機関誌『水の文化』33号

世界の食文化とうま味

チーズ・魚醤・穀醤

天から与えられる食材は、風土や環境と切り離しては、考えられません。 牧畜文化圏では乳を利用し、 稲作文化圏では淡水魚を利用する− 。 しかも、季節によって収穫量が甚だしく偏るそれらの素材を保存するために、優れた加工方法が発達していきました。 期せずして、保存食にはうま味がたっぷり。 世界中の保存食を調査してきた石毛直道さんに、グローバルな視点から、ローカルなだしを語っていただきました。

-

-

国立民族学博物館名誉教授

石毛 直道 (いしげ なおみち)さん -

1937年千葉県生まれ。1963年京都大学文学部史学科卒業、1965年京都大学大学院文学研究科(考古学)修士課程中退。京都大学人文科学研究所助手、甲南大学文学部助教授、国立民族学博物館教授を経て、1998~2003年国立民族学博物館長。専攻は民族学。農学博士(東京農業大学、1986年)。

主な著書に『食生活を探検する』(文藝春秋1969)、『世界の食事文化』(ドメス出版1973)、『魚醤とナレズシの研究―モンスーン・アジアの食事文化』(共著/岩波書店1990)、『石毛直道 食の文化を語る』(ドメス出版2009)ほか。

だしが出たらお役御免

肉や魚を煮てスープストックなどにすることは、世界各地で行なわれています。

ただ、日本のだしには、他国にはない特徴があります。スープストックの場合は肉や魚を一緒に食べるのですが、日本のだしは後から佃煮にするなど廃物利用はするものの、食べることが目的ではありません。

本来的には、そのうま味を水に移したら、もうお役御免なんですね。そんな食品が発達したのは、どうも日本だけのようです。

そこで、うま味のことが問題になってくる。甘い、塩辛い、酸っぱい、苦い。この4つに分類できる味が、舌から神経を通じて脳に伝えられる。しかし、これらの味をどんなに混ぜても、うま味はできないんです。それで日本の化学者たちがうま味を研究して、舌から脳に伝えられるメカニズムを解明して、第5の味として認められるようになりました。

ところが、ヨーロッパやアメリカにはうま味という概念がないですから、言葉もない。それでUMAMI TASTEという学術用語としてローマ字表記されています。

韓国では、現在、煮干しが使われています。しかし、調べてみたら煮干しというのは、案外新しいんです。それは日本でも同じ。九十九里とか瀬戸内とかで、小さい鰯(いわし)を捕って干鰯(ほしか)にして、田んぼの肥料にした。煮干しにはしていないんですね。

私は昔、沿岸漁業で小鰯を捕っていた宇和島藩の江戸時代の文書を調べたことがあるんですが、煮干しをつくり始めたのは、せいぜい江戸時代の末から明治になってからじゃないか、と。

それで、韓国のほうのことは食物史の権威である李盛雨さんに調べてもらったんですが、やはり李さんの意見も「韓国でだしが普及するのは、日本の植民地時代の影響だ」というお話でした。

江戸時代にも、中国へ日本の昆布がたくさん輸出されたことは、記録に残っているんです。しかし、それはだしとしてではなく、食品としてだったようです。中国の内陸部はヨード分が不足しますから、それを補うためだったように思います。

油っこいはポジティヴ表現

もう一つ考えなくちゃならないのは、京都大学の伏木亨さんが研究なさっている油脂の味です。

油脂はラットの実験などを見ると、脳内に快感物質を発生させるらしい。油脂の味とうま味成分であるグルタミン酸ナトリウムやイノシン酸とは、少し回路が違っているようですが、まだ完全には突き止められていないらしいです。

私も、油脂というのは、おいしさに非常に関係があるんじゃないかと思ってきました。よく「コクをつける」というけれど、コクだけではなくて、うま味に関係する成分があるんじゃないか、と思っています。

ところが、日本には、この油脂を使う文化がなかったんですよ。油脂そのものの存在は古代から知っていましたし、ゴマ油なんかも古代からつくっていましたが、中国から伝わった宮廷料理なんかでちょっと使うぐらいで、一般庶民は使わない。ゴマは煎ってそのまま使った。

ゴマ油はむしろ工芸用だとか、髪油に使われていたようです。また、灯火にも使っていますね。灯火としては、江戸時代に入ると、菜種油が広く出回ります。

このように日常的に油を使っていたにもかかわらず、油料理はしなかった。

海外で有名な日本料理の天ぷらには諸説ありますが、ポルトガルの影響じゃないかと思います。江戸の後期になると、庶民のちょっとしたスナックとして屋台で天ぷらを売っていた、という記録があります。風呂屋の帰りに、ちょっとつまむようなもので、家庭ではあまりつくっていません。

今から20年以上前の調査で、当時70歳以上の女性に昔の料理の聞き書きをやったんです。料理だけではなく、食の風景も聞きました。

当時70歳以上の人だと、娘時代は一人ひとりのお膳。それが卓袱台(ちゃぶだい)になり、今のダイニングテーブルになる。卓袱台時代の話ですが、長野県の農村で庄屋をやっていた家のおばあさんが、「食用油は、1年でビール瓶に2本ぐらいしか使わなかった」というんです。大正末から昭和初期ごろの話です。当時は量り売りで、買いに行っていました。

味を示す言葉でも、日本では長年にわたって、「油っこい」というと下品な味のことだったんですね。否定的な言葉だった。

社会人類学者で国立民族学博物館名誉教授の松原正毅(まさたけ)さん(現・坂の上の雲ミュージアム館長)は私の友人なんですが、トルコでは、「油っこい」というのは肯定的なおいしさを示す表現だと教えてくれました。

トルコに限らず世界中で、油というのはおおむね肯定的にとらえられているんです。中国でも肉の味を表現するときに、肥肉(フェイロウ)、痩肉(ショウロウ)といいます。痩肉は赤身。伝統的に、脂身の多い三枚肉のほうが値段も高かったです。しかし、中国も経済発展して、やはり栄養の取り過ぎが問題になっています。それで健康志向になって、今は、赤身の肉のほうが価値が上がっています。

伝承料理研究家の奥村彪生さんが指摘しておられるとおり、まさに中国料理は油脂の料理、日本料理は水の料理というわけです。

中国の家庭では油脂が必需品だったんですが、おいしいラードなんていうのは民衆の家庭ではなかなか使えなかった。日中国交正常化したばかりのころ(1972年〈昭和47〉)、上海の近くの普通の農家で聞いた話ですが、豚は飼っているけれど食べるために殺すのは正月の前だけ。豚の脂は全部取っておいて、きつい塩漬けにしておく。それを少しずつ切って、野菜と炒めるのだそうです。豚1頭の脂身を、何とか1年間保たせるのだそうです。

私が調査した東アフリカでも北アフリカでも同様に、油っこい味はプラスイメージなんです。日本以外の国では、肉で一番珍重されるのは脂身、もう一つはレバーです。

ところが、世界中で好まれる肉を拒否し、その中でも脂を拒否した我々日本人というのは、だいぶ変わり者の文化なんですね。

牧畜・乳搾り文化圏

牧畜をするかしないか、ということがまた問題になります。中国の漢族は、牧畜をしない文化です。

韓国でも三国時代(4世紀はじめから7世紀後半)には、新羅の王様が、仏教に基づいて肉食を禁止しました(529年)。これは918年に高麗王朝が成立するまで受け継がれます。高麗王朝時代は、モンゴルが建てた元という国が、ほとんど韓国全土を支配しました。それで牧畜文化の元に影響を受けて、牧場をつくったりした。その結果、また肉食が復活したんです。

重要なのは乳搾りをする、ということです。家畜の乳を利用する地域は、牧畜文化圏です。私たちは牛乳しか馴染みがないですが、羊、ヤギ、ラクダ、馬も、全部乳搾りをします。

日本だって、牛や馬を飼っていたじゃないか、という人がいますが、これらは鋤を引かせるために1頭か2頭飼っていただけで、食べるためではない。

これに比べ、牧畜文化圏では1家族が数十頭から数百頭の家畜を飼っています。牧畜文化というのは何かといったら、家畜を群れとして飼っていることが条件です。

また、家畜の生産物に食生活がかなり依存している。ヨーロッパは農業文化圏ですが、同時に家畜も飼っています。

保存食としての乳製品

私たちは乳は飲むものと考えますが、牧畜文化圏では乳は食べるものです。なぜなら、乳を出す期間は限られている。その間の食料として、乳を加工して保存食にしなくてはならない。

私たちが知っている乳製品といったら、バターやチーズやヨーグルトといったヨーロッパ型の乳製品です。しかし、これ以外にも、世界各地にさまざまな乳製品があるのです。乳のタンパク質を固めたものがチーズですが、中央アジアにはヨーロッパ式チーズとは違う固め方があります。

乳から脂肪分を取った後のタンパク質を煮詰めて、乾燥させ、カチンカチンにした乳製品もあります。軽石みたいに固く乾燥させてあります。こういうものは、遊牧民にとって、保存に都合がいいし、軽いから移動に向いている。

このように乳製品は実に多様なんです。

どんな牧畜民にも見られるのが、乳から脂肪を取った食品です。脂肪の取り方には、いろいろな方法があります。

ヨーロッパのバターだったら、遠心分離する。それもかつては手動で、今は機械化されています。もっと以前だったら、細長い筒に入れて棒で突く。チャーニングといいます。乳の中の脂肪球を互いにくっつけて、徐々に大きくしていくんです。

そういったやり方もあれば、寒冷な気候だったら腐りませんから、搾った乳をそのまま置いておく。そうすると上のほうに脂肪が浮いてくる。それをすくったらクリームになりますよね。

そのクリームを、例えば東アフリカの場合は獣の革袋に入れて、揺すってバターを分離させる。

あるいはモンゴルでは、乳をとろ火で煮る。そうすると上のほうに脂肪が浮いてきて膜になる。それをすくい上げると、ウルムという脂になる。そのウルムから、またバターのようなものをつくる。

また、バター状のものを暖めて上澄みのバターオイルを取る。インドではギーと呼んでいます。

牧畜文化が根づいた所だったらどこでも、乳から取った脂肪のうま味を大切にする。それに牧畜民は、なるべく家畜を殺さないようにする。だって家畜を殺して食べていたら、貯金の元金に手をつけているようなもので、目減りしてしまいますから。

特に雌の家畜は、殺さずに置いておく。そうすれば妊娠して乳を出します。

それでも、雄の家畜はやはり食べます。肉を煮たり焼いたりすれば、脂のうま味が増します。こうして牧畜文化圏では、乳からも肉からも、脂のうま味を大切にする食文化が育ってきたのです。

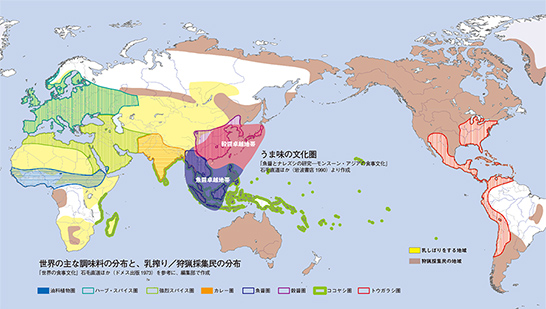

ところが、ユーラシア大陸の東側では、すぽっと牧畜文化が抜けてしまった。この地図(下図参照)は15世紀ぐらいを見当につくったのですが、乳搾り文化圏と狩猟採集文化圏との境界線は、万里の長城です。万里の長城というのは、もともと北側の牧畜をやっている遊牧民が農耕地帯に入ってこないようにつくったものです。これがちょうど境目になるんです。

それからインドのようにベジタリアンが大変多い地域では、牛はけっして殺さないけれど、乳は利用します。乳製品はよく食べられています。ですからベジタリアンでも、乳製品から脂肪やタンパク質を摂っているので、栄養的に問題ないんです。

乳搾りをしないユーラシア大陸の国、日本、中国、韓国、東南アジアでは、肉や乳製品が少ないわけですから、ものをうまく食べようとしたら、中国みたいに、まずは油脂を使った料理になります。

でもまあ、中国の家庭に油脂を使った料理が普及するのは、時代がずっと新しくて10世紀より後のことです。10世紀になりますと、農村でも鉄の鍋が普及する。そうなると炒めもの料理ができるようになります。それ以前は、中国でも煮る料理が多かったのです。

中国は豚の脂や植物油をよく利用しましたが、そういうものが進まなかったのが日本や東南アジアなんです。それでも東南アジアの場合、小乗仏教ですからお坊さん以外の人は肉を食べる。お坊さんも、自分のために殺された獣の肉以外なら食べてもよかった。それに建前はありましたが、お布施でいただいたら、拒否せずに食べています。

チーズ vs 魚醤

日本でも鶏は飼っているんですが、殺して肉を食べるということはあまりなかった。そうすると、野菜と魚を食べていることになります。

野菜はそのまま食べても、あまりうま味はない。根菜類は甘味がありますが、菜っ葉に塩だけじゃあ、そんなに食べられるもんじゃありません。ヨーロッパでもサラダを食べるじゃないか、と言っても、あれは実際には油をかけておいしくして食べているのです。

それで、東南アジアでは魚醤が発達したんです。私は昔、魚醤を何年か調べてみたことがあります。そのときに書いた本が、『魚醤とナレズシの研究−モンスーン・アジアの食事文化』(岩波書店1990)です。共著のケネス・ラドルというのは私の同僚だったのですが、世界的な漁業生態学者です。私は漁業はわからないので、彼と一緒にフィールドワークをしました。

魚醤というものは、ずいぶん誤解を受けていて、最近は秋田のしょっつるやベトナムのニョクナム、タイのナンプラーのように、魚を原料にした液体状の食品をいいます。しかし、本来は違うんです。魚醤という言葉は、漢語で中国からきた言葉です。日本は古代から「うおびしお」と呼んでいました。これは、塩辛だとか液体状にした魚醤油など、塩辛系の食品全体を指します。

ヨーロッパにも、古代ローマには、ガラムとかリクアメンという魚醤油があったのですが、今はもう継承されていません。

魚醤類が世界中で一番発達したのは、東南アジアです。

魚醤は、東南アジアの初期の稲作と非常に深い関係があり、淡水魚漁業から始まっている、というのは私の仮説です。

農薬が使われるまでは、田んぼというのは主食の米をつくるだけではなく、おかずになる魚の漁場でもあるんです。

東南アジアでは、近世になるまで海岸部の原野というのは発達しませんでした。例えばメコン川(源流はチベット高原に発し、中国雲南省、ミャンマー・ラオス国境線、タイ・ラオス国境線、カンボジアを経てベトナムに抜ける)だとかイラワジ川(ミャンマー中央を流れる。注:エーヤワディー川とも表記される)だとかメナム川(タイのバンコクを中心に流れる。注:チャオプラヤー川とも表記される)の周辺は、すごい湿地帯で人間が住めるような場所ではなかった。デルタ地帯が開発されて発展を遂げるのは、近代になってからです。

近代以降は、海の漁業も発展した。それ以前は、内陸部の漁業、すなわち淡水魚漁業です。

昔は川には堤防がありませんから、というか東南アジアの川には今でも堤防がありませんね。ですから、雨季になると川が氾濫して、田んぼが全部水浸しになるんです。それで、回遊魚が川から田んぼに入って、稲の切り株が格好の産卵場所になった。卵から孵(かえ)ったばかりの稚魚は、大きな魚に食べられないように切り株を隠れ場所にする。非常に都合がいいんですね。

それで、氾濫水が引けるときに、梁(やな)だとかの漁具を大量に仕掛けておいて、一網打尽にする。

でも乾季には捕れなくなりますから、いっぺんに大量に捕れた魚を保存するのに、塩辛のような食品が開発されたんでしょう。

微量ビタミンなどを除いたら、人間に取って大切なのは、カロリーとタンパク質です。米というのは麦類とはだいぶ違っていて、タンパク質のバランスが大変良いのです。ですから成人で60kgぐらいの体重の人間が、必要なタンパク質を米から摂ろうと思ったら、確か5合ぐらい食べれば間に合ってしまう。ところがパンでこれをやろうと思ったら、2.5kgも食べなくちゃいけない。だから、パンを食べていた民族は、中世の一番貧しい農民でも、チーズのひとかけでも一緒に食べているんです。

米でやっていこうとしたら、米だけをドカ食いすればいい。そのためには、塩辛いおかずが少しいる。それに最適なのが塩辛なんです。

アミノ酸のうま味

それに塩辛を長い間置いておくと、酵素によってタンパク質がペプチドだとかアミノ酸に分解される。魚の原形が残らないほど、ドロドロになるんです。それを漉したら魚醤油になる。

ところがですね、魚醤油や塩辛の成分分析というのは、大変少なかった。例えばフランス統治時代にベトナムのニョクナムを分析しても、当時の技術ではアミノ酸の検出まではいかなかったのです。

ですから私たちはこの本の調査のときに、大変たくさんのサンプルを集めて、持ち帰って、味の素の中央研究所でアミノ酸分析をやってもらいました。

魚だけではなく小エビの塩辛もよくつくられます。日本でいうとアミのような小エビを、そのままではなく、よく突き崩して塩辛にします。そうすると水に溶けますから、煮物などに都合がいいのです。

穀醤地帯で同じようにペースト状の食品といったら、味噌があります。液体状ということでしたら、醤油。これらもアミノ酸を豊富に含んでいて、いわばうま味調味料なんですね。

グルタミン酸ナトリウムの量で比較すると、小エビ塩辛ペーストは、味噌よりもうま味が強かった。

我々は、東南アジアの料理というとスパイスを思い浮かべますが、ほとんどの料理の隠し味に、こういった塩辛のようなうま味調味料が使われているんです。

ミャンマーで魚醤の価格とグルタミン酸ナトリウムの含有量を調べた、面白いデータがあります。

同じ市場で魚醤を5種類買いましたが、中には水増しした魚醤や、一度搾った滓(かす)に塩水を入れた二番搾りなんかが出回っていて、それらはグルタミン酸ナトリウムの量が少ないことがわかりました。それらのグルタミン酸ナトリウムの含有量が少ない商品は、価格も安かった。(下図参照) 現地の人はグルタミン酸ナトリウムなんていうことは知らないけれど、やはり舌で味わって値段を決めているんですね。

魚醤地帯と穀醤地帯

魚醤というのは、魚が新鮮でないとつくれません。ですから、大量に魚が捕獲されたその場所で、すぐにつくらないといけないんです。季節も限定されます。

ところが大豆で味噌や醤油をつくるのは、それほど厳密に季節を問わないし、輸送も楽です。そういうことで、魚から大豆や穀類へと原料を置き換えて麹で発酵させることになっていった。

それで中国から発した穀醤が、朝鮮半島を経由して日本に伝わって、日本の味噌や醤油の祖先になりました。

15世紀ぐらいでは、魚醤の文化圏は東南アジアが中心となります。東アジアは穀醤が発達します。それらを合わせると、世界の中のうま味文化圏ということになります。

魚醤と穀醤の境界線ですが、やはり中国文化の影響を受けた所が、穀醤になっているといえます。あとは、雨季と乾季がはっきりしている所では、おのずと魚醤になりますね。

分析をしてもらった結果、魚醤はにおいがものすごいのですが、それを除くと塩分とうま味に特化した調味料なんです。

それに比べると、穀醤の類いには炭水化物も入っているし、麹で発酵させますから糖分だとかアルコールも生成されている。酸味も出ている。ですから穀醤のほうが、魚醤よりも複雑なうま味が味わえるのです。

魚醤の賞味期間ですが、もともとは次のシーズンがくるまで、まあ1年間は取っておける。ドロドロにしちゃって、魚醤油みたいにしてあれば2、3年は大丈夫です。年月が経ったほうが熟成が進んでいい、という点では、魚醤油も穀醤も同じです。

魚醤文化圏におけるなれずし

なれずし(編集部注:石毛直道さんの著書では「ナレズシ」と表記されるが、今号では「なれずし」に統一します。「ふなずし」も同様)も実は、魚醤地帯で始まったのです。まさにお米と淡水魚が一緒になっている東南アジアで発達しました。日本でも各地でいろいろななれずしがつくられましたが、古代では鮒(ふな)と鮎のなれずしが主につくられていたようです。

これは、乳酸発酵して酸っぱくなります。魚についている酵素が、魚肉をアミノ酸に分解します。分析すると、なれずしもうま味を多く含みます。

今では日本には紀州のサンマのなれずし、琵琶湖のふなずしとか、幾つかしか残っていませんが、明治の初期には日本各地でつくられていたんです。

発酵食品であるなれずしは、日本をはじめ世界各地に残っていますが、中国では生ものを食べなくなったから消えてしまいました。韓国には粟のなれずしがあります。

日本の場合、独自の発展をして、室町時代ぐらいから生なれという食べ方がされるようになりました。

ご飯と魚を漬け込んで1週間ぐらい置いたもので、ご飯にちょっと酸味がついたかな、という程度です。しかし、魚はまだ生々しい。本当のなれずしはご飯は食べないわけですが、これはご飯と魚を一緒に食べる。

ご飯と魚が一緒だったら、これだけで一つの食事になる。それで江戸初期になると早寿司といって、乳酸発酵なんか待っちゃいられない、魚にもご飯にも酢をかけて酸っぱくしておく。これがもっと進行すると、19世紀になって握り寿司が成立した。

やっぱり、寿司と名前がつくぐらいですから、全部寿司飯でやっている。酸っぱくしてあるというのが、古代からの前提なんです。

味噌と醤油

東北の農村なんかだと、明治の初めぐらいでもまだだしを使わないで味噌汁をつくっています。味噌そのものもうま味調味料なんで、それで充分だったのでしょう。それでも、だしを取ったほうがずっとおいしい。それで煮干しが流行るようになると、それが使われていく。

日本の農村の味というのは、明治になるまでは、だいたい味噌味です。

醤油をつくる地帯もありましたし、豆味噌地帯でしたら醤油桶に溜まった溜まり醤油を使えましたが、それ以外の所では醤油は使えませんでした。

醤油は味噌に比べて、つくるのに手がかかって面倒くさい。だから、味噌は農村部で普通につくられていたけれど、醤油をつくる地域は大変少なかった。

そうすると、各地方にある醤油屋から買ってこなくてはなりません。だから特別のご馳走のときだけ醤油で、普段は味噌味なんです。

それが明治になると農村でも現金経済が普通になって、また、大メーカーの商品が日本国中に出回るようになって、味噌味から醤油味に替わった。

江戸時代には、醤油が普及していたのは都市部だけだったんです。

長屋では味噌もつくれません。しかし都市部でも、大きな商人の家などでは使用人も多いですから、必ず味噌をつくっています。だから「買い味噌」は、恥ずかしいこと、という感覚がありました。そして自家製の手前味噌を自慢したのです。

おふくろの味というけれど、本当のおふくろの味は味噌の味でしょう。手前味噌と漬物が、その家の味を象徴していたんでしょうね。

醤油が普及してから、漬物にも醤油をつけて食べるようになった。関西では漬物はそのまま食べることが多いですが、関東では必ず醤油とセットで出てきますね。

江戸時代に入ると、庶民レベルでも、江戸などの都市では昆布も鰹節も普及していたと思います。そうでないと、うどん屋や蕎麦屋が成立しませんから。ただ、江戸以前に、民衆にどれだけ普及していたかはわからないのです。民衆のことは、文献には残りにくいですから。近畿圏の昆布だしは、かなり普及していたと思うのですが。ただし、だしのみの利用ではなく、食べていますけれど。

水との相性

マグネシウムが多くて苦い水だと、良いだしは出ません。

中国北部の水は、アルカリ分がものすごく多いのです。麺類というのは華北平野で発達した。アルカリ性の水で小麦粉を練って、麺や饅頭の生地をつくると、発色して少し黄色くなり、独特の臭いや弾力もつきます。

ところが中国の南のほうの水は、割と酸性で、その水で練ったのでは発色もしないし香りも出ない。それで「かんすい」というものを使うようになった。日本で中華麺に「かんすい」を使うのは、明治時代に入ってきた中国料理が南のものだったからです。

日本では、それが少し強調されすぎています。中国の南で「かんすい」を使っても、あんな色はしていませんから。

水質の良い日本では、麺は無味無臭のものが良いとされ、微妙なだし加減の麺つゆの味を生かすべきだとされます。しかも、地方差があった。昆布は関西、鰹節は東京、といった大雑把なものから、各地方ごとに郷土色豊かな麺食文化があった。

私はもともと関東の人間なんですが、学生のころからずっと関西に住んできました。学生のころはうまいものなんか無縁ですから、あんまり感じませんでしたが、それでも鰹節の利いただし汁の味が懐かしく、関西風の昆布だしは何とも頼りない気がしたものです。ところが今では、関西の味にすっかり慣れてしまって、関東の味をキツく感じます。

ですから、嗜好といっても慣れによって、どんどん変わるのです。人が大きく移動するようになりましたし、食材も移動しますから、かつてのような地方差もなくなりつつあります。

私のようにときどき鰹節を自分の家で削る人間は、もう少数派なのではないでしょうか。だしは日本の家庭料理にとって、なくてはならないものですが、一般的にはだしの素をお湯の中にパッと入れて溶かす、という状況になっている。粉末や液体のうま味調味料がこんなにも発達したのは、だしの素材自体を食べないという日本の独自性も理由の一つかもしれませんね。

それを「鰹節を削るところからやりなさい」と言ったら、だしの文化そのものが滅びてしまう。

いずれにしても、水を媒体としてうま味を出す「だし」という存在は、風土や環境と密接に結びついて発達したのです。