機関誌『水の文化』14号

領域感覚からの発見は何を生み出すのだろう 「何を見る」というよりは「どこから見る」

-

-

京都大学大学院教授

樋口 忠彦 (ひぐち ただひこ)さん -

1944年生まれ。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。2003年より現職。 主な著書に『景観の構造』(技報堂出版、1975)、『日本の景観』(筑摩書房、1993)、『郊外の風景』(教育出版、2000)他多数。

生息適地としての景観

私は、景観論の中でも「生息地景観論」というものに興味を持っています。『景観の構造』という本を約30年前に出したきっかけは、日本人がどんな場所を好んで住んできたのか、日本の都がどのような所に置かれ、その理由は何か、寺や神社がなぜあのような場所に置かれているのか、などを知りたいと思ったからです。

同じころ、イギリスのアップルトンという地理学者が、The ExperienceofLandscape(『景観の経験』、1975年)という本を出しました。人間にとっての生息適地について書いています。「生息適地は人間にとって美しく見え、美的満足感を得ることができる」というそれまでにない説が書かれており、私が考えていたことを言い当てていたこともあって面白いと思いました。

最近は生息地をハビタットと呼ぶようになり、ハビタットと景観を関係づける考え方が市民権を得つつあるように思います。景観というと「見た目」に偏りがちな面もありますが、私はサスティナビリティ(人間活動が生態系の中で長期間にわたって継続されること)と景観が生息適地をめぐってどう関わるかということを調べて、生息地景観論を展開しようと考えています。

生息適地とは何かということを考えてみましょう。動物にとっての生息適地は、「隠れ家」と「眺望のある所」です。動物は危険に満ちた環境の中でそのような場所を選び取ります。しかし人間の場合は本能が壊れていますので、シンボリックに生息適地に見える場所を美しく感じる、というのがアップルトンの仮説です。

風水などもそのような見立ての一つでしょうが、風水をよく調べると陰陽の理論となって難解になります。日常的な景観を直接体験するのではなく、決まり事に沿って景観に説明をつけていくのが風水の特徴です。ある意味で生息適地の理論だから風水も最初は面白いのですが、私はあまり深入りしていません。おそらく風水は東アジアにおける生息適地を試行錯誤で探して、理論化、抽象化したものだと思います。どのような地形が生息適地になるかは風土により異なります。例えばイタリアでは、生息適地はどちらかというと丘の上ですしね。

日本人の生息適地

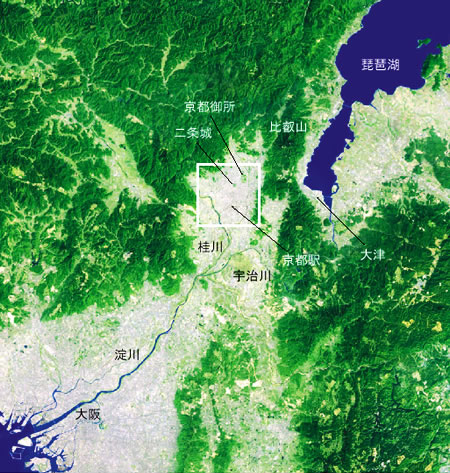

それでは日本人にとっての生息適地とはどのような場所なのでしょうか。たまたま、日本に最初に都が造られたのはどこかと調べると、日本書紀の神武天皇の物語に行き当たります。神武東征の物語は、青い山々が四方を取り巻いている所を目指し、大和に入ります。日本書紀には、盆地を理想郷とするイメージが書かれていました。おそらく日本人の精神の古層の部分に、生息適地は山で囲まれている部分であるということがあったのかもしれません。

そして、日本の農村風景の元型がどこにあったのかに興味を持ち、水分神社(みくまりじんじゃ)を調べました。私は、山田にあったのではないかというイメージを持っていました。柳田国男が田圃の神様について書いた論考があり、その中にも水分神社が出てきます。

「大和のいはゆる青垣山の傾斜面に程よく分配せられた八所の水分神社なども、恐らくは今でも地形の比較によって、以前のもっと単純な営田組織とその中心を為した用水分配の信仰を想ひ浮かべることが出来るであらう。広大な埋立開墾地の附加があるまでは、かういふ小規模な緩傾斜の谷あひが個々の生産単位と緊密に結合して、水を豊かに分ち與へたまふ神を、年毎に祭り続けて行くことが、全国普通の例であった」(柳田国男「田社考大要」『定本柳田国男集』第11巻、筑摩書房)。

この文献に触れておもしろいと思い、早速探しに行きました。イメージに合うのは都祁(つげ)水分神社。

あの水分神社は中世にできたのではないかという説もあるのですが、源流ということで行ってみました。『景観の構造』ではこのような問題意識を出発点に、文献や実地調査によって抽出した典型的な地形空間を、7つに分類し分析しています。

景観―7種類の地形空間

1. 水分神社型空間

2. 秋津州やまと型空間

3. 八葉蓮華型空間

4. 蔵風得水型空間

5. 隠国型空間

6. 神奈備山型空間

7. 国見山型空間

樋口忠彦『景観の構造』扶報堂出版 1975

「何を見る」というよりは「どこから見る」

もともと日本人の生息適地としての風景は、山水にありますが、山水はどこにでもあります。風景というと見る対象のほうにばかり目がいくのですが、日本人にとって風景対象はそれほど重要でなかったのではないかと思っています。近代以降はひっくり返るのですが、以前はむしろ、眺める場所のほうが大事だったのではないでしょうか。

風景を体験する時と場所と機会、つまりTPOを選べば日本人の生息適地が浮かび上がってきます。時は、その場所が一番美しい時期、機会は、そこで行われる催し物等。最後に残ってくるのが場所。時と機会はあらかじめ動かせないものですから、どこから見るかといった場所が非常に大事になります。

どうも、東京の景観は「見る対象」をどんどん造っては変えていくようにも見えます。このような態度は文明開化以降、新規なものに憧れる心性から生まれたのかもしれません。明治時代以降、近代的な構造物が出てきますから、新しいということで視線が対象に向かっていくわけですね。しかし本来はそうではなく、どのような場所から見るのがいいか、つまり「見る場所」を考えるべきなのです。家の中となると屋外風景を選べないので、庭を造ることになります。「見る場所」は客間です。客間があるから庭があるのです。日本の場合、客間を考えることのほうが大事なのです。

―それは、景観の見え方と、「もてなす、もてなされる」という人間関係が深いところで繋がっているとも言えますね。

そうです。人間同士のもてなしの心ですね。結局、景観を体験するとは、人や自然との関係なのです。近代人は景観を「対象」としてしか見ない傾向がありますが、景観を感じ、体感するということは、人や自然との関係が豊かであることと言っても過言ではありません。

いろいろな人が水辺の使い方を発見し、どんどん提案していくと、再認識が生まれ水辺の風景も再発見される。川床にしても、最初は店もわずかしかなかったのに増えてきています。多くの人が、鴨川の水辺をそういう場所として認識するようになったからでしょう。このようにして生まれるちょっとした水辺への意識は、水や川に対する価値観をも育てていきます。

景観は発見される

生息適地を体現する景観を分類し、次には説明する理論をつくれば、今ある生息適地を見直したり、忘れ去られているものが再発見できて、各地の景観づくりに応用できると思っています。各地で異なる生息適地のパターンの読み方がわかれば、景観の価値が見えてくるはずです。

「景観というのは見方である」と文化地理学者のオギュスタン・ベルクが言っています(『日本の風景・西欧の景観』講談社、1990年)。つまり景観は発見され、再発見され続けるものというわけで、私もそう思っています。今まで意識しなかった人間と環境との関係を意識させ、違う見方で盆地に着目したり、水分神社がある地形と川や田圃の関係を意識して見直すと、今まで何気なく眺めていた風景が違うものに見えてきます。「景観を見る」とは、「見る側の人間」と「見られる対象としての景観」、そしてその「2つの関係を意識すること」でもあるのです。私は、見られる対象には心地よさを感じさせるパターンがあるのだろうと思いますし、同時に、それを見る人間の側にも、対象を見て心に響く感性のパターンがあると思うのです。ロボットやコンピューターではなく、人間でないと見えない、人間でないと発見できないパターンですね。景観というのは、両方の関係の中で生まれてきているものだと思います。

例えば、中国人は「山水」の風景を4世紀ごろに美しいものとして発見します。それには「道」という宇宙的原理に自然を重ね合わせた道教の見方が背景にあるのです。きれいな自然があるから風景を発見したのではなく、ある価値観が風景の発見をうながしたといえます。

そして、そのような風景を美しいと褒め称える漢詩が日本に流入します。そのころ、日本人はおそらく独自の文化で風景を見ていたと思うのです。ただし日本人は、中国人と近い感性を持っていますから、中国人が「山河が美しい」と詠んだ漢詩に親近感を覚えます。細かく見ればズレはあるのですが、表現そのものが面白いと思えば、漢詩にならって歌を作り、それが和歌となる。接点のところでは自然に対する似た感性があるわけですが、和歌が詠んでいる風景と、漢詩が詠んでいる風景は次第に少しずつズレていくのです。

これとは対照的に、ヨーロッパ人は山が美しいとか、川が美しいという概念をキリスト教の影響で消してきました。そういうものを美しいと思うより、自分の心の美しさを見つめなさいという中世の文化が続きます。ルネサンスを迎えそれが薄れて、科学革命をへて、ルソーのような人が散歩の楽しさということを言い出します。彼は植物採集をやり、我々が小学校の理科教育で習うような目で自然を見ているのです。やがて、遠近法という技法と見方が出現します。さらに、デカルトが主張したように、物事はそれを認識する主体と、認識される客体があり、両者は分離しているという考えが出てきます。「我思う、ゆえに我あり」というわけです。科学の発展、遠近法、主客分離の哲学、この3点セットで風景という感覚が生まれたというのが、西欧の定説です。ヨーロッパ人がアルプスの風景美を発見したのは18世紀といわれています。鉱山学、生物学、地質学が発達し、そこで美しさが発見されました。目から鱗が落ちたのでしょう。

ところが、この説明は日本人には全然当てはまらない。日本は主客合一で、平気で対象に感情移入しますし、自然と一体化して自然を見るという見方が続きます。つまり、道教の影響を受けて山水を美しいと感じる感覚、ヨーロッパ人がアルプスをきれいと感じる感覚、そして日本人が自然を美しいと感じる感覚、この3つの景観感覚は異なるのです。

景観をめぐる地域特有の物語

日本の場合は山の辺、水の辺が生息適地の元型で、一番美しい場所ではなかったかと思っています。それには理由があるのでしょう。山沿いという背景があり、風が吹き抜け、水が常に得られ、植物や生物が生育できるという豊かな生態系という重要な条件を備えています。

そのような水辺を都市部で復活させようとするならば、その土地の条件に合わせないといけません。東京ならば、そこに流れ込んでいた川を最大限生かすしかありません。

新潟で堀の再生が行われていますね。最初はみんなそれほど熱心ではないようでしたが、行政も「現実的に考えなければ」という段階まできています。新潟は信濃川の最下流で、江戸と同様に堀の町だったのです。昔あった水みちを広げたりつなげたりするわけですが、そのような再生手法というのは、場所の持っていた魅力、特性を引き出すことにつながるのではないでしょうか。

このように考えると、生息適地の発見には、やはり歴史の感覚が大事です。例えば、水をただ流すだけではなく、そこに物語をつくってやることも必要になってきます。物語の母体は、やはり土地の歴史です。人は歴史に一番納得するのです。「かつて江戸は、こうなっていたのではないか」という推論から話を始めるのが感性に合っているし、価値観にも適合している。無理も生じないですね。自然の条件に適っていますから。

景観をめぐり「人と人」、「人と環境」の、どのような関係を生み出していくか。土建屋さんのまちづくりは、モノを造れば終わりというところがあります。そうではなく、景観というのは「見方」ですから、見方を発見し続けるプロセスを持続させることが大事なのです。実際には山があっても、そこに山という景観があると感じていない人はたくさんいます。例えば、かつてヨーロッパの人はアルプスの山をイボとか吹き出物とか腫瘍とか呼び、邪魔ものとして見ていました。それがわずかな期間で、今、全世界の人が見ているのと同じ見方に変わっています。それだって作られた見方だと思いますが、隠れていた山の美しさが見えるようになり、今は世界の観光客が集まるようになっています。

ここからもわかるように、モノが大事なのではなく、その見方が大事なのです。そして、それをきっかけに新たな関係をいろいろ作り出し、歴史を駆使して様々な物語を生み出していく。そうしないと、モノを造っただけで終わってしまいます。

新しい文化をつくるというのは新しい見方を生み出すことです。水の文化をつくり持続させることは「人と水」との豊かな関係をつくり、持続させることです。

京都に来て一番感じるのは伝統の強さですが、それは歴史と物語の豊かさということでもあります。鴨川を見ても、ただ水が流れているわけではないのです。川とそこを利用する人々の関係が非常に多様です。景色というのはずっと見ているわけでなく、いわば刺身のつまのようなものです。ただ、それをきちんとつまにして、社交を楽しむということが京都にはあると強く感じます。毎週のように、川や神社などの美しい場所を使って催しを行うとか、景色を観賞するのではなく、景色を舞台として使い、活かしている。使うという意味で、生活と景観が一体になっていると実感します。

景観にサスティナビリティの感覚を取り入れる

以前、新潟で、故郷の魅力を探そうという番組を作ったときに、一番視聴率がよかったのは、森と川とメダカの話でした。森と川の生態系とメダカがどのような場所に生息しているのか。これは、かなり一般的な関心なのかなと思っています。生態系を意識して景観をとらえるというのは、サスティナビリティの感覚に非常に関心が持たれている証しだと思います。

棚田には、1年中水があります。1年中水があるということは、メダカが住める環境があるということ。新潟には棚田はたくさんあり、メダカのためにも棚田を保存しようということになりました。面白いもので、このように価値のある景観として意識されると、なおさら棚田が美しく見えるのです。価値あるものとして、見方が変わるわけです。ですから、景観というのは、その時代の価値観によって見え方が変わります。同じように、さまざまなサスティナブルな価値観が出てくると、それによって水の見方も変わることでしょう。

現に、水辺のデザインも変わってきています。20年前は水辺に近づくことに価値が置かれ、親水と言われていました。今はまた違う考え方が表れ、生物がもっと生育できるような生物多様性を意識した水辺をつくるように変ってきました。そのような水辺を、親水護岸より価値を持って見るようになっています。自然の見方も都市の見方も、サスティナブルという価値観が入ることで変わるのです。

今後、いろいろな発見をへて、見方や価値の多様性が新たに生み出されることでしょう。そもそも「サスティナブルな」というのは、究極的には今の時代で資源を食いつぶすなという意味ですね。私は、それを、多様な景観資源を食いつぶすなということと同じ意味だと思っています。

人と自然が一体化するような自然観とか、花鳥風月を大事にする自然観とか、そういう文化を日本人ができるだけ多様に守っていく。と同時に、新しい価値観もそれと共存していくようにする。新しい景観をつくる場合、今まであった風景観、見方を壊すのではなく、新しい価値観を加えた上で継承すべきです。加えられる新しい価値観は、あるときにはサスティナブルかもしれないし、別の価値観になるかもしれない。景観のデザイン、開発の仕方にもこのような視点が求められるようになると思います。

盆地都市の強み 領域間隔を取り戻せ

盆地は山で囲われているために、領域感覚が明確に設定できます。世界がとめどもなく拡散し、捉えどころがなくなっている現在、これは重要な価値だと思います。空間的なまとまりは、心地よさを与えくれますし、心がなごむ場所としての安心感をもたらします。

世界中の前近代の都市の大きさを測ってみると、だいたい、10km四方に収まることがわかります。江戸は12km×10km四方です。パリもロンドンもローマもマドリッドもみんなそうです。人間が歩いて生活していた都市というのは、それ以上広がらなかったのです。今は便利ならいいとすぐに開発しますが、前近代ではすべての都市にそのような領域感覚というのがあったわけで、現代ではそのことを忘れてしまったのです。こうした規模に対する感覚の喪失は、車という交通手段を持つことで加速されていますが、生活に必要な大きさというものを現代人はもっと意識したほうがいいと思います。特に景観を育てることが大切です。景観を育てることは、対象と見る人を育てることに繋がり、それによって人と環境との関係も豊かになっていきます。そのような循環が、機能することが好ましいと思っています。

さきほど日本の風景感覚の元型は山水であると言いましたが、この考え方がベースにあると、どこでも住処にすることができます。これには悪い面もあります。というのは、領域感覚が意識されない場所では、コンパクトな都市ではなく、とめどもなく広がるスプロール都市を生み出しやすいということにもなるからです。

江戸には江戸のまとまりがあり、郊外には歩いて行かれる名所もありました。パリも同様です。城壁の外には田園風景があって、自然を楽しみ印象画が生まれる素地があった。そのような空間感覚をもう一度再認識し、まちをつくっていかなくてはならないし、領域感覚を意識して都市を再生していかなくてはならないと思います。