機関誌『水の文化』13号

水を治める力

-

編集部

親水空間は浸水空間

「戌(いぬ)の満水」と呼ばれる歴史的事件がある。徳川吉宗による享保の改革のただ中、寛保2年(1742)の出来事である。この年の7月末から8月初めにかけて、超大型台風が関八州、越後、信濃、甲斐を直撃し、江戸期で最悪と言われた大水害を引き起こしたのだ。この寛保水害の年が、旧暦で壬戌(みずのえいぬ)に当たることから、後年、「戌の満水」と呼ばれるようになったのである。

松代藩の善光寺平では氾濫した千曲川の水かさが6mを越えた。利根川の中条堤(ちゅうじょうてい)(現、埼玉県行田市)が切れ、5日後に濁流が江戸に達した。

当時の深川は、江戸川と隅田川を結ぶ水路が縦横に巡らされていたが、水路からあふれた水で軒先まで水に浸かり、町人は屋根に逃れたという。高崎哲郎『天、一切ヲ流ス』(鹿島出版会、2001)にはこの事件のことがくわしく記されている。また、当時の絵図とその後に起きた信州の水害写真を併せて洪水の実像に迫っているのが、信濃毎日新聞社編『「戌の満水」を歩く』(2002)だ。

洪水の危険性は、現代でも変わらない。

2000年9月の東海水害では、愛知県を中心に台風14号による集中豪雨に襲われ、総雨量567mm、床上浸水2万6500戸、床下浸水3万8900戸と、伊勢湾台風(1959年)に次ぐ被害に見舞われた。世界を見ても、1988年〜97年の世界の自然災害による死者数39万人の内、58%を洪水被害が占め、経済的損失7000億ドルの内33%を洪水が占めているのである。

日本の地勢と気候では、川の近くに居を構えることは、農業生産や商業流通、さらには安い不動産価格など、多くの利便が得られる空間を選ぶことである。しかし同時に、水害の危険性を選ぶことでもあるのだ。つまり「親水空間」は「浸水空間」でもあった。最近では治水が行き届いているためか、大規模浸水に襲われる頻度は低くなってきているものの、洪水の恐ろしさに変わりはない。

そこで、タイである。タイの雨期、特に毎年9月〜11月ころには、現在でも広範に渡り水に浸る。

道も、田畑も、市場も、住宅や商店も、毎年のように水に浸かる。

しかし、水がくると「またか」と、土嚢を積み、道の上に板を渡している。どうも「抗がってもしょうがない」と、水に浸かりながら「やりすごし」、毎年同じことを繰り返しているという印象を受ける。浸水と闘うわけでもなく、といって、共に生きるという強い覚悟があるわけでもなさそうだ。毎年やってくるものに寛容に構えているようにもとれる。

昨年は例年になく水害の激しい年で、昨年10月10日時点の調査で、死亡者128名、家屋の被害が約6万4000件にも上った。

にもかかわらず、この浸水に対する感覚差は、日本と対称的だ。この感覚差を出発点に、「浸水へのリスク感覚と水防意識」について考えてみたいと思う。

浸水を水害化させない

こまで、「洪水」「水害」「浸水」という言葉を無造作に使ってきたが、意味をはっきりとさせておこう。

水があふれ出て被害が生じることを、一般には「洪水が起きた」と言う。しかし、正確には、洪水とは「河川にふだんの何十倍から何百倍もの水が流れる」という意味である。あふれようがあふれまいが関係ない。それが、あふれ「浸水」し被害を及ぼす災害と化すと、「水害」になる。洪水と水害は異なるのである。洪水は「流量」が問題となる点で自然現象に近いが、水害は「被害」という、人の暮らしと密接に関わった社会的現象ともいえる。

浸水も、「あふれ出た水」と見ると、そのパターンもさまざまだ。タイのチャオプラヤー川中流〜下流域では、水はゆるゆると時間をかけて迫ってくる。ときには背丈ほどの深さになる地域もあるが、毎年毎年同じ時期に膝くらいまで水がくる。いわば「ゆるゆる低水位型」だ。一方、冒頭で紹介した戌の満水のように、またたく間に屋根ぐらいまで水が押し寄せてくるという「急速高水位型」もある。水位や押し寄せてくるスピードによって、浸水への恐怖感も、記憶も変わってくる。

一方、同じ浸水も「水害」という側面から見ると解釈は変わってくる。誰も住まない荒涼とした土地が急速かつ広範に浸水しても、ほとんど水害にはならないが、バンコクや東京の中心地がゆるゆると浸水すれば、たとえそれが狭い範囲でもそれは大きな水害となることだろう。

そこで、水害の危険を未然に「抑止」するためには、あふれさせないことが一番わかりやすい。現に、日本ではこれまで再三言われてきたように、堤防を高くし、ダムを造り流量をコントロールしてきた。しかし、いったん起こった浸水をいかに水害に転化させないか、あるいは小さな水害に止めるかという「被害軽減」については、意外と忘れられやすいものである。

実際に水害の被害に遭うのは、河川管理者でなければ国でもない。そこに暮らす居住者だ。ならば他人任せにせず、当事者である自分たちで水害は軽減できるのかどうか、一度考えてみるのも悪くはあるまい。水害を防ぐには、3つのレベルがある。

第一には「自分自身や家族をどう守るか」。水家(みずや)のある家や、高床式住居を建てるのは、これにあたる。

第二は、「自分たちの地域、仲間をどう守るか」。これは居住者の協力の上に成り立つもので、このことは「水防」と呼ぶことができる。

水防活動は、一致団結すれば解決するというほど、単純なものではない。水防活動の結果、守られる地域がある一方、反対に被害が及ぶ地域も出る可能性があるからだ。どこかの堤防が切れれば、他の地域は助かるというように、往々にして「あちら立てば、こちら立たず」状態となる。水害の常襲地域で上流下流同士や対岸の間で対立があるのも、このような事情によるものだ。

第三は、「為政者が川を大局的にとらえてどう扱うか」というもので、これが「治水」である。

大熊孝『洪水と治水の河川史〜水害の制圧から受容へ〜』(平凡社、1988)では、こうした区別を説明し、治水史を丹念に追っている。大熊は、力ずくで「洪水を防ぐ」のではなく、計画を越える洪水はあえてあふれさせて「水害を軽減する」こと、つまり「あふれても安全な治水」を目指すことを早くから提唱してきた。

実は、日本の治水政策も、最近ではこのような考え方に転換しつつある。浸水から身を守るにも、水防感覚を身につけることが、いよいよ現実に必要となってきているのである。

水防を考えるには、リスク感覚から

もし、仮に自分の住む土地が浸水したら、どうだろう。そのような水害原因を招いた河川管理者を多分許せないのではないか。ローンが残っている土地や家が水に浸ってはたまらないし、電子機器類は濡れたら一巻の終わり。水が引いた後、悪い病気が流行ったら大変だ。失うものが多すぎる。第一、そういうことにならないために、税金を払っているのではないか!と思っても無理はない。

しかし、いったん立ち止まり、このような浸水についての理屈をよく解剖してみると、「浸水」を「水害」と感じる度合いは、水に浸かることで生じる「得失」と、浸水が起きるか否か、起きるとすれば、どの程度の頻度かという「不確実性」の感覚の2点に左右されることがわかる。この「得失が生じる不確実性への感覚」をリスク感覚と呼ぶ。50年に1度程度でしか水害が起こらないと予想されても、そこで失われる財産がかけがえのないものだと感じるのであれば、その水害は本人にとって、当然リスクの高いものとなる。したがって、水防を考えるには、まず水害のリスク感覚から吟味しないと始まらないのである。

この個人のリスク感覚は、実は確固としたものではない。さまざまな影響でリスクの見積もりが違ってくることが、最近明らかになってきている。

例えば、医者から命にかかわる手術を受けるか否かを迫られている患者は、「この手術の生存率は40%です」と言われるのと「この手術の死亡率は60%です」と言われた場合とでは、意味は同じでも、明らかに前者を選ぶ人が多い。人は、損失が出る枠組みで話されるとリスク回避行動を取るが、利益を得る枠組みで情報を与えられるとリスク選好行動を取る。これは「枠組み効果」と呼ばれる。

水害常襲地域に住む人々は、何度も同様の出来事を経験してきたがゆえに、水害のリスクを低く見積もる傾向があるという。このような心理的傾向を「ベテラン傾向」という。「慣れは気の緩みを生む」ということか。逆に、自分が経験したことのないリスクを高く見積もる傾向は「バージン傾向」と呼ぶ。また、大地震のように予想もできないほど破壊的な出来事が起きる可能性を、「そんなことは起きるまい」と低く見積もることを「楽観主義傾向」と呼ぶ。

つまり個人のリスク感覚は、過去の経験や所属してきた社会環境等によって左右されるのである。このような心理的諸要素があるので、同じ災害でも「専門家」というベテランと、情報を持たない「素人」とでは、リスクへの評価が異なり、両者の意思疎通がうまくいかないという問題にもつながっていく。

文化人類学者と政策学者という、日本ではなかなかお目にかかれない組み合わせで書かれたメアリー・ダグラス&アーロン・ウィルダフスキー『リスクと文化〜技術的・環境的リスクの選択について』(UniversityofCaliforniaPress, 1983)は、こうした現象に早くから着目した著作だ。ダグラスとウィルダフスキーは、「リスク感覚は文化によって左右される」と述べている。リスク感覚は、誰もが持っている自然な感覚である。しかし、その度合いは社会的、文化的な要因によって左右されるというのである。

このように考えていくと、こと浸水に関する限り、タイ人と日本人のリスク感覚が明らかに異なることが浮かび上がってくる。その差をもたらした理由は、「雨期」という冒頭に述べた雨の降り方の違いによるのかもしれないし、「水辺が好き」という民族的な心情を持ち出すことも面白いかもしれない。さらには、タイ人の持つ輪廻転生の宗教観、価値観から影響されているのかとも思う。タイ人のライフスタイルを見ていると、災いのタネを前世に求める感覚と、浸水を受容する態度を結びつけたくなる誘惑にも駆られてしまう。

もちろん、浸水リスクの感覚差を生む原因については、推測するしかない。ただ、われわれ編集部が、現在のタイを歩き、日本と比較して考えさせられたことがある。それは、モータリゼーションがもたらす、リスク感覚の変貌だ。

リスクの大衆化

近代化は、まず鉄道とともに始まった。次なる変化は、自動車交通で、大量生産・大量消費社会の幕開けを告げるものでもあった。

整備された道路網の充実と自動車台数の増加は、地方にさまざまな商品をもたらし、暮らしを変え、人の流動化を促した。道路で結ばれた空間は、運送、取引コストの安い空間に変化し、さまざまな生産、販売活動の拠点となる。経済が成長すると、大都市と過疎地が生まれ、所得格差も広がってくる。

以前、日本のあるホームレスの人がテレビで「貧乏になるということは、一つまた一つと家からモノがなくなっていくことです」と話していた。大量生産、大量消費社会になるということは、反対に、家の中にモノがあふれかえることだ。

このことを実感させてくれるのが、ピーター・メンツェル編『地球家族〜世界30か国のふつうの暮らし』(TOTO出版、1994)という斬新な写真集である。世界30カ国の普通と思われる家族を訪ね、家財道具を戸外に全部出してもらい、家の前で家族とともに撮影した写真集だ。日本の家も掲載されているが、他の国に比べモノの多さは群を抜いている。タイの家族も掲載されているが、非常に対照的である。

モータリゼーションは、モノを各家庭に送り届け、富を生み出す源となる人、家屋、土地、機械などを次々に資産に変える。モノを貯め込むライフスタイルは、「失いたくない」ものを急速に増やしていく。このような変化は、生命以外にも失いたくないものが増えるということで、リスク感覚が膨らむことでもある。

特に日本においては、多数の人間が何らかの資産を持ち、リスクは巷にあふれている。失いたくないモノが増えることが豊かになることとすれば、豊かさの大衆化は、まさにリスクの大衆化でもあるのだ。

さらにモータリゼーションは、タイにおいてさえ水辺空間の価値を変えた。エジプトはナイルの賜物という言葉どおり、河の氾濫は豊かな土壌をもたらした。水上経済が華やかなころは、河辺や港は富の集積する魅力ある空間だった。タイ、チャオプラヤー川も、日本でも中世から近世までは同様であった。ところが、道路が整備され陸上流通が発達、さらに治水施設が整うと、水害の頻度も減り、水防の知識も失われてくる。浸水空間だった場所の記憶は失われ、ただの親水空間に変わる。

モータリゼーションという共通の波に飲み込まれた日本とタイだが、そのスピードは明らかに違っている。日本は1970年代までに、道路整備と基本的な治水対策をほぼ終えてしまった。タイの場合は、現在でもまだその途上にある。バンコクでは、小さなタクシー、トゥクトゥクがうなりを上げているし、地方都市に行けば、自動車よりもオートバイのほうが多い。モータリゼーションと治水対策は、ともに現在進行中といってよいだろう。

雨期になると、チャオプラヤーデルタは、今でも毎年どこかが水に浸かる。人口の都市集中が著しく、地盤高が1m程度で地盤沈下も続くバンコク首都圏では、「水に浸かるのは嫌」という人や企業が増え、浸水は今やリスク要因となっている。この事態に応え、バンコク首都圏庁では排水機能の強化、低い堤防によりあふれさせることを前提としたバッファーゾーンの設定、都市開発の誘導などを打ち出している。

日本では、かつて、堤防を高くし、災害抑止に重点を置く治水対策を展開したが、タイでは周辺地域の遊水機能をできるかぎり保全し、水をうまくあふれさせることで洪水に対応しているのである。あまり資金がかけられないというタイの懐事情があるとしても、治水実現の方法の違いには考えさせられる。

リスクはゼロにはならない

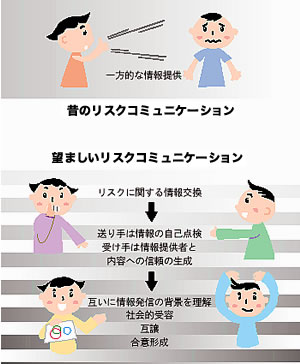

では、水害リスクを減らすにはどうすればよいのだろうか。現在、重要と考えられているのがリスクコミュニケーションの充実である。リスクコミュニケーションとは「当事者(個人、団体、集団)間でのリスクについての情報や、意見をやりとりするプロセス」である。従来は、例えば水害について熟知している専門家が住民に「説得や勧告」を行い、水害への態度を変えさせることがリスクコミュニケーションの1つだと考えられていた。

しかし、現在では、水害の専門家も素人も、当事者同士がフェアーな情報提供を行い合うことで、お互いの立場を理解し合い、リスクを軽減する合意に達することこそが重要であると考えられている。つまり、参加と自由な情報交換と合意形成がリスクコミュニケーションの本質であると考えるのだ。これらを入門書としてわかりやすく説明しているのが、吉川肇子『リスクとつきあう』(有斐閣、2000)である。

したがって、水害が起こる前の情報共有は、被害を最小限に止めるためにも非常に重要だ。現在、多くの河川事務所のインターネットサーバー上で公開されているハザードマップはその一例といえる。

また、過去に起きた水害、治水の歴史を知ることも、大いに有効だろう。宮村忠『水害〜治水と水防の知恵〜』(中公新書、1985)は、そのような目で読むと、今なお新鮮である。さらに、治水・水防にあたった人物が、何を考えながらリスクを見積もり、治水の判断を行ったのかを、学校の学習題材として調べ、議論し、子どもの記憶に残していくことも、立派なリスクコミュニケーションである。

しかし水害のリスクは、軽減はできてもゼロにすることはできない。予期せぬ豪雨も発生する。治水が進めば浸水頻度は下がり、水害に対する知恵が忘れ去られ水防力が落ちるという「治水と水防のパラドクス」も生じる。さらに、都市水害まで視野に入れるなら、そのリスクは決して小さいとは言い難い。

地域の水防力を増すためには、リスクコミュニケーションを進めると同時に、当事者がどの程度リスクをとるかという、リスク配分のルールについても意識の共有を行う必要がある。

「要求する」社会から、「寛容」な社会へ

個々人が受け入れることのできるリスクは千差万別なため、地域や集団として水防のリスクをどの程度とればよいのか合意がとりにくいのは容易に想像がつくことだ。協力体制を作ろうとしても、なかなかまとまらずに機能しないことも多い。

一般に、一人一人が受け入れることができるリスクが少ないほど、つまり、「何が何でも失いたくない」と思う度合いが高いほど、国や自治体が治水、水防対策にかける費用や労力は高くつく。みんながリスクを引き受けることを拒めば、今まで通り国、自治体に水防を委託するのが面倒くさくなくてよいだろう。しかし、それでは当事者みんなで協力し納得を得ることにはならないし、国や自治体もそのような財政負担にはもはや耐えられなくなってきている。

一方、自分たちで水防組織を機能させようと、昔の水防共同体の知恵をただなぞっても、うまくいかないケースもある。例えば、区域の中でも堤防のすぐ下に住んでいる人と、河から離れた人とでは、感じるリスクが違うのは当然だ。いったん堤防が切れれば、みんなが水に浸かるとわかっていても、当事者みんなの要求に「甘受できる」リスクを探るのはなかなか骨の折れる仕事なのである。これは、水害だけではなく、地震などの自然災害、事故、企業の信用など、リスクが発生する場面では共通して言えることだ。

そこで、最近では「要求を甘受できるかどうか」ではなく、「自分が納得して、相手と包容し合えるのはどのレベルまでか」という「寛容」基準で、リスクについて話し合うことが合意形成には有効ではないかと考えられてきている。これを水害についてあてはめると、例えば「A地区は何cmの水害まで耐えられます」「B地区は工場が多いが何cmまで大丈夫です」と案を出し合うのである。甘受できるレベルよりも、包容できるレベルの方がより身を削り合っているため、リスク配分の協力関係が得やすいのである。

「あふれても安全な治水」の水防協力体制を機能させていくには、このような「寛容」という水害リスク感覚への転換が必要で、それが制度づくりの思想となることが不可欠である。

このような「包容しあう社会」を考える上で、タイのケースは非常に示唆的だ。タイでは、年中行事のように浸水に対応しているが、水がきてもちょっとやそっとでは慌てず、かなり寛容に水に対している。そのことが社会的被害を押し下げる役割を果たしていると言えるのではないか。各々が「どこまで包容しあえるか」という寛容なリスク感覚を持てば、我々自身の水防力は向上し、結果として社会全体としての水害被害は低くなるのかもしれない。

「水との共生」という甘い言葉も、寛容というリスク感覚の下での水とのつきあい方を指す意味として使われていくならば、今後の水の文化を考える上で、重要なキーワードになっていくことだろう。

自分たち自身で

リスクを包容し合う社会をつくるためには、「自分たちのことは自分たちで決める」という自治の仕組みが欠かせない。これは、水害の側面から見た場合、抑止、軽減に結びつけるための条件でもある。専門家、素人にかかわらず、また、居住者、行政、企業という立場にとらわれず、互いに自由に意見を言い合い、水防にかかわっていく。このようなことがきちんと機能していくには何が必要なのだろう。

そこで大変参考になるのが、今回取り上げた「水の文化楽習」の事例だ。木曽三川の輪中の取材の中で、地域の水防を考えるためには、「自分たちの輪中根性」も「未来を見据えて現在を見る心」も両方が大事という話は、大変含蓄に富んでいる。輪中根性はいわば、「甘受できるリスクで物事を決める心」といってもよい。堤防の高さを巡り、なかなか折り合いがつかないというように、これではなかなか合意が難しい。ならば、かつて大垣の治水家、金森吉治郎が実践したように、すぐに効果は出なくても「気長」に「広い視野」で行動することも大事なのではないか。この水防意識こそが、水害のほとんど起こらなくなった現在、次の世代にも伝えられるべきリスク感覚なのではないだろうか。

この例は、「自分たち自身で未来をつくる手応えを持つこと」が、「現在のお互いがリスクに寛容になれる」ための重要な条件であるといえないだろうか。「他人任せではなく、自分たちが参加する」ということが、実はリスクに寛容となるためのポイントなのだ。

水害リスクは、地域で、経験で、個々人の心持ちで、それぞれ異なる。そのため、水防力は当事者のリスク感覚に左右される。これを機に、リスクという側面から、自分の住む地の水防力を高める手だてを、「自分たち自身で」考えてみたい。居住者が水を治めるとは、そういうことなのだろう