水の風土記

コウノトリも棲める地域をつくる

〜但馬のコウノトリ保護への取り組み〜

-

-

兵庫県立コウノトリの郷公園 指導主事

磯田 英昭 いそだ ひであき -

1965年生まれ。京都教育大学教育学部理学科卒業。1988年、兵庫県養父郡関宮町立熊次小学校教諭。社会教育主事(香住町派遣)等を経て、2007年より現職。

コウノトリとの約束

2005年(平成17)9月24日14:30、5羽のコウノトリが試験放鳥され、大空に力強く羽ばたきました。新聞やテレビでも大きく報じられたニュースを覚えている人も多いでしょう。しかし、但馬でコウノトリの保護運動が始まったのは、放鳥から50年も前の1955年(昭和30)。人工飼育には、40年間にわたる実績があります。

コウノトリ保護協賛会(1958年〈昭和33〉但馬コウノトリ保存会に改称)をつくったのは、当時の阪本勝兵庫県知事です。山階鳥類研究所の山階芳麿所長が「兵庫県に大事な鳥がいるから知事さん守ってください」という一言から、スタートしています。

1965年(昭和40)には、高さ9mの巨大なドーム型ケージができました。この地域は雪が降りますから、それに耐えられる強度の当時にしては非常に大きなケージで、今も現役で活躍しています。これだけ大きいというのは、鳥が飛べるようにと配慮されたフライングケージだからなんです。

コウノトリは、基本的には繁殖地と越冬地を移動する渡り鳥。しかし、日本には河川や田んぼ、里山に適応して、留鳥(りゅうちょう)として繁殖する個体群も生息していました。1971年(昭和46)に野生最後の個体が死亡しましたが、大陸から稀に飛来することもあるため、野生個体群の絶滅といえます。

捕獲したコウノトリや他の動物園にいたコウノトリとかで、人工繁殖の試みを続けていたのですが、そのときはまったく雛は誕生しませんでした。コウノトリは元々ロシアのほうにいて中国にやってきて越冬し、それが再び繁殖地であるロシアへ帰っていきます。現在はかなり減って3000羽くらいになっていますが、兵庫県とハバロフスク市が姉妹都市提携したことで、1985年(昭和60)にハバロフスクから6羽の若鳥を分けていただくことができました。

この6羽の若鳥がペアになり、1989年(平成元)に初繁殖に成功します。それからどんどん数が増え、2002年(平成14)には100羽を超えました。

実は、コウノトリは田んぼを踏み荒らす「害鳥」という認識が一般的であったため、飼育施設の外にコウノトリを放鳥するにしても、農家をはじめとした地元の人たちに理解してもらう必要があったのです。それでも、なぜ野生復帰するのかといえば、人はコウノトリと約束をしたからなのです。「いつか再び大空に帰してあげるから」というコウノトリとの約束を守るために、いよいよ野外に帰すことが本格化し、その経過の中でコウノトリの郷公園という構想が生まれました。

〈県立コウノトリの郷公園〉は、コウノトリの野生復帰を目指して、1999年(平成11)にオープンしました。

園長は、よこはま動物園ズーラシア園長でもある増井光子さんです。

野生復帰する準備には三つあります。一つはまずコウノトリの数を増やすこと、もう一つは農業と関係する部分で、絶滅した原因が農薬や農業の問題であるなら、再びコウノトリが棲める地域をつくること、最後に野生に戻す方法を工夫しよう、というものです。野生に戻すための訓練は、人工飼育下でのコウノトリが100羽を超えた翌年から始めています。

公開ケージでは、現在12羽のコウノトリを飼育しており、来園者はいつでも観察できます。非公開ゾーンでは、約50羽のコウノトリを飼育しています。さらに3〜4km離れた所には、人工飼育を開始したときの飼育現場があって約30羽を飼育しています。非公開ゾーンには、例えば野外へ出すための訓練ケージだとか、繁殖ケージなど、いろいろな種類のケージがあります。

水を守るには尾根から尾根まで

実は〈県立コウノトリの郷公園〉は、とんでもなく大きなスケールのものなんです。

愛鳥家でもあった阪本知事は、当時の保護繁殖の様子を「ほろびいくものはみなうつくしい。しかしほろびさせまいとするねがいはもっとうつくしい」と振り返っています。「コウノトリを兵庫県で」という想いは阪本知事から始まって、開園したときの貝原知事、井戸知事まで、歴代の知事に受け継がれてきました。おそらくそういうものがなかったら、ここまでのことはできなかったと思います。

公園をつくるにあたり、いろいろな研究者が集まって話をしました。そのときに「やっぱり生きものを飼育していくときに一番大事なものは水なんだ」という話になったんです。

水の話をすると、仮の話ですけれど、尾根を確保してなかったら、公園の敷地の上流にゴルフ場ができるかもしれません。そうなると、廃水が流れてきてしまいますよね。一カ所でもできてしまうと、これはもうコウノトリを飼育していく施設としては成り立たないのです。だから尾根を網羅しなくてはいけないだろう、ということで165ha、甲子園球場約42個分という規模になったんです。

コウノトリって、こんな鳥

コウノトリについて、もう少し説明していきましょう。コウノトリは幼鳥のときしか、鳴きません。大きくなると鳴き声が出なくなります。代わりにくちばしを打ち鳴らし、カスタネットのようにカタカタと音を出すようになります。

これをクラッタリングといいます。このクラッタリングで他の仲間とコミュニケーションをとるのです。フィギュアスケートのイナバウアーのように上体を反らせ、クラッタリングするのは、コウノトリの特徴的な行動です。

コウノトリの大きさは、羽を広げると2.2mくらい、首を伸ばして飛んだときにはくちばしから足の先まで1.4mくらいある非常に大きな鳥です。白と黒だから優美な印象です。体重はオスで約5kg、メスで約4kgあります。

コウノトリの初列風切羽は長く、振ってみるとすごい抵抗があるんです。これが何枚もあって5kgの重さを支えて飛んでいます。羽根は、例えば木にぶつかったときに、1枚だったら破けて終わり。だから割けるようになっていて、ひっつくことで修復可能なんです。実は、面ファスナーのような仕掛けになっていて、割けてもバタバタするうちにひっついて元に戻ります。

〈県立コウノトリの郷公園〉の公開ケージでは、フェンスを飛び越えていかないように片側の風切羽を切っています。可哀想、と思う人もおられますが、1カ月ほどしたら生えてくるので、人間でいう散髪をしているようなわけです。切るのを忘れたらあのくらいのケージなら飛び越えてしまうんですよ。

放鳥の方法もいろいろ試されていて、4種類の方法を考えました。飛べない状態にしてたペアを、拠点で飼育・繁殖させ巣立ちした幼鳥を自由にさせるときにも、風切羽を切る方法が利用されています。

時代に翻弄された歴史

日本には鶴に関する話がいろいろありますね。ところが鶴とコウノトリは混同されていまして、この辺でも年配の方はコウノトリのことを「鶴、鶴」といいます。

掛け軸にも「松に鶴」という構図がありますが、タンチョウというのは足の指の構造で木に止まれない。なので、あれはすべてコウノトリ。花札もコウノトリです。

鶴の恩返しという話をご存知だと思いますが、最後に機を織りますよね。機を織る音とクラッタリングのカタカタという音が似ていて、おそらくこれはコウノトリのことだろうという説もあります。

江戸時代の領主などには、瑞鳥として珍重されてきたんです。ですから、一般には禁猟というか、ある程度保護の対象になっていました。ところが明治になって狩猟の規制がなくなると、大型鳥類が標的となって、全国どこにでもいたコウノトリも1887年以降(明治20年代)には姿を消します。

1892年(明治25)になると「狩猟規制」が公布され、室埴(むろはに)村桜尾の鶴山が保護対象になりました。そこに1894年(明治27)、コウノトリが営巣してヒナを育てたのですが、タイミングよく日清戦争に勝利。そのため、「瑞鳥ストーリー」が生まれます。これをきっかけに、出石(いずし)の営巣地において、コウノトリが天然記念物になりました。

1904年(明治37)の日露戦争のときにも、コウノトリが繁殖を始め、瑞鳥としての評判が不動のものになりました。お陰で、コウノトリの数は順調に回復し、1930年ごろには最多の100羽ほどになり、見学者が大勢押し掛けて、茶店を出すほどの盛況ぶりであったといわれています。

ところが、コウノトリは再び数を減らしていきます。第2次世界大戦勃発以降、資源が非常に少ない国だった当時の日本では、山にある木を全部伐ったんです。建材や松根油を取るために木がどんどんと伐られて、巣になる場所がなくなってしまいました。

コウノトリの営巣地は赤松です。それも大木でないと大きな鳥はとまれない。巣をつくる場所がなくなったコウノトリは、電柱に巣をつくり出したんです。電柱ですと感電や停電の恐れがあるということで、わざわざコウノトリのために、1959年(昭和34)人工巣塔(じんこうすとう)というものが立てられました。

有機水銀の影響

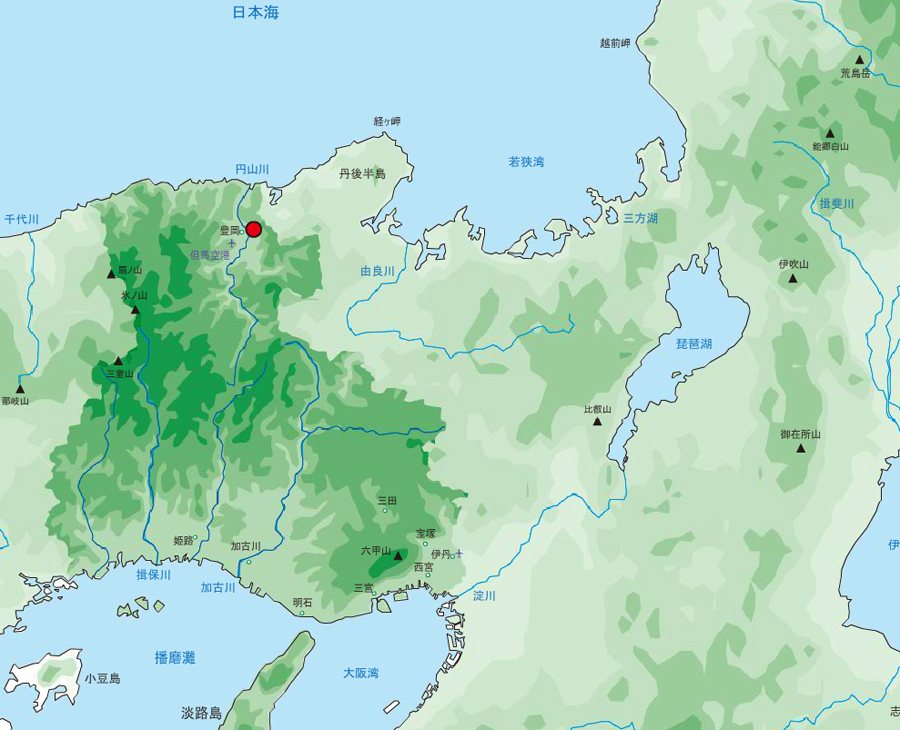

こういう事情もあって、1955年以降(昭和30年代)全国でコウノトリが残っているのは、兵庫県の豊岡と福井県の2カ所だけになってしまいました。そして、とうとう福井県では1966年(昭和41)に、豊岡では1971年(昭和46)に野外にいるコウノトリは絶滅してしまいました。

人工飼育が始まったのは、1965年(昭和40)。人工孵化を試みますが、どうしても成功しませんでした。

卵を産んでも孵らないコウノトリ。なんで孵らないんだろうと調べているうちに、東京の学者が死んだコウノトリの体内から水銀がみつかった、と発表しました。生産性だけを追い求めていたこの世代、コウノトリだけでなくあらゆる生き物に水銀中毒が起こった。水俣病はその典型です。

コウノトリのために立てた巣塔の下で、農薬を撒いている写真がありますが、これは但馬に限らず日本のありとあらゆるところで見られたものです。当時の農薬には、有機水銀が含まれていました。生き物たちは農薬で死んでしまい、絶対数が減るだけでなく、生き残っていたとしても食物連鎖で水銀がどんどん濃縮されて、コウノトリのような大型鳥類や生態系の頂点にいる動物の体内に溜まる。だから卵を産んでも孵化させることができなかったんです。

どんどん数が減る中で市民は何をしたか。地域の子どもたちに「今日は宿題をしなくていいから一人1匹ドジョウをつかまえてこい」とドジョウ1匹運動というのを展開しました。この辺の子どもたちが捕まえたドジョウが、当時65万匹も豊岡に集まったといわれています。

しかし、コウノトリの数はどんどん減っていく。残された道は二つありました。このまま死んでいくのを待つか、人間が安全な餌を与えたらなんとかなるんではないか。それで、人工飼育の道を選んだんですね。公園内にある豊岡市立コウノトリ文化館の館長をしておられる松島興治郎さんが、コウノトリの保護増殖を最初からずっと一人でやってこられました。松島さんは、飼育の様子を細かく記録し、残してこられました。

人工飼育の難しさ

人工飼育を開始するにあたり、野外にいるコウノトリをどうやって捕まえたかというと、米軍から買ったミサイルを使ったんです。網の両サイドにミサイルを2本つけて飛ばす、キャノンネットという方法です。何回か失敗しましたが、コウノトリを守りたいという一心でやっとのことで成功します。

こうやって人工飼育が始まりますが、結局死んでしまう。なぜ、死んでしまうのかというと、それまでに体内に溜まっていた水銀などのせいがあります。そうしているうちに野外にいるコウノトリも死んで、1971年(昭和46)には豊岡の野外にコウノトリがいなくなりました。

水銀の影響以外では、元々ペアリングが難しいということがあります。相性が合わないとなかなかペアに発展しない。

また、鳥類には「刷り込み」という行動があって、孵化して最初に見た「動くもの」を親だと覚えてしまうんですね。それで困ったことが起きました。人に馴れてしまったんです。

やがて野外に帰そうとするコウノトリにはそれではいけないということで、餌をやるときにはコウノトリに変装して、人間に慣れないようにした。このように松島さんのころからの研究の積み重ねが、現在も飼育に生かされています。

コウノトリ育む農法

5kgのコウノトリが一体何を食べるのかというと、魚はもちろんのこと水生昆虫も食べます。ザリガニなんかは外来種で生態系としてよくないのですが、冬の餌のないシーズンにはコウノトリにとって大歓迎です。あとはカエル、バッタ、蛇なども大好物です。生きていても死んでいても、喉元を越えるものであればなんでも食べます。

どのくらい食べるかというと、一日に飼育下で与えるのが大体体重の10分の1、ざっと500gです。500gというと、1L入りのペットボトル半分の重さ。魚を嵩(かさ)で考えると、もう少し多くなるでしょう。

一羽のコウノトリが野外で生きていくためには、このぐらいの量の生き物が必要になります。かつてコウノトリがたくさんいたということは、生きものが豊富にいたということです。

コウノトリが棲んでいた時代は、生きものが多様につながっていましたが、今の時代は生きものも寸断されている。けれど、過去に戻すわけにはいかない。では、今あるものをどうやって生物多様性になるようにつないでいくのか、ということに取り組んでいます。

例えば農業。農薬を撒かない代わりに米糠(こめぬか)などを撒いています。米糠は、水の中に入れると酸を発します。強い酸だと、稲も雑草のコナギもダメになります。ですから、稲には悪さをしないけどコナギは退治する、という濃度を研究したんです。地元の農業家、県や市など、いろいろな機関がかかわって開発しました。

但馬では、農薬を使わないか減らしていく、といったことのほか、中干しを行なう時期を先に延ばしたり、湛水期間を早めたり(できれば冬期湛水)、深水管理して雑草を溺れさせるといった、水の使い方を工夫して、コウノトリはもとより多くの生物が安全に棲める田んぼにしよう、と努力をしています。それらを総称して、〈コウノトリ育む農法〉と呼んでいます。

コウノトリが安全に棲める田んぼで穫れた米は、おそらく人間にとっても安全だろうということで、非常に高値で売れています。もちろん、収量は減り、作業も手作業になるので大変です。

冬期湛水というのは、冬水(ふゆみず)田んぼとも呼ばれます。冬水田んぼにすると、糸ミミズが冬中ずっと生きていて、田んぼにトロトロ層をつくってくれます。トロトロ層が厚くなることによって、雑草が生えにくくなります。

中干し時期を先延ばしにするのは、ヤゴがトンボになったり、オタマジャクシがカエルになるときに中干ししてしまうとみんな死んでしまうからです。せめて2週間先に延ばそうとしています。農薬を撒くと益虫、例えばクモも死んでしまって結果的に害虫を食べてもらえない。無農薬にすると一面クモの巣だらけになりますよ。朝に霧が出るとクモの巣に水滴がついて、非常にきれいです。

田んぼについていえば、こうしたことだけではなく、圃場整備によって、かつては水位が同じで自由に魚が行き来できた川と田んぼが分断されてしまった。なんとかならないか、という中で考えられたのがスロープで魚道をつけることです。魚のためのバリアフリーみたいなものですね。これを1本つくっただけで、田んぼにも、すごく生きものが増えました。

里に住む鳥なんだ

昔の人と動物との共生ということで、1960年(昭和35)に撮影された写真がよく使われます。この写真で印象的なことは、コウノトリの後ろに人が立っているということです。

動物にとって背後に立たれるというのはリスクがある。つまりこれは、コウノトリが安心していることの証です。当時は、どこにでもこういった風景があったことを象徴する写真です。

そんな身近にいたコウノトリでしたが、お百姓には嫌がられていたんです。体が大きいので、田んぼに入って稲を踏むと稲がダメになってしまうんで。それでお年寄りに聞き取りしたときには、みんな「ボウて走りよりました」と言っていました。ボウ、というのは追い払うという意味です。

かつてコウノトリがいたのは、後ろに稲木があったり田んぼがあったり、つまり人里です。巣をつくっていたのは、赤松でした。

昔は、川と田んぼの高低差があまりなくて、生きものが簡単に行き来していました。豊岡は、特に川と地面との高低差が低いので湿地が非常に多く、そのために最後までコウノトリが残っていたともいえます。

ところが裏返しにしてみると、2004年(平成16)10月20日から21日にかけて日本列島を襲った台風23号で円山川(まるやまがわ)が決壊したのは、ほぼ、そこの場所なんです。

豊岡盆地には、昔は湿田(じるた)が多かったのです。場所によっては、農作業中に体が沈まないよう胴木(どうぎ)という板を沈めて足場にしたり、箱舟に乗って稲刈りをするほど、深い場所もありました。その改善ための圃場整備だったし、そういう過酷な田んぼでの作業だったから、コウノトリに稲を踏まれると余計腹が立って追い払ったのでしょう。

つまりそういう湿地であるということは、生きものにとってはいいけれども、災害を起こすこともあり、豊岡は自然の恩恵の部分と逆の部分と両方を併せ持っているということがあります。

(2009年12月27日)

参考文献:『蘇るコウノトリ―野生復帰から地域再生へ』(東京大学出版会 2006)

【コラム】 畷 悦喜(なわて えつよし)さんに聞く、

〈コウノトリ育む農法〉

コウノトリを野生に帰すための拠点作りを模索していた豊岡市と兵庫県は、1992年(平成4)、畷さんたちの住む祥雲寺地区に〈県立コウノトリの郷公園〉をつくりたいと申し出てきた。当時は、ごく当たり前に農薬を使用していたから、申し出を受け入れるということは、農業そのものを変えていかなければならないことを意味する。検討を重ねる過程で、とにかく行動を起こそうということで、1996年(平成8)地区の住民有志12名が〈祥雲寺を考える会〉(翌年、〈コウノトリのすむ郷づくり研究会〉に改称)を結成。

その後、「郷づくり構想目標」をまとめ、提案を実現していくために住民有志8人が集まって営農組合を立ち上げようということになった。農家の高齢化や後継者不足、農業用機械などへの過剰投資といった先行きへの不安を抱え「このままでいいわけがない」という思いを抱いていたからである。

田んぼの生態系の頂点に立つコウノトリと共生する農業は、地域の環境に配慮した、有機稲作づくりの紙マルチ、アイガモ農法から始まる。しかし、アイガモ農法は雑草は抑えてくれるが、田んぼの生きものも食べてしまうためふさわしくないとの思いで、2003年(平成15)無農薬・無化学栽培に初めて挑戦することになった。その第一陣を切ったのが、畷さんである。

「とにかく、最初の年は雑草に悩まされました。しょっぱなで挫折するようでは誰もついてきてくれないだろう、ということもあって、毎日、来る日も来る日も、草取りに追われました」

その後、米糠を利用することでトロトロ層が雑草を防いでくれたり、米糠を餌にして育ったイトミミズやユスリカの幼虫が活動して田んぼが濁ったり太陽光線を遮る緑藻類や浮き草類が発生し、雑草の発芽を抑えるようになる。そうした手法を新たに導入することで、2005年(平成17)に初めて、一度も草取りに入らないでも稲を育てることができるところまでたどり着いた。

田んぼには益虫と害虫がバランス良く混在しており、たくさんの虫がいるにもかかわらず草が生えない。無農薬でも稲が立派に育つのである。完全な無農薬による抑草農法に成功したのである。

「野生復帰の拠点施設には賛否両論あったけれど、奥のほうは耕作されずに荒れた田んぼも出始めており、コウノトリと共生する地域環境づくりを選びました。

地域の田んぼは今から11年ほど前に圃場整備を行ない、1m程度嵩上げをしています。しかし、中干ししたときに田んぼの生きものが逃げられるようにと、コウノトリ育む農法として挑戦した2005年(平成17)に田んぼに水路をつくり生きものの逃げ場をつくりました。

〈県立コウノトリの郷公園〉は、農業のやり方を変えてくれたし、地域づくりを見直すきっかけにもなった。農薬は使えないようになったけれど、自分でつくったものが一番信頼ができる。コウノトリのためだけじゃなくて、安全なものを食べるのが一番です」と畷さん。

2年間は1反あたり8俵以上穫れた。今年は7俵。コウノトリが増えて迷惑じゃないかと、うかがってみた。畷さんの答えは「ずっと禁猟だったために、増えて増えて仕方がない鹿のほうを何とかしてもらいたいです」ということだった。人間が、いかに生態系のバランスに影響を持っているか、もっと真面目に考える必要があるようだ。