機関誌『水の文化』33号

おいしさは味わう側にある

栄養化学者の伏木亨さんは、だしを「病みつきになるおいしさ」という視点からとらえています。 おいしさは「生理的欲求」「食文化」「情報」「病みつき」という4つに分類できる、と伏木さんは言います。 だしは、油脂、糖分と並んで、「病みつき」になる食材で、脳の報酬系を刺激する、という興味深いお話をうかがいました。

-

-

京都大学大学院教授

伏木 亨 (ふしき とおる)さん -

1953年京都府生まれ、滋賀県育ち。京都大学農学部卒業後、同大学院を経て、1994年から同大学農学研究科食品生物科学専攻教授。専門は食品、栄養化学。日本栄養・食糧学会理事、日本香辛料研究会会長。

主な著書に『人間は脳で食べている』(筑摩書房2005)、『コクと旨味の秘密』(新潮社2005)、『味覚と嗜好のサイエンス』(丸善2008)ほか。

おいしさは味わう側にある

私は、ある1つのものが食べものの中にあって、それがおいしさの素である、とは考えていません。各人に好みがあって、おいしさというのは一概に決められないからです。

おいしさというのは、食べて「おいしい」と感じる人間の側にある。おいしいと感じる人間の、判断メカニズムの側にある、と考えています。

ですから「おいしさ」を追求しようと思ったら食べものを研究するのではなく、それを食べて人間がどう思うかを研究しないと始まらない。

そのために、私は動物を使った実験、いわゆる実験科学で「おいしさ」を研究しています。「おいしさ」は人間にとって大切な感覚ですが、あらゆる動物が持っている感覚でもあります。

それは、おそらく生きていく上に大切なものを的確に摂取するために、必要とされる基本的な感覚だからです。つまり、生命維持のためにも、非常に大事な感覚なのです。

では生きていく上で、だしがどういう風に大切なのか。だしのうま味が強い食べものは、栄養素を豊富に含んでいます。特に核酸とかタンパク質がいっぱいあるということは、そこに生きた細胞があったという証でもあります。

だしの味を好きになれば、自然にそうした栄養素を摂取することができるのです。逆に言えば、だしの味に鈍感な動物は死に絶えていったのでしょう。

おいしさの4要素

そうすると、人間はどういう要素でおいしさを判断しているか、ということが問題になります。

私はそれには4つの要素しかない、と思っているのです。

一番顕著なのは、最初にも言いましたように、自分にとって必要なものはおいしい。つまり、生理的な欲求が満たされるおいしさです。人間から見て下等と思われているような動物でも、そういう感覚は持っています。

第二は、食文化の影響です。食文化が違えば、おいしいと感じるものが違います。

第三の要素は、情報です。実は、私たちがおいしいと思うものは、すべて人から聞いた情報によって成り立っています。

第四の要素は、病みつきのおいしさです。最初に言った「生命維持由来のおいしさ」ではなく、快楽の領域まで達したおいしさ。病みつきになる特定の食材が、脳の報酬系を刺激することによって、引き起こされるおいしさです。

私は快楽に達したおいしさを与える食材というのは、油脂と砂糖とだしの3つしかない、と思っています。

慣れ親しんだ味

よく「卵焼きを食べれば寿司屋の腕前がわかる」と言いますが、私は甘い卵焼きが苦手です。甘い卵焼きは、京都出身の私にはどうしても馴染めません。だしと卵を合わせて、双方の味と香りを楽しむというのが、普通の関西での卵焼きの味わい方。少なくとも京都の人は、家庭でも卵焼きに砂糖は入れません。

駅弁などに入っている卵焼きでも、たまに甘いものに当たると「うわっ」と思います。

子供のころから慣れ親しんだ味は、安心して味わうことができる味です。その背景にあるのは、「安心できるものを食べたい」という願いでしょう。

それは命や健康への保証でもありますし、予測できる味はおいしいと感じます。私にとっての甘い卵焼きのように、予測を裏切る味のときは、違和感を感じておいしくない、と感じるのです。つまり、安心、安全のためのおいしさです。

子供のときに嫌いだったものが、大人になるにつれて食べられるようになり、好きになったりする。その背景には、家族や親しい人がおいしそうに食べていた記憶があると思います。これも一種の食文化です。自分は嫌いだけれど、周りの人間がおいしそうに食べていた記憶がないと、大人になったからといって、いきなり好きになるのは難しいと思います。

食文化とにおいの関係

例えば郷土料理というのは、その土地の人以外の人間にとっては、たいがいおいしくないものです。

なぜ、郷土料理はおいしく感じられないのでしょうか。私は、その理由はにおいにあると思います。独特のにおいが、異郷の人にとっては異臭と感じられ、その土地の人にとっては堪らないおいしさを想起させるものとなるのです。

実はにおいの記憶というのは、非常に強固で、味よりもずっと強いものです。うま味の受容体は1種類、甘味の受容体も1種類しかありませんが、においの受容体は人間でも388種類もあるのです。

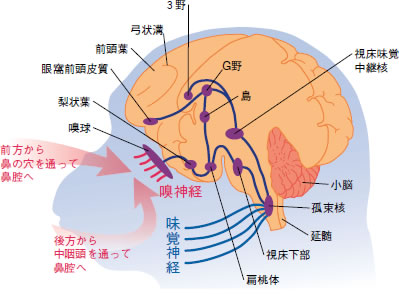

また、鼻から脳につながっている仕組みは、口から脳につながる仕組みより、ずっと単純だということも、においから味を想起する解像度が高い理由です。

嗅覚は鼻の粘膜で受容されて、嗅球を経て直接、脳に入ります。だから、においの記憶はシンプルで変形しません。微妙なにおいの違いも、変形させずに正確に記憶し続けることができます。

それに引き換え、味覚は延髄から一次味覚野、二次味覚野などいくつもの神経を乗り換えて、記憶される部位に達します。乗り換えるたびに、少しずつ誤差が生じるわけですから、味の記憶というのは変形してしまうのです。だから味については、好きか嫌いかの信号ぐらいしか、覚えていないはずですよ。

嗅覚が味覚よりも解像度が高いのは、環境の変化を敏感に感じて身を守るためでもあります。これに対し味覚は、毒に多く含まれる苦味の峻別が発達している程度で、他の味はにおいほどには峻別できないようです。

ですからにおいを確かめてみて、おいしさを想起できない場合は、「嫌い」とか「まずい」と判断することになるのです。こうした理由で、においの記憶というのは、味にとっても非常に重要なファクターとなります。

突然嫌いになる、ということに関しては結構研究が進んでいるんですよ。今お話ししたおいしさの要素とは全然別で、何かを食べて消化器官がムカムカしたり、下痢をしたときに、こうした不快な情報が脳に入っていって記憶に残るからなんです。味と結びついて、この味のものは食べるな、という信号を送るようになるのです。

これは動物が変なものを食べて気持ちが悪くなったら命にかかわりますから、当たり前の防衛本能だということもできます。

情報の重要性

情報というと、テレビや週刊誌からのグルメ情報を思い浮かべてしまいますが、それだけではありません。

基準とすべき座標軸は、人から教わって学んで手に入れたものです。そう考えてみますと、おいしいと思っているものの判断基準は、ほとんど情報によって手に入れたものです。

「本場の味」、「旬の味」というのも、人から言われた情報が基準になっています。情報から学んだ味を味わったときに、「これこそが本場の味だ」というように、記憶に残しているにすぎないのです。

また、くさやの干物や鮒寿司は、腐ったようなにおいがしますから、普通だったら危険と見なされるのですが、情報が先に入ってきて、「臭いけれど、おいしくて安全な食品」であることがわかっている。これがもしも、2人に1人は死んでしまうような食べものだったら、絶対に食べないでしょう。

子供のころは、この「安全かどうか」ということがはっきりとはわからないんです。だから、食べものに対する不信感が強い。恐怖の塊なんです。

また、検尿コップにビールを注いで「どうぞ」と差し出されても、躊躇(ちゅうちょ)せずに飲む人はなかなかいないのではないでしょうか。新品の清潔な紙コップであることがわかっていても、検尿コップという特殊な情報がぬぐい去れないからです。清潔であっても、清潔感がないのです。

野生動物は、食べものが安全かどうかを、自分の視覚や嗅覚で判断します。ですから、とても慎重ですし、警戒しながら食べ進めていきます。毒のあるものは苦いことが多いので、動物としては忌避するのが当たり前ですが、人間は大人になるとビールや山菜といった苦みのある味を好むようになります。

動物本来の行動から見たら、明らかに異常な嗜好です。

現代人の嗜好や食行動は、生命を維持するための緊張感からはほど遠いものになっています。それが許されているのは、情報という高度な技を手に入れたお陰なのです。

病みつきになるおいしさ

快楽に達したおいしさを与える食材というのは、油脂と砂糖とだしの3つ、と言いましたが、この場合はうま味ではなく、だしを指します。

うま味というのは、だしの味の一成分だけを指します。うま味はグルタミン酸ナトリウムである、と言えばより明確な定義となるでしょう。だしにはグルタミン酸ナトリウムも入っていますが、他の成分も入っていて、もっと複雑なものです。

ラットやマウスに油脂と砂糖とだしを食べさせると、それに対して欲望を持つことが確認されます。

私たちはマウスを訓練して、おいしいものにありつくためにレバーを押すように教え込みます。

レバーを押す回数が規定回数に達するとシャッターが開いて、1滴だけ飲むことができる。しかし1滴だけでは満足できませんから、何回もレバーを押すことになるんです。

ただし、10分間でクリアできなかったら、そこで終わり。それで何回押したかという数値がデータになります。

ありつくためにレバーを押さなくてはならない回数を多くしていくと、最後には本当に好きでないとレバーを押さなくなってしまう。つまり、レバーを押すという行為を、欲望の定量化に使っているんです。

コーンオイルの場合、マウスは150回ぐらいはレバーを押します。

油脂だったら10分間で150回は軽くクリアしますが、20%の砂糖水では50回押しました。これはまあ、マウスの種類によって多少差が出ます。

だしも50〜60回。砂糖に匹敵する人気です。油脂、砂糖、だし以外のものだと、レバーを押し続けてまで欲しがりません。それで、マウスは油脂、砂糖、だしの3つだけに、高度なおいしさを認めていることがわかりました。

もちろん、動物の種類によって多少の違いはあるのです。ですから、相対として見ていると考えてください。

生理的おいしさとの違い

では、病みつきのおいしさとは、それ以外のおいしさとどう違うのでしょうか。

病みつきのおいしさは、一口食べたらもう一口食べたくなります。止まりません。普通のおいしさは、食べても興奮するほどではない。この2つの境界は、明らかではありませんが、違いがあることは実感できます。

まず、食べる前の期待感が違います。

マウスに飼育用の固形飼料を与えると、どのマウスも同じように体重が増加しますが、肥満する者はいません。これは自分の生命維持に必要な餌の量を、ネズミが制御しながら摂取していることを示しています。

ところが、固形飼料と油脂の入った給水瓶を置くと、マウスは狂ったように油脂を飲み続けます。

油脂に対する行動は、おいしさの快感をむさぼる食べ方です。それは、油脂にそのようなおいしさがあるからです。

油脂を与える時刻を決めてやると、ラットやマウスたちは実験者が飼育室に入るだけで、早く欲しいと要求するまでになります。

別の実験で、油脂を与える直前に無作為に選び出したラットの脳を取り出して、視床下部にある弓状核という小さな部位を調べました。

毎日調べていくと、3日目ごろから、つまり油脂がもらえると思ってがつがつし始めるころに、弓状核の中にある物質が、油脂を食べる前から上昇していることがわかりました。

伝令の役割をするその物質が発現するということは、タンパク質の一種であるβ−エンドルフィンがつくられ始めたことを意味します。β−エンドルフィンは、快感をつかさどるタンパク質として知られており、おいしさの快感にも関与していると想像されています。

実際に、β−エンドルフィンが脳脊髄液で検出されるのは、油脂を口にしてから15分以内です。ところが、病みつきのおいしさとなって、食べる前から期待感が盛り上がるほどになると、口にしてもいないのに、おいしさの快感に関与する物質の放出準備が始まると考えられます。

同様に、病みつきのおいしさにはまると、神経末端から放出されるドーパミンという、期待感に関与する物質も上昇することが明らかになりました。

ドーパミンの作用を止める薬をあらかじめラットに注射しておくと、油脂を毎日与えても、3日目からがつがつするような行動をとらなくなります。

食べる直前に見られた弓状核のPOMCのmRNAという物質の増加もなくなります。つまり、β−エンドルフィンもつくられなくなります。

私はかつて、病みつきになるようなおいしさを、「あまりにも強化しすぎた食は一種のポルノである」と表現したことがあります。誰もが夢中になるのが病みつきのおいしさですが、あまりにも劣情を刺激するのはいかがなものか。

食には品位と節度が存在し、洗練された大人になるためには、必要不可欠なものだ、と考えています。

第5の要素

おいしさの判断要素は4つと言いながら、いつも5つ目を思い浮かべてしまうのですが、それは誰と食べるか、どういう状況で食べるか、という社会的な条件です。

ピクニックに行って屋外で食べたら何気ないものでもおいしく感じたり、旅館で食べる朝ご飯がすごくおいしかったりするのは、この社会的条件によるものです。

5つ目を入れると、話が複雑になるので、通常は入れていません。

生きていける保証に執着

今の先進国の食卓には、病みつきになるものばかりが並んでいるじゃないですか。油脂分が多くて、甘くてうま味も強い。それ以外のおいしさを持つ食品は、どんどん淘汰されています。

病みつきになる高度なおいしさを持つ油脂、砂糖、だしは後天的に学習によって好きになるわけですが、その素地は元からあります。

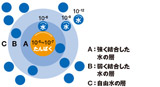

油脂は脂質、砂糖は糖質、だしはタンパク質の供給源で、カロリーを生み出す物質です。現在、だしのうま味はカロリー無しのものがつくれるのですが、それに対してはラットやマウスは病みつきになりません。1gに対してせめて4kcalぐらいのエネルギーがないと、執着しないのです。

またラットやマウスは、においがないとだしに対して「ものすごく好き」という高度のおいしさを感じません。

だしに対して高度なおいしさを感じさせるためには、風味とうま味とエネルギーの3つが備わっていないといけないのです。要するに執着するということは、それをずっと食べ続けていって、生きていけるという保証を必要とするのですね。

サッカリン溶液は甘いですね。ラットやマウスはこれが好きで、最初はペロペロ舐めるんですが、これには執着を示しません。好きなんだけれど、それとは別にカロリーがあるかどうか、どこかで判断しているんですね。カロリーがないことを、どこで判断しているのかわからないんですけれど。

ラットやマウスはもちろん、情報は何もないわけですが、サッカリン溶液を飲む意欲が、どんどん減少していくんです。

私たちは、飽きることで意欲を減少させるのではないか、とも思っています。いろいろな原因で飽きるのですが、「カロリーが摂取できない」という信号が、何かの形で飽きるという行動に結びついているのかもしれません。

風味とうま味

病みつきになるおいしさには、風味とうま味とエネルギーが必須。

その内のうま味とエネルギーは世界共通ですが、風味の部分が食文化を形成しています、つまり郷土食としての独自性は、風味に表われている。風味(=におい)は、非常にローカルな存在です。

逆に、うま味はグローバル。

イタリアで好まれるトマトには、グルタミン酸ナトリウムがたっぷり含まれています。

うま味は、魚醤やチーズといった発酵食品にも多く含まれています。そう考えると、うま味は世界各国の食品に、何らかの形でたくさん含まれていることがわかります。

どこの国の人も、それをおいしいと感じているのです。

しかし、うま味を多く含んだ発酵食品には独特のにおいがありますから、経験のない人にとっては耐えられない臭いということもある。おいしいけれど、香りに違和感があるから食べられない、ということは起きるでしょう。

海外のだしも、エネルギーとうま味のところまでは同じです。最後の風味が、それぞれに特色があるのです。

受容体の不思議

池田菊苗がグルタミン酸ナトリウムをうま味の基である、と発見したわけですが、初期のころは海外からはなかなか認められませんでした。あの粉を舐めて「ああ、おいしい」とは思えませんから。ただ、あの粉が食品の中に入ると、飛躍的にうま味が増すのです。

この間も、香料会社の人が柚子の香りの決め手になる成分を発見して、発表していましたが、それだけを嗅いでも「ああ、柚子だ」とは思えない香りなんだそうです。全体の中にその成分がわずかでも含まれることで、「ああ、柚子だ」という香りが立ってくる決め手になるんだそうです。

ですから、おいしい鰹節だしのにおいも、生きている鰹のにおいがするわけではなく、独特のカビのにおいと燻製臭がするのです。それを心地良いと感じるためには、長年の経験が必要なわけです。

醤油メーカーの老舗であるヤマサ(創業1645年〈正保2〉)は、1913年(大正2)小玉新太郎が鰹節のうま味成分が核酸の一種であるイノシン酸であると発見したほか、1950年代(昭和25〜)に國中明がイノシン酸や干し椎茸のうま味成分であるグアニル酸を、グルタミン酸ナトリウムと合わせると強い相乗効果が起こることを発見しています。

核酸系のうま味とアミノ酸系のうま味が出会うと、相乗効果が起きて7倍から10倍くらいのうま味になるといわれています。

昆布(グルタミン酸ナトリウム)と鰹節(イノシン酸)だとせいぜい5倍から7倍程度ですが、昆布(グルタミン酸ナトリウム)と干し椎茸(グアニル酸)だと10倍以上の相乗効果が得られます。

そうなることは証明されているんですが、2つのものが合わさったときに、受容体にどのように働きかけて相乗効果が起きるかについては、まだわかっていません。味蕾の上の味の受容体が受け取る信号を増幅するのではないか、と考えられています。

必要な栄養素は一緒

生きていくために必要な栄養素の種類や体重当たりの必要量は、どんな食文化の国の人でも一緒です。食文化の違いが遺伝子のDNAに働きかけて変化を起こすには、1000年レベルの時間では可能性はない、と断言できます。

ですからベジタリアンでも、肉しか手に入らない地域に住む、例えばアラスカのイヌイットのような人でも、生きていくために必要な栄養素の種類や体重当たりの必要量は一緒。基本的に、空腹時の血糖値が70〜110mg/100ml程度です。

血糖は、脳の唯一の栄養素として、もっとも重要な生命維持物質です。イヌイットの人たちにとって、血糖になるグリコースを確保することは容易ではありません。しかし、人間は肉に含まれているアミノ酸から糖を合成する代謝経路を持っているのです。

アジア人はインシュリンの出が悪い、といわれているんですよ。アジアからアラスカを渡ってアメリカ大陸を南から北に行った人たち全部が、同じ遺伝子を持っています。いわゆるアメリカ先住民といわれる人たちです。そういう人たちは、我々と一緒でいまだにインシュリンの出が悪い。持久力がないし、糖尿病にもなり易い。

それなのに、各地で急速に食生活が欧米化している。アメリカでは居留地に住んでいる先住民たちの多くが糖尿病で苦しんでいます。これにはアルコールの摂取過多という問題もあるようですが、我々アジア人の遺伝子では、高脂肪、高タンパク質の食事をガンガン食べて大丈夫、という身体ではないのが原因ではないでしょうか。

やはり、脂肪が少なくて繊維が多い食事、ご飯を中心にだしの味を利かせた野菜を食べる食事が合っているのでしょう。

まあ、そういう食事と相性がいいと言うべきか、そういう食事をしてきた人が淘汰されないで生き残ってきたと言うべきか。これまで肉を食べてこなかった、というのが大きな理由でしょうが、インシュリンの出が悪い人でも生きていけるように、食文化も淘汰されてきたんでしょうね。

だしを継承するのは、なぜ

私は、だしの味は継承される必要があると考えています。

一つは健康的な生活を送るために、だしの味は不可欠だと思うからです。油脂と砂糖だけでは、非常に偏った嗜好になると思います。そのバランスを取るのがだしの味です。油脂や砂糖を淘汰するこはできなくとも、だしの味が加わることで、食生活の選択肢が広がります。それが健康な生活を送るために、役に立つと思うのです。糖尿病や高血圧といった、生活習慣病のリスクを減らしてくれると思います。

もう一つは、伝統文化としてだしの味を継承すべきだと思っています。

長い歴史の中に自分がいるというのは、なかなか心地良いものだな、とも思います。長く息づいてきた伝統文化には、合理的だったが故に続いてきたという理由があると思うのです。我々が気づかないところでね。それを、ばさっと切ってしまったら、あとで何か良くないことが起こるんじゃないか、という恐れもあります。

こういう理由で、私は食文化が大切だと思っているんです。私は健康と食文化という側面から、だし文化は理にかなっていると思います。

「油脂はおいしい」という時代が、ここしばらくはずっと続いていますね。しかし、油脂がなくても満足できる食文化を先祖が築いてきてくれたからこそ、私たちは今も健康な食生活を送る可能性を持っている。

だしはねじ伏せるのではなく、引き立てる味ですしね。

とはいうものの、長寿の原因を「食」に求めると間違うことが多いので、要注意です。

なんか当てはまっている気もするんだけれど、そうでもないことも多い。ストレスや水や空気や、考えに入れなくてはならない要素がいっぱいありますから、食の側面だけで長寿ということはできないんです。

健康のキーポイント

私は、栄養化学者です。栄養学から、健康な食を考えるというのが本来のミッションなんです。

我々が学生のころは、とにかく栄養素が足りていなかったから、いろいろなものを食べなくてはいけないと。そのためには、これにはどういうビタミンがあるかとか、どういう栄養素が含まれているかという研究が必要でした。

今は、食は充分満ち足りていて、むしろ食べ過ぎないようにするにはどうしたらいいか、ということが問題になっています。

食べ過ぎの一番の原因は、おいし過ぎるというか、嗜好性が強過ぎることです。しかもカロリーの高いものを食べ過ぎている。

今の日本人の栄養を考える場合には、栄養素の研究ではなくて、いかに満足し、かつ食べ過ぎないか、という研究が求められているのだろうと思います。

そのキーポイントが、油脂と砂糖ではなく、だしにある。

みなさん忙しく暮らしていますから、インスタントだしをうまく使えばいいと思います。本物の鰹節と昆布からひいた「だし」しか認めない、と言ってしまうと、日本のだし文化は続かない。

本物の鰹節と昆布からひいた「だし」には深みがありますが、インスタントも天然の鰹節と昆布をたくさん使っていますから、天然の風味がします。

どこで線引きするかと言われたら、ラットも天然の風味がしないと執着しませんから、天然の風味がするかしないかだと思います。

そして、たまに余裕のあるときに本物の鰹節と昆布からだしをひいてみてほしい。そうすると、おいしいことがよりいっそうわかるはずです。普段はそれで充分だと思います。