機関誌『水の文化』74号

文化をつくる

忘れがちだがそもそも私たちは「動物」だ

噴水広場で水と戯れる子ども(長野県松本市)

-

編集部

季節外れの暑さと喉を通る水の記憶

まだ風薫る季節のはずである5月半ば、関東地方も35℃に迫る暑さに見舞われた。『水の文化』64号「氷期の周期と気候変動」で中川毅さんが教えてくれたように、そもそも地球の気候システムは暴れる可能性を秘めている。今年も命の危険を感じるような猛暑がやってくるのだろうか。

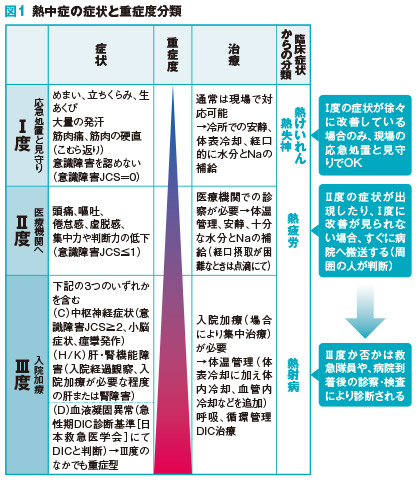

夏に注意すべきことは「熱中症」だ。以前は日射病や熱射病と呼ばれていたが、日本神経救急学会と日本救急医学会が2000年(平成12)に熱中症という呼称に統一することを決めた。熱中症は重症度によってⅠ、Ⅱ、Ⅲの3段階に分かれている(図1)。

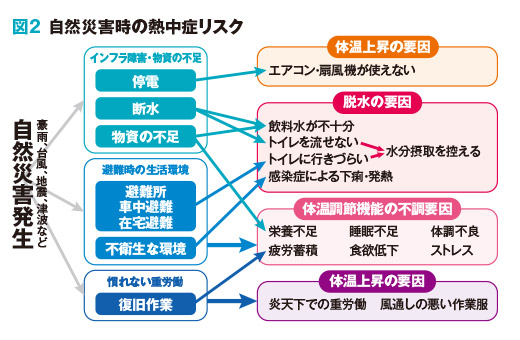

体内の水分が不足すると、熱中症をはじめ脳梗塞や心筋梗塞などさまざまな健康障害のリスク要因となる。厚生労働省は、尿や汗などで失われる水分を補給することの必要性を広く訴えるため「健康のため水を飲もう」推進運動を2007年(平成19)から展開。環境省は「熱中症環境保健マニュアル」を発行し、自然災害時の熱中症リスクなども細かく紹介している(図2)。また、日本スポーツ協会の「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」は無償でダウンロードできる。

しかし、こうした水分補給の重要性が見直されたのはさほど昔のことではない。「運動中に水を飲むな」。読者のなかにはそう教わった世代もきっと多いだろう。

私事で恐縮だが、通っていた公立中学校の運動部も例外ではなかった。先輩と同学年の友人の3人で校外を長時間走る「ロード」に出た。その日は格別暑かった。印旛沼(いんばぬま)を水源とする新川の川沿いでとうとうバテた私たちは、民家に飛び込んでおばあさんから冷たい麦茶をごちそうになった。縁側で喉を通り身体に染み渡った麦茶のおいしさはよく覚えている。

茂木健一郎さんの巻頭言「ひとしずく」を読んで遠い昔を思い出した。

探究心が解き明かした熱中症の危険性と対策

「運動中は水分を摂取すべき」という認識に変わった経緯は田中英登さんが明かした通りだ。常識が非常識となったその背景には、尊い命を失った人びとの犠牲と、犠牲を無駄にしてはいけないという研究者たちの探究心があった。

しかし、近年の熱中症による事故報告を読むと、犠牲が皆無になったわけではないことがわかる。高齢者や子どもなどはもとより、スポーツ競技に取り組む大学生などのアスリートでも熱中症で倒れ、一命は取り留めたものの競技復帰は叶わなかった例もある。熱中症の重症例について長谷川博さんはこう説明する。

「沸騰した湯に生卵を入れると、白身も黄身も固まりますね。それは体温40℃以上になってしまった体内の状態と同じです。たんぱく質が変性してしまうので、臓器でそういうことが起きると、いくら後から冷やしたとしても決して元には戻らないのです」

熱中症の予想以上の恐ろしさが端的に伝わってくる。だからこそ、正しい理解と対策が必要だ。

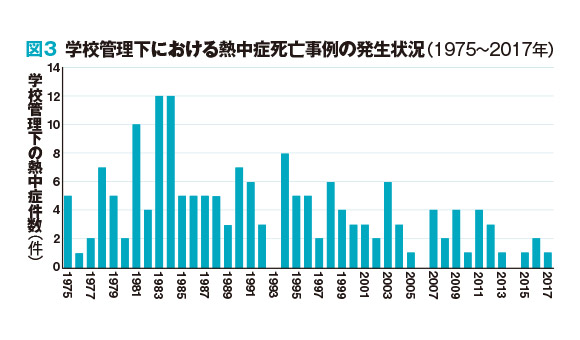

日本スポーツ振興センターがスポーツ庁委託事業として調査・発表しているデータによると、学校管理下の熱中症死亡事故は1975年(昭和50)ごろから増加し、1983年(昭和58)と1984年(昭和59)にピークを迎える。しかし、その後は減少傾向となっているので、熱中症に対する知識と危機意識が深まったことで、早めに対処していることが窺える(図3)。ぜひこれを続けたい。

年齢を問わず「運動」は脳を育てる

こうした話を長谷川さんの研究室で聞いているうちに、1冊の本が目に留まった。『運動脳』(サンマーク出版・2022)だ。長谷川さんいわくこの種の本は昔からあるという。30分ほどジョギングすると、走り終えたあとは頭がすっきりした気がするのだが、それとは関係あるのだろうか?

「運動して適度に体温が上昇すると、脳の血流はよくなります。血流がよくなると、記憶、判断、論理など物事を正しく理解して適切に実行するための認知機能が高まるのです」

長谷川さんは実際に運動しながら被験者に「ストループテスト」(色名の単語が表す色とは異なる色で印字された色名の単語の色を読み上げる)などを行なわせ、実行力、判断力などを測ったところ、認知機能の向上が確認できたそうだ。

「何かを考えて行なう『実行機能』、目標に基づいて柔軟に行為を選んだり変更できる『タスクスイッチング』などでよい結果が出ました。これがスポーツの現場ではなく、企業や官公庁ならば仕事の効率アップと成果につながりますね」

次に運動はせず、単に風呂に浸かる(脳の血流はよくなる)条件下でも実験したが、運動したときのような良好な結果は得られなかったという。

『運動脳』で紹介している実験のうち、60歳の被験者たちを、①週に数回ウオーキングを1年間続けるグループ、②週に数回心拍数が増えない程度の軽い運動を続けるグループに分けた結果は興味深い。ウオーキングを続けたグループの人たちは健康になっただけでなく、脳の働きも改善したという。

何歳になっても、もともと備わっている人間の機能は、努力次第で取り戻すことができるのだ。

変わる生活リズム 変わらないヒトの体

体内の水分調節、水のインとアウトについて知りたくて、さまざまな分野の研究者にお会いした。皆さんの話を聞いていると、人体という非常によくできたメカニズムに引き寄せられていく。

海という安定した水の世界を抜け出して陸に上がった動物は、「水が不足すること」に適応するため、少しずつ体内のしくみを整えていく。私たち現生人類(ホモ・サピエンス)は、旧人類ネアンデルタール人や未知の人類デニソワ人、その他の絶滅人類と異種交配しながら数十万年にわたって遺伝子を交換していたことが古代DNA解析によってわかってきた。現生人類に限っても気が遠くなるような年月を重ねているのだ。

そうして少しずつ整えた体内のしくみに対して、私たちの生活スタイルは変貌しすぎたかもしれない。例えばNHK放送文化研究所の「国民生活時間調査」を見ると、1970年(昭和45)から2010年(平成22)まで平日の睡眠時間は長期的に減少しつづけた。便利さや快適性を追い求めた結果、せっかく培った体内のしくみや生活リズムを自ら壊すような生活になっていないだろうか。

人類は、日々摂取する水分や食べものから体をつくり替えている。こと水分に関していえば、山田陽介さんが語ったように「10日前の自分と今の自分は別人」なのだ。また、田中英登さんは次のように述べた。

「大阪大学で師事した中山昭雄先生から聞いていちばん感動したのは『人間って動物だからな』という言葉です。人間はじっとしていていい生物ではないんですね。動くことで体に刺激を入れて、初めて機能が発達するのです」

私たちは人間だけれど、そのまえに動物である。汗をかく、適度に運動する、快適さを追い求めすぎず暑さ寒さをきちんと感じる。快適ばかり追い求めると、のちのち弱い動物になってしまうのではないか。空調の効いた室内は心地よいし安全だが、無理のない範囲で外へ出たい。暑さが厳しい時期は、自分の親しい人、両親などの様子も気にかけたい。

また、この夏以降はFIFA 女子ワールドカップTM オーストラリア・ニュージーランド2023、ラグビーワールドカップ2023TM フランス大会、第20回世界水泳選手権2023福岡大会、第19回世界陸上競技選手権大会など国際スポーツ大会がめじろ押しだ。一流のアスリートたちの競技を通じて給水やコンディショニングなどに注視するのも楽しい。

体内の水分調節と体調管理、水と体の関係についてあらためて学ぼうと出発した今回の特集。凡庸な結論と笑われるかもしれないが、自分の体内に取り入れた水がどのように作用して体を整え、命を支えているのかを知ることにつながった。水を飲むというごくありふれた、しかし生きるために欠かせない行為を意識して、肉体的、精神的、社会的に満たされた人生を過ごしたいものだ。