機関誌『水の文化』51号

出る杭がつくる

「選ばれるまちづくり」

――石巻は人口減少社会の先端型か?

宮城県石巻市

日和山公園から石巻市の市街地と旧北上川を望む

人口減少期の地域政策を研究し、自治体や観光協会などに提案している多摩大学教授の中庭光彦さんが「おもしろそうだ」と思う土地を巡る連載です。将来を見据えて、若手による「活きのいい活動」と「地域の魅力づくりの今」を切り取りながら、地域ブランディングの構造を解き明かしていきます。その土地ならではの魅力や思いがけない文化資産、そして思わぬ形で姿を現す現代の水文化・生活文化にご注目ください。今回は、全国の人たちから「選ばれるまち」にしようと、過去や前例にとらわれない若者たちが奮闘している宮城県石巻市です。

-

-

多摩大学経営情報学部事業構想学科教授

多摩大学研究開発機構総合研究所副所長

中庭 光彦 (なかにわ みつひこ)さん -

1962年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士課程退学。専門は地域政策分析・マネジメント。郊外や地方の開発政策史研究を続け、人口減少期における地域経営・サービス産業政策の提案を行なっている。並行して1998年よりミツカン水の文化センターの活動にかかわり、2014年よりアドバイザー。主な著書に『オーラルヒストリー・多摩ニュータウン』(中央大学出版部 2010)、『NPOの底力』(水曜社 2004)ほか。

石巻での幸運な出会い

7月末の暑い日に石巻市(注)を訪れた。旅は最初に出会った人が肝心だ。いわば水先案内人ともいえる人がいろいろと教えてくれると、旅は驚きに満ちたものとなる。石巻市復興まちづくり情報交流館中央館(以下、情報交流館)に立ち寄り、まず言葉を交わしたのが館長のリチャード・ハルバーシュタットさんであったことは、まさに幸運だった。

リチャードさんは石巻在住22年。石巻専修大学で英語を教えていた。被災しても本国に戻らなかったイギリス人として地元では有名な方だということは、帰京して知った。

「今、石巻はイタリア料理店の激戦地です。7〜8軒はあるかな」と貴重な情報を教えてくれた。昨年来たときは夜の飲食店を探すのに苦労したのだが、回復が進んでいるらしい。

「石巻の魅力は何ですか?」と伺うと「人が温かい。コミュニティの一員として受け入れてくれます」。さらに興味深いことをおっしゃった。

「でも、イギリス人は地震がないレンガ文化で、同じ建物を何人も続けて使う。だからイギリス人の土地への愛着は強い気がします」

愛着かぁ。人がある土地に移ってきたり、出て行くのは、仕事の有無だけではなく、この「愛着心」がものをいう。「ボランティアで残った若い人が住み着いている例も出てきています」と聞くと、「移動」というキーワードが頭から離れなくなった。

人を受け入れる文化、新たな住民の流入、土地への愛着心。移動をめぐる文化から、現在の石巻がわかるかもしれない。そんな確信が湧いてきた。

(注)

石巻市は幅広く、南は牡鹿半島、東は雄勝(おがつ)町や北上町まで含む。今回扱うのは中央、立町、千石町、といった中心市街地である。

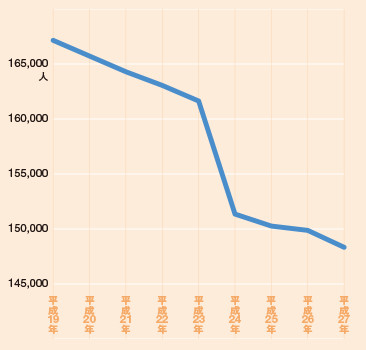

全国と同じ人口減少傾向

今、政府は人口減少を重要政策課題として掲げ、全国自治体にその対策を求めている。石巻市は震災で大きな被害を受けたが、他の地方都市と同様1990年代から人口減少も続いていた。2005年、周辺6町との合併を経て、10年経った現在の人口は約14万9000人だ(2015年7月末時点)。

石巻市の仮設住宅入居者は1万152名(4798戸。石巻市「応急仮設住宅一覧等」2015年9月1日時点)。この方たちが入居する災害公営住宅は4500戸計画されているが、完了したのは1324戸。着手戸数が3422で24%が未着手の状態である(宮城県「復興の進捗状況」2015年8月11日より)。

公営住宅の完成を急ぐことは当然だが、それと同時に人口減少していくなかで、まちの生活水準をどの程度で持続させるかも考えねばならない。

公営住宅を建てると同時に、まちに住みつづけるような魅力をつくらなければ新たな若い層が続かない。復興だけではなく、人口減少の観点からまちづくりをしなければならない訳がここにある。

いったい石巻には、どのような人が弾みを与えているのだろうか。

まちを動かす人が変わってきた?

そんなことを思いながら、まちを歩こうと思うと、早くも昼過ぎだ。昨年は仮設商店街の「石巻まちなか復興マルシェ」(以下、復興マルシェ)で海鮮丼を食べた。でも、今そこは空き地になっている。仮設商店街は独立行政法人 中小企業基盤整備機構の事業で、昨年11月末で終了していたのだ。今は情報交流館の隣に同様のマルシェ「橋通りCOMMON」ができており、トレーラーハウス等の7店が集まっている。そこで焼き鳥丼と石巻焼きそばと沖縄マンゴーの豆乳割りを食べたのだが、どうも昨年訪れたときとは雰囲気が違う。

店主たちが若いのだ。

20歳代とおぼしき二軒の店主男女に声をかけると、ともに沖縄からボランティアでやってきて石巻に住み着いたという。

「知り合いにすぐに会うし、大きすぎないところがいいですよ。住み心地もいいし。なんか沖縄の人と石巻の人は気質が似ているんですよ」と話してくれた。

広場で食べていると、結構若い人たちが入れ替わり立ち替わりやってくる。

昨年見聞した復興マルシェは「地元の飲食店と観光客」が集う場だったのだが、ここは「外からやって来た若い新規開業者と石巻が好きな人たち」という関係となっている。

雰囲気が違うのも当然だ。まちのプレイヤーが変化しているのだ。

そのような目で周辺を歩くと、公営住宅とともに一般分譲マンションも売り出されている。モデルルームの人に成約率を聞くと7割だという。「石巻の一人当たりのスナック店舗数は日本一だ」という人もいるのだが、たしかにスナックも夜は賑やかに営業している。

地方でよく見る「住宅化しつつある中心市街地」に戻ってきている。そう、私には思えた。

でも「沖縄と石巻が似ている」とは、どういう意味だ?

若い個店経営者を集める

「『橋通りCOMMON』の土地は、こちらで用意しました」と話すのは、石ノ森萬画館の指定管理者も任されている「株式会社街づくりまんぼう」課長の大森盛太郎さんだ。このまちづくり会社は2001年、中心市街地活性化のためにTMO(タウンマネジメントオーガニゼーション)として誕生した。

大森さんは生粋の石巻人。

「復興マルシェは昨年11月30日で閉めたんです。でも定住と交流のためにも賑わいは必要でした。そこで民有地を借りて、トレーラーハウスを東京からもってきた。それをチャレンジショップとして、石巻で店を始めたい人を集めたわけです。だから、ボランティアで残っていた人も多い。昨年までの仮設商店街は、原則被災者の店舗だったわけですが、橋通りCOMMONは、いろいろなチャンスを見いだしてもらえるような若い人が入っている。そうでないと、まちづくり会社としては意味がないですから」とおっしゃる。

なるほど、橋通りCOMMONはやる気のある若い人のためにつくられた場だったのだ。

「復興の過程でワークショップをたくさん行なったわけですが、話しやすいけれど物事が動かない。言葉に出すことは大事だけど、それ以上にまず自分たちでやってみないとだめでしょうという行動力のある方が出てきた。そういう方が中心に動いているのが石巻の現状です」

大森さんもそのようなメンバーの一人なのだろう。現在、街づくりまんぼうでは生鮮マーケットを旧北上川沿いにつくる計画を進めている。

フラットな場をつくりたい

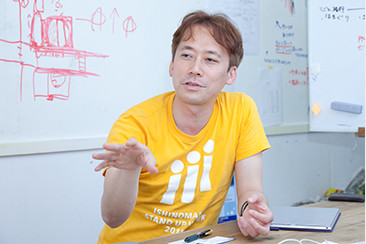

その石巻には全国的に見てもユニークなまちづくり団体がある。「一般社団法人ISHINOMAKI 2.0」(以下、石巻2.0)だ。ホームページ(HP)にはこのように書かれている。

「石巻は生まれ変わります。3.11前の状態に戻すなんて考えない。昨日より今日より、明日を良くしたい。自由闊達な石巻人のDNAで、全く新しい石巻にならなくてはいけない。石巻2.0。私たちは新しい石巻を、草の根的につくります。」

代表理事は松村豪太さん。大森さんの2歳先輩だ。

石巻の魅力は何ですかと、まずはお決まりの質問をした。

「フラットにものを考えたり、つながったりすることができる可能性がある。それと2011年だけで延べ28万人のボランティアが来ています。残っている人、あるいはいったん離れたけれど戻ってきた、あるいは戻ってきたいという人が相当数います。われわれの団体で顔を思い出しながら数えても300人ぐらいの人が移住しています。これはたいへんな数字です。彼らがこのまちの可能性です」とおっしゃる。

フラットにゆるくつながるためには、共通の居場所が必要になる。松村さんは「最小限の構成要素はテーブル、イス、インターネットの3つ」と言う。インタビューした「IRORI」と呼ぶ事務所スペースは、元はガレージ。そこに1時間ほどいたのだが、十数人の方が出入りした。弁当を食べたり、PCを開いたりと、コモンズ的雰囲気で気持ちいい。

石巻を選んで住む「人の誘致」

松村さんは「人の誘致」という言葉を使う。人口を増やすために企業や工場を誘致するのは定石だが、「それは望んで石巻に来る人ではない。そんな人が1000人来ても意味があるのでしょうか。ここを選んで住む人が大事です。極端にいえばスティーブ・ジョブズのような天才が一人、ここを気に入って住むことの方が大事なのではないか。ですから変わった人がこのまちを楽しめる、住みたいと思わせる。それを考えていろいろなプロジェクトを行なっています」と言う。

「選択的に住む」のが重要だというのだ。人の誘致のためには、魅力を提供するソフトが必要だ。そこで、石巻2.0には多数のプロジェクトがつながっている。HPを見るとわかるが、例えばソフト開発を行っている「イトナブ石巻」、空き家支援の「石巻2.0不動産」、かっこいい漁師を募集して空き家を拠点として生業をつくる「TRITON PROJECT」。三陸の食をビジネスにつなげるなどさまざまなコーディネートを行なう「まきビズ」。

おもしろい地域プロジェクトをマルチで行なえば、身の丈に合った事業ができるし魅力も生み出せる。

川の文化と海の文化?

石巻での旅は、この地の来歴を思い起こさせる。河口港に堆積する砂、外洋からの津波・高波と闘いながらも、北上川舟運の拠点として、また戦後には水産加工の拠点として栄えさせた石巻の人々。

治水をこらし農業用水、工業用水、生活用水などが流域を潤すのが「川の文化」とすれば、舟運、港湾、市場、水産資源管理などは沿岸を潤す「海の文化」ともいえる。前者は広域定住の色が強く、後者はネットワーク的で移動の色が濃い。港という場はまさに海の文化の拠点で、高い水産加工技術をもっているなど、選ばれる価値をもっていなければ船は寄りつかない。今回伺った石巻の人々の考え方は、被災による断絶を抱えながらも移動を資源にする港の人々の文化を連綿と受け継いでいるように思えたのだ。

全国のボランティア支援者という大規模なネットワークと移動者の力を借りて回復を進め、「選ばれるまち」をつくり、定住を促進する。それは、船に選択される港のようなまちをつくっているのであって、何代も住み続ける定住者が「変わらぬまち」をつくっているのとは異なるのだろう。

海の文化vs川の文化。こう思い至ったとき、「沖縄と石巻が似ている」と話した若い店主たちの心の意味が、自分なりにわかった気がした。

海の文化・石巻の「選ばれるまちづくり」は、「変わらぬまち」の先にある人口減少社会の先端ケースとなるのかもしれない。

〈魅力づくりの教え〉

出る杭となる人々と外からの人々がフラットにつながると、新世代の魅力が生まれ移動が起きる。そのためには小さいけどおもしろいプロジェクトをマルチで進めることが重要。

(2015年7月26〜27日取材)