機関誌『水の文化』23号

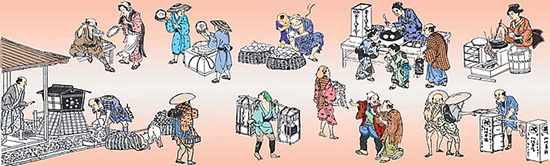

命の根幹を商う心意気 江戸の水売り

-

-

作家

山本 一力 (やまもと いちりき)さん -

1948年(昭和23)、高知県生まれ。都立世田谷工業高等学校電子科卒業。会社員を経て1997年(平成9)に「蒼龍」で第77回オール讀物新人賞を受賞。2002年(平成14)に『あかね空』で第126回直木賞を受賞。 著書は『道三堀のさくら』(角川書店、2005)、『背負い富士』(文藝春秋社、2006)、『かんじき飛脚』(新潮社、2005)『損料屋喜八郎始末控え』(文藝春秋社、2000)、他。

人の生業としての職業に惹かれる

誰でも、何らかの仕事をしなくては生きていかれない。仕事に向かう姿がその人物の人となりを浮かび上がらせるのは、日々の糧を得るため生業だからだろう。

無名の市井の人であれ、架空につくり上げた想像上の人であれ、私が登場人物の職業にこだわり、小説の根っこに職業を据えるのは、こういう理由からだ。仕事に精を出す姿を通して浮かんできた等身大の人物像を描き出すのが、私の性に合っているのである。

『道三堀のさくら』も、そんな物語の一つ。この物語では人間の持っている矜恃を書きたいと思った。人の命の根幹ともいえる「水」を商う水売りに焦点を当てて、その矜恃を浮かび上がらせる。現代の日本人がなくしてしまった何かを、あの時代の人たちは持っていたんじゃないか、その何かは江戸という大都市が支えてたんじゃないか、という私なりの疑問を探る思いもあった。

町の衛生管理も担った水売りの気概

水道橋にある東京都水道歴史館に行ったとき、模型の水道が大川(隅田川)の手前で途切れているのに気づいた。その先の住人は、どうやって水を手に入れているんだろう、深川あたりは低地帯だから井戸を掘っても塩水だろうし、という話を編集者としながら見ていたのだが、この編集者がフットワークの軽い人で資料をあたってくれ、「どうも、大変な水ビジネスがあったらしい」と意気込んでやってきた。そこで、がぜん興味が涌いてきた。調べてみると、分厚い歴史書でも、水売りについて書いてある箇所は3、4ページほどのボリュームしかない。私がこれほど興味を引かれたことでも、歴史家にとってはその程度の扱いなんだな、ということがわかってきた。

資料がないと困るけれど、逆に自由に想像を膨らませることができる。こういうところが物書きの醍醐味である。それで水売り自体の資料ではなく、周辺のことを調べていったのである。当時の江戸っ子の生き方を調べて、主人公の人柄が浮かび上がってくるような、深みのある設定にしたかった。

江戸時代には玉川上水や神田上水が引かれて、町に水道ができる。「水銀(みずぎん)」と呼ばれる水道料金もあった。一ヶ月の水銀は一六文から二十文程度、とものの本には書いてあり、意外と安いものであった。

しかし、これは水道が使える人が払う水銀で、水売りが運んでくる水を買う人たちは、もっと高い水銀を払っていたようである。

文献によって違うけれど、1荷(天秤棒の前後に下げる荷物を数える単位。桶は12個で1荷。樽は2個で1荷になるようにつくられていた)あたり、四十〜六十文から八十〜百文ぐらいだったようだ。水売りたちは水船という「ちょき船」(屋根が無く、舳先の尖った細い小型船)に毛が生えたぐらいの船に、粗末な水槽をつくり、そこに水を溜めていた。道三堀の堀口にかかる銭瓶橋(ぜにかめばし)のたもとには、神田上水の余水を吐き出す「吐き樋(はきとい)」が両岸にあって、それを水槽に汲んだのだ。一石橋(いっこくばし)のたもとからは、玉川上水の余水も出ていた。そうして汲み溜めた水を半荷入りの桶に入れ、天秤棒の前後に担いで運んでいくのである。

1荷が46kgというから、結構きつい肉体労働だ。それを雨の日も雪の日も、夏の暑い盛りにも一日も休まずに配達するのだ。銭を稼ぐという目的だけだったら、「1日ぐらい休んでも、暮らしには困らないから雨の日は休もう」と思ってしまっても仕方がないな、と思う。しかし、そんな行き当たりばったりな人間が水売りをしていたら、水を待ち望んでいる深川の人たちは生きていかれないだろう。

銭のためだけでないとすると、水売りが商いを休まないというモチベーションは何にあったのか。

きつい仕事が続けていかれる、自分の都合で勝手に休まない、こうしたやる気を水売りたちに与えていたのは、「人の役に立つ」ということだ。それが江戸っ子の心意気、男を売っていく矜恃の根っこにある大切な理由づけだったんだと。職種は違っても、この心意気は火消しにも通じるものだ。江戸の人たちは、厳しい毎日を生き抜いていくために、自分中心ではなく、このように人や社会との結びつきを大切にして生きていたはずだと思った。

例えば、水売りは単に水を売るだけではなく、水にかかわる町の健康管理全般を担っていた。水桶の蓋が開いていたら、虫が入ってボウフラがわいたり、ネズミの糞尿が混じったりする恐れがある。衛生的にも、非常に危険なことである。だから水桶の蓋が開いていたり中の水が濁っていたら、その水を捨てて新しく運んできた水を入れる、こうした水売りの描写を入れたのは、「この町は自分が守っている」という気概を示すためだ。これは水を扱う商いだからこそ持つことができる矜恃である。なぜなら、水は命を支える根幹なのだから。

重たい水桶を運ぶわけだから、そんなに広い範囲は回れないし、1日に運ぶ回数も限られてくる。だから古い水を捨てたからといって、その分売り上げが伸びるわけじゃあないのだ。そうすることで、かえって余分に運ばなくてはならなくなって身体が一層きつくなるかもしれない。それでも自分の職業に対する誇りがそうさせてしまうのだろう。

>個々の個が立つ江戸の町

じゃあ、このような矜恃を育んだ江戸とは、どんな町だったのか。私は、「係累を持たない人が生きていかれる文化があった町」が江戸だった、と言い表せると思う。それは諸国から多くの人を受け入れ、来たばかりの人でも生きていかれる、相互扶助の精神が生きていたことの証しである。

朝に百文貸して夕方に一文のせて返させる「百一文」という高利貸しの話があるが、あれはたとえ高利でも貸してくれる人がいるということの裏返しなんだ。日当で食べていかれる仕事があるから、朝借りた金に利子をつけて夕方返すことができる。つまり、江戸は都市として機能していたってことだ。

そんな中で、水売りの元締めは責任と株などの資本を持って、ご公儀に見守られながら仕事をしていた。命にかかわる水を商う仕事だから、個人資本やボテ振り(天秤棒を担いで売り歩く物売り)とは違って大きな責任が求められていたのは当然だろう。元締めは組を管理しながら、秩序を守って商っていたに違いない。

相手の器量を読む、というが、私は実際は相手の器量ではなく、自分自身を読むことだ、と思っている。誰かがしくじったときにそいつのせいにしないで、「自分の眼鏡違いだった」と思える男気を持った奴がどれぐらいいるかねえ。こんなことをストンと腑に落とすには、よっぽど成熟した文化の中で生きていないと無理だろうね。

こうしたことは史実に書き残されたり学術的に実証されたりしているわけじゃない。でも、あの社会の中で生きていくためにどうするかを考えれば、おのずと知れてくるんじゃないだろうか。江戸はお互いが寄り添って生きていながら、個々の個が立っている成熟した社会だったはずだ、と私は思う。人がちゃんと暮らしていくためには、自己完結しながら、他者を受け入れていくという、二律背反と思えるようなことが成り立つ社会があったはずなんだ。

薄い壁に隔てられただけの長屋暮らしで、隣の夫婦の大げんかが聞こえない訳がないじゃないか。それでも翌朝井戸端で、「夕べはごめんなさいね」と隣のおカミさんに気まずそうに謝られたら、「夕べは早く寝たから、ちっとも気づかなかった。なんかあったの?」とシラを切る。こんな芸当は、思いやりに満ちた「わきまえ」がなかったら、とてもできるもんじゃない。貧しいからこそ生まれてきた、一種の生活の知恵だろう。水売りに限らず、商売人は明け六つから暮れ六つまで、どんなに雨が降ろうが雪が降ろうが少々のことでは店を閉めないという「商いの志」を持っていた。大店だって金にものを言わせない「たしなみ」があったのだ。江戸という時代の町人文化は、こういう当たり前のことによって支えあってきたに違いない。その素晴らしい文化を現代人は受け継いでいるんだろうか、と憤ることの多い昨今である。

大店と武家に育まれた社会規範とは

文学賞にしたって、バブルのころは企業メセナブームに乗じて、たくさんつくられたものだ。しかし、今どれだけのものが残っているんだろうか。やるからには続けていく、そして続けていかれるやり方を考えるのが、始めた側の義務だろう。商売の心得は応分の儲けを得ることだから、儲からないことをやってはいけない。しかし、あくまでも応分。そして、儲かった分を何らかの形で社会還元していくという志が、本来のメセナの意味だと思う。

江戸時代の大店は、丁稚を預かる代わりに食事をさせ、着るものを与え、しつけから読み書き、算盤まで仕込むのが当たり前。仕事が終わってから勉強すれば明かりに使う油代もかかるけど、それが大店の責任、人材育成と思って、決してケチることはなかったはず。バブル崩壊とともに胡散霧消してしまった多くの文学賞との大きな違いが、ここにある。

江戸が成熟した社会規範を持つに至ったのは、武家と大店と町人という異なる三者のバランスのお陰ではないか。武家は無産階級で、決まった禄高をもらって暮らすので物価に左右されることがない。そのために町人文化が華やかになると逆に貧しくなって苦労するのだが、人の上に立つという誇りは失わない。「二本差しとして、卑しいことはやって生きてはいけない」という規範をしっかり持っていたからだ。だから、町人はお武家様を尊敬することができた。

大店はしっかりと商いをして、応分の儲けを得る。しかし、儲けを独り占めすることは世間様に恥ずかしいことという感覚は失わなかった。もちろん、商売人としての勘で、利益の独占は長い目で見たらいいことはないと、経験則からわかっていたからだろう。今がよければいい、という刹那的な考えは商いには向かないのだ。そしてその儲けの中で人材をちゃんと育てた。こういったことは学問で得た知識ではないけれど、町人の倫理観に大きな影響を与えていたはずだ。

町人の手間賃は物価に左右されるし、目先の儲けに惑わされることも多かったと思うけれど、武家と大店がしっかりすることで全体の社会規範は守られたから、町人が安心して暮らす基盤になったんじゃないだろうか。

毎日が平安であることへの感謝

価値観が多様化した、とよく言われるけれど、私は江戸時代のほうが今よりよっぽど豊かな価値観が息づいていたんじゃないかと思う。誰もが共感できる筋が一本きちんと通っていたから、安心して多様な価値観を持つことができたのだ。

責任を持って丁稚を育てる大店のように、家族は責任を持って子供を育てるのが当たり前。そこには大人であることを自覚した大人がいた。そんな社会で育った子供には、自然摂理に対しても敬いの心が備わってくる。「感謝して生きる」ということだって、そうした価値観の中で育まれていくんじゃないだろうか。

水売りが運ぶ水を、町人が安心して買えるのはなぜか? それは買う側の人間が、水売りを信頼することができるからだろう。信頼に応えてくれる人がいて、信じることができる自分がある。その双方がそろって、初めて日々を平安に送れるのだ。それは決して当たり前のことではない。水売りはそれがわかっていたからこそ、どんなときも欠かすことなく水を運んでいったに違いない。信頼してくれる、自分を待っていてくれる人たちを裏切ることなんて、真っ当に生きている人間にはできないからだ。

金があっても、モノがあっても、買えないものがある。便利になるほど、豊かになるほど、そんな状況は増えているんじゃないか。実際、命を支える大切な食べ物を偽装する事件だって、近年になって頻繁に起こっている。誇りを持って維持していくのは大変だけれど、いったん裏切ってしまったら、信頼関係はあっと言う間に壊れてしまう。

もちろん、江戸の大店の心意気を今も受け継ぐ企業だって健在だ。私はそういう企業のことを知ると、とても興味が涌いてきて、つい書きたくなってしまう。つまり、私の小説というのは、小説の形態を借りた私なりの主張ということかもしれない。

今の日本で失われてしまった、商い本来の姿を浮き彫りにしたい。私が江戸の水売りを通して描きたかったのは、江戸時代の庶民が持っていた、ごく当たり前の心意気。そして、それを象徴的に表すのが水売りの姿だったのである。

固有の名前を持つことは、人間として誇りを持って生きること。無名だけれど、そこには確かに主人公の龍太郎のような人間が生きていて、誰でもない、自分の内なる信頼に応えていたんじゃないか。そのことを、今我々は思い起こして生きていきたいものだ。

山本一力さん談。文責編集部