機関誌『水の文化』75号

[湖甦]

【逆水の田んぼ】

逆水灌漑が潤す「魚のゆりかご」

滋賀県の農業用水のうち琵琶湖由来の水は全体の4割強。なかでも琵琶湖総合開発事業で導入されたのが、揚水ポンプで琵琶湖の水を汲み上げて農地を潤す「逆水灌漑(ぎゃくすいかんがい)」だ。これによって稲作は効率化されたものの、湿田がかさ上げされて乾田となり、産卵期に琵琶湖から水田に上ってきていた魚たちは行き場を失った。途切れたつながりを取り戻すため、琵琶湖で興味深い取り組みが進んでいる。

野洲川揚水機場屋上から見た農地。この一帯は琵琶湖の水を用いている

琵琶湖の水を使った独特な灌漑技術

水は高きから低きに流れる。あたりまえの自然の摂理が、琵琶湖のほとりの農業を難しいものにしてきた。戦後に始まった整備が進むまで、湖と陸の境界ははっきりしていなかった。沿岸の多くは湿地で、そこに広がる農地は湿田だったという。

水田耕作に欠かせない水も、自由に使えたわけではない。琵琶湖に注ぎ込む河川や湧水からの供給には限界があった。目前の湖から水路(クリーク)を引けたが、湖や水路と水田はほぼ同じ高さだったので、自然流下はしない。足踏み水車やバーチカルポンプを使い、クリークから畦(あぜ)ごしに水を送り込んでいた。琵琶湖の渇水期にはクリークの水位が下がるので、そうした対処には手間がかかった。

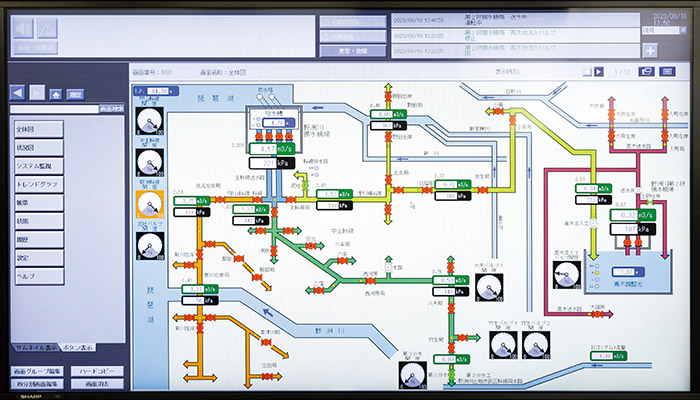

水に関する悪条件を解消するために導入された技術が、「逆水灌漑」だ。湖の沖に設置した取水塔から湖岸までを導水路でつなぎ、サイフォン技術を使って、内陸にある揚水機場に湖面と同じ水位になる水槽をつくる。そこから巨大なポンプで水を汲み上げ、パイプラインや貯水池などを使いながら、農地に水を行き渡らせる。排水は開水路を別に設けて行なう。水は湖から汲み上げ、湖に戻されるので、湖の水量への影響は小さい。琵琶湖沿岸では、こうした灌漑システムが数多く稼働している。

整備完了から35年 変わりゆく「意識」

琵琶湖東岸の野洲川(やすがわ)揚水機場を訪ねた。野洲川下流土地改良区事務局長の津田宗厳(むねよし)さんに、「屋上へ行きましょう」と誘われ、階段を登る。眼下に琵琶湖の景色が広がり、遠くに取水塔も見える。取水塔の下部から水を取り入れているが、沖にあるのはきれいな水の確保と併せて琵琶湖の水位変動の影響を避けるためだ。背後には整然と区画整理された農地が一望できた。野洲川や排水路の流れもわかる。

「水害の多かった野洲川を国が改修することになり、用水源の転換の必要が生じたのが、逆水灌漑導入のきっかけです。それに合わせ、圃場整備も進めることになり改良区が立ち上がりました」

野洲川下流土地改良区は1970年(昭和45)に設立された。野洲川改修は1979年(昭和54)に、圃場整備と灌漑排水施設の建造は9年後の1988年(昭和63)に完了した。湿田はかさ上げされて乾田化が進み、大型機械が使えるようになった。バルブをひねれば水田に水が入るようにもなった。野洲川下流地域の農業は生まれ変わった。

この地域が地元だという津田さんは、1965年(昭和40)生まれの58歳。事業により変わりゆく風景のなかで育ってきた。

「小さい頃、自分たちで琵琶湖まで行って泳いだりした記憶はないんです。野洲川が改修される前は、家の近くの伏流水がつくる小川や池で遊んでいました。大きくなり行動範囲が広がった頃には、琵琶湖の水質が悪くなっていて、泳ぐならプールでという感覚でした」

改良区の職員になったのは27歳のときだ。圃場整備が完了し、管理業務が中心となってから職責を果たしてきた世代である。ゆえに、改良区が誕生し、地域の農業が変貌する時代を直接体験したわけではないが、生産者の思惑や姿勢が変わってきているのは感じる。

「水は基本的に施設で集中管理できるのですが、集落ごとに当番を立ててもらいサポートをお願いしています。その当番の方の選出や集落内の意思疎通が、円滑に進まなくなってきているのです」

当番を「改良区の職員がやるべきではないか」と言われてしまうこともある。生産者の農地や施設への執着は変化しつつある。

導入から50年以上が経った設備もあり、漏水などのトラブルも増えてきた。大規模な修繕や更新が必要な箇所も出てきており、それに向け合意形成を進める業務が始まっているが、懸念もある。

「皆さん状況は違いますし、費用負担への考え方もそれぞれですから」

更新にかかる受益者負担については、所有者と耕作者の負担割合についても議論を重ね、調整していくつもりだ。

水田で生まれ育った琵琶湖の魚たち

曲がり角を迎えている野洲川下流域で、興味深い活動をしている生産者がいる。須原地区で農業を営む堀彰男(あやお)さんだ。近隣の農家と運営する地域団体「せせらぎの郷」で、滋賀県が呼びかける「魚のゆりかご水田プロジェクト」に参加する。

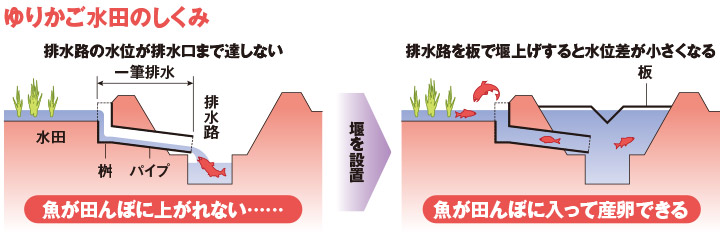

圃場整備以前、このあたりの水田にはクリークから、畦を越えて入ってきたニゴロブナなど、琵琶湖固有の魚たちが多く生息しており、産卵や稚魚の成育の場となっていた。水田が「ゆりかご」のような機能を果たしていたのだ。そんな琵琶湖の豊かな生態系の維持に水田が寄与していた過去に学び、再現しようというのがプロジェクトの趣旨だ。

圃場整備によるかさ上げにより、水路(排水路)は水田よりもかなり低いところを流れるように変わっていたので、そのままでは魚が水田に入ることはできない。そこで、産卵期にあたる4月頃に排水路に板を立てて水を止め水位を上げ、水田との水位差を埋める「堰上げ式水田魚道」をつくり、魚が水田に入れるようにした。

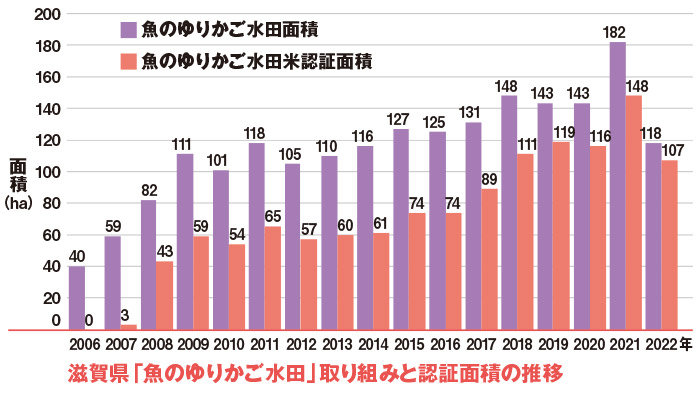

産卵後、稚魚が一定の大きさに育った頃に、今度は水田から排水路への魚の流下を手助けし、6月には板を外して湖への移動を促す。そうやって、魚と共生する水田をつくり出していくのである。なお、こうした取り組みのもとで生産された米に対し、滋賀県は「魚のゆりかご水田米」として認証を与えブランド化を図り、サポートする。

やりがいと実利もたらす「ゆりかご水田」

「せせらぎの郷」は、環境に配慮した農業に取り組むことを目指し結成された。数年の準備期間を経て正式な設立は2007年(平成19)。「ゆりかご水田」が目指すものに近かったことから、設立の翌年よりプロジェクトに参加した。

せっかく乾田にした区画に多量の水を入れると聞き、昔に戻すようなことだと抵抗を覚える人もいたそうだが、堀さんは比較的スムーズに受け入れられたと言う。

「昔は、道があったのは集落の周りだけで、水田まではクリークに浮かべた田舟で向かっていたんです。遠い水田だと1~2時間かかりましたよ。大雨のとき、魚たちは勝手に田舟にも入ってきました。よく釣れるので、子どもの頃は毎日のように釣りに行ったものです。あの頃の環境に価値があるという話を聞いて、そんな思い出がよみがえってきたんですよ」

湖から水田にたくさんの魚がやってくるようになると、地域の人々を招き「田植え体験」や「生きもの観察」といった行事を開催するようになった。2009年(平成21)からは、設立当初から目指していたオーナー制度を導入。魚が健やかに育つ水田で実ったお米を食べたいという人たちとの契約のもと、米づくりを行なうようにもなった。

「米価が上がらなくなった時代に、自分たちの米に価値を認めてくれる方々とつながれるのはありがたい」と堀さん。オーナー制度以外にも、自らの販路を使った販売も広げているが、「食べる人の顔が見えていると気持ちも違ってくる」と言う。

「ゆりかご水田」は、やりがいと実利の両方を生産者に与えている。

「でも、手がかかりますからね。担い手不足で農業は大規模化、効率化に向かって進んでいますが、そういう農業で『ゆりかご水田』のようなものをやる難しさはありますよね。どうなっていくのか……」

失われた古き良きものの価値に、光を当て直す「ゆりかご水田」。その成果には、農法の考案はもちろん、基盤整備事業やインターネットなどを通じた人と人のつながりなども役割を果たしている。

現代の価値観や技術力のもとでこそ輝ける古き良きもの。琵琶湖には、日本には、そういうものがまだまだたくさん眠っているのだろう。

(2023年8月18日取材)