里川文化塾

第6回里川文化塾 龍と亀 ガイダンス

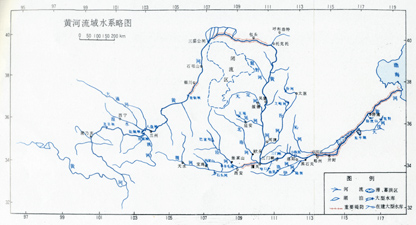

昔の中国では〈水〉は川のことを指しました。中でも〈河〉は黄河のこと。中国の興りも、世界各地で見られる洪水伝説に求めることができ、中心的な登場人物である鯀(こん)と禹(う)の親子は、実は亀を信仰する部族と龍を信仰する部族の対立と勢力移譲だという説もあるそうです。中華文明の生みの親、黄河についての概論です。

蜂屋邦夫さんのガイダンス

水といえば川

少し本論から外れているかもしれませんが、〈中国人の水意識〉を総論としてお話します。

古い時代の中国では、水には〈カワ〉という意味がありました。というよりも、歴史書に出てくる水は、ほとんど〈カワ〉を表わしていると言っても過言ではありません。黄河は河水、長江は江水、渭河は渭水(いすい)、淮河は淮水(わいすい)などと呼ばれたことが、それを表わしています。

中国における治水-鯀と禹の登場

川と人のかかわりは、〈治水〉〈利水〉〈親水〉の三つに分けられます。それを順を追ってお話していきます。

中国という国も、世界各地に見られるように洪水伝説で始まりました。聖天子とされる堯(ぎょう)の時代、大洪水がありました。神話時代の話ですから特定はできませんが、敢えて年代特定するとすれば今から4500年ほど前のことです。

堯は諸侯の一人である鯀(こん)に治水を命じました。鯀という字を見ると、魚偏ですから何だか水に関係がある人ということがわかります。儒教の経典である『尚書』(のちに『書経』とも呼ばれます)の中の「堯典」には、「鯀の治水は9年経っても成果が上がらなかった」と書かれ、「鯀は五行(ごぎょう)を乱したので、その罪によって殺された」とあります。

五行というのは木火土金水(もっかどごんすい)の五つの要素あるいは原理を指します。これは五つの要素・原理でもって、世界のありとあらゆる現象を説明する理論です。〈五行始生の順〉という順序に並べますと水火木金土となり、水が一番目にきます。数字に当てはめますと1に相当します。順に5までが当てはまり、6でまた水に戻ってきます。ですから、水というのは1と6の性質を持っている、ということになります。また、水は「潤し下る」という性質を持っています。

ところが鯀は、その水の「潤し下る」という性質を無視して、洪水を塞いでしまった、つまり埋めてしまいました。ですから五行を乱した、とされたのです。

中国の戦国時代の書物である『山海経(せんがいきょう)』の中の「海内経(かいだいきょう)」には、「鯀は堯帝の息壌(そくじょう)を盗んで塞ぎ、誅された(殺された)」とあります。息壌というのは取っても取っても減らない土のことです。このときに、死んだ鯀の腹から生まれたのが禹です。ですから禹は鯀の息子とされています。

『山海経』は、よく意味がわからない書物ですから、郭璞(かく はく)という人が注をつけました。郭璞は東晋時代、4世紀の人です。郭璞の注によると「鯀は殺されても3年間腐らなかった」とあります。いつまでもそのままでは困りますから、呉の名刀で切ったところ、鯀は黄龍に変化した、という記述があります。禹は鯀から生まれたのですから、禹は黄龍の子、と考えることもできます。

さまざまな書物を読みますと、鯀は亀に関係があるようで、どうも亀を信仰する部族の長であったと思われます。ところが、それが黄龍に変化したというのですから、龍を信仰する部族にやっつけられてしまったのではないか、と考えられます。つまり、この神話には、亀信仰部族から龍信仰部族に勢力が交替したという事実が反映されているのではないか、という解釈もできるわけです。

ともあれ、堯は舜に天子の位を譲り、禹は洪水を治めたのち、舜から位を譲られて天子になっています。

治水事業では、禹は13年間も一所懸命に働き、自ら泥の中に入って土を浚い石をどけて労働したので、脛の毛がすべて抜けてしまった、という伝説ができました。13年経って、禹は洪水を治めることに成功したのです。

のちの時代、『孟子』「滕文公(とうぶんこう)・上」には、禹の功績が書かれています。「河(黄河のこと)を疎通させ」「溜まった水を排水し」「水路を開削し」「浚渫した」と、理にかなった治水活動を行なった様子が書かれています。禹が行なったこれらの治水の方式は〈疏(そ)方式〉と呼ばれます。一方、鯀の治水の方式は〈湮(いん)方式〉といわれます。湮というのは、埋めるという意味です。

もちろん、鯀と禹の治水伝説の解釈には諸説あって、そんなに簡単にはいかないのですが、今はおおざっぱに申し上げているとご理解ください。

治水といえば黄河

治水の治という字は、政治の治でもあります。サンズイに旁(つくり)が台になっています。台は「イ」というような発音です。口の上に片仮名のムのような記号が書いてありますけれど、口から気が滑らかに出るというような意味を表わす字のようです。立心偏をつければ気持ちがノビノビとする、喜ぶ、というような意味になり、サンズイがつくと、溜まっている水がすーっと流れる、というような意味を表わします。ですから治水の治というのは、元来、〈疏方式〉に合った言葉です。

中国にはたくさんの川がありますが、治水といえば、何と言っても代表的には黄河です。黄河は、ものすごく氾濫を繰り返した川で、有史以来、1930年代初頭までに、1575回の洪水記録があります。3年に2度の頻度で起こっています。河道も26回も大きく変化しています。

黄河の濁り

黄河の地図を見ますと、お椀を伏せたような形に河道の向きが屈曲した所があります。青海省や甘粛省を流れてきた黄河が内モンゴルまで北上し、次にオルドス高原を囲むように東行して、陝西省と山西省の境を南下していきます。そして秦嶺(しんれい)山脈の東端にぶつかって、再び東に流れます。その辺りは古代中国の中心地で、洛陽や鄭州、開封などがあります。開封あたりから大平原に出て、北東に流れて渤海に注ぎます。

オルドス高原

大部分が海抜1500m前後の高原、南側は黄土高原に続く。農業や牧畜が行なわれているが、砂漠化や土壌流失が激しい。年降水量は200〜500mmほどだが、7〜9月に集中して降るため、洪水や激しい土壌流失が起こる。

黄土高原

黄河の上・中流域に広がる。黄土とは、砂より小さいシルト状の土壌のこと。数千年間に起こった戦乱、森林伐採、過剰な開墾・放牧などによって植生が破壊されて砂漠化した地帯から、長年にわたって砂塵が風に巻き上げられ、降り積もった結果、分厚い黄土の層ができた。陝西省北部では厚さ150m、最も厚い部分では200mにもなる黄土が堆積している。

黄河は大変土砂の流入が多い川で、日本の川からは想像できないほど濁っています。開封あたりでいきなり平野に出ますから、流れが緩やかになって川幅が広がるとともに、運んできた土砂が堆積し、天井川になります。それで、非常に氾濫しやすくなるのです。

黄河は非常に濁った川である、というのは一般的なイメージですが、大昔からそうであったかというと、必ずしもそうは言えません。現在の黄土高原に当たる所は、大昔には森林も草原もあって、気候も温暖であったらしいのです。ですから、黄土が黄河に流れ込むことも多くはなく、水も澄んでいたのではないか、と思っています。

例えば『詩經』魏風(魏地方‐山西省南部‐の民謡のようなもの)の「伐檀(ばったん)」という詩には「河水清くして且(か)つ漣(さざなみ)たつ」と謳われています。

また、『春秋左氏伝』には、紀元前636年(僖公〈きこう〉24)に晋の重耳(ちょう じ)という人が、叔父である狐偃(こ えん)に対して、「晋に帰って諸侯の位に就いても、今までと同じようにあなたを遇します」と誓うのですが、そのときに黄河を前にして「白水の如き有り」と言った、と書かれています。「有如」というのは誓いの時の決まり文句で、白水に誓ってあなたを裏切りません、という意味です。白はホワイトではなく透明の意味ですから、白水というのは澄んだ川のイメージだと思います。

ところが『春秋左氏伝』の紀元前565年(襄公〈じょうこう〉8)になると、「河の清むを俟(ま)たば、人寿は幾何(いくばく)ぞ」という言葉が出てきます。これが黄河が濁河である、と言った最初の文言と理解されます。意味は「黄河が澄むのを待っていては、命が幾つあっても足りない」というようなことです。

「伐檀」詩の成立年代は特定されていません。もし襄公8年よりも後の時代だとしたら、昔は澄んでいた黄河が後に濁ってしまった、という仮説は成立しないのですが、今はそういう細かい検証は抜きにして、単純に「黄河は時代とともに、だんだん汚れてきたのだ」と考えておきたいと思います。

黄河という名称は、前漢の初めのころにはできていたようです。

黄河は代表的な暴れ川でしたが、しかし、いつも暴れ川だったわけではなく、比較的安定していた時期と暴れ川だった時期が繰り返されてきました。

殷・周〜秦‥安定期

前漢〜後漢初期‥不安定期

後漢〜唐後半‥安定期

唐代後半以降‥不安定期

黄河の支流、渭水と涇(けい)水

お椀を伏せたような黄河の南の部分に、黄河の支流である渭水が流れています。渭水の流域には現在の西安があります。そのあたりには、西周の鎬京、戦国を統一した秦の咸陽、前漢や唐の長安など、多くの王朝の都が栄えました。つまり、渭水流域には古くから文明が発達していました。

その渭水に向かって、北西から黄土高原を横切って流れ込む川に涇水があります。渭水と涇水という二つの川の関係について、『詩經』の★【北+邑】風(はいふう)「谷風(こくふう)」の詩に、「涇以渭濁、湜湜(しょくしょく)其沚」とあります(紀元前8〜紀元前5世紀ころ)。普通に読めば、その意味は「涇水は渭水によって濁る。その沚(なぎさ)は非常に澄んでいる」となります。ところが逆に詠まれた時代もあるのです。それは渭水と涇水の実際の情況を反映していました。春秋時代には涇清渭濁でしたが、戦国から西晋にかけては涇水のほうが濁っていました。南北朝時代には涇清渭濁、南北朝の末から隋唐では涇濁渭清、宋以降は涇清渭濁です。

涇水流域が遊牧民の勢力範囲であれば草原になりますから、水は澄みます。しかし農耕民族が台頭してくれば開墾が進み、土壌が浸食されて涇水に土砂が流入し、濁るわけです。それに対して渭水流域は早くから開発が進みましたから、相対的に涇水に対して濁っていたり澄んでいたりしたわけです。

黄河の南には、ほぼ並行して淮河(わいが)が流れています。河道が変わって開封あたりから南流した時期には、黄河が淮河に流れ込んだ、という時代もあります。

黄河にはたくさんの問題がありますが、最近は黄河が断流することが問題になっています。これは洪水どころか、黄河の水が海まで届かないという現象です。断流は1972年に初めて観測されましたが、それがだんだん増えてきて、1993年には13回、226日にわたって断流しました。700kmの区間、先程言いました開封の辺りまで干上がってしまいました。これは大変な問題だということで対策がとられ、21世紀に入ってからは、やや持ち直しているようです。

中国における親水意識

人が川を生活圏に取り入れたときから、親水の感情は生じていたのだと思います。しかし、文献上のこととして初めに見られるのは、儒家や道家などの親水観です。

『論語』「子罕(しかん)」には、「逝くものはかくの如きか、昼夜をおかず」とあります。これは日本人の感覚から言えば、鴨長明『方丈記』冒頭の表現のように、川の流れと無常観が融合したものとして理解されます。東晋の孫綽(そんしゃく)も、同じように解釈しました。

しかし南宋の朱子は、休みなく水が流れることから、たゆまず活動する力強さを読みとり、元気が充ち満ちてくるような方向で解釈をしています。実は孔子の意図もそのようなもので、本来は努力を評価するものでした。日本人のような無常観というものではないようです。ですから孫綽の解釈は中国においては少し変わっているということになります。なぜ孫綽がこんなことを感じたかというと、その時代には中国人の間で仏教の理解が深まり、孫綽自身も仏教を信じて無常感を持っていたからだと思われます。

道家の親水思想について言えば、『老子』第8章には「上善は水の若(ごと)し。水は万物を利して争わず、衆人の悪むところに処る。ゆえに道に幾(ちか)し」とあります。水は、謙虚で人と争わないことを象徴したものとなっています。

また『荘子』「徳充符」には「明鏡止水」という言葉が出てきます。これも水と人の心のあり方とを結びつけたものです。これは悟りの境地を表わす言葉として仏教にも取りいれられました。

親水思想を具体的に表わした例としては、353年(東晋の永和9年)紹興(会稽)にある蘭亭で行なわれた曲水の宴が有名です。王羲之や孫綽などの名門貴族が集まって、水の流れに盃を浮かべ、盃が自分の所にくるまでに詩を詠む、という遊びです。老荘思想に拠りながら、自らの感懐を水の流れに同調させ、美的世界に凝縮させています。

駆け足でしたが、治水・利水・親水のうち治水と親水についてお話しして、〈中国人の水意識〉の概論とさせていただきます。

島谷幸宏さんのガイダンス

禹(龍)に代表される〈疏の技術〉は、鯀(亀)に代表される盛り上げたり塞いだりすることで〈リスクと恵みを分ける技術〉を駆逐していったのではないか、という仮説とリンクさせながら、島谷さんは日本の治水技術の歴史を概説。併せて、戦国時代に河川技術が劇的に進展した理由を、明からの技術伝播に求めようと試みています。

龍と大蛇(おろち)

今まで亀についてあまり考えたことはなかったのですが、これを機会にいろいろ考えてみました。そうやって意識すると、周りに亀がいっぱいいることがわかってきました。

では、まず龍とは何か。龍はやはり、八雲立つ、です。

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに

八重垣つくる その八重垣を

とは、出雲の国に降った須佐之男命(すさのおのみこと)が、八俣の大蛇(おろち)から櫛名田比売(くしなだひめ)を救って妻に迎え、須賀の地に新婚の宮を建てたときに詠んだという歌です。古事記と日本書紀の両方に掲載され、古くから短歌の起源と信じられてきました。

霧が川沿いに上っていく様子は、まるで龍のようで、川の専門家の目で見ると雨の象徴そのものに見えます。

一方、日本には龍だけでなく大蛇(おろち)がいます。大蛇とは、多分地面が下りてくること(降ろす地)。つまり土石流だろうと思っています。ですから蛇と龍は、意味合いがだいぶ違うのではないでしょうか。

熊本の緑川という川で、土石流が通った跡を見ましたが、木の下のほうだけ皮が全部剝けてしまっていて、本当に蛇が通ったように見えました。ですから、そういう所を〈蛇抜け じゃぬけ〉とも呼びます。

ちなみに兵庫県立大学の岡田真美子先生は、龍は上る、大蛇は下りる、と言っています。今お話ししたことも岡田先生の考え方に基づいています。

亀とはなにか?

では、亀ってなんだろう? 考えてみました。亀は盛り上がったものです。蜂屋先生のお話にも出てきましたが、亀は塞ぐものです。水に生息していて、長生き。治水においては、どうも丸みと高まりが非常に重要で、そういう形状を利用して水をコントロールするものです。ですから、禹の行なった〈疏方式:水を速やかに流す方式〉とはちょっと違うんです。

実はかつては〈亀技術〉はいろいろあったのですが、最近、なくなってきました。水を分けて、エネルギーを削ぐ、水に抵抗するという機能をします。ですから、スムーズに水を流すような技術ではなくて、抵抗する技術です。

抵抗しながらリスクと恵みを分ける技術。

亀という題を与えられたお蔭で、なんでも亀に見えるようになりました。川の中に大きな石があると、「あっ、亀だ」と。こうして見ると、技術として〈亀技術〉は重要なんだ、ということがおぼろげながらわかってきましたが、近代河川技術というのは、どうも〈疏の技術〉ですね。それが重視される中で、〈亀技術〉はなくなっていきました。

日本の河川技術の変遷

日本の河川技術の変遷を話すのには、すごく時間がかかりますが、簡単に話します。縄文時代にも河川技術はあったとは思いますが、ごく簡単なものに留まっていたと思います。しかし弥生時代に入って、稲作が導入されるとともに河川をうまく処理して水を取らないと仕方がない状況になったんです。

日本では板付遺跡(いたづけいせき)や登呂遺跡が発掘されていますが、このときから既に取水用の堰がつくられていますから、蜂屋先生のお話のように中国からの技術が稲作とともに入ってきて、初期段階から相当な河川技術が行なわれていたと考えられます。

板付遺跡

福岡市博多区板付にある縄文時代晩期から弥生時代後期の遺跡。菜畑遺跡(佐賀県唐津市)とともに日本最古の水稲耕作跡で、江辻遺跡(福岡県粕屋町)に次いで、日本最初期の環濠集落跡。

3世紀になると、盛り土の技術が進んで、相当大きな溜め池や古墳がつくられるようになります。奈良に行くと天皇陵の周りには堀が張り巡らされていて、全部溜め池として利用されていますから、地元の土地改良区が管理しています。古墳の技術と溜め池の技術は、かなり関係が深いのです。

東京工業大学の桑子敏雄先生によると、当時は狭い田んぼや長い田んぼが良田で、古事記とか日本書紀とかを見ていると、天照大神と弟の須佐之男命が良田を巡って争っていることが書かれています。天照大神が良田を独占してしまうんですね。狭い田んぼや長い田んぼは水が管理しやすいから、良田なのです。狭田はさなだと読みますが、いわゆる真田、本当の田んぼなのですね。

大きな集落で力のある地域では川から水を引くことができたでしょうが、そうでない所は自然の湧き水に頼るなど、水が得やすい所、水が管理しやすい所から稲作が始まっただろう、と思われます。

弥生時代のあと、養老律令(718年)には「大河の水流に近い堤防は国司・郡司をして巡視し、修築を要するものがあれば秋の収穫の後に施工し、かつその土功の大小を考慮して近くより遠くに及ぼし、大破の場合にあっては時季の如何にかかわらずただちに修築を行え」「堤防の内外、堤防上に楡、柳、雑木を植えて堤堰用にあてよ」とありますから、この時点で既に相当な河川技術が実施されていたことがわかります。

河川を直角に曲げたり、かなり大掛かりなことが行なわれていたようです。そのときの技術については『日本土木史』に書いてあります。のちほど蜂屋先生が見せてくださるスライドにもありますが、中国でも日本でも水制工などは似たようなものが長らく使われてきたことがわかります。こう見ると「河川技術というのは、あんまり変わらんなあ」と思います。

平野に進出することができるようになるのは、時代がグッと下がって、戦国時代から近世になってから。それは近世河川技術が進んで、大河川のコントロールが可能になったからです。

それ以前には、小河川をちょっとコントロールして、湧き水や地形をうまく利用して田んぼがつくられていました。この写真(写真2)は、中世の荘園の姿を残すといわれる大分・豊後高田の田染荘(たしぶのしょう)です。今度、文化庁の文化的景観に指定されました。なだらかな傾斜を持つ扇状地で、中世まではこうした緩傾斜面が重要な価値を持ちました。

戦国時代の劇的な進展

ところが戦国時代になって、河川技術は劇的な進展を見せました。なぜ、そんなことが実現したのだろう、ということを今日は考えていかなくてはいけないですね。

みなさんもご存知だと思いますが、戦国時代の有名な治水家に武田信玄がいます。大きな岩に水をぶつけ、水と土砂をコントロールする。これはまさに〈亀技術〉です。どんどん水を流すんじゃなくて、1回大きなものにドンとぶつけてエネルギーを削ぐ治水術です。

加藤清正と成富兵庫(なりどみひょうご)と武田信玄の三人が、戦国時代の治水の達人だといわれています。この人たちが行なったのは、中国の明の技術と非常に似ています。河川工学者の山本晃一さんが、「明の技術が入ってきたのではないか?」と言うことを本に書いています。どうしてそのように考えるようになったのかを山本さんに聞いてみました。「どこかに、書いたものがありますか?」とうかがうと、「そんなものはないが、いきなりあんな技術を偶然に思いつくと思うか」と言われました。私もそう思いますし、ああいう大家が言うんだから、私も明の技術の影響受けているのだろうと思います。

加藤清正は、明と直接闘っていますし、大内氏は日明貿易をずっと行なっていましたから、その間にいろいろな書物が明から入ってきたり、明から技術者が来たりということがあったのだろうと思います。

加藤清正は朝鮮半島のかなり奥まで入っていまして、彼は人心を掌握するのに長けていましたから、闘いながらも明の技術者と交流し技術を学んでいったのではないかと思います。

戦国時代の劇的な治水技術の進歩は、江戸時代の大躍進につながっていきます。しかし、なぜ、戦国時代にこれほど劇的に治水技術が進歩したのか、ということは、現在、日本の治水技術の謎となっています。

近代河川技術と河川法

明治維新になって、近代河川技術が入ってきます。当初は治水というより、舟運が中心。利水ですね。筑後川につくられたデ・レーケ堤防は、川の真ん中に仕切りをつくることで水流に渦を巻かせ、土砂の堆積を防ぎ、舟運への効用を増す効果がありました。このように西洋の、特にオランダを中心とした近代技術を取り入れることが明治初期に始まっていきます。

最初は舟運から着手されたんですが、明治の中期以降、大水害が頻発したことから、1896年(明治29)に河川法が導入されました。そこから治水中心の河川管理へと変わり、それで水系一貫の思想による管理がされるようになります。

これは、河川堤防の安全度を上流から下流まで同じにする、ということの始まりでもあります。外国では周辺の土地利用によって安全度は変えており、こんなことは、今でも日本しかやっていないことです。

とにかく早く流すことが善しとされました。これはつまり、〈疏の技術〉ですね。ぶつけてエネルギーを削ぎ、リスクと恵みを分散していた〈亀技術〉から、〈疏の技術〉への大きな転換が行なわれたのです。

例えば、北海道の石狩川は石狩平野の中を大きく蛇行しながら流れていましたが、ショートカットされ直線河道となりました。この写真(写真3)は、〈疏の技術〉への転換を象徴的に物語っています。石狩川の河川事務所初代所長は岡崎文吉という人ですが、当時の内務技監だった沖野忠雄と意見が対立して論争があったのではないか、と私は思っています。岡崎文吉は河川の自然主義といって、なるべく川の蛇行を残す石狩川改修方式を提案し〈疏の技術〉の沖野とぶつかりました。岡崎は論争に負けて、結果、日本の河川技術は現在見られるようなものに変わっていきました。

今、環境の時代となり岡崎文吉が再評価されています。もしも、岡崎の意見が通っていたら、石狩平野の米の収穫高は少し少なくなっていたかもしれないけれど、絶滅してしまったチョウザメがたくさんいてキャビアが捕れる川だったのになあ、と残念に思うこともあります。

岡崎文吉は、川の護岸に、連節ブロックといってコンクリートに穴を開けて連結したものを使いました。柔軟で河川の変動に追随し、ヤナギなどの樹木も生えることができるために環境にも優しい技術です。これは日本ではあまり評価されなかったのですが、アメリカ・ミシシッピ川に採用され、現在でも用いられており、海外で高く評価されていますし、北海道ではいまだに岡崎の開発した連節ブロックが基本技術として使われています。

河川法が改正(1964年) 治水から利水へ

その後、1964年(昭和39)に河川法が改正されまして、治水から治水・利水へと転換が図られました。経済成長に歩調を合わせ、ダムをどんどんつくっていって、新しい水を生み出す。新しい河川法以前にも、河水統制事業などが行なわれて新しい水を生み出す方策が模索されましたが、日本は2500年前から稲作のために水を開発してきましたので、水を利用する権利は基本的に農業者がすべて持っていて、新たに水を使おうとしても水がないんですね。都市にどんどん人が集積していって人口が増えたときに、ダムをつくって洪水になる水を溜めて、新たな水資源を生み出すという方式が取られるようになりました。水利権の概念が確立していくのは、1964年(昭和39)のこの新しい河川法がきっかけです。

農業者が持っていた水利権は、慣行水利権になり、当初は実際の水利権は与えられませんでした。みなし水利権です。

現在、私たちは小水力発電を進めようとしていますが、よく「水利権がネックになる」というように言われます。水利権というのは、稲作の開始から徐々に水が開発された結果としてあるもので、地域の中の合意の結果としての権利です。それだけ地域に根ざした存在ですから、新たに水利権を取るのは至難の業です。逆に考えると水利権によって地元の権利が守られているともいえるわけです。

次に1997年(平成9)の河川法改正では、環境という概念が加えられました。

明治29年、昭和39年、平成9年、と9がつく年に河川法が改正されている。しかも元号が変わらないと改正されません。次はいつになるのでしょうか。次の9がつく年には、真の住民参加の新しい川づくりの法律がつくられることを祈っています、と前回の1997年(平成9)のときの河川局長であった竹村さんが言っておられました。

環境に配慮した川づくり

最近では東日本大震災のように激烈な災害が起きたあとの災害復旧にも、環境に配慮した川づくりが行なわれるようになりました。

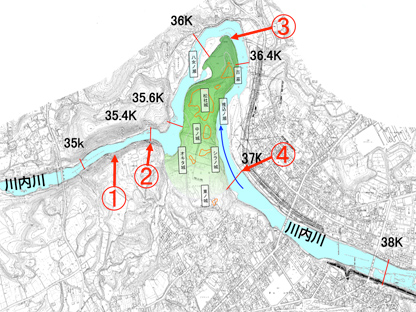

これ(写真4、5)は、鹿児島県の薩摩川内(さつませんだい)市で起こった災害です。市内全域が水没し、約500軒の家がすべて水に浸かりました。

実はこれは大きな社会問題になりました。普通の人はダムができたら治水上は安全になった、と思いますね。ところが、ここには上流にダムがあるのに、直下流で2度も大きな水害が起きてしまったんです。

国土交通省では川内川の災害復旧計画で、この虎居地区の河川を掘削して一部ショートカットすることで、川の水を早く流そうと計画したのですが、地元の人は不信感を持っていて、納得しませんでした。大きな水害の後には〈多自然川づくりアドバイザー〉が派遣され、環境への配慮をしながら復旧することになっています。川内川の激特事業では私がアドバイザーとして派遣され、虎居地区では十分に環境に配慮した工事をするようにアドバイスをしました。その後いろいろな経緯があり、九州大学で模型実験を行なって合意形成をしよう、ということになりました。

実験のケースを決めるためのワークショップにはものすごく大勢の人が集まってくれました。しかし、私は国土交通省にいた経緯がありますので「先生もグルじゃないか」と最初は疑われていたのではないかと思います。そのワークショップは最初はピリピリとして、すごく雰囲気が悪かったのですが、徐々に信頼されるようになってきます。

この工事は上流に名勝、曾木の滝を迂回するもう一本の分水路を掘削しないといけない所があって、大きな石がたくさん出ます。その石を再利用しましたので、立派な石を下流の護岸に使うことができました。

ある程度の水量までは、既存の河道を流し、増水したら分水路を越流してショートカットするようになっています。私が言いたいのは、この越流堤が亀ではないか、ということです。ある一定の流量まではこの越流堤で水をとどめ、本流に流します。本流に水を流すことによって、本流の生き物の生息を保証するという環境の機能を持っています。治水上、越流堤は滑らかに仕上げないといけない、ということできれいに磨いてあります、亀の甲羅のようにツルツルになっています。

盛り上がった、ものすごく巨大な構造物ですが、これによって水を分けています。巨大な亀のような構造物ですね。

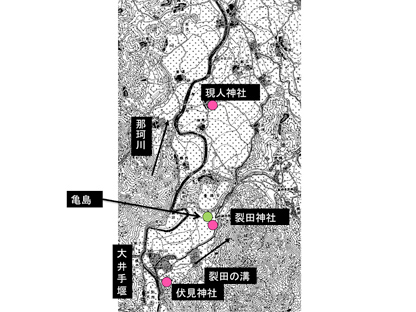

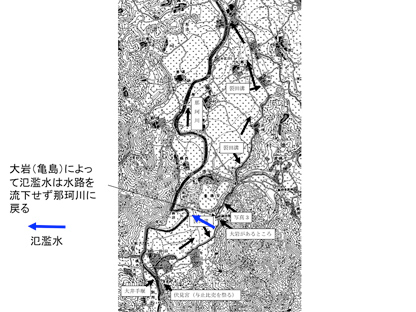

日本最古の用水路 裂田の溝(さくたのうなで)

日本最古の用水路である裂田の溝を紹介します。神功(じんぐう)皇后が掘らせたといわれ、日本書紀にも出てきます。あまりに古いので、遺跡にもなっていません。阿蘇の溶岩流の地質を掘ってつくられています。

裂田の溝

『日本書紀』巻第9の『神功紀』によれば、新羅出兵の際に勝利を祈るため神田開発を行ない、儺河(現在の那珂川)から取水するために掘らせた水路が裂田の溝とされている。迩驚岡(とどろきのおか)まで掘り進んだ所で、大盤石(おおいわ)が行く手を塞いだので、武内宿禰(たけしうちのすくね)に命じて神祇を祀り祈らせたところ、大盤石に雷が落ちて石が裂けて用水路が通じたという。

ここにも亀がいたんです。地元の人に聞くと、大水が出たときはこの亀島にぶつかって、洪水が本流に戻るそうです。やはり盛り上がっていて、洪水がきたら踏ん張って頑張る。まさに亀です。

ところが悲しいことに農業環境整備の名の下に、改変されてしまいました。工事のときに裂けた大岩も出てきました。しかし、亀島はもうありません。知らないということは恐ろしいもので、どこかにやってしまったのでしょう。いつか復元できればいいなと考えています。

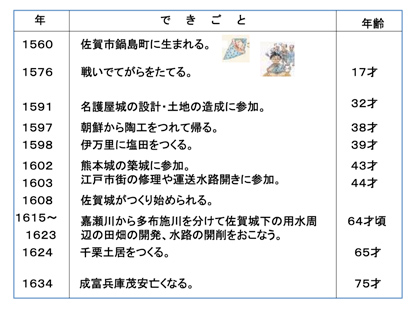

戦国時代の治水家 成富兵庫茂安

佐賀に成富兵庫茂安(なりどみ ひょうご しげやす)という、戦国時代の武将がいました。ものすごく強い武将でしたが、1600年ごろから「平和になったのだから闘いをやめて良い国をつくろう」と国土づくりに力を注ぎます。

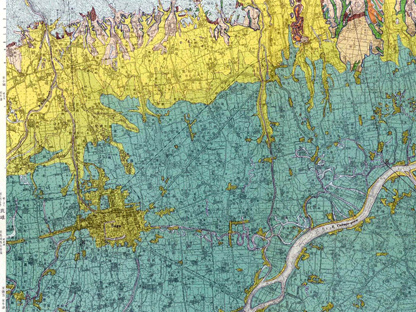

成富兵庫は佐賀藩内のすべての河川を改修していきますが、そのときの発想は今のように速く流すのではなく、分散させながらいろいろな所に水を溜めていくような治水技術です。

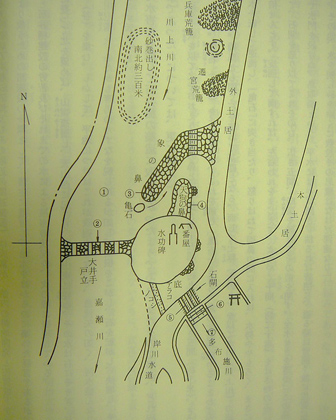

彼がつくった施設の一つに石井樋(いしいび)というものがあります。洪水のときには本流に水を流し、平常時には佐賀に水を流す。その分けるための施設が石井樋です。リスクと恵みを分けるための道具です。

佐賀は低地に島のように存在する砂州です。そこに水を運ぶ川は多布施川といいます。名前が素晴らしいですね。たくさんのお布施でつくられた川なんです。住民参加の川づくりです。

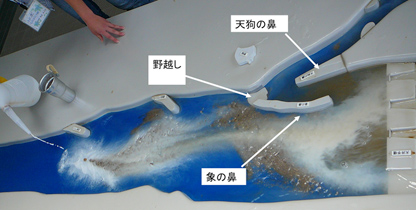

ここにも実は亀石があるんです。この石は江戸時代の文書を読むと、水と土を分けるための石である、と書いてあります。川底に置いてあって、土砂が流れに入ることを防ぐための構造物です。石井樋ができたのは1600年ごろなんですが、文書が書かれた1800年ごろには、既に「今の人はその働きがわからなくて、亀石は底に埋まってしまっている」と書かれています。

私は国土交通省の武雄河川事務所長のときに、この石井樋の復元事業にかかわりました。洪水のときと普段のときとでは、水の流れ方も違っています。なぜならば、洪水のときは水が濁りますからきれいな上水だけ取って、流したいんです。象の鼻、天狗の鼻にはそのような働きがあります。ところが、当時の私は亀の重要性がわからなかったので、復元できませんでした。今日の里川文化塾で亀の大切さがわかったから、復元しなかったことが残念でなりません。