里川文化塾

第12回里川文化塾 演習林で学ぶ〈森と水〉

森が「緑のダム」と呼ばれるのは、水を育む働きがあるからです。飲み水に不自由しないのも、大雨や台風で洪水が出ないのも、森林の機能が健やかに保たれているおかげ。しかし、それには人による手入れが必要です。 第12回里川文化塾の舞台は、東京農業大学奥多摩演習林。都民の暮らしを支える水源涵養林を歩き、間伐など森林の整備作業を体験しながら、森と水との関連性を知りました。

実施概要

- 日時

- 2013年5月11日(土)10:00〜16:00

- 会場

- 東京農業大学・奥多摩演習林および演習林研修センター

- 参加者数

- 21名

-

-

講師

東京農業大学地域環境科学部森林総合科学科 教授

奥多摩演習林長

菅原 泉 すがわら いずみ -

1977年、東京農業大学農学部林学科卒業。森林開発公団(現・独立行政法人 森林総合研究所)、1985年東京農業大学農学部奥多摩演習林助手などを経て、2012年に森林総合科学科教授、奥多摩演習林長に就任。専門分野は造林学、多様な森林の造成、立木配置の最適化など。

-

プログラムリーダー

ライター・編集者

前川 太一郎 まえかわ たいちろう -

生協職員、業界紙記者を経て編集制作会社に入社。まちづくり・地域活性化をテーマとする広報誌および書籍の編集業務全般(企画・リサーチ、取材、執筆など)を担当。2010年12月に独立。フリーランスのライター・編集者として、水の文化やまちづくり、団地再生、東北の復興支援などを追う。

奥多摩で森と水の関連性を体感

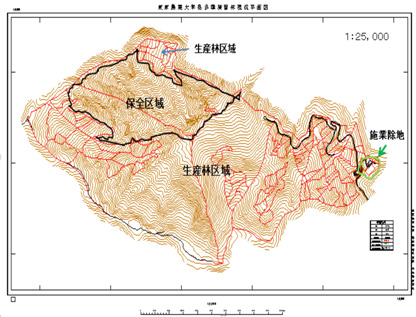

東京農業大学奥多摩演習林(以下、演習林)は標高600m〜1400m、ハイキングコースとして親しまれている秩父多摩甲斐国立公園に位置し、都内唯一の大学演習林です。スギ、ヒノキ、カラマツなどの植林された人工林が34%、ミズナラ、コナラ、クリ、カエデ類、カンバ類などの天然広葉樹林が66%を占めます。

この演習林は、学生が森林の機能や動植物との関係について実習する場です。と同時に、奥多摩で特に激しい「シカ食害」の実態調査や、適正な間伐、作業道の開設など、全国的な林業の衰退で管理不足になっている森林の機能を回復するための施工技術の研究を進めています。

今回の里川文化塾のねらいは、汗を流して演習林に登り、森林整備の作業の一端に触れ、森と水との関係を体感すること。東京農業大学地域環境科学部森林総合科学科教授で奥多摩演習林長の菅原泉先生をナビゲーターに、森林蓄積量の測定、間伐作業、土壌の断面観察、作業道の見学、シカ食害の現場観察などのフィールドワークを重ねたあと、研修センターで菅原先生のレクチャーを受けました。

研修センターで開会

JR青梅線の終点、奥多摩駅からマイクロバスで20分。演習林の研修センターへ登る途中、徒歩で降りてくる若者たちとすれちがいました。演習林で学ぶ学生は片道2時間かけて登り降りするそうです。これも実習の一環なのでしょう。

まずは研修センターで開会式です。ミツカン水の文化センターの後藤喜晃センター長の挨拶がありました。

「暮らしで使う健全な水の循環を守りたい。そんな願いを〈里川文化塾〉の〈里川〉という言葉に込めています。森に雨が降り、川に流れて蒸発し、また雨になる。この循環にもわたしたちの知恵と協力が必要です。日々の暮らしの中で健全な水の循環はあまり意識しないかもしれませんが、今日は東京農業大学の菅原泉先生にご協力いただき、演習林の中で〈里川〉を身近に感じていただける、またとない機会。いろんな気づきを持ち帰っていただければ幸いです」

次に菅原先生から演習林の概要説明がありました。国立公園全域の中でも比較的地形のなだらかなところに位置し、面積は約156ヘクタール(以下ha)。東京ドーム30個分以上ですが、山地なので斜面も考慮に入れると、その1.5倍ほどの広さになります。1978年(昭和53)、東京農業大学林学科(現・森林総合科学科)創設30周年記念に東京都奥多摩町の私有地を購入し、演習林としました。

「いちばん苦労したのは研修センターにおける水の確保です」と菅原先生。「1500mほどボーリングすれば水は出ますが、とてもそんな予算はありません。約3km先から引いています。昨日夕方6時半、女子学生グループが洗髪の最中に水圧が弱くなってピタッと水が止まりました。彼女たちは泡だらけの頭のまま水をくみに。連結のパイプに不具合があって、二層の水槽の片方が空になったようです。幸い復旧しましたが、引率の先生いわく、水のありがたさが学生にわかってかえってよかった、と」

水の恵みに思いをめぐらす里川文化塾のプロローグにふさわしいエピソードでした。パラパラと雨が降りはじめる中、雨合羽の身支度を整えて、いよいよフィールドワークに出発です。

“おみとおし”で森林蓄積量を測る

入山前に各自ヘルメットをかぶり、腰ひもで鋸を携えました。そのうち何人かは大きな腰鉈を装着。「こんなもの、素人がいきなり使えるの?!」と心配になりましたが「それはモチベーションを高めるための小道具と思ってください。実際には使いません」という菅原先生の説明に、ホッとひと安心。クマよけの鈴も忘れず3名がつけました。

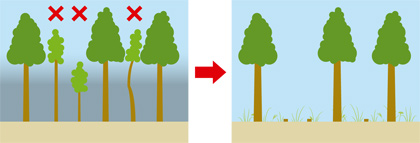

なだらかな斜面の林地で最初のフィールドワーク。まずは間伐のための調査です。間伐というのは、木を間引く作業。木がすくすく成長し、下草が生える健全な森林に保つため、また利用できる大きさに達した立木を収穫するために行われます。菅原先生の後半のレクチャーからかいつまんで解説しましょう。

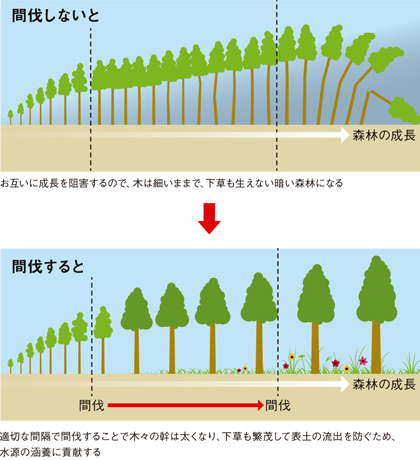

「間伐しない森は、隣同士の枝葉が重なり合い、互いに成長を阻んで、太陽の光も入らず、下草が繁茂しません。すると遮るものがないので、地中に浸透する雨水の量が少なく、地表を流れ落ちる量が多くなり、大雨による土砂災害が起こりやすくなります。適正に間伐すれば、木は枝葉を広げて健全に育ち、森の中も明るくなって、下草が生え、地中に浸透する雨水の量が多く、地表を流れ落ちる量が少なくなります。枝葉と下草が微生物によって分解され、水はけも水もちも良い土ができて、水を育む森林機能が保たれるわけです。だから間伐によって森林を適正な密度にしなければなりません」

間伐するためには、まず、その森林がどのくらい混み合っているか、密度を調べる必要があります。1haあたりの森林の蓄積量を算出し、間伐する本数を割り出すための簡易な方法が「おみとおし」。お茶目なネーミングです。

使う道具は、林地の傾斜角度の測定目安が記されたカードに50cmのひもが付いたもの。これを目線にかざし、360度見回して立木を数え、カード裏の表に照らし合わせて、全体の何割を間引けばいいのかという間伐率と、間伐する本数を割り出します。菅原先生に使い方の手順を細かく教わりながら、それぞれ実際に「おみとおし」を試してみました。

胸高直径を測り、間伐木を選ぶ

材木として利用するには幹の太さが重要です。適切な断面積に成長しているかどうかも調べなければなりません。地表から約1.2m、胸の高さで「胸高直径(きょうこうちょっけい)」を測ります。

8本の立木に番号を付け、おのおのスケールで計測し、数値を読み上げて、計算係が平均値を出し、胸高断面積を算出しました。

「では、どの木を切りましょう?」と菅原先生。「最初の目安は、曲がっていたり、上がちょんぎれていたりする〈悪い木〉。次は間隔です。この木とこの木の間は混みすぎていますね? これを切れば樹間が広がり、こちらの幹が太くなる。5番と6番を切りましょう」

「良い木」というのは、大きさ、成長状態、幹の形質がまわりの木の一般水準より優れている木です。幹の形質や成長状態に著しい欠点がなく、その森林の平均的な水準の木が「並の木」。間伐率と間伐本数が決まったら、これらの木は残し、まずは「悪い木」が間伐対象木になります。曲がり木、二股木、傾斜している木、病虫害木、損傷のある木、枝が周囲の木を圧迫しているあばれ木などが「悪い木」です。間伐率が増すにしたがって、だんだん「並の木」に移り、材木として利用できる木を収穫することになります。

また、残された木の間隔が均等になるよう、配置のバランスも考えて間伐木を選ばなければなりません。

伐倒体験とコースターづくり

さて、いよいよ木を切り倒します。菅原先生が伐倒の手順を解説しました。

「最初に安全確認。落下しそうな枯れ枝がないかなどを確認して、倒しやすい方向を決めます。枝ぶりを見て、重心のかかっている方向に倒すんですね。倒す方向に〈受け口〉をつくり、逆側に〈追い口〉をつくって切り倒します」

受け口の深さは根元の直径の4分の1以上(大径木の場合は3分の1以上)。下を水平に切り込み、次に斜めから切り込んで、30度〜45度の角度に幹をえぐります。追い口は、受け口の高さの下から3分の2程度の位置を水平に切り込みます。

A班ではスギをチェーンソー、B班ではヒノキをノコギリで切りました。

「まず受け口の下の部分をノコギリで水平に入れてみたい方?」と菅原先生が呼びかけると、男性が進み出ます。「こういうふうに膝をついて、へその位置で引くんです」とコツを教えてもらいながら、ノコギリを引きました。ガシガシ、ガシガシという音が森に響きます。続いて選手交代し、斜めから切り込み。

反対側に回って追い口を水平に入れました。「そろそろそっちに倒れるから、みなさん注意して!」。誰ともなく声がかかります。

ドサっと音を立てて伐倒完了。思わず拍手が起こりました。

「先生! あっち〈かかり木〉しちゃったみたいなんで、ロープ届けます!」とアシスタントの学生さんが報告。かかり木というのは、倒れる途中で他の木の枝にひっかかってしまうことです。かかり木は、重大な事故につながりかねないため、適切な方法を十分検討したうえで、器具や重機などを用いて安全に処理しなければなりません。

「ああ、たぶん受け口の向きが悪かったんでしょう」と菅原先生。

伐倒した木をノコギリで輪切りにし、コースターをつくりました。これが今回のおみやげです。「欲しい人は各自やってみてください。……コースターというよりも、これはナベ敷きですね」と菅原先生が笑いを誘います。

土壌断面調査と作業道の観察

森の斜面でお弁当を広げたあと、午後からは森の中を登り、さらに山奥へ。

水を育む働きをする「土」の調査です。「A層」と呼ばれる表層土が厚ければ厚いほど、栄養分が多くなります。だから、土が堆積しやすい谷地形のところほど表層土が厚く、雨水もたまりやすく、木は大きく育つわけです。

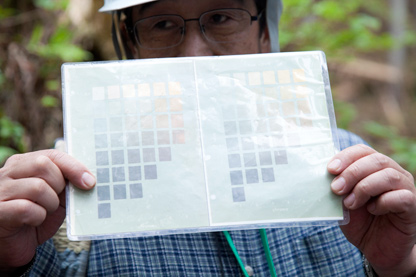

「作業道の側壁を見てください」菅原先生が指示します。「本来1mくらい穴を掘って断面をつくるんですが、それは大変ですから、崩れて断面が見えているここで調べます。黒い表層土の色を土色帳と照らし合わせてみてください」

土色帳というのは、美術で使われる「マンセルの色相環」と同じで、土の色の彩度と明度の変化を表にしたもの。

「白い紙に表層土を塗りこんで、色味を見ます。たとえばこの色だな、と思ったら、土色帳にしたがって7.5Y(イエロー)R(レッド)の6/6と表現すれば、世界中の人がわかるわけです。黒味が濃ければ濃いほど有機物の含有量が高い、つまり栄養価の高い表層土ということになります」

各々小ぶりのシャベルで作業道の側壁を削り、断面を露出させ、土色帳と照らし合わせて色を調べると、谷地形の表層土は確かに黒っぽいことがわかりました。

断面から根のようすも観察できます。浅いところに根を張っていました。

「根っこは呼吸します。だからあまり深いところには行きません」と菅原先生。「ところが、ここはこんなに深いでしょ? これを見てください。礫(れき=小さい石ころ)が混じっています。ということは、水が浸透しやすくて、水もちもいい。だから深いところまで根が張れる。それが水源涵養林のいちばん重要なところです。逆にあまりにも水分条件が良すぎると、今度は根茎障害を起こします。こんなふうに礫が混じっているといい。成長がレキゼンと違いますね(笑)」

「適地適木」という言葉を菅原先生は教えてくれました。「適材適所」の林業バージョンです。尾根にはマツ、中腹にヒノキ、谷部にはスギ。そうやってこまめに植え分けする必要があります。たとえばヒノキは、ある程度乾いている土のほうが、生長がよくなるそうです。

作業道の大切さについても菅原先生は言及します。管理や間伐など手間ひまかけて森林を整備するためには道づくりが欠かせません。大切なのは崩れないこと。そのために水が集中せず拡散するように道をつくるそうです。

息を切らして急斜面を登る——雨水調査

しばらく持ちこたえていた曇り空から、小雨が落ちてきました。作業道から急峻な山道へと入ります。雨合羽のフードをかぶり、本格的な山登りです。先頭を切る菅原先生は足取りも軽く、さすがに慣れたもの。参加者たちは息を切らし、汗だくで後へ続きます。ついに「もう少しペース落としてくださ〜い」の声が……。

途中で不思議な光景が見えました。木に鉢巻きがしてあり、そこからひも状のものが根元のポリタンクに伸びています。

いったいこれは何でしょう? 菅原先生が説明してくれました。

「雨がどのくらい地下へ浸透するのかを調べるしくみです。ポリタンクが幹を伝わってくる雨をとらえています。樹間を通って土壌に落ちる雨と、葉っぱに付着して蒸散する雨の割合を求めています。混みすぎた林の場合、雨が葉っぱで遮断され、貯留していることが多いんです。すると雨水は葉っぱから蒸散して空に戻ってしまう。だからある程度間伐をして、地下に浸透する割合を高くしないといけません。水を豊かにするためにも間伐の効果は高いといえます」

演習林の試験地の多くは、このように作業道からはずれて、しばらく山道を入ったところにあるそうです。20kgの荷物を担いで標高1000m以上登ると、やっとそこが仕事場。菅原先生は「実験室で試験管を振って研究するわけにはいきません。とにかく山に入らなければ仕事にならない。ドラえもんのタケコプターが欲しい! どこでもドアが欲しい!」と笑わせます。

なるほど、この程度の斜面でへたばっていては、とても勤まりそうにありません。

膝を笑わせながら下る——演習林の植物

広葉樹林帯にさしかかるところで休憩。葉柄の長短でミズナラとコナラを見分ける方法や、白い穂のような花をつけるウワミズザクラの名前の由来など、このあたりの樹種に関するうんちくを菅原先生が披露してくれました。

ちなみにウワミズザクラの名は「占(裏)溝桜」から来ているそうです。この木を燃やして、裏に溝を彫ったシカの骨を焼き、その割れ目で占いをした故事に由来するとか。

ここから今度は急峻な下りです。あいにく雨脚が少し強くなってきました。すべらないよう足もとに注意しながら下りて行きます。

途中で足を止め、菅原先生がカエデの葉を手に取りました。

「日本にはカエデが26種類くらいありますが、だいたい20種はここらへんですぐ見つかります。それくらいカエデが多い。いちばんカエデの中では葉が大きいメグスリノキもあります。その名の通り薬木(やくぼく)ですが、一時期さかんに盗伐にあいました。樹皮を煮出して飲むと肝臓や目に効くからですね」

奥多摩演習林には薬木が多く、キハダもそのひとつ。飲み過ぎ・二日酔い対策でおなじみの液体胃腸薬に使われているベルベリンという成分が含まれています。ここのキハダは遺伝子保存の研究対象になっているそうです。

ハート型の葉をつけた木を菅原先生が指さしました。

「あれはカツラ。落葉期には醤油の匂いがするという人もいるんですが、私は綿菓子のような匂いがすると思っています。秋口になると強い匂いが漂い、どこにカツラがあるかすぐにわかりますよ。カツラは材木としても優秀です」

サワグルミの木がありました。かつては群生していたそうです。クルミといっても食用には適さず、むかしは箸や下駄の材料としてよく使われ、植えつけていました。スギ、ヒノキだと収穫まで40〜50年かかりますが、これは20年程度で収穫できるので効率がよく、特産材として奨励されたようです。

シカ食害とその対策について

山を下りながら、菅原先生はシカによる食害の現状と対策について説明してくれました。若芽の好きなシカが下草を食いつくしてしまうと、土壌が露出し大雨で流出しやすくなります。分解者である微生物も育ちません。いい土ができなくなり、水を育む森の力が損なわれてしまうのです。菅原先生は言います。

「シカはトリカブトも食います。キハダも食うようになりました。露出している根っこをかじるんです。シカは四つの胃袋で反芻します。今はハシリドコロという毒のある草は食いませんが、いつか勇気のあるシカが口にしてうまい、と思ったらどうでしょう。世代交代を繰り返すうちに、ハシリドコロの毒素を分解する酵素を胃液から分泌するシカが出るかもしれない。奈良公園にはアセビを食うシカがいるそうです。アセビは最もシカが嫌いな植物。それすらも食ってしまう。困ったもんですねえ」

ササもシカの好物。このあたりはすべて食いつくされた、と菅原先生。土壌を支える根の力が強いササがなくなると土壌は流出しやすくなります。

斜面の植生にぴったり寄り添うようにして網をめぐらせている場所がありました。シカが網の目に足を取られて嫌うのでシカよけになるそうです。網の目の間から植物も芽を出しやすい。菅原先生によれば、これはとても効果的な工法なので全国に広めていきたいとのことですが、単価の高さが難点とか。

シカ柵で囲ったところと、囲っていないところを対比した試験地がありました。フェンス内は青々と下草が生い茂っていますが、両サイドのフェンス外は、ところどころ地表が露出しています。シカ食害のひどさが一目瞭然。

参加者から「いいサンプルだなあ!」と感嘆の声がもれました。

「シカが入らないとこのように植生が回復します。フェンスを外したら瞬く間に両サイドのように食いつくされてしまうでしょう。いま残っているのはクラマゴケ、オオバイノモトソウなど2〜3種しかありません。一方でフェンス内は、木本植物が二十数種、草本類が三十種くらい出ています」と菅原先生。

植生が豊かなら分解者の微生物層も豊か。するとフカフカの土が形成されます。一方でシカに食べられ植生が貧弱だと、せっかくできた良質の土もどんどん流されてしまいます。水源涵養林にとってシカ食害がいかに深刻か、よくわかりました。奥多摩ではシカの生息域が拡大しつつあり、それにともなって食害も増えています。「シカ対策を講じながら間伐を適正に行う。いま山を守るとは、そういうことなのです」。菅原先生の言葉が森に重く響きます。

水を育む森とは?——菅原先生まとめのレクチャー

木材生産と環境機能の両立

森と水との関わりを探るには、まず「健全な森林とは何か」を理解する必要があります。健全な森林とは「生産者(植物)→消費者(動物)→分解者(微生物)」の流れがうまく循環している森林です。

たとえばドングリをネズミが食べ、その死骸を微生物が分解する。すると有機物が無機化され、それが再び植物の根を育て、このサイクルが回ります。

消費者が分解者への道を閉ざしてしまったり、生産者よりも消費者のほうが大きかったりしてバランスが崩れると、健全な森林とはいえません。

消費者(動物)の中には当然、人間も入っています。人間は森林の木を木材として消費します。日本では、戦後復興から高度成長の時代に木材の需要が拡大しました。どんどん木を収穫し、さかんに植林した「拡大造林」の時代です。この時代は、森林の環境保全機能よりも木材生産機能のほうが重視されました。

やがて若者が都市に流出し、山村から人が減って、安い外材も入ってきたことによって林業が衰退していきます。現在、日本の木材の自給率は18%に過ぎません。今日わかったと思いますが間伐は木材生産のためにも、環境保全のためにも必要です。ところが林業の衰退で森林が放置され、間伐が進みません。

日本の森林2700万haのうち人工林は1140万ha。このうち適正に整備されている森林が約400万ha。今すぐ間伐が必要な森林は約330万ha。奥地などで間伐が難しい森林が200万haあるといわれています。

放置され、荒れ果てると、森林の木材生産機能よりも環境保全機能のほうが重視されるようになりました。しかし、たとえば温室効果ガスの吸収源としての環境保全機能も、きちんと人手が加わり、適正に間伐され、陽光が届いて明るく、下草の植生も豊かな森林でないと、うまく働きません。

環境保全機能の高い森林とは、多様な生物のいる森林のことでもあります。生物多様性が高ければ、環境の激変に耐えられない数種が絶滅しても、他の数種が生き残ります。ということは土中の微生物層も安泰で、動物の死骸や落ち葉を土に返し、健全なサイクルが回ります。

これからの森づくりは、森林の木材生産機能と環境保全機能を両立させなければなりません。健全で多様な森林の造成・管理が今後の課題です。

雨水のゆくえと土の粒子構造

水を育む森林の環境機能は、今日見たように、雨水のゆくえがカギになります。雨が降るとA層、つまりフカフカの表層土から浅い地中、深い地中へと浸透し、最終的に河川へと流れ込みます。A層は隙間が多いので雨を速やかに浸透しますし、B層およびその下層の土壌は細かい隙間が多いため保水力に優れています。森林の土壌には、このように移動速度の異なる水が存在するので、長い期間にわたって徐々に水を流出することができます。降雨がないときでも渓流の水が途切れることなく流れているのはそのためです。つまり、土壌は森林の水源涵養機能に大きな役割を果たしているのです。

地中への浸透率が増えてくると、渇水期でも河川の流量は増えます。間伐が適正に行われ、地中への浸透量が多く、地表流が少なければ、大雨でも河川への直接流出は減るのです。

間伐しない森は裸地化しているので雨水の衝撃を受けやすく、しかも表土がフカフカではなく固くなっているから、地表流が多くなります。対して間伐した森では、隙間があいて下草があるので、降水の衝撃を受けにくい。そのため地表流が少なく、浸透流が多くなって、いつも安定的な深層水が豊富です。

つまり、長雨が続こうが、かんかん照りが続こうが、比較的一定量の水に保たれているのが良い森林ということになります。そういう森林では土砂災害や洪水が起きにくく、恵みの水を育んでくれるわけです。

みなさん今日は土壌の断面を観察してもらいました。森が水を育むかどうかは土の粒子構造に左右されます。どういうことか。「単粒構造」の土壌より「団粒構造」の土壌のほうが通水性(水はけ)も保水性(水もち)もよいのです。

単粒構造とは、大きさの等しい土の粒子が規則正しく等間隔に並んでいること。これだと、空気と水が土の粒子の隙間の中にぴったり留まってしまうので、水はけも通気性も良くありません。

対して団粒構造とは、バラバラの大きさと形状の土の粒子が混じり合っていること。これなら、粒子内の隙間にも、粒子間の隙間にも水と空気が侵入します。粒子内の微細な隙間に入り込んだ水は、吸い上げる力が強くなる毛細管現象によって留まりやすく、粒子間の隙間に入り込んだ水は地下へ抜けやすい。浅い地中に留まった水には無機成分が溶けており、根の栄養にもなります。

つまり、水はけと水もちという相反する性質を同時に実現し、通気性もよいのが団粒構造の土。こうした土をつくることが、木を育てることになるし、水を育む健やかな森づくりにもつながるのです。

質疑応答——なぜシカが増えたのか?

レクチャー後の質疑応答では「シカが増えた理由は何ですか」という誰もが知りたい疑問が出ました。菅原先生によればこういうことです。

「江戸時代中期に人口が増え、農地を開拓する必要がありました。そこでシカの生息地である里山のほうまで農地を広げたため、シカは山奥へ追いやられました。エサを求めて里山に降りてきたシカは鉄砲で駆除していましたが、やがて狩猟法が制定され、むやみやたらと撃ってはいかんということに。それが拡大造林の時期と重なったので、シカにとっては願ってもないことです。エサ場が豊富にあるからどんどん増えていきました。いま奥多摩地域には6000〜8000頭いて、年間600頭くらい撃ち殺さないと収束状況になりません」

森林を健全に保つにあたり、動物対策の大切さを菅原先生は強調します。野生動物を殲滅(せんめつ)させてはいけない。人間との共生を考えなければいけない。人間がもっと森の中に入っていき「ヒトの怖さ」を野生動物に知らしめる必要がある、と菅原先生は指摘します。そのためにも作業道を開設し、森林の整備を進めなければなりません。人がもっと森に関わる必要があるということでしょう。

参加者の感想

「実際に歩いて自分で体験することは大事だと改めて感じました」(50代男性)

「森林の果たす役割を学べて良かったです」(20代女性)

「シカの食害がいかに大きいか、よくわかりました」(50代男性)

「奥多摩の山林を歩き、多摩川の清流との関係がわかったような気がします」(70代男性)

「間伐の基準を決める〈おみとおし〉の方法が興味深かったです」(60代男性)

「森と水の関連が実感できました。自然を相手にする研究者の熱意と苦労に敬意を表します」(60代男性)

「何世代もかかる森林整備なのに、その大切な林業という言葉が教科書から消えたのは嘆かわしい、との菅原先生の言葉が印象に残りました」(60代男性)

フィールドワークを終えて

40m四方に林を抜き伐りし、これからミズナラを中心に植えていく試験地がありました。このように少しずつ新たに苗木を植えつけ、年齢や樹種の異なる樹木で構成される「複層林」を育成することで、多様な生物が暮らしやすく、水を育みやすい健全な森林ができあがります。

ところが、それには200年もかかるそうです。次世代に残す木を育てることが使命。そんな菅原先生の言葉が耳に残ります。

むかしは燃料や材木にするため木を伐りすぎて森が荒れました。いまは放ったらかしのままになっているので森が荒れています。

それは遠くから森の緑を眺めているだけでは、まるでよそごとのようでした。ところが、汗を流し、息を切らして森に入り、水を育む森の働きを知ると、いかに森を守ることがわたしたちの暮らしと地続きであるか、よくわかります。

わたしたちはもっと、森を身近に感じるべきなのかもしれません。

(文責:ミツカン水の文化センター)