里川文化塾

第23回里川文化塾 江戸の染色文化と河川

新宿区の地場産業に「染色」が挙げられることをご存じでしょうか。現在も、高田馬場から落合にかけて、たくさんの染色家の方々が活動されています。なぜ、都心である新宿に染色業が根づき、伝統文化として受け継がれてきたのか。そこには染色に欠かせない水、そして神田川との深いかかわりがありました。 今回の里川文化塾は、午前中に神田川の歴史と水利用についてレクチャーを受け、午後は新宿の染め工房兼博物館を訪ね、染色体験や工房見学を通してその工程を知ることで、江戸の染色文化と水利用について学びました。

実施概要

- 日時

- 2015年12月17日(木)10:30〜15:30

- 会場

-

早稲田奉仕園You-Iホール(東京都新宿区西早稲田2-3-1)

東京染ものがたり博物館(東京都新宿区西早稲田3-6-14)

- 参加者数

- 21名

- 主催

- ミツカン水の文化センター

-

-

講師

NPO法人 水都東京を創る会 理事長

神田川ネットワーク 会員

大松 騏一(おおまつ・きいち)さん -

1939年東京都文京区生まれ。広告会社コピーライター在勤中から東京の川や上水に興味を持ち、著書に『千川上水300年の謎を追う』(東銀座出版社 1996)、『関口大砲製造所』(東京文献センター 2005)、編著に『神田川再発見』(東京新聞出版局 2008)がある。

-

-

講師

東京染小紋 伝統工芸士

株式会社 富田染工芸 代表取締役

東京都染色工業協同組合 副理事長

新宿区染色協議会 会長

富田 篤(とみた・あつし)さん -

明治時代の初期から粋でモダンな着物をつくりつづけている染め工房の五代目。自ら運営する「東京染ものがたり博物館」では、東京染小紋と江戸更紗を中心に、染色の技法や作品、工房活動を紹介し、貴重な伝統工芸である「東京の染物」を語り伝えている。

【第一部】講演

「江戸・東京の神田川の水利用」

講師 大松 騏一さん

第一部は、NPO法人 水都東京を創る会の大松騏一さんの講演です(早稲田奉仕園You-Iホール)。大松さんは、日本橋川、神田川を中心に水都東京を創る会の乗船イベントを定期的に行なうなど、都心の河川に関する活動をされています。また神田川に関する書籍を手がけるほか、神田川ネットワークという会にも所属されており、神田川の歴史や水利用について詳しい方です。江戸の染色の舞台となった「神田川の水利用の歴史」についてお話しいただきました。

神田川の今昔

神田川は井の頭池を水源として、都心を西から東へ横切って流れる、全長24.6kmの一級河川です。高井戸、方南、淀橋、下落合、高田馬場、飯田橋を経て、途中で善福寺川と妙正寺川が合流し、柳橋で隅田川に注いでいます。

昔は流水が多かったのですが、都市化と同時に道路もコンクリートで固められてしまい、雨水が浸透しなくなったために地下水が減って、現在は水量の少ない川となっています。しかしいったん雨が降ると、昔から暴れ川と呼ばれていたくらいで、洪水などをずいぶんと引き起こしてきました。

江戸時代初期までは平川、古川と呼ばれ、飯田橋あたりから日本橋川の流路を通り、九段下を通って大手町あたりで日比谷入江に注いでいたそうです。しかし水害が多かったため、1616年(元和2)、外濠を開削して水が隅田川のほうへ流れるようにしました。これによって神保町あたりは水害がなくなり、武家屋敷などがつくられるようになりました。

江戸の飲用水として使われた神田上水

井の頭池からの水を、関口に設けられた大洗堰から取水するかたちで、神田上水が整備されました。神田川の水利用という点では、この神田上水を飲み水に使ったというのが最大の役割だったといえます。

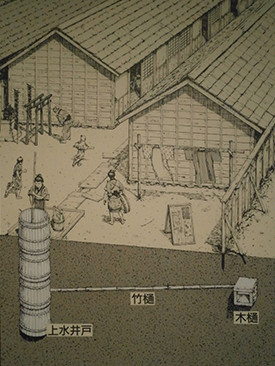

これは上水井戸です。当時、神田・日本橋あたりの井戸は普通の地下水の掘抜井戸とは違い、木樋を通ってきた水を溜め升(井戸の底の部分)で溜め、それをつるべで汲み上げて使っていました。今の神田川からは想像もつかないきれいな水だったようです。

また、神田上水と神田川の位置関係は、このようになっていました。

井の頭池からの流れが大洗堰で分かれ、北に白掘と呼ばれる人工の小さな流れをつくって、これが神田上水となります。神田上水は、白堀(現 巻石通り)から水戸藩の上屋敷を経て、白山通りに沿って埋樋(うめどい)(注1)を通し、さらに外濠を掛樋(かけひ)(注2)で渡して、神田・日本橋方面まで給水していました。

一方、大洗堰で余った水は江戸川に流され、それが飯田橋のあたりまで続き、そこからまた人工の外濠を流れて柳橋のほうへいきました。現在の神田川は、こちらの江戸川から外濠にかけての流れを指しています。神田上水は、すでに埋められていて残っていません。下は小石川後楽園に残されている神田上水跡です。

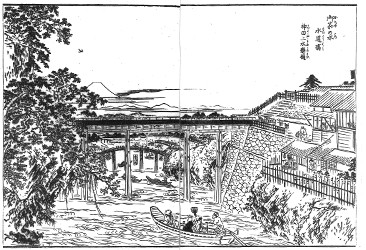

広重が描いた掛樋です。奥に小さく見えるのが今の水道橋あたりになります。

神田上水の給水域です。現在の中央区、千代田区の北側を中心に給水していました。

(注1)埋樋、(注2)掛樋

河川や湖沼の水を放出・流下させるための水門および管を樋(ひ、または、とい)と呼ぶが、それらが土中に設置される場合、埋樋(うめどい、あるいはうずみひ)と呼ぶ。用水が川を横切る、もしくは谷をまたぐ場合に架けて水を導くのは掛樋。

製粉や絞油(しぼりあぶら)に使われた水車

神田上水は専ら飲み水としての役目が大きかったものの、水車というかたちで産業にも利用されていました。

淀橋水車は、玉川上水から神田上水への落ち口にかけられていた水車です。神田上水は水が足りないので、玉川上水から助水を得ていました。その水を使って水車を回したということです。淀橋水車は製粉や絞油、さらに幕末には火薬の製造にも使われました。

次の画像は淀橋水車。神田川の流れのなか左下に水車小屋が描かれています。

大洗堰下流の関口水車は古く、元禄時代からあったようです。神田上水が一段高いところを通っていて、樋で水車の上に引いて江戸川へ落とし、製粉、油絞りなどを行なっていました。伊藤晴雨が描いた『関口水車』は現在の江戸川公園のあたり。お茶屋があり、ボートで遊ぶ人もいて、ゆったりした憩いの空間だったようです。

これはフランス式四斤山砲です。幕末、江戸川橋近くに関口大砲製造所がつくられ、水車の動力と舟運の便を活用して大砲を製造していました。

盛んだった舟運

神田川の上流は農業用水にも使われましたが、下流部では隅田川から上がってきた荷物を運ぶ舟運が盛んでした。神田川や日本橋川、隅田川を結んだ舟運は重要な交通機関で、『東京府志料』には「猪牙船(ちょきぶね)(注3)・屋形船・日除け船(注4)・伝馬船(てんません)(注5)・漁船などが数多くあった」と記録されていて、荷船のほかに多くの納涼船や遊覧船もあったことがわかります。

次の浮世絵は、広重が描いた掛樋と荷舟。上りの舟は酒を、下りの舟は薪などを運んでいるようです。

小林清親が明治時代初期に描いたいかだ。水道橋の橋脚と掛樋が見えます。文京区湯島と千代田区神田駿河台の間を流れる神田川の掘割付近を御茶ノ水と呼ぶのは、江戸初期にこの地にあった湧水を将軍のお茶に用いたからです。しかし明治維新で幕府へ敬意を表する必要がなくなったため、御茶ノ水は御の字を取って「茶ノ水」と記されています。

東京砲兵工廠(とうきょうほうへいこうしょう)の河岸もありました。明治維新後、水戸家の上屋敷があった現在の後楽園ドームあたりに軍事物資をつくるための工場がつくられ、河岸から荷物を上げていました。

次の写真は水都東京を創る会の舟運ツアーの様子です。神田川の舟運は、細々とですが今も行なわれています。

(注3)猪牙船

屋根のない舳先(へさき)が尖った細長い小舟。江戸時代、江戸市中の河川で使われ、浅草山谷(さんや)にあった新吉原へ通う遊客に多く用いられた。

(注4)日除け船

江戸時代、江戸市中の水上交通や船遊びに重用された、簡素な板屋根付きの小舟。

(注5)伝馬船

通常、櫓(ろ)か櫂(かい)で漕ぐ木造の小型和船。本船と岸との間を往復して荷などの積み降ろしを行なった。

観光名所としての神田川

神田上水の流域には多くの名所旧跡があり、四季を通して観光の人々で賑わっていました。『江戸名所図会』(江戸の観光案内書)だけでも20カ所を超えています。

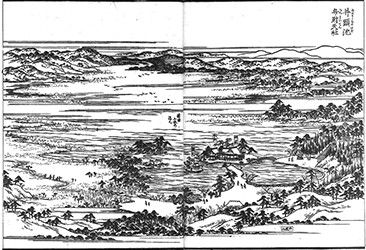

下は井の頭池(江戸名所図会)。中央に「神田上水の源」とあります。

次は姿見の橋(江戸名所図会)。在原業平がここの水に顔を映したことからこう呼ばれ、現在は面影橋となっています。昔はホタルの名所でした。

神田上水掛樋(江戸名所図会)は人が渡る橋でなく、水道を渡す橋は珍しいということで名所になっていました。掛樋の向こうに水道橋が見え、空にはホトトギスが飛び、富士山も見えます。

江戸川の夜桜(東京名所図会・小石川区の部 山本松谷画)。明治時代中ごろから末期にかけて大変賑わっていましたが、大正時代初期の護岸工事ですべて伐採されてしまいました。

染色業のはじまり

神田上水の大洗堰から上流では飲用の水を汚さないように、水浴びをしたり、魚を獲ったり、ものやゴミを捨てたりといったことが禁止されていて、それを犯した者は厳罰に処されました。そのため当然、染物もできなかったのですが、明治時代になると、神田川の清流を求めて染色工場が集まってきました。もちろん神田上水ではなく江戸川(現在の神田川)のほうです。

明治6年(1873)、現在の隆慶橋から江戸川橋あたりに、糸染めの明石屋染工場、絹染めの横江染整理工場がつくられました。さらに1878年(明治11)には、小石川にラシャ染めの先駆的な西洋染工場が誕生したことが『東京府統計表』に記されています。

1929年(昭和4)の旧小石川区役所の調査によると、神田川沿いには以下の染め工場が操業していました。

このほかにも、たとえば現在の大曲あたりには凸版印刷の本社があります。重いものを運ぶのに舟運が便利だったため、神田川流域には明治時代になってからいくつかの工場ができてきたようです。

近代水道への歩みと神田上水の廃止

幕府の時代は持ち場村といって、神田上水の上流に沿った各村が川の管理役を務めていました。また下流のほうでは、上水組合をつくらせて水道料を徴収していました。しかし、幕府が倒れるとそうした組織がなくなり、だんだんと上水の管理が緩くなっていきます。

やがて、神田上水を灌漑用水として使うことが盛んになりました。しかし、田畑で使った水を捨てるところがないので、その水がもう一度神田上水に戻ってくるのです。「水源より関口上水堰まで田畑の不用水ことごとく落入す。上水と田地と近接するはわずかに二尺ばかりにて、所々に堰を築いて自由に取水し、不用水になれば糞尿の腐水とともに再び上水に落去せしむ」(「東京水道改良意見書」、1874年[明治7])と記録にあるとおり、かなりひどい状態だったようです。

その結果、急に川の水が汚れてきて、コレラや赤痢が頻繁に発生するようになります。1886年(明治19)にはコレラで2万人も亡くなりました。そうしたことが近代水道をつくる契機になったのです。

1888年(明治21)に東京地区改正委員会が発足して、政府の手で近代的な水道を整備することになり、1893年(明治26)に淀橋浄水場の建設が始まりました。現在、新都心の高層ビル群になっているところです。淀橋浄水場の起工式では、現在の新宿駅から淀橋までレールを敷いて、3000人の来賓を集めて派手に起工式を行なったそうです。

現代の洪水対策

はじめに申しましたように、神田川は暴れ川と呼ばれ、かつては水害がよく起こりました。そこで水害防止のため、現在の神田川には洪水対策のさまざまな工夫が凝らされています。「神田川環状七号線地下調節池」は、第一期事業として(延長2.0km)神田川から水を流入させる目的で1988年(昭和63)に着工し、1997年(平成9)4月から取水を開始しました。下の写真はその地下調整池です。環状七号線の地下50mにある直径12.5m、延長4.5km、貯留量54万立方メートルのトンネル型調整池。大雨が降ると神田川から水を引き込み、晴れた日にまた川に戻しています。

下の写真は江戸川橋分水路。大雨が降ったときにここから水を取り入れて、目白通りの下を通して飯田橋の方で神田川に戻しています。こうした設備が神田川では現在4カ所設けられています。

これは石切橋にある防水扉です。大雨の際に増水した水が橋からあふれないよう川の両脇に備えられています。防水扉は石切橋をはじめ4カ所あります。

第一部の質疑応答

Q 江戸時代には、染物はなかったのですか。

A 江戸の頃は、神田川はほとんど使われていません。神田上水の関口から上のほうは、上水ですから汚してはいけないのです。また関口大洗堰の下、江戸川(現在の神田川)には将軍に献上した紫鯉というのがいたそうですが、御留川(おとめかわ)といって一般の人は立ち行って漁をしてはいけませんでした。ですから江戸川も、結局は明治維新で幕府が倒れてから使えるようになったようです。

Q 神田上水流域では、汚れた水はどこに捨てていたのですか。

A 神田上水は、江戸川(現在の神田川)の北側にあって、3mくらい高台を流れていました。ここは寺社とか旗本の屋敷地なのですが、そこから出た汚水は神田上水を樋で渡して江戸川に捨てていました。木でつくった樋が箱のように見えたので、箱樋と呼ばれています。

Q 環七地下の調整池は見学できますか。

A 環状7号線の地下の調節池は高さ12.5mの大きなトンネルで、大雨が降るとそこに水を入れ、晴れるとまた神田川に水をポンプアップして戻しています。そのほかにも川沿いにはずいぶん調節池というのがあって、そのおかげで杉並、中野のほうの洪水はほとんどなくなりました。環七の調整池は定期的に公開しているので見学できると思います。私たちも何度か行ったことがあります。

Q 神田川を見ているとほとんど流れがありませんが、もっと流れをよくする方法はないでしょうか。

A 現代の神田川は洪水対策が優先されています。蛇行していた川はほとんど直流になっていますし、川幅を広げられず深く掘ったため、満潮時には隅田川の水が入るようになっています。そもそも関口に大洗堰をつくったのも、塩水が入ってこないようにということだったようで、昔から下流の方は流れが悪かったのでしょう。

ちなみに、下落合に水再生センターがあります。そこの水が今、神田川の流量の80%ぐらいを占めているといわれています。舗装のために雨水が浸透しなくなって、湧水が乏しくなったことが理由のようです。ただし、上流の小金井市や武蔵野市などでは、雨水浸透施設の設置などを推進していて、涌水が増え、井の頭池の水もだいぶきれいになってきています。

Q 木樋や石樋はどこかに残っていますか。

A 木樋は後楽園の水戸家の屋敷から外で使われており、石樋は幹線の水道に多く使われていました。1988年(昭和63)ごろ、お茶の水分水路の建設工事をした際に石の樋が出てきて、今は御茶ノ水の水道歴史館の外に復元して展示されています。立派な石組みの樋です。また、神田上水をなくしたときに全部そのまま埋めてしまったので、地下鉄の工事などで石樋や木樋がかなり出てきています。

Q 江戸時代に地下水は使っていたのでしょうか。

A 江戸城のなかは掘り抜き井戸がほとんどだったようです。玉川上水の井戸も使っていましたが、江戸城は高台ですから掘り抜き井戸のほうが水はきれいだったようです。それ以外の神田川の南側はほとんどが神田上水と玉川上水です。

余談ですが、江戸中期になると人口増とともに水を使う量も増え、他にも上水がつくられて、江戸の町の中には木樋が張り巡らされていました。ところが江戸の町は大火が多く、室鳩巣(むろきゅうそう)という儒学者はその原因が上水のせいだと説きました。土に含まれる水分が木樋に吸収され、土が乾いて火事が起こると必ず大火になるから水道は全部止めてしまえと言ったのですね。これだけが要因ではないと思いますが、5つあった上水を、第8代将軍・徳川吉宗の時代に、重要な水道だった神田上水と玉川上水を除いてすべて潰してしまったという話です。

【第二部】講義 「江戸の染色の今昔」 講師 富田 篤さん

午後は、早稲田の街並みや神田川の流れを眺めながら、10分ほど離れた東京染めものがたり博物館(富田染工芸)まで歩いて移動しました。歴史を感じさせる工房2階の大部屋で、代表の富田篤さんに「江戸の染色の今昔」について講義していただきました。富田さんは、国と都から認定を受けた東京染小紋の伝統工芸士で、時に笑いを交えながら染物と神田川のかかわりなどをわかりやすく説明してくださいました。

東京の染物の歴史

はじめに、東京の染物の歴史を江戸時代から振り返ってみましょう。江戸の町にたくさんの人が集まるようになると、着物の流行り廃り(はやりすたり)が生まれました。最初は京都から品物を仕入れて売っていましたが、それでは間に合わなくなってしまいます。そこで自分たちでいち早く流行をつくろうと、神田の紺屋町に染職人を集めました。それが江戸の染物の始まりです。

染色の仕事は、水がないと何もできません。私どもは糊と染料を使って着物を染めていきます。その糊と染料を洗い流すのに、どうしても水が必要なのです。川は流れがあるので、物干し竿に着物をかけて川に入れておくだけで、勝手に糊と染料が落ちてくれます。そのため、染屋は必ず川のそばにありました。京都の鴨川や金沢の友禅流しも、やはり川の水を使っていました。なお、東京では友禅流しではなく「水元(みずもと)」と呼んでいます。

しかし、明治時代以降は次第に川の汚れが目立つようになったため、良質な水を求めて染屋は次第に神田川を遡っていきました。また、染工場は工程が複雑なので、ある程度の面積が必要ですが、神田、浅草あたりは繁華街が広がったため土地の確保が難しくなり、まだ比較的空き地のあった場所へ移る必要があったという経緯もあります。このような理由から、大正時代、今の新宿、早稲田界隈から西武線の中井にかけて、染の集散地が形成されました。

実は、この商売は染屋だけでなく、紋を入れる紋屋さん、無地を染める引き染め屋さんといった関連産業が集積されていないと成り立ちません。新宿には、規模が大きな染屋が移って来ていたため、関連産業の方も多くこちらへ来て、染色が地場産業として定着していったのです。東京の染色業の最盛期である昭和20〜30年頃には、200軒ほどの染工場があった神田川沿いをはじめ、東京各地の川沿いに染屋がありましたが、多摩川や目黒川、隅田川周辺は、この関連産業がなかなか育たなかったため衰退していきました。

私どもは昭和40年代後半には、新宿染色協議会という染色業者の集まりをつくりました。最盛期には120軒ぐらいありましたが、今では60軒弱になっています。

富田染工芸の成り立ち

私どもの創業者は、京都の染屋の次男坊でした。長男は京都の店を継ぎ、次男は江戸から東京になったばかりの新開地で商売をするように、と浅草に仕事場をつくりました。その後、二代目が1914年(大正3)ごろに早稲田へ転居して、以来1世紀にわたってここで仕事をし続けています。私が五代目となります。

屋号は更吉(さらきち)といいます。これは更紗屋吉兵衛の更と吉からとっています。その名のとおり、江戸更紗を始めたのが初代です。

更紗はインドから伝わった紋様です。インドのガンジス文明から出てきて、ジャワ更紗になり、中国アモイのアモイ更紗になり、日本に来て、長崎更紗や彦根更紗になりました。そして東京では、江戸更紗となったのです。

更紗が日本へ伝わった当時は、蝋を溶かして筆で紋様を描き、その上から色を塗っていく方法でした。これが江戸へ来たとき、エキゾチックな柄を着物に手で描いていくと大変な値段になってしまうので、紋様を型紙に写して染めるようになりました。それが江戸更紗の原型です。

江戸更紗は、型紙を何十枚も使って柄をつくり上げていきます。一方、江戸小紋は、だいたい1枚の型紙で染めていきます。

染色と神田川の深い関係

東京江戸小紋の染色の工程をざっとご紹介します。

- (1)図案を考えたあと、型紙に図案を彫ります。

- (2)色糊を調整します。糊には生地の地の色を染める「地色糊」と、型付けで生地の柄を染める「目白糊」があります。

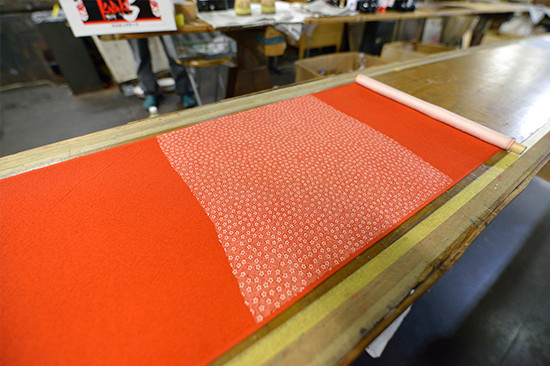

- (3)白生地を長板に張って、型紙を載せてヘラで色糊(目白糊)を置いて先に柄を染めだします。

- (4)糊が乾いたところで生地を板からはがし、染料の入っている地色糊で全体に糊付けして地色染めをします。

(目白糊が先についている所に上から地色糊がのっても、色は混ざりません) - (5)その生地を蒸して染料を定着させます。

- (6)蒸し上がった生地に付いている糊と余分な染料をたっぷりの水で洗い流します。 これが「水元」です。

- (7)さらに上洗いをして、乾燥させると完成です。

「東京染小紋の染め上がるまで」

資料提供:東京染ものがたり博物館

神田川における水元は大正時代から始まり、昭和30年代までは盛んに行なわれてきました。しかし、神田川には汚水や雨水がそのまま流れ込んでいましたので、川の水はとても汚くなっていました。それでも水は大事ですから、どんなに汚い川でも糊や染料が落ちればよいということで、仕上げに井戸水でもう一度すすぎ洗いをするかたちで水元を行なっていました。

失われた「水元」の風景

1960年(昭和35)から1961年(昭和36)の最盛期には、私どもの工房には約130人の職人がいて、1日100反くらいの水元を行なっていました。蒸し上がった反物を次から次へと川へ投げ入れ、竿にかけて洗い流していたのです。

数が多いため、なかなか目が行きとどかず、竿にかけたつもりがすーっと流れていく。当時でも何万円もする着物ですから、1反流してしまうと大変な損害です。そうすると、川下の同業者や住民の人が、「おーい、着物が流れてくるぞー」と大きな声をかけてくれるのです。それを聞いて慌てて川を下っていって回収するというのが、このあたりの楽しい風物詩でした。

神田川での水元はあまりにも当たり前の風景だったため、当時の写真は残っていません。20年も経つと、どうやって水元を行なっていたか、誰にもわからなくなってしまいました。そんななか、周辺の住民や神田川での水元を懐かしむ人々からも、水元の再開を望む声が多く上がりました。そこで新宿区染色協議会では、水元の記録と技術の継承を目的に、神田川での水元の再現を実施し、今も折を見て取り組んでいます。

2種類ある着物

少し着物についてお話しします。着物には大きく分けて「染物」と「織物」の2種類があります。染物は織られた白い生地を染めていくもの、織物の着物は色のついた絹糸を織ってつくるもので、着物としては種類が違います。染物は友禅染とか小紋染で、大島紬や結城紬など紬と称するものは織物です。

お茶会にお召しになる着物は染物です。織物の着物は使えません。格式の高い場に紬の着物は着ていかないことがマナーです。たとえ300万円する手織りの大島紬の着物であってもです。紬はどちらかというと普段着の着物なのです。

かつて鈴鹿の彫り師だけが型紙を彫っていた

更紗や小紋の型紙は、美濃和紙に柿の渋を塗った“渋紙”に彫刻刀を使って紋様を彫ります。彫り上がった型紙には漆で紗(注6)を貼って補強してあります。非常に細かく繊細な紋様です。

この型紙は染屋がつくるのではなく、デザインを送って、伊勢の鈴鹿市白子町にいる彫り師さんに彫ってもらっています。そのため「伊勢型紙」と呼ばれています。実は京都の染屋も東京の染屋も、型紙はすべて鈴鹿の彫り師さんにお願いしています。

なぜ、型紙は鈴鹿なのでしょうか。江戸時代には参勤交代がありました。諸大名が江戸城へ登城するわけですが、誰がどこの大名か、ぱっと見ただけではわかりません。そこで「定め小紋」という藩によって定められた模様の裃(かみしも)を着用することが決められたのです。

この柄の管理を引き受けたのが、徳川御三家のなかで力のあった紀州藩です。紀州藩は各藩から注文を受けて、彫り職人に型紙を彫らせていたのです。その際、版が流出したり、同じ柄が出たりしてはいけないので、鈴鹿に彫り職人を集めて柄の管理を徹底したそうです。

もちろん今は、彫り師さんはどこへでも行けますが、鈴鹿には昔からの伝統と技が今でも残っていますから、私どもも鈴鹿の職人さんに型紙づくりをお願いしているのです。

余談ですが、できあがった型紙を各藩の染屋に届ける「型紙商人」がいて、型紙を背負っているだけで全国の関所を通行手形なしに通れたそうです。そこで、紀州藩の徳川吉宗公は彼らを使って江戸や各地の情報を自在に手に入れることで将軍になれたのではないかという説があります。そして、この型紙商人こそが、後の御庭番(将軍直属の隠密[おんみつ])になったのではないかという、ちょっとおもしろい話です。

(注6)紗

2本の経糸を1本の緯糸にからませる織物の一種。薄く透き通る絹織物で、搦織(からみおり)とも捩(もじり)織とも呼ばれる。

第二部の質疑応答

Q 谷中の藍染川では、染色はしていないのですか。

A 上野一帯から谷中にかけても、染屋が3軒くらいあります。とくに江戸時代には、かなり多くの染屋さんがいたそうです。

Q 顔料と染料の違いは何ですか。

A 私どもは顔料染めの原料に、膠(にかわ)に岩絵の具(注7)や顔彩(注8)を混ぜたものを用います。この染色方法は昔からあり、着物は元々顔料染めで染められていました。自然にしか出せない独特の美しい色が特徴です。一方、私どもが染色に使う染料は、石油からつくられた化学染料を指します。化学染料は明治時代半ばにドイツで発明され、その2,3年後には日本のほとんどの染色工場で使われるようになりました。

たとえば藍染はこすると藍の色がつきますが、それは顔料の粒子が粗いからです。ところが化学染料は非常に粒子が細かく、糸の中までしっかり染着します。染色堅牢度(外的条件に対する染色の丈夫さの度合)が圧倒的に高く、また、自在に色をつくることができるのです。私どもは顔料と染料を用途に応じて使い分けています。

Q 川が使えなくなって大変だと思いますが、どんなふうに水の節約をしていますか。

A 今は工房内で水元を行なうのですが、以前は川の流れと同じようにするために、大きな漕のなかに水を流して洗っていました。しかし、そのやり方ですと染料が溜まってしまい、せっかく白くなったところにまた色が着いてしまいます。そこで新しく噴射式の機械を入れて、糊と染料を一度に「叩き落とす」ような方法で洗っています。糊と染料を噴射した水で落とし、白くなったところをもう一度水で叩き落とします。二度目の叩き落としで使った水は、糊分こそ多少ありますが比較的きれいなので、別の生地の最初の洗いに再利用しています。使う水の量を少しでも抑えるよう、工夫しているのです。

Q 川で水元を再現するとき、染料はどうしているのですか。

A 川の水を汚さないように、染料が入っていない白い糊を用いています。私どもの糊は餅粉とぬかと塩でできている、まるでおまんじゅうのような材料です。このあたりはコイが多く棲んでいるので、糊が流れたら食べてくれるのです。

(注7)岩絵の具

主に鉱石を砕いてつくられた粒子状の日本画の絵具。

(注8)顔彩

粒子状の顔料にでんぷんなどを加えて練り、容器に入れて乾燥させた固形絵の具。

工房見学と染色体験

講義の後は参加者が2班に分かれて大正3年に建てられたという工房内を見学しました。

引き出しには大量の型紙が保管されていました。江戸時代の高名な彫り師による貴重な型紙もあるそうです。

糊と染料を混ぜて、色糊をつくります。江戸小紋の染料にレシピはなく、毎回、何度も調整を重ねて欲しい色を出しています。

地色糊を布にのせ、機械を使って布全体に地色をつけます。

蒸箱で生地を蒸すことで、染料を定着させます。

蒸し上がった生地を水元で洗い、糊と余分な染料を落とします。

最後は、型紙を使った染色体験です。型染めの職人さんに教えていただきながら、白生地の上に小紋の型紙を置き、色糊をヘラで均等に延ばしていきます。ところが、実際にヘラを手にするとなかなか思い通りに糊を広げられません。熟練の技術が必要であることがよくわかりました。実際に工程を体験することで、日頃あまり知ることのない染色の世界がぐっと身近に感じられました。

参加者の声から

「説明が克明だったので、今まで知らなかったことを知識として十分に得ることができました」(70代男性)

「神田川の水文化の歴史はもちろんのこと、染色工房の特徴やしくみを詳しく知ることができて、ためになりました。特に、染色業における神田川とのかかわり、そして現在の水利用について印象に残っています」(20代男性)

「首都東京の副都心である新宿で、昔から染色が盛んだったことに驚きました」(60代男性)

「日本の伝統文化と日本の水利用について学びたいと考えて参加しました。大学で学んでいたこと以上に多くの新しいことを知り、さらに体験できたのはよい経験となりました」(20代男性)

「大松さんのお話を聞いて、目から鱗が落ちた思いです。そして富田さんの地道に日本文化の継承にがんばっておられる姿に感激しました」(70代男性)

今回の里川文化塾では、神田から始まった江戸の染色が浅草へ、やがて神田川の良質の水を求めて新宿に移った経緯と、江戸の河川利用の歴史を重ねあわせることで、人々の営みと河川のかかわりについて深く学ぶことができました。

いつもは都会の当たり前の風景として、特に意識することもなかった神田川ですが、大松さんのお話をお聞きして、神田川がいかに江戸や東京の人々の生活に密着した存在であったかをあらためて知ることができました。

また、副都心・新宿にいまだ古くからの染工房があり、染色文化が脈々と受け継がれていることは驚きでした。

神田川があったからこそ、この地に栄えたという染色業。神田川の水が使えなくなり、環境が変わった今も井戸水を使い、工程や再利用に工夫を凝らしながら伝統を守り続ける富田さんたち職人の真摯な姿勢に心を打たれました。

(文責:ミツカン水の文化センター)