機関誌『水の文化』15号

サケ川の伝統に組み込まれた、資源を守る仕組み都市の川を現代のコモンズに

-

-

東京大学東洋文化研究所助教授

菅 豊 (すが ゆたか)さん -

1963年生まれ。筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科・民俗学・博士(文学)。国立歴史民俗博物館助手、北海道大学文学部助教授を経て、99年より現職。 主な著書に『現代民俗学の視点』(分担執筆/朝倉書店 1998)、『景観の創造』(分担執筆/昭和堂 1999)ほか。

コモンズとは何か

コモンズという言葉が盛んに使われるようになったのは、生物学者ガレット・ハーディンが1969年(昭和44)に書いた『コモンズの悲劇(The Tragedy of the Commons)』がきっかけです。彼はイギリスの伝統的な土地利用形態であるコモンズ(共有地)を題材に、「共同で利用される資源は、遠からず荒廃していく」ことを「牧草地の悲劇」という例えで説明しました。

仮に、ある限られた牧草地の中に、10頭ずつの羊を持っている4人の農夫が放牧をしていると仮定します。羊が牧草地にかける負荷は4人が均等に負担しています。しかし、ずるい人間が1人いて、どんどん自分の羊を増やしたとします。その人間が1頭増やすと、その利益は増やした人間のものとなる。一方、1頭増やしたために土地にかかる負担は4人で負担しなければならない。そこで、残りの3人も単純に損しないように1頭ずつ増やしていくと、最終的にこの牧草地は滅ぶというものです。

この話のミソは、自分からこのゲームをやめられないということ。なぜなら、羊を誰かが増やすと自分が損してしまうためで、増やし続けねばならないという悪循環に陥ります。この牧草地で起きるジレンマ状況を、ハーディンは地球にあてはめて説明したのです。

その根本にあったのは、地球規模の問題です。地球全体の中の資源を維持するためには、どのように利用したらいいのか、どのようにしたら地球に負担をかけないか。こういう大きな問題を説明するために、イギリスのちょっとした小さな事例を扱ったのです。

ハーディンはコモンズの世界を、みんながただ乗りをするフリーライダーの世界と捉え、管理が存在しないと考えた。しかし、現実を見るとそうではなく、共同で管理されているコモンズにもさまざまな管理形態や使用形態などのシステム、ある種のコントール・メカニズムが存在する。そして、そのような管理システムが資源の持続可能性を保つのに役立つだろう、と一般の人々も期待したのです。

私は「資源利用が特定集団に限定され、その集団によって決められたある規則に則って管理され利用される共的資源、それらが存在する空間」、これをコモンズと考えています。

とは言いながらも、現在、コモンズに関して、二つの意味があまり区別されずに使われているように思えます。

一つは、共同で使う可能性を持つ「資源そのもの」(Common Pool Resources)です。文字どおり、海、川、森林など、資源そのものを指します。

もう一つの意味は、「共同所有の資源」(Communal Property Resources)で、資源とそれを取り巻くシステムの両方を表します。どちらも、よくCPRと略され、文脈によって使い分けされたり、区別せずに使われています。

「共同所有の資源」という後者の言葉を使うときは、どのように人々が共同して資源を利用し、共同で分配、維持管理しているかというシステムに目が向きます。今回も、ただコモンズというときは、こちらの意味で使います。

一方、前者には、そのようなシステムの意味はありません。みんながアクセスしたい資源そのものです。ですから、一個人で独占することも、国が独占することも、また、みんなで使うことも可能です。この言葉には、資源をどう所有し利用するかという意味は本来は含まれていないのです。

例えば、アワビの例で考えてみましょう。アワビそのものは単に前者の「資源そのもの」です。

しかし、アワビの生息数が常に一定以上になるようにするには、再生可能な漁獲数を超えて乱獲しないようにしなくてはなりません。そのために、漁場が設定され、漁場で操業する権利つまり利用権が設定されて、それを組合などが管理します。さらに、操業制限が行なわれたり、誰かが密漁をしないように監視し、それを破ると相応の制裁措置が取られたりしなくてはなりません。こうなると、アワビそのもの、アワビが捕れる漁場、利用権、管理組織、これらを含めて「共同所有の資源」と呼ぶことができます。

資源といってもいろいろある

今コモンズの話をしましたが、そこで人々が何を資源として見るかというのは重要なことです。一口に「川が資源である」と言っても、川全体が資源なのか、川の水が資源なのか、魚が資源なのかと、いろいろな見方ができます。

そこで、こうした資源を「資源素」と、「資源素」が複合して存在する場としての「資源系」に区別するとわかりやすいと思うのです。

先程挙げたように、川一つとっても「水」そのものや「魚」、さらには「発電源」、「航路」「飲料水の供給源」としての川など、人が川に見出している資源の要素はさまざまです。このように「資源素」とは、人がそれぞれに資源として見出している「要素」を指しています。

一方、川、海、山などは実体としてあり、かつ、いろいろな資源素を内包しています。そこで、さまざまな資源素を内包しているような資源の総体を「資源系」と呼ぶことができます。その資源系の中に、多様な利用価値を持った資源素を、人が見つけ出すと考えればよいわけです。

このようにとらえると、例えば、資源系のレベルでは同じ「川を守る」と言っていても、資源素のレベルまで下りると、あちらを立てればこちらが立たずになることも多い、ということがわかってきます。川にダムをつくり水資源を確保することは、川という資源系の持っている「水資源」という資源素を大きくしますが、そうすると魚が上流に上らなくなるというように、別の資源素が衰退する場合があるからです。

同じ川でも、このような資源素の組み合わせがいろいろあり、どれが大切かは状況によって変わるということです。人々はそれぞれの地域で、それぞれの資源を見出しており、それぞれの利用法があり、その利用法を取り巻く背景に人間関係がついてくる。この連鎖関係を見ないと、なぜ住民同士あるいは住民と行政の摩擦などが発生するのかわからないし、それがわかれば対処の方法も考えられるようになるはずです。

資源素、資源系、地域の条件、それを取り巻く人間関係、場所により異なるこれらの連鎖をきちんととらえないと、コモンズの話も始まりません。

コド漁

私は、新潟県岩船(いわふね)郡の大川(おおかわ)という川に、20年前から通っています。ここでは、コド漁という古いサケ漁が行なわれてきました。

サケ漁は、それにかかわる中で、いろいろな人間関係をつくったり、川を保全するという機能を持っています。いわば、利用しながら守っている例です。しかし、漁師が「川をきれいにしよう」と考えているわけではなく、サケ漁をすることがサケが上ってくる環境をつくることにつながり、環境保全と一致します。自然環境と関係を持ちながら利用するという行為をとおして、生活の中に実益を取り込んで環境を維持、保全する方法があることを予感させます。

ここで自然と人の関係を判断する基準として私が参考にしているのが、前代から伝わってきているコモンズの「伝統」です。コモンズは、長い間そこに住んでいる人が、必要に応じて資源を利用してきた歴史の安定した到達点だからです。安定しないと、利用すべき資源はすでに消えてしまっているはずです。ある程度資源量が確保されて続いているという歴史的背景があるということは、社会の中で安定したポジションを得た、つまりその時代状況にあってはうまくいっているという一つの証明になりうる、と私は考えています。

コド漁というのは、コドという仕掛けの上で2、3時間じーっと待ち、漁具で引っかける、非常に効率が悪い漁です。なぜ、こんなに効率の悪いことをするのかが問題です。現に、大半の河川ではこのような漁法は継承されていません。

実は、250年前、大川沿岸の隣同士のムラで漁場争いがあり、塚を築いて境界を守るということで落ち着いた事件がありました。また1872年(明治5)にも、隣村との揉め事が再燃しています。さらに「川はムラのもの」では済まず、「大川流域全体の共有の空間」として認識されることもありました。1796年(寛政8)に上流の集落が連合して、下流の集落で行なった流し網漁の差し止めを要求しました。流し網でサケを根こそぎ捕まえてしまうためにサケが上流に上ってこない。そこで上流が一致団結して直談判をしたのです。流し網のほうがコド漁よりずっと効率的ですが、明治維新の時点では消えています。コド漁が残った理由は、多分上流側の言い分が認められたからでしょう。

近世の津軽石川(現・岩手県宮古市)などでは、サケが藩の重要な投資対象になりました。すると商業資本が入り、支配者の論理からサケ漁の権限をムラから取り上げて独占してしまいました。それに比べると大川が幸運だったのは、江戸時代に支配者が頻繁に変わり、統一的な川管理の政策ができなかった点にあります。さらに、大川は越後の一番北で、消費地からも遠かった。このような条件が重なって、コド漁が残ったと考えられますが、単純に「残った」のではなく「残された」と考えるべきなのです。

「川分(かわわ)け」コモンズのオークション

サケ川というのは、川でサケを捕る権利と場所を意味します。そのサケ川の権限はムラに帰属しますから、ムラごとに漁場区に川を分けています。その川の漁場区を、さらに個人の場所に分けるのです。

昔は、ムラのいろいろな義務を履行する人が、サケ川漁業に加入できると定められていました。村の総会と自治会費を納める寄り合いが年2回行なわれ、その内の1回の席上「川分け」という入札をします。場所の数以上に組合員がいたという具合ですから、希望者全員には当たりませんでした。それぞれの場所に値段をつけ、一番高い値をつけた人が落札します。

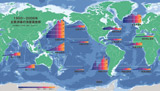

1984年(昭和59)の入札を見ると(下図)、6名の参加があります。*印のついている人が落札者。私が世話になった「じいちゃん」は6番と8番が好きなんですね。それと、各人の付け値の平均額を見ると、「じいちゃん」が一番サケ漁に熱心だということがわかります。

コド漁は200年以上も続き、各場所で毎年どれくらい捕れるかは、みんな何十年もやっているのでわかっています。好きな場所も決まってきて、それを他の人間もわかっている。「じいちゃんはここを狙ってくる」ということがある程度わかっているので、敢えて競争はしません。そのように暗黙の了解で、値段や場所が決まってくるのです。

みんなが「ここは捕れる」と思っている場所は、12万8000円で落札された4番だということもわかります。相場は10万円前後ですから、どうしてもそこを使いたい人は、相場に多少上乗せをしなくてはなりません。入札で得られた金は古くはムラで管理し、祭りの費用になったり、全戸に平等に分配したりしています。川の収益も、公的な資源として重要だったのです。

また「差し引き」という仕組みがあります。入札を開封する前に、1度だけ値段を変えるチャンスを与える仕組みです。100円足すとか、5000円引くとかいいます。これをオープンにして決着します。サケを捕るだけではなく、入札自体の楽しみがあるのです。人と自然のつき合いの中には、獲物が捕れたという結果だけではなく、システムが楽しいという側面がありますね。

川分けの入札のときには、必ず隣のムラの者が立ち会って境界を確認します。入札する前にみんなで川を見るわけです。杭は打たずに、棒を持って右だ左だと言う。1年経てば川は変わりますから、「今年は、この場所は悪いなあ」と言う者も現れます。実は、つぶやいた本人はそこが欲しい。既に駆け引きが始まっているわけです。

人間関係とサケ漁は互いに影響し合う関係

このサケ漁のベースには、ムラ社会のつきあいがあります。コモンズを支える人間関係がないと、コモンズは維持されません。しかし一方では、サケ漁が人間関係をつくる側面もあります。サケ漁が人間関係をつくり、人間関係がサケ漁を生むという、相補い合う関係が存在するのです。つまり、川をコモンズとして利用したり川を守るという行為は、川にかかわることでコミュニティをつくる効果が期待できるわけです。

例えば、川岸に点在する小屋には漁をする人々が集まり、酒を飲み、漁をだしに人間関係を楽しんでいます。このような場でサケ漁の情報も伝わります。例えば「下流で昨日甚兵衛が取り損ねたのはすごい大物だったぞ」という話が上流に伝わり、「あれは橋の所で与作が捕った」というような話が伝わってくる。誰かが捕り損ねたサケを捕るのも、日頃のつき合いで情報を共有する間柄から生まれる名誉なのです。一見、「サケが捕れてうれしい」と見えることも、実はもっと複雑で、いろいろな楽しみが込められているのです。だから、彼らはコド漁を捨てないといい、一方、そういう論理は、行政側ではなかなか理解できません。

大川では、女性が河原で畑をつくっています。砂地の小さな畑は、家庭菜園のようです。特に中流域は河原が広いので、モザイク状に広がっています。こういう所に、伝統的な作物が残ります。豆でも、古い、自分の所でしか使わないような、商売にならないものを植える。自分で食べたいものをつくるわけです。赤カブもつくります。もう稼ぐ必要のないという人は、自分の所有する畑は放っておいて河原畑で食べるくらいのものをつくる。

昔は、無所有層が河原を開拓して、自分たちの日常必要なものをつくっていたことは、間違いないでしょうね。河原の持つ、弱者救済機能です。今は、別の場所に広い畑を持っている人でも、河原畑に通ってくる例もあるようです。河原に行けば、他のおばあさんと会えますからね。

河原畑にははっきりとした社会システムがあるわけではないのですが、不文律の人間関係がある。

意図せざる結果をもたらすシステム

川には、「俺たちの川」という村ごとの小さなコミュニティでとらえられたコモンズの意識と、大きな流域から見たコモンズという意識が二重に存在します。また、それらを運用するシステムも重層しています。さらに落札して得た「川のこの場所は俺のものだ」という個の意識もある。こうした感覚が、川の所有意識の萌芽なのです。

彼らが、ここに来て釣りをする都会人と明らかに違うのは、彼らがここで歴史と、その歴史の背景に存在する社会システムを背負っているからです。彼らは、自分たちの社会システムをちゃんと持っています。そういう社会システムが結果として、川の保全につながっています。

彼らは本当に川に敏感で、ちょっとでも水が濁っていると自転車を漕いで、みんなで上流に上がっていく。するとトラックを洗っている人がいた、という例もあります。「何で俺たちに言わないで、上流で工事するんだ」と役場に駆け込んだりすることもある。彼らを自然の管理者と見る必要はないけれど、明らかに本人たちの意図とは別に、管理者の役割は果たしています。

大川も後継者がいなくなり、入札をやめた所もあります。入札をやめてみんなで平等に管理を負担するという方向にいった所もあります。コモンズを維持するための条件としては、参加者の人数や資源量、経済性などがあります。そういうものがぴったり合わないとコモンズは維持できません。それらが変化していく中では、コモンズを維持する仕組みも変わらざるを得ないのは当然です。

いま、世界で盛んに議論されているのは、多様な成員とコモンズを維持するにはどうしたらいいかという問題です。日本は、海外に比べると均質な社会と思われがちですが、実はそうではない。さまざまに異なった社会階層、経済階層の人々、すなわち、価値観が大きく異なった人々が、同じ空間の資源にアクセスするのが普通のことになっています。これをどう調整するかが、大きな問題となります。

都市の中に里川を拡張していこうと考えたときに問題となるのは、多様な人が多様な価値観を持っているため、一つの価値観でまとめきれないということです。すると、お互いの信頼関係が築けないし、信頼できない人をしばる規則もつくりづらくなります。

裏返していうならば、川を維持するためには、そのような社会的紐帯が不可欠ということです。

都市の川をコモンズにする戦略

昨年4月に、「河川敷に不法菜園」と見出しのついた新聞記事を目にしました。東京都江戸川区、新中川での話です。河川敷を菜園として利用している人たちがいる。その人たちに河川管理事務所が立ち退き命令を出し、最終的には強制撤去しました。大川の河原畑ではうまくいったものが、都市ではうまく機能しないわけです。

この事件は象徴的で、私はこの事件についての意見をまとめてみました。

行政側への意見としては、「管理」を狭くとらえているというのが私の印象です。河川敷に管理事務所は「防災の観点から危険であるからアクセスするな」と言う。この考え方が狭い。問題は構築物ですが、構築物をつくることと菜園化することは、別の次元の問題です。それを分けて考えるべきなのです。

というのも、河川敷の菜園利用を排除するのではなく、適切な利用システムを積極的につくり上げるほうが有益と考えるからです。第一に、限られた都市空間の有効利用ができます。スペースがない所で菜園を作りたいという市民の思いに応えることができます。第二に、河川敷を利用することで環境保全ができる。菜園は、菜園づくりを行なわない地元住民からは「景観が悪い」「環境を荒らしている」と否定的に受け止められています。それが河川管理事務所の言い分の裏づけにもなっているのですが、それは問題の所在が違うのではないでしょうか。野放図な利用や、菜園化した結果を引き受けようとしない無責任な利用が問題なのであって、菜園化そのものが問題なのではないということです。管理システムの不在が問題なのであって、菜園化そのものは、河原にゴミを放置するようなものとは違います。適正なシステムがあれば、不法投棄などをやめさせるといった「有益な違法行為」になりうるのではないか。菜園化することで、河川敷で菜園をつくる人は、ある種の河川敷の管理者として、河川事務所の仕事の一部を担ってくれる。少なくとも、責任ある利用者を育てることが大事なのです。無責任な菜園利用者がいくら増えても、環境保全につながりません。河川を守るという責任ある人々を育てることは、河川の保全につながります。そうした人々を育成するのには、菜園は効果的だろうと考えました。第三に、菜園によって新しい人間関係をつくり出すことができます。このような菜園を維持する過程では、菜園づくりを行なう人が組織をつくり、一定のルールが生まれるでしょう。

ムラにはそのようなルールが既にあり、都市ではこれからつくらねばならない。その方法は対話です。そういう組織ができれば、河川敷の適切な管理がその人たちによって行なわれるはずです。

ですから私は、ここを単純に菜園として開放しろとは言いません。年間使用料いくらで、この区画を使いなさいというだけでは、だめなのです。組織的に河川のゴミを拾うとか、さまざまな管理行為にかかわり、義務を負う。勝手気ままに振る舞うフリーライダーは排除しなくてはなりません。

このような組織は、人間関係の希薄な都市社会に、新しい人間関係を形成するだろうと思います。川を守るための組織は、何もない都市でも、川にかかわる人間関係を生み出すでしょう。つまり、「人間関係を形成するために川を使いましょう」という仕組みを構築しなくてはなりません。そういう意味では、菜園づくりが単なるお金で面倒な負担を避けるような行為であってはだめなのです。

人々の関係が生む「里川」

組織やルールというのは、つくるよりも維持して守らせるのに骨が折れます。組織やルールが上から押しつけられたものであれば、それを守ることは大変難しいことでしょう。しかしコモンズを維持している集団が、長い時間をかけて培われたルールを守ることは、成員に納得して受け入れられたことに違いありません。実際、大川のコド漁に携わる人たちには、守らないなどということは、考えたこともないという意識があります。

それと、正当性も大事ですね。これも時代と地域によって違うのですが、現代の社会で、平等や公正から逸脱するものはコモンズとして成立しません。それぞれの社会で認められる正当性を持たなくてはなりません。

また、基本的な信頼関係がある社会は発展しやすいという考え方があります。そのような信頼関係を生む人々のネットワークを「社会関係資本」(Social Capital)と呼びます。ただ人が集まっても、信頼関係は生まれません。逆説的ですが、人間関係を網の目のようにつくっていかなくては信頼関係は生まれないのです。例えば菜園をとおして人間関係ができると、いつの間にかそれを越えたコミュニティがいくつもできていくでしょう。それが社会関係資本となっていくのだろうと私は思います。いわば、コミュニティの再生です。そのために川は資源として注目すべき存在です。

湾処(わんど)と呼ばれる川の淀みや淵を人工的につくっても守る人がいなくては、川はきれいになりません。目に見えないネットワークが背後にあることが大事なのです。河原のグランドで野球をしている人々も、ただ「野球をしている」ではなく、「河川敷を利用している」という意識が大事ですね。自分たちが資源素として見ているものをどんどん特化していくと、資源系全体としての川が見えなくなりがちです。そうではなくて、この川がなければ自分と社会とのかかわりがなくなってしまう、という意識の持てる川。これが里川なのでしょうね。