機関誌『水の文化』15号

川を「里川化」する水車の復元「私の代(だい)」という世代感覚を取り戻すために

川を「里川化」する水車の復元

「私の代(だい)」という世代感覚を取り戻すために

かつての日本には水車が多数見られた。灌漑、揚水、製粉、発電…。水車は川や用水路から水力エネルギーを利用する貴重な地域資産だった。その水車を復元し、実際に取り付けて水車づくりの知恵を伝えているのが、佐賀県相知(おうち)町の「自然と暮らしを考える研究会」だ。 水車が回ると、人々の川への思いはどう変わるのか? 活動を引っぱってきた石盛信行さんの口から飛び出す「俺の代(だい)で水車を絶やすわけにはいかない」という言葉を聞くと、「私の代(だい)」という時間の感覚について考えさせられる。

-

編集部

里の技術を伝えるには何が必要なのだろう

無形の技術や知識を伝えることは難しいものだ。読み書きの習慣や手引き書がない時代には、人は見て、話して、聞いて、技術を身体に刻み込んだ。無形の情報を伝えようと思えば、物として形に残したり、祭りのようにイベント化するしかない。

例えば、伊勢神宮では20年ごとに式年遷宮(しきねんせんぐう)が行なわれ、神殿を新しく建て替える。これなどは、建築技術を後世に伝える儀式としても機能しているのだろう。

法隆寺の宮大工棟梁として有名だった西岡常一は、かつてある古代の寺を復元するときに、「現代の宮大工の知恵で当時の姿を復元しておけば、それが何百年後であっても、工人が形を見て考え抜いて元の姿を復元することができる」という内容のことを話されていた。形になった技術を読み取るにも、技能のストックは必要ということで、専門技術とはそういうものなのだろう。

では、大寺院ではなく、里の小さな水車を復元する場合にはどうだろう。

かつて、日本中に身近な道具や機械として存在した水車が、現在は多くが姿を消している。今も水車大工と呼ばれる人が何人かいるが、そうした人の話を聞くと、水車づくりは特別な専門技術というよりも、あり合わせの知恵と技術をいかに巧みに在地の条件に合わせるかが勝負の分かれ目となるらしい。

人は、専門技術は努力して伝承しようとするが、手軽な技術は忘れてしまう。しかし、手軽な技術こそが、実は暮らしに多様な意味を持たせている、ということを水車は気づかせてくれる。

昔はいたる所に地域固有の水車があった

今でこそ珍しくなった水車だが、かつては全国いたる所で水車は見られた。明治時代に陸軍省が調べた資料によると、1910年(明治43)は全国で約4万4000基の水車が存在していた。それほど身近であった水車が、この100年の産業化の過程で多くが姿を消してしまったのである。

とは言っても、水車とは水力エネルギーを動力に変換する簡便な機械である。昭和30年代までは、全国各地で使われていたのである。

水車は、揚水、杵や臼、発電などに用いられた。北海道ではインディアン水車が遡上してくる鮭を捕るのに使われている。ちょっと変わったところでは、鹿児島県知覧(ちらん)町や加世田(かせた)市に伝わる「からくり水車」があり、水車動力で舞台上のからくり人形が踊るように複雑な動きを演じていく。水による回転エネルギーが、土地によってさまざまな異なる用途に用いられるのである。

こうした水車の中でも、現在有名なのが福岡県朝倉町にある三連水車だ。筑後川中流の山田堰から引き入れ川と並行して流れている、堀川用水に据えられている。水車の直径は、それぞれ4.76m、4.30m、3.96mで、周囲の13.5haを灌漑している。三連水車がつくられた1789年(寛政元)までは二連で回っていたそうだ。

もともとこの水車が回っている堀川用水は、1663年(寛文3)に筑後川から水を引き入れて造られた。その後、水車が造られた翌年の1790年(寛政2)には、当時の庄屋が堀川の取水口に山田堰を造営している。

灌漑用途の水車は、水車そのものだけを見るのでは不十分だ。水車を回転させる川や用水と、周辺の田んぼを結ぶ水利ネットワークの中で機能している装置として見たときに、水をどのように利用してきたかという知恵と歴史がわかってくる。

町切(ちょうぎり)水車

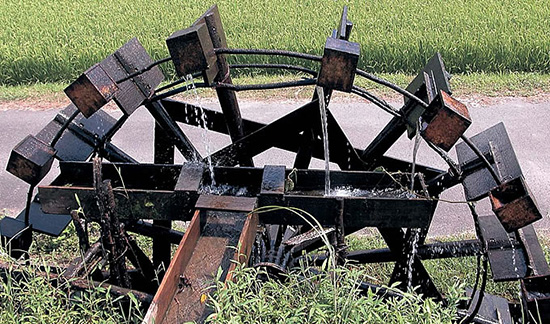

このような水車を現代に復元し、町の宝として継承していこうと活動しているのが、「佐賀 自然と暮らしを考える研究会」の人々だ。研究会では、佐賀県相知(おうち)町の町切地区にかつて多数あった水車を復元し、毎年子供たちと一緒に取り付けるイベントを行なっている。

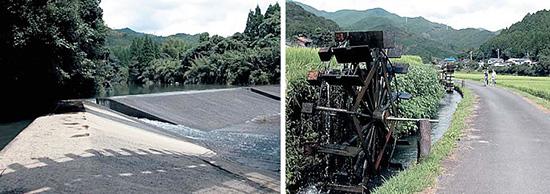

相知町は、唐津市で玄界灘に注ぐ松浦川の中流に位置する人口約9300名の町だ。水車が回る町切地区は、この松浦川に合流する厳木(きゅうらぎ)川沿いに位置している。この厳木川の町切堰から引き込まれた用水路は川とほぼ並行して流れ、全長約5km。4つの集落の田んぼに水を供給し、再び厳木川に流れ込んでいる。この用水路に、現在、復元された6基の水車が灌漑水車として回っている。

水車復元の中心メンバーである石盛信行さんは、この町の出身。しかし、学校卒業後、いったん町を離れ大阪で働いていた。そして、1984年(昭和59)にUターンして町に戻り、公民館活動に従事するようになったのである。当時も水車はあることにはあったが、2基しか回っていなかったという。

そこで、石盛さんたちはまず公民館活動の一環として、町に残る古文書などをもとに、厳木川の町切堰や用水路、水車について調査を始めてみた。すると、断片的ながらも、面白い資料とエピソードが続々と出てきたのである。

町切堰や用水路、水車は、どうも江戸時代、17世紀の初めごろに唐津藩主寺沢氏、大久保氏の新田開発の一環としてつくられたようだ。当時は35世帯が暮らしていた町切地区が、19世紀初めの文化・文政年間に60世帯に増えていたこと。江戸時代には厳木川がすぐに氾濫し、稲作復旧もままならず、「砂押し」と呼ばれる年貢の免除があったこと。水車の管理は庄屋が行っていたこと。伊能忠敬も1812年(文化9)にこの地を測量して町切堰と川幅の記録を書き止めていること。時代は下り昭和30年代までは、5kmの用水路に稲作用水車だけでも20数基、米搗き水車3カ所、協同浴場用水車3、4カ所が存在していたことなど、この地区の人々の暮らしと川のつながりの歴史が次第に明らかになってきたのだ。

石盛さんも「当たり前」と思ってきた里の姿。その里が、先祖の暮らしの歴史が詰まった財産に見えてきた、再発見の瞬間だった。

水車復元体験イベント

先人の歴史に驚きを覚えた石盛さんたちは、1996年(平成8)に「自然と暮らしを考える研究会」を立ち上げ、98年(平成10)2月から水車の取り付け研修会を始めた。といっても、水車大工に専門的な技術を教わったというわけではない。最初の年だけ地主さんに取り付け方を教えてもらい、翌年からは毎年自分たちの力だけで付け替えを続けている。

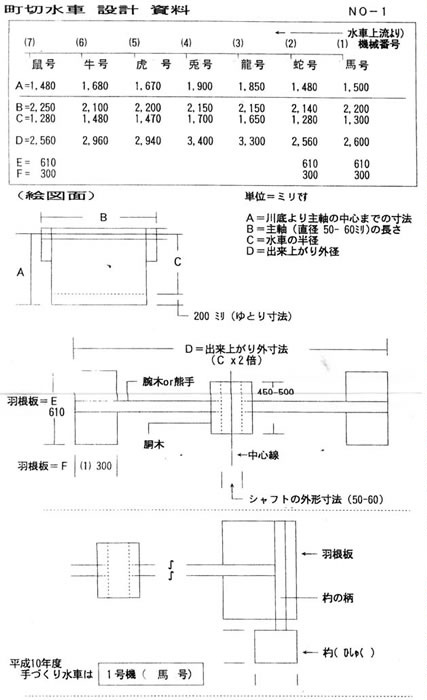

精密な設計図でもあるのかというと、そんなことはない。ワープロで打ったおおよその部品寸法資料1枚をもとに、あとはその都度集まり、材料を切り、組み合わせていく。もちろん、「濡れて木が膨らむことを念頭に置いて、ゆとりをつくれ」などのノウハウもあるにはあるのだが、けっして難しいというものでもない。

この水車取り付けには子供たちも参加する。研究会では地元小学校に出前授業を行なっているということもあり、毎年田植えが始まる1カ月前に行なわれる水車取り付けの日には、地区の住民がみんな集まり、近年では、町外からわざわざ見学と体験に来る人もいるという。

今年2003年(平成15)は5月の日曜日に、用水路周辺の掃除と水車取り付けを行なった。集まったのは160名であった。

自然と暮らしを考える研究会ホームページ

http://web.people-i.ne.jp/~suisha/

俺たちの代で絶やすわけにはいかない

水車が回るようになると、土地の人々の川への眼差(まなざ)しも変わってくる。石盛さんたちが子供のころは、川に入って遊んだそうだが、4年前までは誰も手入れをしないために、葦が生い茂り川面も見えない状態だった。1999年(平成11)から「会員」たちが河原の草刈りを行なって、子供たちが川に入れるようにした。

こうした試みも、地元の一部の人からは最初は「なにも、そこまでせんでも」と言われたという。「水車など地元のもんにとっては珍しくないのだから、そっとしておけばよい」と思ったのかもしれない。

しかし、石盛さんは「これは人類の遺産。先人の遺産として、俺たちの代で絶やすわけにはいかない」と言う。

現在、メンバーの数は約20名。東京大学の研究生や国土交通省の協力で河原をシードバンクとして活用したり、小学生と草花調査、生きもの調査、水質調査なども行なっている。また、中学校とは職場体験学習として稲刈り学習や、田んぼの水がどこからくるかを探る「源流探し」を3日間にわたり行なっている。水車を出発点に、用水路と川全体で環境体験活動が広がっている。

石盛さんは言う。「4年前に葦の草刈りをして川面が見えてきたときに思ったのは、昔はもっと水があったということです。子供のころにはこの川の石で水切りをして遊んでいた。今、遊ぶ場として川を使ってもらえば、成人して一度はこの町を離れても、またこの川に戻ってくるかもしれない」

水車で伝えること

大規模で精巧な水車と異なり、町切水車のような灌漑水車ならば、専門的な技術がなくてもつくることができるし、実際に据え付けることもできる。現在回っている水車は6基あるが、灌漑面積はわずか0.7haである。

にもかかわらず、石盛さんたちがこの水車で伝えることとは何なのだろう。

おそらく、それは水車づくりの楽しさなのではないか。水車取り付けが手軽で、みんなでワイワイ参加する作業だからこそ、子供も大人も自分の興味で水車づくりに協力できる。水車をとおして、用水路をつくった、かつての人々の生きるための知恵や苦労もわかる。水車をとおして、稲作と土と水と生きもののつながりにも関心が向く。水車があり続けることで、いつの間にか川や用水路とのかかわりがどんどん生まれてくるのである。

最初は「水車を伝えること」から始まった活動も、楽しんでいるうちに、「水車で伝えること」が次々と気づかれ、それが新たな川・用水の利用や企画に結びついていく。研究会の活動をうかがうと、手軽な技術を伝承する心は、技術そのものを楽しむ好奇心と、「俺たちの代で在地の宝を絶やすわけにはいかない」という気概から成り立っている気がしてならない。

町切水車は、水車復元という「みんなで行なう手軽な作業」が、単なる川を身近な里川に近づける効果を示してくれているのではないだろうか。水車づくりに参加した子供たちも、大きくなって「俺の代で…」と言い出すかもしれない。

<里川の風景>堀割のまち柳川

福岡県柳川市は、有明海に面した人口約4万1000人の都市だ。無数の水路(クリーク)が広がる低湿地帯で、ここを人々が舟で行き来していた。と言っても、水が豊かということではない。逆に、低湿地で水が乏しく排水が困難なため、クリークに水を溜めているのである。

この地特有の治水・利水の仕組みに「もたせ」がある。水路にかかる橋の下の水路幅は、上向きに広がるようにせばめられているが(左下写真)、これは一時的に増加した水を溜めてゆっくり排水する治水システムや、雨や上流からの水をできるだけ滞留させて利用する利水システムとして機能する。いわば、水をゆっくり流す工夫だ。前述のせばめられた水路を「もたせになっている」と言ったりする。

市内には樋門が449基あり、大雨が降ると行政の連絡を受け、樋門の側に住んでいる人などが開閉するので、どの樋門をどのタイミングで開閉するかもノウハウとして蓄積されていく。

映画にもなった『柳川堀割物語』で描かれたように、ここの堀割は昭和50年頃を境に急激に汚れたが、市民活動の成果もあり、かなり改善されている。遊覧船に乗ると、家々の通用門や庭が堀に向いていることがよくわかる。見上げるようなマンションもあれば、堀に向いた小ぎれいな住宅もある。郊外に向かうと、昔ながらのクリークが残るが、目を遠くに転じると、一面に整備された水田の向こうに県営集合住宅が島のように建っている場所もある。これが2003年(平成15)の柳川だ。

柳川には堀と暮らしが渾然一体となった個性があり、「水郷」「水の都」と呼ばれる景観を持っている。しかし、里とは人が住んでいる場所の意味であることを思うと、今ここに住む人々が今後どのような暮らしを選び取るのかが気になるところだ。2001年(平成13)に施行された「柳川市堀割を守り育てる条例(水の憲法)」は、「行政部門毎ではなく、関係者が一丸となって水問題に取り組む」ことが謳われており、里川づくりという点からも、これからが楽しみだ。

<里川の風景>棚田というストック

石盛さんたちに連れていっていただいたのが、町切から山一つ隔てた谷沿いにびっしりと張りついた棚田だ。天水田で、山頂部にある溜池からも、一部水を引き、それらが谷底の平山川に合流している。

「おそらく、ここら辺りは、昔は農民の隠し田だったのでしょう。棚田がなければ、下流はすぐに洪水でしょうね」と言う。