機関誌『水の文化』22号

個性ある温泉地に

神奈川県温泉地学研究所ロビー展示パネル「世界の温泉」より

-

-

千葉大学教育学部教授

日本温泉地域学会会長

山村 順次 (やまむら じゅんじ)さん -

1940年生まれ。東京教育大学大学院理学研究科博士課程単位取得(地理学)。 主な著書に『日本の温泉地』(日本温泉協会、1998)、『世界の温泉地』(同、2004)他多数。

温泉は治療の場として始まった

温泉地は療養の湯治場として発展してきました。例えば、湯畑のある草津温泉は強酸性の湯で、身体に良いということが、口伝えに広がりました。

しかし、草津の湯は47〜48度と温度が高く、浸かるにはかなりの忍耐を要しました。病気を治したい一心から熱湯に身を任せ、中には死者も出たといいます。このため、草津温泉にある光泉寺には無縁仏の碑が残されています。湯もみは、湯の温度を下げ、準備運動のために行なわれます。その際唄われる湯もみ唄は、大正以降に草津節として全国に広まりました。

江戸時代に、房総の百姓8名が村役人に「これから草津に40日間の湯治に行かせてください」という湯治願いを出した記録も残っています。

このように、温泉は天の恵みと認識され、まず療養の場として発展します。日本の温泉地にはよく祠がありますが、そこには松葉杖などが置いてありました。病人が何週間も湯治を続けるうちに良くなって、無用になった杖を奉納して帰ったわけです。

現在も、温泉は身体に良いといわれていますが、仕事の都合などで長期滞在ができない場合もあります。1泊や2泊では、目に見える効果は期待できません。しかも温泉そのものだけではなく、気候や地形など、いろいろな要素が複合されて、効果が表れます。日常生活とは異質の場所に行くことが、気分を変える面もあるでしょう。

香川修徳は、1738年(元文3)に我が国初の温泉医学書『一本堂薬選続編』を著しました。この人も、温泉はまず「気を助ける」といっています。

このような複合的な効果は、人によって感じ方が違うし、証明しづらいものです。しかし、経験的には温泉は「良い」と思っています。今は温泉法で、「何に効く」と言ってはいけないのですが、「こういう病気の人は入ってはいけません」と禁忌症については示すことになっています。

湯治期間は3週間

温泉地では、薬師堂をつくり、身体を守ってくれる薬師如来を祀りました。病人は滞在中、薬師如来を拝んで、湯治をしました。

昔は、滞在期間は3週間と決められていました。1452年(享徳元年)に『有馬入湯記』を記した京都・相国寺の僧瑞渓は、「一回りは少し入る、二回りは多く、三回りは少し」というように「三巡り」を基本として勧めています。つまり、「温泉には1週間単位で3回入りなさい」ということです。これは、平安末期の貴族、九条兼実が『玉葉ぎょくよう』という日記に薬湯の入り方で三週間と書いていることを引き継いでいるのでしょう。ちなみにこの湯は、温泉ではなく、いろいろな木を湯に入れた「五木の湯」というものでした。

3週間の湯治期間は、明治以降日本が導入したドイツの温泉治療法でも同じです。

クアパークが観光地に

そのドイツでは、どのように温泉が発展したのでしょうか。

18世紀のドイツでは、最初、王侯貴族が療養という名の下に温泉地に集まりました。有名な温泉地バーデンバーデンでは競馬が開催されたり、豪華なホテルも造られ、ヨーロッパの夏の中心になるくらいでした。

ところが、19世紀後半のフランスとの戦いで衰退したバーデンバーデンは、再び温泉の本質を見直し、病人が集まる療養地として発展します。心臓病やリュウマチなどの人々が集まるようになりました。

制度面で注目されるのは、戦後の旧西ドイツでは、温泉地療養に保険が使えたということです。保険料を払っている人は無料で温泉に行けました。ちょっと疲れたら医者に診てもらって、「温泉地に行くといい」と診断書を書いてもらう。実際に行ってみると、温泉地にも何十人もの温泉療法医がいて、受診すると、「このようなメニューで過ごしなさい」と指導されました。どんなメニューかというと、圧注湯、マッサージ、電流を流す湯、吸入、蒸気浴など、いろいろありました。起床時間から食事までプログラムは細かく決められています。

温泉治療施設はクアミッテルハウスと呼ばれ、医者がいる温泉施設です。その近くにクアハウスもありました。日帰り客を対象とした日本のクアハウスとは違って、滞在している人が憩う場所です。広大な森林に囲まれたクアパークの中に、ホールやレストランが整い、カジノが併設されている所もありました。

ところが、そのドイツでも1980年頃に再び転機がやってきます。公的補助は治療費のみになって、温泉滞在費は自己負担に移行したり、滞在日数が制限されるようになりました。すると、それまで多数あった小さなホテルには客が来なくなり、大いに困りました。ここではじめて、彼らも観光に目を向け始めるわけです。

療養とはいっても、重病人が来るわけではありません。ですから、3週間もあると暇なときは近くの観光地を巡るツアーに参加したりしていたのです。90年ごろになると、私費で自分で好きな温泉に好きなだけ滞在するという形に変わってきます。

フランスでは、温泉は療養、保養が中心で、今でも国がしっかりと補助しています。お金の無い人には、交通費まで出るそうです。

ヨーロッパでは、基本的には温泉をそういう意味で大事にしてきて、温泉地が形成されました。温泉地にはクアディレクターという専門職があって、地域観光の方針を決めていきます。保険に頼らないで来てもらわなくてはならないため、ゴルフ場やプールをつくったり、大きな露天風呂にスライダーつけて子どもたちに来てもらうように、そういう脱・療養施設に投資をしていると、以前ある温泉地のクアディレクターは話していました。

近郊リゾート地の誕生

一方、日本ではどうでしょうか。

明治の終わりには、熱海に1週間も10日も滞在する人がたくさんいました。しばらくすると上流階級が別荘をつくり始め、そのころ登場し始めた中産階級の人々向けにも別荘が分譲されるようになります。温泉地が、農民や庶民が身体を治す場所から、商業地に変化してきたのです。

これに鉄道が整備されると、観光地へと変化するようになります。昭和の初めに小田急電鉄が箱根にロマンスカーを走らせました。これは、2人づつ前を向いて座るロマンスシートの「ロマンス」です。「週末はロマンスカーで箱根に来てください」というわけで、鉄道会社がプロモーションしたのです。

昭和の初期は、東京に近くて1泊や2泊で楽しめる場所が、観光地として賑わいました。伊香保は近いけれど、草津はちょっと遠い。歴史ある温泉地でも、東京からの交通手段の有無と距離で、明暗が分かれました。大阪近郊では、有馬温泉と白浜温泉が発展します。

別府はもとは外湯を中心としていましたが、明治期にちょっと掘ったら湯が出るという湯脈が見つかって、みんなが温泉を掘り始めました。明治の末には大分県が掘削の禁令を出すほどに何百も掘られました。外部から旅館経営に参加する人々が入ってきました。特に愛媛県あたりから来る人が多かったといいます。

四国や中国地方は温泉があまり無かったので、みんな船に乗って別府に療養に来ました。別府が温泉場として発展したのには、このような背景があります。

熱海は、むしろ東京に近く、交通が便利だったことが大きな発展要因です。別府のように周辺の農民や庶民が大勢やって来たということはありません。東京や横浜などの都市住民に焦点を当てた戦略をとったのが熱海で、経営的には一歩も二歩も先に進んでいました。

療養から観光へ

戦後の客の側の変化としては、高度成長期に団体でやって来るようになった客は、療養ではないので泉質についてはあまり言わなくなりました。食事や歓楽のために、温泉に入らずに麻雀をやって帰った、という人がザラにいたわけです。そのころは、女性で「温泉地に行きたい」と言う人は少なかったのです。昭和30年代〜40年代初めには、温泉地はイコール「男性天国」という言葉があったくらいです。

さらに、地元の行政もその流れを後押ししました。地元市町村には目的税として入湯税が入ります。つまり、たくさん人が来ることが重要なのです。県は料飲税がとれる。だから入り込み客数が重要で、環境を守るということにまで意識がいっていませんでした。

こうした客を見込んで、各温泉地でも自分の土地で温泉を掘るという乱掘が始まります。当然、周囲の湯量にも影響が出る。そこで温泉という資源を有効に守ろうという一つの方策として、集中管理方式が利用されるようになってきました。勝手に掘るのに任せていたら、湯量が確保できなくなってしまうので、泉源のお湯を一旦一ヶ所に集めてから配湯し、効率的に使おうというわけです。

例えば、下呂温泉は昔から湯量がそれほど多くなかった所です。飛騨川の河原から湧出していて、洪水も起こりやすい。天秤棒でお湯を担いで運ぶ「汲み湯」も行なわれていました。そこで、1960年代後半からは集中管理方式を導入します。当然、温泉権を持っていた人との間には衝突もあったでしょうが、今何をやるべきかという先見の明があり、しっかりと人々をまとめる力のあるリーダーに恵まれたために、集中管理方式が実現したのです。逆に、それができなくて衰退している所もあります。結局、温泉を守り続けることは、まちづくりと同じです。

集中管理方式では源泉を配湯しているだけで、そのお湯をどう使うかは宿の問題です。また、源泉を持っている宿も温泉の使用についての情報を客に示すことはなく、2004年、温泉偽装問題となって表れたわけです。

温泉地を守る意識の欠如

バーデンバーデンでは、療養地として発展してきたという背景があるので、温泉地の周囲の森林を守り、泉質を維持するのは当然のことでした。加水するなど考えられません。それだけ、温泉の質、量を大事にしています。温泉は州が持っていて、個人が勝手に利用することも考えられません。

イタリアのピサとフィレンツェの中間付近に、モンテカティーニという温泉があります。ここは飲泉で有名で、消化器病に良いという源泉を私も飲んで見ましたが、冷たい塩水のようでした。ここの源泉は厳重に囲われて守られていました。

日本でも、源泉間は何百メートル以内は掘ってはいけないと言われてきましたが、県によって規制はばらばらです。国も積極的な保全策をとっていません。

さらに、1948年(昭和23年)に制定された温泉法も、源泉の湯が25度以上であるか、19の成分の内一つでもあれば温泉と定めています。しかし、利用者が浸かる浴槽の中の状態が、本当にその通りになっているかどうかには一切触れていません。衛生面からのチェックをしているだけです。多くの県の温泉担当部署は薬務課であり、観光課はどんどん観光客を呼ぼうとして、両方の間に緊密な連携がありません。こういう状態が、真の温泉地の発展を妨げているのです。

温泉飲用の注意事項

1.飲泉療養に際しては、温泉について専門的知識を有する医師の指導を受けることが望ましい

2.温泉の飲用1回の量は一般に100ml~200ml程度とし、その1日の量は概ね200ml~1000mlまでとする。

上記のほか、飲用については次の注意が必要。

1.一般には食前30分~1時間が良い。

2.含鉄泉、放射能泉及び砒素又は沃素を含有する温泉は食後に飲用する。含鉄泉を飲用した直後には茶やコーヒー等を飲まない。

3.夕食後から就寝前の飲用はなるべく避けることが望ましい。

※参考資料 環境省自然保護局鉱泉分析法指針

温泉地の適正規模

湯量が少ない所では、個別に内湯を持つのではなく、温量が十分にある共同浴場を造ることで、温泉保養の効果を上げることを考えたらいいでしょう。客と地元民とのふれあいも生まれますし、温泉町が栄えることにつながります。

例えば、城崎温泉の場合は、外湯の共同浴場が7つあって、訪れたお客さんもそこを利用していました。みんなが利用するということで、共同浴場は大事に使われていました。戦後、新たな場所から湯が出るようになって内湯がつくられますが、他の温泉地がどんどん大規模化していく中で、和風の落ち着いた温泉地を形成していました。その後、外湯巡りを核に歴史と景観を活かしたまちづくりを進めたところ、かえって成功したという経緯があります。

大分県久住山麓にある長湯温泉では、新設の共同浴場の横で農作物を販売したら、年間で数億円の売り上げを上げたといいます。「地域ぐるみ」というのはそういうことです。「温泉は自分のものだから絶対に手放さない」というのではなく、みんなで大切に使うことで、その価値を長く維持することを考えることも必要でしょう。

それともう一つ大事なことは、温泉の量に見合った宿泊施設の収容力を考えるべきです。私は、収容人員一人当たりの温泉量が、毎分何リットルあるかを指標にすべきだと思っています。高度成長期に歓楽を目玉にしていた温泉地では、一人当たりにするとほんのわずかな湯量しかないところも多いのです。にもかかわらず、施設だけで商売してきたわけです。一応、専門家の間では、一人当たり毎分1リットルあることが、一応の基準になるだろうと考えられています。

そのためには、地域資源としての温泉量がどの程度あるのか、きちんと調査することが必要です。「足りなくなったらまた掘ればいい」というわけにはいきません。

多くの大温泉観光地は施設を重視して、先頭を切ってバス・トイレ付きの個室で客を呼び、今では、部屋ごとに露天風呂付きの宿もあるほどです。しかし、温泉地は持続して発展しなくてはなりません。そのための適正規模を考える必要があるのです。でも、その適正規模を判断するデータが源泉地の側には整っていない。ですから、温泉の実態をつかむための調整が必要です。

温泉文化を維持できるか

今後、温泉地はどうなっていくのか。キーワードは保養でしょう。そのためには滞在しなければなりませんから、まず温泉旅館の料金を適正にする必要があります。また温泉表示はきちんと開示する、湯量が少ないなら少ないなりに工夫して大切に使う、といった努力も最低限の条件となります。

熊本県の黒川温泉が人気を集めている背景には、宿の主人たちの団結がありました。黒川温泉でもかつてはみんなばらばらで、宿泊客も年間5万人ほどしか入っていませんでした。宿の跡取りたちが現状を何とかしなくてはならないと悩んでいたところ、ある一軒の宿に急にお客さんが集まり始めました。それが洞窟風呂や露天風呂を備えた旅館でした。それで「露天風呂が自分たちの財産だ」と気づいたのです。そして、小さくてもいいからそれぞれが個性のある露天風呂を造りました。お客には分散して入ってもらって、それが湯巡りとなったわけです。

ここで大事なことは、露天風呂を造れない宿も何軒かあったのですが、そういう人たちも巻き込んでいったことです。これまでは、露天風呂の宿だけがまとまっていたのですが、黒川では全旅館が参加したことで地域の一体感が生まれました。露天風呂のない宿に泊まっても、1200円払えば他3軒の宿の露天風呂を使えるようにしました。その入場手形は、スギの間伐材を使って老人会が作っています。これだけで年間1000万円近い収入になるそうです。それまで年1回であった旅館組合の会合も、毎月1回行ない、女将の会も生まれました。そういう努力が成功の裏にあるのです。

ところが、全国の他の温泉地に、「まちが一緒になって温泉を守ろう」といっても、なかなか一つにまとまりません。温泉の所有者や宿の経営者が一国一城の主で、「後継者がいなくなったらおしまい」という温泉地が多すぎると思います。

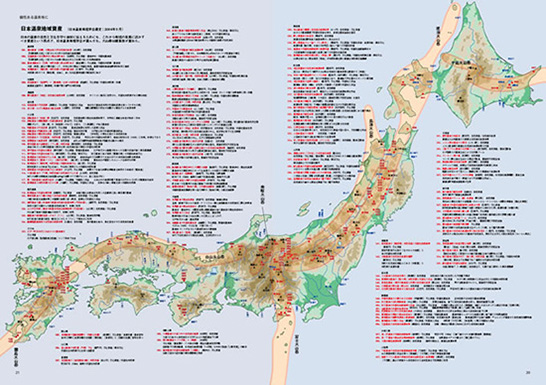

温泉地は、全国に3100も分布していますが、その地形位置、気候環境、歴史や社会経済構造にはそれぞれ異なる条件があり、地域固有の特色を持っています。それにもかかわらず、大都市近郊で交通の便に恵まれた温泉地では、高度経済成長期に観光地化、歓楽街化が進み、全国の温泉地にも波及して画一化していきました。

よりよい温泉地形成のために、今再び取り組まなくてはならないのは、各温泉地の地域性、個性を地域住民自らが認識し直して、温泉地を再構築することではないでしょうか。それには全国どこでも同じようなイベントや観光施設の建設ではなく、地域の自然、歴史、景観、伝統芸能、文化財などを観光資源として掘り起こし、きめの細かい真のサービスを提供することが望まれているのです。