機関誌『水の文化』25号

江戸後期から現代に至る商いの満干(みちひき)商人の港、日本橋界隈

江戸後期から現代に至る商いの満干(みちひき)商人の港、日本橋界隈

-

編集部

時代が港を変える

繁栄を誇った都市の栄枯盛衰は、何も港に限ったことではない。流通の花形であった舟運も、鉄道や陸送の発達によって見えにくくなった現在、かつての港の姿を探し出すことは、果たして可能なのだろうか。

今では港や舟運の片鱗も見えない場所に、生き生きとした人の息遣い、人の暮らしを支える物流の活気が存在したことを浮かび上がらせたい。積み出し地では何が生産され、出荷されていたのか。到着地ではどのように荷が受け取られ、販売されていたのか。港町をモノの流れと商人の活躍から発掘したら、江戸後期の舟運のイメージをつかめるかもしれない。

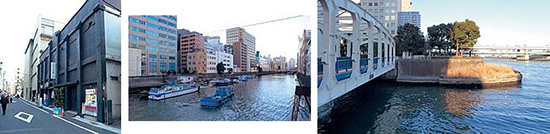

奥筋廻船の到着地、江戸・日本橋から佃島までを、東北学院大学教授、斎藤善之さんの案内のもと、歩いてみることにした。

江戸の港町

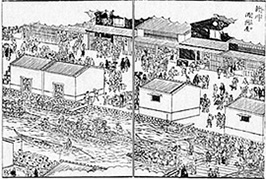

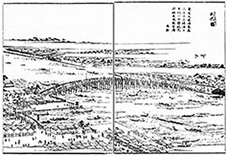

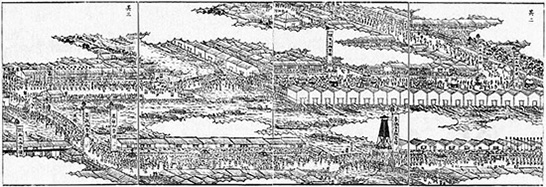

当時、江戸に到着する諸国の千石船は佃島沖辺りに停泊した。そこから茶船(ちゃぶね)(十石積みの川船)で荷物を運んだのだが、茶船は大川(隅田川)から堀(現・日本橋川)を通って日本橋界隈まで荷物を運んでいた。したがって、問屋は堀沿い(現在の中央区永代通り沿い)や日本橋小舟町、掘留町などに集積し、廻船問屋は佃島対岸の鉄砲洲(現・中央区湊町)に集まっていた。一石橋で外堀とぶつかる辺りが、港の終点。

日本橋界隈では、まず一石橋と日本橋の間には菱垣廻船の問屋が並んでいた。幕府と強く結びつき、江戸前期を代表する流通勢力だったようで、江戸橋や小網町から日本橋寄りは、どちらかというと江戸前期に活躍した商人たちの牙城。江戸後期に活躍する新興商人たちは江戸橋から新川の辺り、また掘留辺りには尾張の商人というように、それぞれの勢力分布図ができ上がっていたようだ。

つまり、江戸後期にはこうした新興勢力が加わることで、日本橋界隈はより複合的な流通拠点として栄えてきたとも言えるのである。

まず、当時の雰囲気を少しでも知るために、『切絵図』と『江戸名所図会』を手に、一石橋〜日本橋〜江戸橋〜掘留〜小網町〜新川〜湊町〜佃島に至るコースへ。

始めは一石橋、そして呉服町。白木屋(東急)、越後屋(三越)といった名前が『切絵図』に載っていて、長い歴史を感じさせられる。この一画には木原店(きはらだな)と呼ばれたグルメ横町があったそうで、ショッピングと食事は江戸の時代からセットだったんだな、と納得する。

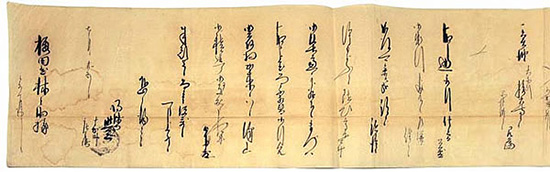

武山家文書の山本山

石巻の本間家に受け継がれている『武山六右衛門家文書』には、次のような文書が残っている。

これはいわば、昔の「領収書」だ。領収書は、茶業を営んでいた山本嘉兵衛商店の番頭である久兵衛によって書かれている。

このほかにも奥州から江戸まで米を運び、帰りにはお茶、塗物、蝋燭、砂糖、等々を仕入れてきていたことなどが、これらの古文書からわかる。

山本山は、京都で茶の販売を行なっていた初代が、日本橋の現在の場所に出店したのが1690年(元禄3)。当時は紙問屋も営んでいたという。武山家文書に出てくる山本嘉兵衛は、6代目ご当主のことと思われる。

「上から読んでも山本山、下から読んでも山本山」

というテレビコマーシャルが懐かしく思い出される。山本山は高級煎茶の商品名でもあり、山本山の社名は1941年(昭和16)に株式会社に改組したときに商品名からとった名称である。

広報の斉藤稔さんによると、関東大震災で、昔からの史料はほとんど消失してしまったということで、石巻の武山家文書は、これに替わる貴重な史料といえるだろう。

また、創業285周年の記念に編纂した社史『山本山の歴史』には、残された史料が相当数、掲載されている。さらに、当時の貴重な『永久録』も残っていることが確認されており、新たな発見が期待できそうだ。

山本山のお茶の特徴は、ブレンド茶ということ。作柄に左右されずに、安定した品質と味を維持するためにブレンドという方法が長らく採用されてきた。時代に即した味の開発も、社長自らが試飲することでたゆまず続けられているという。「九代目の現社長は、工場から送られてきた製品を、今でも毎朝試飲しています」

産地にこだわらず、全国の一級品をブレンドできたということは、物流の集約点であった江戸ならでは、ともいえる。

また、お茶で創業した山本山だが、現在の売り上げの筆頭は海苔。それも決してお茶の売り上げが落ち込んだからではなく、海苔の消費がぐんと伸びたことによる。その海苔は、有明産のものにあくまでもこだわっている。

「繊維が長く、味も香りも優れている有明産の海苔に勝るものは、なかなかありません」

海苔の販売は、現社長の九代目から始められたもの。老舗を維持するためには、「守る姿勢」と「新たな挑戦」のバランスが何より大切であることがよくわかった。

湯浅屋与右衛門を追え

武山家文書の中には、江戸・湯浅屋与右衛門が、奥州産の〆粕や魚油の取引を行なっている、という記録もあった。

湯浅屋で思い当たるのは、現在の機械と住宅の専門商社として知られる「ユアサ商事株式会社」。

湯浅屋与右衛門の手がかりを求めて、現在は中央区大伝馬町にあるユアサ商事(株)を訪ねる。取締役執行役員・総合企画部長 澤村和周(まさのり)さんに湯浅家の来歴をうかがった。

湯浅七左衛門家の系図には「湯浅与右衛門」の名前は見当らないが、創業者の庄九郎のお父さんと同姓同名ということだ。ただし、これは江戸初期の話なので、武山家文書のころとは残念ながら時代が違うが、庄九郎は紀州の湯浅郷から出ているのだそうだ。

代々、湯浅七左衛門を襲名するので、襲名前の名前で「与右衛門」がないか澤村さんも調べてくださったが、それも見当らなかった。

ただ、「湯浅」とは紀州・湯浅浦からとられた名前で、その地域からは「紀州商人」と呼ばれる多くの商人が輩出されている。奥州から江戸に「湯浅屋」を追ってきたら、その出自は紀州にまで伸びていたということだ。

和歌山・湯浅浦は醤油でも名高い所だが、湯浅水軍でも有名で、湯浅七左衛門家は水軍の筋から京都に出て炭屋を始めたのが創業だという。

はじめは炭を鍛冶屋に納めていたのだが、寛文のころ(1661〜1673)から、炭を納品した帰り便で、鍛冶屋が生産した打物刃物を仕入れるようになる。創業5年目からは、木炭商を廃止し打刃商に本業を移したが、創業者の労苦を忘れないように二代目が屋号を「炭屋」とし、当主は代々、湯浅七左衛門を襲名することになったという。主な仕入れ先は、三木(兵庫県三木市)と三条(新潟県三条市)だったそうだ。

個人営業から株式会社として法人なりしたのは、十二代目のご当主の時代で1919年(大正8)のことだ。

武山家文書のお話をすると、

「東北には御世話になったお客さんが多い」と教えてくれた。澤村さんによれば、

「店の商標がへの下に炭なので、東北へ行きますといまだに「山炭(やまずみ)さん」と呼ばれるお客さんがおられます」

とのこと。今でもつきあいがある古い取引先は、おおむね100年前後なのでそれほど古くまでは遡れないという。現在、東北支社は仙台にあるが、戦前では秋田、青森にも出店があったというから、同社と東北との結びつきは、結構強いものがあったようである。

紀州商人の世界

湯浅家も蝦夷地に行った栖原(すはら)家も紀州の出、銚子の広屋(現・ヤマサ醤油、浜口儀兵衛店)は湯浅浦の隣りの広浦(現・広川町)の出。あの辺りから江戸に進出する商人を多く輩出してるのはなぜなのか。澤村さんにうかがった。

「水軍があり、海の道に通じているうちに見聞が広くなる。そこでビジネスのチャンスやヒントをつかんだのではないでしょうか」

という答え。それは、紀伊国屋文左衛門がみかんで財を成したように、産地のものを消費地に届ける術を持ち、時運を図る器量を持っていたということか。琵琶湖舟運で北方のモノが京都と結びついてくる交流点にいて、視野が広がり、最終的には北海道にまで進出した近江商人と同様の境遇ではないか。

紀州商人には、栖原屋のように江戸の木場に進出して材木商として活躍したり、関東醤油の発祥にかかわった広屋のように、進取の気性に富んだ人が多い。菱垣廻船も、もともとは御坊(和歌山県御坊市)水軍を大坂の商人がチャーターしたものだった。

業態変更が存続の鍵明

暦の振袖火事(1657年・明暦3)の後、新しく復興した江戸では、日本橋通りと本町通りが商業の中心となって活況を呈していた。初代庄九郎が京都の打刃物を江戸に卸すために店を開いたのが、1674年(延宝2)本石町だった。現在は、三代目が通油町(あぶらどうりちょう)角に1726年(亨保11)に進出して以来、同じ場所に位置する。当時は問屋街で、運河があったそうだ。佃島あたりで荷役して、ここまでは茶船で持ってきていた。刃物は重いので、船のほうが効率がよかったのだろう。関西支社も長堀の角にあり、同じような地の利とのことだから、大坂も江戸と同じように、舟運を利用した商い形態だったことがうかがえる。

炭を商い、打刃物を商い、今では工作機械(マザーマシン)の内需の14%のシェアを持つ商社になった。しかし、その歴史は一朝一夕ででき上がったものではない。明治以降、金物屋で扱っている鍋、釜、包丁のような商品を、のれん分けした別店に商権を譲渡し、同社は工業用製品に移行する。つまり、炭屋をやめたのと、打刃物をやめたのと2回、業態を変えているのだ。

当然、取引先も同社と一緒に機械工具商、住宅建材商に移れば取引が続いただろうが、そんなことは有り得ないので以前の取引関係は続かなかったことが、東北での取引先が100年ぐらいしか遡れない理由になっている。

では、今の同社は、どういう形態の商いをしているのだろう。澤村さんによれば、

「実は、ちょうど今第二の創業とい うことで、インキュベーター(新商品、新事業開発の意)の役割を果たそうと標榜しているところです。『こういう商品をつくったら売れるでしょうか』と尋ねてこられたメーカーさんと、共同で開発したものを営業、販売しています。今ではナショナルブランドになっている機械メーカーさんが、まだ町工場だったころからおつきあいさせていただいてきた、という自負もあります。もちろん、メーカーさんとは資本関係はありません。

工作機械の周辺工具などは、IT技術だけで商売が成り立つようになってきています。一種の成熟商品ですから、最初のPRが終われば型番だけで取引できるようになるし、収益性も高い。しかし、インキュベーターとして必要かつ有能な商品を育てていくことは、型番商売ではできません。実際に使われている顧客と共同でものづくりを考えていかないとユーザーニーズがつかめない。本当に必要なものを一からつくっていくという手間のかかる仕事をして、収益とどう結びつけるかがこれからの課題です」

たとえ340年たった老舗でも、たゆまず前進することが商いにとって不可欠なのだ。

歴史が生んだ町の個性

実際に歩いてみれば、日本橋本町の辺りの鰹節、小網町の繊維や製糖業や製粉業、新川の酒や酢といった醸造問屋といった具合に、今でも老舗の本店の位置と出自、業種ごとの立地からは舟運の名残がうかがわれる。

しかし埋め立てによる港の位置の変化が、商いや港の機能に影響を及ぼしたであろうことも忘れてはならない。そもそも1590年(天正18)の徳川家康江戸入府のころには、今の中央区はほとんどが葦の生えた潮の浜だったのだ。神田山(駿河台)を削った土が埋め立てに使われ、日本橋、京橋辺りは1606年(慶長10)ごろに完成した。

河口や沿岸にあった港が埋め立てによって内陸化して、かつて繁栄を究めた港が「新河岸」に中心的な地位を譲るという例は、枚挙にいとまがない。ただ、それさえも機能が真に必要とされれば残されるわけで、港の機能や場所も生き物のように変化を遂げながら繁栄したり衰退したりしているということだ。

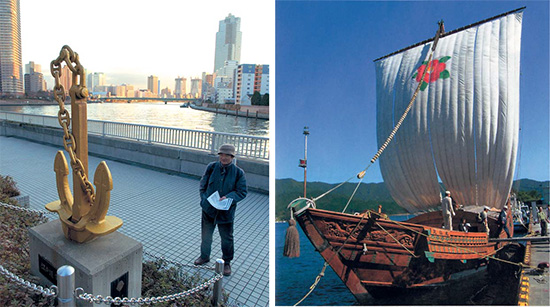

日本橋界隈は、江戸開府当初から隅田川河口部に近く、江戸を守る軍事上の拠点であったため、徳川家康に早くから仕えた向井将監(しょうげん)や間宮造酒丞(みきのじょう)、小浜弥三郎などの屋敷があった。彼らは水軍として活躍した武将で、水路からの攻撃に対する守りを固める意味で配置されたのである。兜町の名は、1871年(明治4)明治維新の論功行賞として兜町界隈の土地が三井組などに下賜され、町場となってからという。町名の由来は兜神社の兜塚によると伝えられる。

もともと渡し舟が行き来する船着場に1872年(明治5)鎧橋(当初は木製)が架けられたことで、日本橋地区との交通が至便になったことも手伝って、日本経済の中心地として大いに繁栄した。

斎藤善之さんの指摘によれば、日本橋界隈も時代によって変遷を遂げている。興味深いのは、本町辺りには米や塩の問屋、小網町には小麦粉、砂糖、繊維の問屋、そして兜町や茅場町には銀行や証券会社が軒を連ねるという具合に、時代とともに主力商品の中心が動いていることだ。

特に小網町の製紛、製糖、繊維の原料は、第二次世界大戦までの外交政策によって確保されたものだ。朝鮮半島では1904年(明治37)ごろから綿花栽培が始まり、台湾では1900年(明治33)に設立された台湾製糖を中心とした製糖業が盛んになり、日清戦争(1894〜1895年)以降の満州からは小麦粉が輸入されている。こうした新興業種の勃興は、期せずして近世から近代へと日本の商いの形態が大きく変貌を遂げた時期と重なる。

1874年(明治7)には楓川と日本橋川の合流する海運橋(もとの海賊橋)橋詰に第一国立銀行が建てられ、維新政府による殖産興業策として株式会社制度の導入も後押しして、兜町の地には商業上の重要な会社や近代的な株式会社が集中した。

また明治政府は、封建時代の制度を払拭するため新・旧公債などを発行した。これら公債の売買が活発になるに伴い、取引機関設立の機運が高まったため、1878年(明治11)に株式取引所条例を制定。株式会社組織の東京株式取引所は、この条例を受けて、同年、渋沢栄一、三井養之助らが設立したものだ。兜町は、民部省通産司や政府公認の米(こめ)商会所のほか、多くの銀行が設立されてビジネスの一大中心地となっていった。

町に息づく歴史のリアリティ

江戸というかつてない規模の大都市の誕生が、都市生活者と大量消費を生んだ、と見ることができる。それは斎藤善之さんのいうように和食革命につながって、一層の消費需要を喚起した。江戸は武士や庶民の台所と直結した物流拠点であり、水運の都だったのだ。

米と塩という命を支える一次産品が、小麦粉、砂糖、繊維など、製品をつくるための原料にその地位を譲り、ついには現実の物性を持たない「先物取り引き」や「株・証券」といった金融に至る。こうした過程で、見えにくくなったとはいえ、庶民の台所や胃袋と直結した物流拠点のリアリティは、こうして探せばまだまだ東京の中に確かに存在している。

奥州から始まったこのまち歩きは、期せずして、江戸の水運だけでなく大正から昭和にかけての物流の大変動の裏側も見せてくれた。

一石橋から佃島の住吉神社までの江戸探索コース 1

現在の日本橋川には一石橋、日本橋、江戸橋、鎧橋、茅場橋、湊橋、豊海橋と7つの橋がかかっているが、茅場橋は新大橋通りが日本橋を渡る橋で1929年(昭和4)に震災復興事業として架橋、鎧橋はもともと「渡し」があったところにできたもの。

常盤橋と呉服橋は外堀を渡る橋。

『復元江戸情報地図』にもユアサ商事は「山炭」、山本山は「山本屋」と記載されている。

「山炭」が面していた入堀の水の流れはどう管理されていたのだろうか。

上のコースとは別に、人形町からユアサ商事へ旧入堀を、そして外堀に向って日本橋地域の北端を歩いた。

切絵図によれば、小伝馬町にあった牢屋敷も堀に面していたようだが、その痕跡は見当たらなかった(下写真左)。

堀留など、上流が行き止まりの所では、水の供給がなければたちまち水が淀んでしまうだろう。上下水道の細かい情報を地図に重ねていけば、その仕組みもわかるかもしれない。