機関誌『水の文化』32号

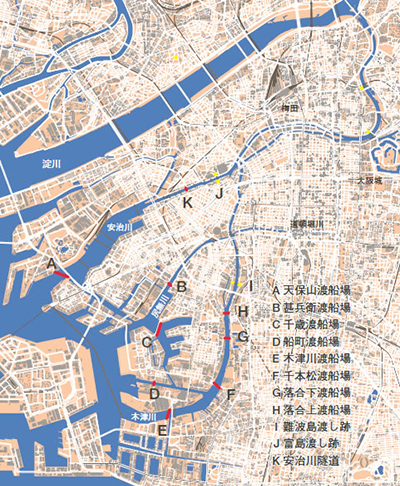

水の都 大阪の渡し

-

-

大阪市建設局渡船事務所技能統括主任

藤原 光弘 (ふじわら みつひろ)さん

水都大阪では、いまだに市民の足として渡船が健在です。8カ所で15艘の船が活躍し、年間200万人の人が利用しているんですよ。

私は7年前まで、現役で操船していました。

地方公務員ですから世襲ということではないのですが、父も渡船の船長で、身近にこの仕事を知っていたこともあって就職しました。

安全確保の理由もあって渡船が市営となったのは、1907年(明治40)のこと。ただし船、船具、人員の備えがなく、財政の目処が立たないことから、市吏員(しりいん)が巡回して請負制度で営業する状態が1932年(昭和7)まで続きました。

最初は有料だったんですが、1920年(大正9)に旧・道路法が改正されて、渡船は道路の延長であり、橋梁の変形である、と考えられるようになって翌年から無料になりました。橋を渡る人は無料なのに、渡船で運賃を取るのは不公平だ、という理由です。

1935年(昭和10)には31カ所あった渡船場も、今では8カ所。しかし、逆に8カ所も残っていることに驚かれる方もいるかもしれません。

橋が架かった場所でも渡船が続いているのは、人や自転車が渡るのに、難儀する橋だからです。

大きな船が航行できるように、橋桁を高く上げているので、橋桁の端が遠くから始まっていたり、ループ橋で何回もぐるぐる回ったりするのです。自動車だったらなんてことないのでしょうが、人や自転車だったら大変です。

こうした理由から、渡船ではなく、安治川の底を通る川底トンネルもあるんですよ。自動車用には別に橋が架かっているんですが、人と自転車はエレベーターで地下に降り、トンネルを通って再びエレベーターで地上に出ます。治安上、警備員さんがおられますが、地下は一年を通して13℃程ですから、結構寒いんですよ。

渡船では自転車ごと乗り込んで、あっという間に対岸に到着。みなさん、ごく自然に桟橋を上がっていかれます。市民の足だった渡船ですが、観光としても注目され始めています。天保山渡船場では、近くにあるテーマパークの外国人従業員さんもよく利用されるので、国際色豊かです。

最初の赴任地は、1980年(昭和55)、甚兵衛渡船場です。ちょうど渡船が下火になるころで、私が入って8年ぐらいは採用がなかった。だから、同僚といっても年上の人ばかりでした。鰹の一本釣り漁師や大型船に乗っていた人もいて、船のことや操船技術に長けた先輩からたくさんのことを教えられました。なぜか昔は広島出身の人が多かったんですよ。

今は、だいぶきれいになりましたけど、当時は川もすごく汚れていました。

若いころは早く着くことを目指しましたが、いつしか人に優しい操船を心掛けるようになりました。いつ桟橋に着いたかわからないように、すっと到着するような操船が一番。

利用者からは、税金という形でお金をいただいているわけですから、お金をもらう側の私たちが「アリガトウ」と言われるのは逆な気もしますが、素直にうれしいです。常連さんとのやりとりから教えられることがたくさんあります。安心、安全で気持ちよく乗ってもらいたいですね。

利用者は誰が操船していても関係ないわけですから、民間さんに負けない技術とサービスを提供したいと思います。