機関誌『水の文化』48号

坂本クンと行く川巡り 第5回 Go ! Go ! 109水系

大河と共に北へ向かえ! 天塩川

(北海道)

川系男子 坂本貴啓さんの案内で、編集部の面々が109水系を巡り、川と人とのかかわりを探りながら、川の個性を再発見していく連載です。

-

-

筑波大学大学院

システム情報工学研究科 博士後期課程

構造エネルギー工学専攻 在学中

坂本 貴啓(さかもと たかあき)さん -

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高校生になってから下校途中の遠賀川へ寄り道をするようになり、川に興味を持ちはじめ、川に青春を捧げる。高校時代にはYNHC(青少年博物学会)、大学時代にはJOC(Joint of College)を設立。白川直樹研究室『川と人』ゼミ所属。河川市民団体の活動が河川環境改善に対する潜在力をどの程度持っているかについて研究中。

109水系

1964年(昭和39)に制定された新河川法では、分水界や大河川の本流と支流で行政管轄を分けるのではなく、中小河川までまとめて治水と利水を統合した水系として一貫管理する方針が打ち出された。その内、「国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したもの」(河川法第4条第1項)を一級水系と定め、全国で109の水系が指定されている。

天塩川の名前

アイヌ語の「テッシ(梁〈やな〉)・オ(多い)・ペッ(川)」から。梁とは、河川に杭や石などを列状に敷設して水流を堰き止め、流れに導かれてきた魚類を捕獲する漁具や仕掛けのこと。梁状の岩が、川を横切っていたことに由来する。

「大河と共に 北へ向かえ」

2011年(平成23)に北海道上川総合振興局が募集したキャッチフレーズで、最優秀賞に選ばれた小栗卓さん(北海道美深町)の作品。

天塩川

| 水系番号 : | 1 | |

|---|---|---|

| 都道府県 : | 北海道 | |

| 源流 : | 天塩岳(1557m) | |

| 河口 : | 日本海 | |

| 本川流路延長 : | 256 km | 4位/109 |

| 支川数 : | 160河川 | 25位/109 |

| 流域面積 : | 5590 km2 | 10位/109 |

| 流域耕地面積率 : | 15.0 % | 27位/109 |

| 流域年平均降水量 : | 1127 mm | 101位/109 |

| 基本高水流量 : | 6400 m3/ s | 47位/109 |

| 河口の基本高水流量 : | 8880 m3/ s | 46位/109 |

| 流域内人口 : | 8万7000人 | 76位/109 |

| 流域人口密度 : | 16人/ km2 | 104位/109 |

(基本高水流量観測地点:誉平〈ぽんぴら 河口から58.93km地点〉)

河口換算の基本高水流量 = 流域面積×比流量(基本高水流量÷基準点の集水面積)

データ出典:『河川便覧 2002』(国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面)

南北に細長く不思議な流れ

今回の川巡りは、水系番号1で道北の大河と呼ぶにふさわしい天塩川(てしおがわ)を選びました。

北海道内2番目、日本では4番目に長い雄大な川ですが、東西を山脈に狭められていることから南北に細長く流れ、流域面積は日本で10番目に留まっています。

地図を眺めると、天塩川の河口近くの流れはとても不思議。天塩町と幌延町(ほろのべちょう)の境界でいったん西へ向きを変え、海岸まであと少しという所で再び向きを変えて南流します。北側から長く延びている海岸砂丘に遮られるためです。浜堤に沿って10kmほど流れたのち、天塩町の市街地前でやっと日本海に注ぎ、13市町村を貫く256kmの長い旅を終えます。

河口の天塩町では利尻富士(利尻山)をバックに夕陽が沈む風景が見所なのですが、この日はあいにく曇りで見ることができませんでした。

気温の年格差は60゚C

夏の北海道は湿度も低く快適です。しかし、冬季はマイナス30゚C。1931年(昭和6)1月27日、美深町で観測されたマイナス41.5゚Cは日本の最低気温記録です。

天塩川の流域のほとんどは典型的な内陸性気候で、気温の年格差は60゚C以上になり、多雪寒冷地帯。冬は厳しいのです。

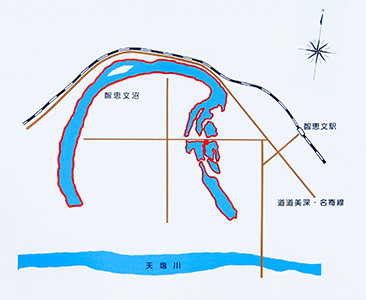

25も残る旧川(三日月湖)

自然の川は、もともと曲がりくねった形状していることが多いのですが、蛇行し過ぎると水が流れにくくなり、洪水が起こりやすくなります。そんな水の流れにくさを解消するために蛇行部を切り、川をできるだけ直線にして水を流れやすくするのが捷水路(しょうすいろ)(ショートカット)事業です。

北海道庁の技師であった岡崎文吉(ぶんきち)(1872~1945年)は「河道の直線化は天然の河道の平衡状態を破壊するもので、新水路及び上流在来河床の維持が困難である」と指摘しています(『石狩川治水調査報文』1909年〈明治42〉)。しかし北海道の河川改修初期には、結果的に捷水路工事が積極的に進められました。

切り離された蛇行部分に沢水などが入っている所は、三日月湖(河跡湖)になっています。本州では三日月湖を埋め立てて宅地造成することが多いのですが、天塩川には25カ所もの三日月湖が残っています。

川本来の機能はなくなった三日月湖ですが、調節池として内水氾濫を防止したり、農業用水、止水域の生物の生息場、レクリエーションの場などとして役立っています。智恵文沼(名寄市)は〈ひぶなの里〉として釣りの名所になっていますし、紋穂内湖(もんぽないこ)(美深町)をキャンプやスポーツ、カヌーなどのレクリエーションに活用できるようにした〈森林公園びふかアイランド〉という施設もあります。ここには湾曲部の澱みにかつて生息し、生きた化石とも呼ばれるチョウザメを飼育・展示するチョウザメ館があります。

三日月湖は、当時の天塩川の姿を知ることができる名残。ここが川だった歴史を利用者の人に知ってもらって、天塩川に関心を持ってほしいです。

ダウン・ザ・テッシ・オ・ペッ

行き来を遮る河川構造物が少ない天塩川。風連(ふうれん)20線堰堤(名寄市)から河口まで、157kmもの距離を自由に行き来できるため、海と川を行き来する回遊魚(サケ、サクラマス、ウグイ、ワカサギ、イトヨ、ウキゴリ、ヨシノボリ類、シラウオ、イトウなど)も豊富です。

河川構造物が少ないのは、あまり水を必要としないジャガイモ、てんさい、タマネギなどをつくってきたことと、流域の稲作の北限が美深で、水田用の取水堰が必要なかったからです。天塩川最上流部からすぐ南の旭川周辺(石狩川流域)は一大穀倉地帯ですが、天塩川には穀倉地帯がありません。地理的・気候的要因が、長距離にわたって堰がない川、魚も人も自由に上り下りできる川をつくり出したとも考えられます。

1992年(平成4)に始まった〈ダウン・ザ・テッシ・オ・ペッ〉というカヌー大会設立メンバーの一人で、北海道カナディアンカヌークラブ代表の酒向(さこう)勤さんにお話をうかがいました。

「20歳のときに初めてカヌーに乗って魅力に取り憑かれ、国体に出場するようになりました。全国各地を転戦するうちに、水質、カヌーでのアプローチ、堰やダムなどの河川構造物が少なく長い距離が取れることなど、当たり前だと思っていた北海道の河川環境は、とても恵まれたものだったことに気づきました」

しかし競技用カヤックはすぐにひっくり返ってしまうので、カヌーの楽しさが伝わりにくい。そこで競技用カヤックではなく、地元の木を使ったカナディアンカヌーづくりに着目しました。

「自作カヌーなら乗りたくなるし、家族を乗せたくなります。お父さんとしての株も上がりますよ」

天塩川を流域圏として

〈ダウン・ザ・テッシ・オ・ペッ〉はスポーツとしてカヌーを楽しむだけでなく、天塩川流域を生活圏・文化圏としてつなげることを目指しているそうです。大会運営に取り組む首長さんのお話をうかがうと、実は、青年のときからともに活動した仲間。遮るものがない天塩川が、人の交流も活発にしたのだと感じました。

実際に流域を単位としたさまざまな地域振興策を打ち出している、上川総合振興局の竹内剛さんにお話をうかがいました。

「天塩川流域は、共通した課題を抱えています。それは人口流出、都市から遠いため観光の空白エリアになっていること、そして第一次産業中心で経済的な停滞が見られることです。音威子府(おといねっぷ)村の人口は900人。流域市町村で一番少なく、一村だけで課題を解決することは難しい。それで天塩川流域の3市8町1村が一体となって、川でつながろうと考えました。

『地域文化の創造』『流域環境の保全・創造』『健康増進とスポーツの振興・交流』が三つの柱です」

移住・定住の促進にも力を入れていて、天塩町で地域おこし協力隊に着任した菅原英人さんも、ヨソ者を引き寄せる天塩川の魔力に引き寄せられた一人。幻の魚イトウを釣り上げたい!という思いが移住につながったそうです。

キャッチフレーズは「大河と共に北へ向かえ」。天塩川を訪れるときには、充実したホームページを是非参考にしてください。

川の道

酒向さんから、天塩川の生活圏・文化圏としての側面もうかがいました。

「天塩川は、北海道北部の内陸部と西の日本海をつないでいます。支流に分け入れば東のオホーツク、南の石狩川水系にもつながります。

天塩川流域の木材は寒冷地ですから木目の詰まった良材で、ヨーロッパで大変珍重されました。アカエゾマツはピアノやヴァイオリンなどの楽器として輸出されています。船の甲板や家具材として人気が高かったミズナラには〈オタルオーク〉という名がつきましたが、本来は天塩川流域から産出したもの。天塩川の生み出した産物の歴史を知って、流域のみなさんに誇りを持ってもらいたいと思います」

森と匠の村 音威子府

東のオホーツク海、西の日本海まで約50kmに位置する音威子府村。豊富な森林資源を生かした工芸の村として、1984年(昭和59)村立農業高校を工芸科へ改組。現在は、北海道おといねっぷ美術工芸高等学校として、東海大学との高大連携事業やスウェーデンとの国際交流活動なども行なっています。総人口の約15%が高校の生徒、関係者で、生徒は住民票を移すことが義務づけられ、村民の一人として生活しながら学んでいます。

また、旭川出身の彫刻家 砂澤ビッキが、廃校となった筬島(おさしま)小学校に1978年(昭和53)アトリエを構え、亡くなるまでの十余年、精力的に木彫作品の制作を行なった縁の地。ビッキのスタジオは〈アトリエ3モア〉として公開中で、村立高校の生徒がボランティアスタッフを担っています。

変遷を遂げる産業

原始が残るように見える天塩川流域でも、生産の現場は景気や社会情勢に大きく左右されてきました。そんな興味深い歴史について話してくださったのは、名寄市北国博物館の元館長 鈴木邦輝さん。

「川は先史時代から交通路であり、狩猟の場。ですから、北海道の先住民族であるアイヌの人たちも水系単位で生活していました。

サンル川(沙留〈さるる〉越えの峠道となる川という意:ルーは、アイヌ語で交通路のこと)をはじめ、アイヌ語の地名から推測して、東・西・南に向かう16本のルートが確認できるそうです」

江戸時代、アイヌ民族との交易独占権を認められた松前藩(現在の北海道松前郡松前町に居所を置いた藩)は、豊富な水産資源の交易で財を築きました。しかし天塩川河口の浜がニシン漁に湧くのは他に遅れ、大正になってから。開拓民の農業生産も軌道に乗るまで時間がかかり、その間、産業の中心として地域の経済を支えたのは林業でした。

前述のアカエゾマツやミズナラ以外にも、ヤナギ類はマッチの軸、セン(ハリギリ)は下駄、イチイ(オンコ)は鉛筆、クルミは鉄砲の銃座として国内消費され、地元にはマッチの軸の加工工場もあって大きな雇用を担ったそうです。

「次に重要な輸出品となったのは、ハッカとバレイショです。特にバレイショは第一次大戦時にイギリスで衣料用の糊として需要が伸び、1919年(大正8)には名寄盆地一帯で875戸ものデンプン加工場が操業していました。

また、戦前の北海道の畑作を代表する作物として亜麻があります。最盛期の大正末には、繊維に加工する工場が50を超える重要な地場産業でした。しかし亜麻はトラック用幌、軍服など軍需品として用いられたので戦後は衰退し、化学繊維の登場で決定的なダメージを受けました」

「また、中流部の名寄盆地では、長らく水利に恵まれず、戦後の食糧増産ブームのときにはタコツボと呼ばれる素掘りの溜池をつくって動力揚水していました。

1973年(昭和48)完成の岩尾内(いわおない)ダムから剣和幹線用水を導水したことで、剣淵町と和寒町に700〜800もあったといわれているタコツボは消滅しましたが、国が減反政策に着手したため、開拓以来、大変な努力をして米がつくれるようになったのに、つくってはならない時代が訪れました。

減反政策の下、道北には厳しい休耕田配分が課せられました。実は名寄市は日本一のもち米の産地。もち米のほうがうるち米より冷害時の影響が少なく、品質維持に適していることがわかったことがきっかけで、一大生産地へと発展したのです」

平地が少ない天塩川流域で、労力をかけて拓かれた耕作地は、転作を繰り返しつつも、社会の要請に応じて生かされてきたことを教えていただきました。

天塩川でつながる

外から訪れた人間から見ると自然が残り、うらやましく思われる天塩川。それでも地元の方にうかがうと、製紙工場ができて川が汚れたり、危ないから川には近づかないという方針が出された時代もあったそうです。それらを乗り越え、流域では今、天塩川を核としてつながろうとしています。

たくさんの人と地域が一丸となって課題に向かっていて、こんなに長い川なのに、天塩川がちゃんと中心にいる。流域を巡って、そんなことが肌で感じられる川巡りとなりました。

松浦武四郎の足跡

松浦武四郎(1818〜1888年)は、28歳から41歳まで6度の北海道探査を行なった探検家です。5度目の踏査のとき(1857年〈安政4〉)、二人乗りの丸太舟で天塩川上流まで遡上しました。51歳のとき明治維新が起き、松浦は開拓判官という役職に任命されて道名や地区境界の選定にかかわりました。

北海道を何度も訪れるうちにアイヌ語を解するようになった松浦は、アイヌの人たちが自分たちのことをカイ(この地に住む人)と呼んでいることを知って、北加伊道(きたかいどう)を含めた6案を提案しました。

調査報告書の随所に「アイヌ民族の命と文化を救うべき」と書き残した松浦は、長年の功績から従五位という位を贈られましたが、止まないアイヌ民族への差別に憤り、開拓使を半年ほどで辞職し従五位を国へ返上しました。

松浦は伊能忠敬や間宮林蔵ほど知名度は高くありませんが、地元の文化や風土を大切にした人として、天塩川流域で誇りを持って語られています。

北海道命名の地の碑

音威子府村長 佐近勝さんのお話

商工会青年部のとき、音威子府村史の中に、松浦武四郎がアイヌの古老との話の中で北加伊道という地名を思いついたという記述を見つけたんです。アカデミックな裏づけが必要だろうと研究者の先生に聞きに行くと、松浦武四郎が書いた『天塩日誌』(1861年〈文久元〉)は脚色のある旅行記だ、という見解でした。

天塩川の魅力を流域で暮らしている人と再確認して新たな関係をつくりたいと考え地域の活性化としてとらえていたので、堅苦しいことは抜きにして、手づくり筏イベントに合わせて〈命名の地〉宣言をして碑を建立しました。 碑を川に向けたのも、カヌーに乗る人たちがこういう歴史に少しでも興味を持ってくれたらなあ、という気持ちの現れです。

NPO法人 天塩川を清流にする会

NPO法人 天塩川を清流にする会会長 渡部旭さんのお話天塩川も一時期、上流から家電製品が流れ着くなど、とても汚れた時期がありました。それで河川環境の美化と地域の活性化を目指して、1996年(平成8)に会を設立しました。天塩小学校での雪祭り〈てしおスノーランド〉の開催や、天塩砂丘を活用したブランド野菜の開発、鏡沼公園の西の丘にハマナスを植えて、100万本のハマナスが咲く丘づくりに取り組んでいます。

天塩大橋が架かるまでは、河口付近に10カ所もの渡船場がありました。中でも一番賑わっていた振老(ふらおい)渡船場跡周辺に、カシワの木を植樹しています。防風林には一般的にクロマツが用いられますが、寒冷域の当地では木材も葉も利用できるカシワを用いています。

天塩川歴史資料館

天塩町役場企画商工課振興計画係係長 米田孝利さんのお話天塩川河口は、サロベツ原野にかけて長く発達した砂嘴(浜堤)によって形成された天然の防波堤(この部分は天塩町ではなく幌延町に属する)に守られた良港で、明治期には木材の集積地となり材木問屋が軒を連ねて賑わいました。郡役場、警察、営林署などの各行政施設が置かれて、道北における中核都市の一つとして大いに栄えました。中心市街地には当時の面影を偲ばせる建物も多く残り、赤煉瓦の旧役場庁舎はその象徴です。天塩町の歴史を物語る物資運搬の大型川舟を2分の1サイズで復元した〈長門船〉をメインに展示しています。

(取材:2014年7月19〜21日)