機関誌『水の文化』59号

編集部体験

江戸前のハゼ釣りに「和竿」で挑戦!

江戸で始まった釣りは、時代を追うごとに庶民へと広まっていった。それを支えていたのは、竹を材料とする日本古来の竿「和竿(わざお)」だ。『何羨録(かせんろく)』に倣い、和竿を使ってかつての江戸の人々が楽しんだ釣りを体験したいと、東京・深川で「すし 三ツ木」を営む傍ら和竿も製作する三ツ木新吉さんに協力を仰ぎ、和竿を用いた江戸前の魚釣りに挑戦した。

-

-

ナビゲーター

「すし 三ツ木」店主/和竿職人

三ツ木新吉(みつき しんきち)さん -

1948年東京都生まれ。中学校1年生から板前修業を始め、「京橋 与志乃(よしの)」の吉祥寺支店を経て、1970年、東京・深川に「すし 三ツ木」を開店。釣り好きが高じて和竿づくりを始め、のちに江戸和竿師・四代目竿治に師事し、「新治(しんじ)」の竿銘を与えられる。江東区認定の伝統工芸マイスターとして、今も和竿づくりに日々取り組む。著書に『寿司屋の親父のひとり言』がある。

手間を惜しまず妥協せず ――三ツ木さんの和竿づくり

手間を惜しまず妥協せず ――三ツ木さんの和竿づくり

和竿のよさは手ごたえと美しさ

シャッシャッシャッシャッ……。竹を削るやすりの音が響く。前掛けをつけてあぐらをかいた男性が、時折手を休めて、顔の前に竹をかざして目を凝らす。「ちょっと膨らんでるなぁ」とつぶやき、再びやすりを掛けはじめる――。

この男性は三ツ木新吉さん。東京・深川の「すし 三ツ木」の店主で、和竿をつくる職人でもある。取材は三ツ木さんがつくった和竿をお借りするため、事前に和竿づくりの一端を見せていただいた。

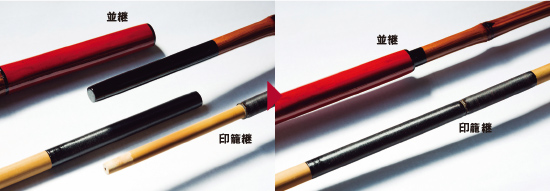

和竿とは、天然の竹(注1)を主な材料とした釣り竿のこと。昭和20年代に外国から輸入されはじめた六角形の竿と区別するために、その名が使われるようになったとされる。竿に漆を塗ってあるのが特徴で、竹を一本そのまま用いた「延べ竿」と、数本の短い竿をつなぎ合わせて使う「継ぎ竿」(P21写真8 9)がある。

東京近辺にいるハゼ、キス、フナ、タナゴといった魚種ごとにつくられた竿は「江戸和竿」と呼ばれる。開祖は天明年間(1781-1789)に下谷(したや)いなり町で開業した泰地屋東作(たいちやとうさく)とされる。釣りの最中に誤って和竿を海に落としたことを機に和竿づくりを始めた三ツ木さんが、研究生として教えを請うた四代目竿治(さおじ)(糸賀一隆さん)もその系譜に連なる。

和竿のよさについて、三ツ木さんはこう語る。

「第一に『釣り味』ですね。魚がエサに食いついたときの手ごたえがよくわかる。ほかの素材の竿ではちょっと味わえない繊細さがあります。第二に『竿の美しさ』。漆塗りもさることながら、和竿は魚が掛かると美しい弧を描くのです。他人から『きれいな竿だな』と思われたい。しかも自分でつくった竿で。一種の美学かもしれないね」と笑う。

若いころは人の2倍釣ろうとしゃかりきだったが、和竿をつくりはじめて「この竿で楽しくきれいに釣ろう」と思うようになったそうだ。

(注1)天然の竹

和竿で用いる竹には、布袋竹(ほていちく)、真竹(まだけ)、淡竹(はちく)、黒竹(くろちく)、矢竹(やだけ)、丸節竹(まるぶしちく)、高野竹(こうやちく)などがある。

別々の竹から一本の竿を仕立てる

三ツ木さんの言う「釣り味」のよさ。それはしなやかで弾力性に富む竹という素材によるところが大きい。それだけに竹の選び方と扱い方は重要だ。三ツ木さんの作業部屋には大量の竹がストックされている。

「真円状で節目が詰まっているのがいい竹ですが、100本のうち10本あるかどうか。竹は11月に山から切り出し、青竹のまま火であぶって脂を抜いて、3月3日のひな祭りまで外で干し、室内で保管するのです」(三ツ木さん)

夜中に「カリッ、カリッ」という音がすれば、それは虫が竹を食っている証拠。どこに潜んでいるか探って虫を退治する。質のよい竹ほど虫が好む傾向があるという。

和竿づくり、特に継ぎ竿は、どの竹のどの部位を切り出して使うかを決める「切り組み」から始まる。

「対象魚や竿の長さに応じて、何本継ぐかを決めて竹を選びます。通常は部位ごとに別々の竹から切り出します。同じ竹では繊維の流れや硬さが一緒なので、腰の弱い(柔らかい)竿になってしまうからです」

継ぎ竿には「並継(なみつぎ)」と、江戸和竿の開祖・東作が編み出したとされる「印籠継(いんろうつぎ)」の2種類があり、印籠継の方がより手間がかかる。和竿は継ぎ目がしっかり合っていないと、魚が掛かったときに「への字」に折れ曲がってしまう。三ツ木さんは天井に竿を押し当てて、曲がり具合を何度も見ていた。「への字」になるのは竿師最大の恥とされ、ある程度作業が進んでいても別の竹でつくり直す。

好みに合わせた自分だけの竿

冒頭で三ツ木さんがやすりを掛けていたのはキス用の「手バネ竿」(注2)の穂先だ。継ぎ目がぴたりと合ったので、次に細かい番手の紙やすりで穂先全体を磨きはじめた。

「漆を塗る前のこの磨きが大切。漆の乗りの良し悪しが決まる。ほら、艶が出てきたでしょう?」と言いながら三ツ木さんの手は止まらない。江戸和竿は漆を何度も塗る。1回塗ると0.1mmほど厚みが出るので、それも見越して遊び(余裕)もつくっておくという。まさに職人技だ。

和竿は、金具を付けるリール竿も可能だ。「メンテナンスが大変そう」「すぐに壊れてしまうのでは?」と思うかもしれないが、そうではない。

「グラスファイバーやカーボン素材の竿は、折れてしまったら買い換えだけれど、和竿なら折れた部分だけ別の竹でつくればまた使えます。また、『○mでこういう竿が欲しい』とオーダーメードできるのも和竿の利点。竿の調子(バランス)も途中で確かめられるので『もう少し柔らかい方がいい』と注文できます」

はたして、和竿はどんな感触なのか、江戸前のハゼ釣りで確かめてみたい。

(注2)手バネ竿

糸巻きが手元についていて、釣り糸の長さをある程度調整できるもの。

和竿(継ぎ竿)の主な工程

※流れを理解しやすくするため大幅に簡略化した。実際には100にも及ぶ工程がある

一

竹選び:竹を炭火であぶり、表面に出てきた脂を拭きとる

二

切り組み:竹の種類や質、節目、太さなどを勘案し、別々の竹から切り出して一組の竿に組み合わせる

三

火入れ(粗矯め):炭火などを当てながら竹の曲がりを矯正する

四

巻き下:やすりなどで竿の継ぎ目(継ぎ口)の下地を整える

五

糸巻き:継ぎ口を補強するために絹糸を巻く

六

継ぎ:継ぎ合わせたときピシッと組み合うようにやすりなどで調節

七

塗り下:漆を塗る前に行なうやすり掛けなど細かな作業のこと

八

火入れ(中矯め):火入れは何度も行なう

九

漆塗り:漆を塗る作業。何度も繰り返す

十

仕上げ(上げ矯め):最終仕上げのための火入れ

参考文献・資料

『釣りにかかわる仕事』(ほるぷ出版 2005)/『趣味の和竿つくり』(大陸書房 1983)/株式会社 週刊つりニュース「釣り文化資料館」展示パネル/一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会 Web「日本の伝統工芸品」

竿から伝わる魚の鼓動 ――季節先どり!江戸前のハゼ

竿から伝わる魚の鼓動 ――季節先どり!江戸前のハゼ

櫓漕ぎの和船で深川を出発

三ツ木新吉さんの和竿づくりを見学した3日後、編集部は再び深川を訪ねた。いよいよ和竿で江戸前のハゼ釣りに挑戦する日だ。

「釣りをするなら、櫓(ろ)漕ぎの和船がいい」。そんなわがままを聞き入れてくれたのは、三ツ木さんが懇意にする深川冨士見。江戸末期から釣り宿を営む老舗である。

用意していただいたのは、船頭さんに櫓を漕いでもらいながら釣りをする通称「ねり船」。とても貴重な船だ。釣り場まではエンジンで走る。着いたら櫓に切り替えて、ゆっくり船を動かす「流し釣り」でハゼを狙う。午前7時30分に「釣船橋」から出航した。

船長は斎藤正雄さん。褐色の肌がそのキャリアを物語る。

「今の季節は、ハゼにはまだちょっと早いんです。一番釣りにくい時期ですが、まぁ行ってみましょう」

水中の様子が手にとるように

開発が進む豊洲の北側を回って東雲(しののめ)運河へ。東雲水門を過ぎると岸から釣りをする人の姿があった。

「カラス貝が岸壁に付いているでしょ?あれを狙うクロダイが棲みついているんですよ」と三ツ木さん。東京湾の最奥部にクロダイがいるとは意外だが、実はこの一帯は「16万坪」と呼ばれた江東区有明の貯木場跡。かつては深川近辺の漁師の漁場で、ハゼもたくさん釣れるという。

ポイントに着いた。斎藤さんがエンジンを止め、三ツ木さんが前日の夜中に準備したハゼ竿を取り出す。「ハゼ竿を使うのは今年初。火入れして曲がりを矯正したから時間がかかったんだよね」と三ツ木さん。

鉤(はり)にエサ(青イソメ)をつけて、漆でピカピカ光る和竿を握る。船べりからそっと糸を垂らした。

釣りの経験は多少あるが、和竿はそのどれとも違った。ものすごく繊細なのだ。海底に錘(おもり)が着地する瞬間、さらには錘が泥に埋もれる状態まで手にとるようにわかる。

「こういう和竿でハゼを釣ったら最高だよ!手ごたえがいいんだ。数匹釣れたら満足するはずさ」と櫓を漕ぎながら斎藤さんが言う。

竿を通じて何かが震える

一度移動して、再び糸を垂らす。ときどき竿を上下に動かし、エサを揺らして魚を誘う。数分後、「プルプル」という手ごたえが……。釣れない時期と聞いていたので半信半疑で竿を立ててみると、何かが食いついている感触があった。

「糸を口でくわえて手でたぐるんだ。たぐった糸は絡まないように船のなかに落とすんだよ」

斎藤さんの指示に従う間も「プルプル」という振動が水中から伝わってくる。「逃げないで!」と祈りながら糸をたぐると、びっくりしたような顔のハゼが姿を現した。

「やったね。釣れないと思っていたけどよかったなぁ」と三ツ木さんが我が事のように喜んでくれた。

事前に聞いていたが、和竿の「釣り味」は想像以上だった。今でもあの「プルプル」という感触は思い出せる。その後、別の編集部員がハゼ1匹と狙っていないアカエイを1匹釣り上げて、3時間ほどの和竿体験は終了した。時季外れのハゼ釣りなので釣果こそ芳しくなかったが、軽くしなやかで、日の光にきらめく和竿を握っているだけで心が躍った。

日本最古の釣り専門書『何羨録』が書かれて約300年。当時とは地形も海岸の様子も異なるが、竹の竿を手に水面を見つめる行為はきっと同じだ。三ツ木さんが丹精込めて仕上げた江戸和竿を手に、斎藤さんが櫓を漕ぐ船でハゼを釣る――時空を超えて、江戸時代の人々と釣りの楽しさを共有できた気がする。

「アオギス釣り」は粋な遊び

-

-

有限会社 深川冨士見

取締役社長

石嶋一男さん

五代目の石嶋一男さん(80歳)に、かつての江戸前の釣り風景をお聞きした。

江戸前のクロダイ釣りは、ちょうどこの時分から始まります。エサは「こさく」(芝エビ)です。当時はカレイやスズキなど大型の魚は大きな帆を張って風の力で網を引く打瀬舟(うたせぶね)で獲っていた。その網に芝エビが混ざるんですね。だから早朝、沖まで舟で走って芝エビを1匹1円で買い、舟の生け簀に入れておいてエサにしていました。

江戸前の釣りといえばアオギス釣りが有名でした。残念ながら私が海のことを覚えはじめたころに終わりましたが、今もいるシロギスに比べるとアオギスは細身で少し大型でした。味はシロギスの方がおいしいのですが、アオギスは引きが強くて人気がありましたよ。

有明のあたりは、昔は遠浅の海で、そこに親父がアオギスの台(脚立)を舟に積んで運んでいました。脚立を使うのは、人の気配を消すためです。アオギスは神経質で、水深1〜1.5mにいるため人影が見えたり音が聞こえると寄ってきません。

脚立を舟で運んで釣り場で船頭が下ろしてから、お客さんを脚立に移すのですが、これが大騒ぎでした。釣り客はお年寄りが多い。普通の足場にさえ登れない人を脚立に乗せるわけですからね。脚立は六尺(約1.8m)ありました。お客さんは脚立の上から釣りをします。釣れているか釣れていないかは、脚立の上から海中にぶら下げる魚籠(びく)のありなしで見分けがつきますので、魚籠が下りなければ船頭が場所を移動することもありました。

脚立の上で釣りをしながら寝てしまい、海のなかに落っこちてしまうお客さんもかなりいたんです。当時は鉄道がないので前夜にタクシーで来るしかない。夜の8時ごろ舟宿に到着して仮泊(かはく)するわけですが、舟宿で一杯飲んで騒いでいるうちに「じゃあ、ちょっと遊びに行こうか」と。洲崎(遊郭)がすぐそばでしたから、行ったきり戻ってこなくて朝帰り。だからついつい居眠りをして海にドボンです。

昔、ここには舟宿が何軒もありました。そのうちの一軒「遠州屋」には小説や映画になった伝説の相場師も来ていて、年間たった10組のお客さんで経営が成り立ったそうですから、当時のアオギス釣りは粋な遊びだったのでしょうね。

有限会社 深川冨士見

東京都江東区古石場2-18-5

Tel.03-3641-0507

(2018年5月11、14日取材)