機関誌『水の文化』59号

科学

魚は釣られたことを覚えている?

──「魚と人の交差点」を探る

釣り上げられたイワナ。この経験を魚は覚えているのだろうか

人と魚の間で繰り広げられる釣りという営みを、魚目線で見つめ直してみよう―。そう考え、過去の論文や学術研究の成果をもとに、釣り人の役に立ちそうな情報をWebサイトでわかりやすく伝える研究者がいる。動物搭載型の行動記録計(データロガー)を使って野外での魚の生態を研究する吉田誠さんだ。若き現役研究者に、科学と釣りの関係や共通点などを聞いた。

-

-

インタビュー

国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 特別研究員

吉田 誠(よしだ まこと)さん -

1987年香川県生まれ。東京大学農学部卒業。2017年9月に東京大学大学院農学生命科学研究科水圏生物科学専攻博士課程修了。博士(農学)。専門は動物搭載型の行動記録計(データロガー)を使った魚の遊泳行動に関する力学的な解析と野外での魚の生態研究。2018年4月から現職。滋賀県琵琶湖環境科学研究センター内の国立環境研究所琵琶湖分室に勤務。釣りを科学するWebサイト『スマルア技研』にて、魚の生態を読み解く記事を連載中。

https://labs.smartlure.co/category/biology/

「バイオロギング」で魚の行動を探査

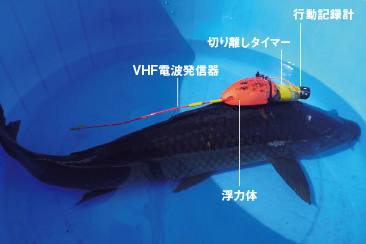

小学校に入る前から魚に興味がありました。図鑑で色とりどりのさまざまな形をした魚を見るのが好きでしたし、夏休みに香川県で祖父の海釣りについて行くのも楽しかった。中学生のころには将来、魚の勉強をしたいと決めていて、大学で魚の行動研究に携わりました。遊泳速度、水温、深度などを測定できるセンサーの付いた行動記録計を魚の体に装着し、切り離し装置を使い回収して、水中での魚の行動や生態を探る「バイオロギング」という手法を使った研究です。

対象とした魚はアメリカナマズ。正式名称はチャネルキャットフィッシュといって北米では人気の魚ですが、1970年代に日本へも食用で輸入され養殖されたものの、あまり売れなかったようです。そのとき野外に逃げ出した個体が各地に定着し、現在は特定外来生物として駆除の対象となっています。

研究でわかったのは、湖と川ではアメリカナマズの生活のしかたが違うこと。霞ヶ浦のような富栄養の湖では泥底にハゼやエビなどエサが豊富にいるので、アメリカナマズは基本的に湖底で暮らしています。一方、川では流れてくるエサを食べるために、川底を離れて泳ぎ回っていることが多い。ですから、楽に泳げるよう、浮き袋に空気を十分に溜めて体を軽くしています。湖底にいるアメリカナマズが浮き袋の空気を少なくして体を重い状態にしているのと対照的です。こうした行動がわかると、富栄養の湖では底引き網でさらい、川では中層に網を浮かせた方が効率よく捕獲できるというふうに駆除にも役立ちます。

今年度から赴任した国立環境研究所琵琶湖分室では、琵琶湖にすむ2種類のコイの行動を探っています。日本在来のコイは国内で琵琶湖にしか残っていません。実は、全国で広くみられるコイは大陸由来の外来コイが放流されたものです。私はコイでもやはり浮力という観点に着目しました。浮き袋周りの構造を比べると、在来コイの方が外来コイより発達していることから、水圧の高い、深いところでも暮らせるのではないか、逆に外来コイは深いところに行けないのではないか、という仮説を立て、コイに行動記録計を付けて放流し、検証しているところです。

渓流の釣り堀で一人だけ入れ食いに

私はもともと、釣りに役立てるための研究をしているわけではありませんが、魚の行動研究で蓄えた知識が現場で活かせてうれしかった経験があります。奥多摩の渓流釣り堀でのこと。ニジマスの釣り場です。同じエサと竿を使っていた他の人を差し置いて、私一人だけ次々と釣り上げたのです。

試してみたのは簡単なコツ。人気(ひとけ)のない場所を選び、エサを投入したらすぐに下流へ歩き出し、川の流れに乗せて仕掛けを流してみました。これを繰り返すと、ほぼ2投に1投くらいのペースでニジマスが釣れました。

同じ場所にとどまって釣っていると、竿と糸の長さの範囲でエサは止まってしまいます。サケ科の魚は流れてくるエサを食べる習性があると知っていたので、流れのなかで不自然に動いたり静止するエサには警戒心が働くと予想できました。そこで、上流からエサを川の流れに乗せて漂わせれば、ニジマスがパクッと食いつく可能性が高いと考えたのです。一人で20匹近くも釣って、とても注目を浴びました。たまたまその日は雨で、多くの釣り人が橋の下に陣取っていたので、下流の方には誰もいなくて、歩きながら釣れたのもラッキーでした。

私自身はどちらかといえば、川釣りよりも海釣りの方が好きです。何が釣れるかわからないおもしろさがあるから。釣り上げたときの魚のきらめき、躍動感になんともいえない魅力を感じます。魚をたくさん秘めているゆりかごとしての海にちょっとお邪魔している、という感覚です。釣りの本質は、水中に思いを馳せる、魚に思いを馳せる営みではないでしょうか。本来ならふれあえない生きた魚と人がふれあえるのが釣り。釣りは「魚と人の交差点」だと思います。

釣られやすい魚はほんとうにいるのか?

釣りに関する興味深い先行研究の一つに、魚が「スレる」(賢くなって釣りにくくなる)原因を探究したものがあります。

スレに関しては、古くから二つの説が知られてきました。第一に「釣られやすい魚と釣られにくい魚の個体差がある」。釣られやすい魚が先に釣られ、警戒心の強い魚ばかりが残るため、最初に比べて釣れにくくなる、という仮説です。第二に「魚は釣られたことを覚えている」。一度釣られてリリースされたり、鉤(はり)から逃げたりした魚がその体験から学習し、次には釣り鉤を回避するようになる、という仮説です。

これらを検証した過去の研究を総合的に振り返ってみると、個体差の有無、学習経験の有無、どちらに関しても正反対の結論が出ている論文があるのです。つまり、実はそう単純な話ではなく、答えは一つに決まらない、というのが実状です。

さらに、大半の研究は室内の水槽を使った飼育実験です。だから野外でも同じ結果になるとは限りません。実際の生息環境では、他の魚とのエサの取り合いがあったり、そもそもエサが少ない環境であるとか、生存競争で小さい魚が大きい魚に食べられているといった多種多様な条件がそのつど重なるので、結果が変わってくると予想できます。

このように魚の研究は一筋縄ではいかないところがおもしろい。釣り人側からすると、答えがないと言われると、がっかりするかもしれませんが、科学的な見地に立つと、やはり一つひとつ細かい状況を解きほぐしていくことが大切なのです。

(注)尾叉長

魚の上アゴの先端から尾ビレが二つに分かれた中央部のもっともへこんだ部分までの長さ。

釣り人は科学者と同じことをしている

魚のスレに関してもこのようにあいまいなのですから、一般的な「必釣法(ひっちょうほう)」はありません。おそらく釣りが上手な人には「こうすれば釣れるはず」という柱が自分のなかにあって、その柱が無意識のうちにその日ごとの条件に最適化されているのでしょう。

それは言語化されない経験に裏打ちされています。例えば今日は曇りだから魚が浮いてきているだろうとか、晴れているから日陰を狙ってみようというようなことです。具体的にどの魚がどの明るさの場所を好むか、ということを厳密に知らなくても、経験上から無意識に判断しているはずです。

疑問に対し仮説を立てて検証し、結果を踏まえて新たな仮説を立てる。研究はこのプロセスの繰り返しですが、釣り人がしていることもおそらく同じです。なんとなく「ここかなぁ」と思って釣ったら釣れた、というような雰囲気だけに頼ると、「この場所は釣れる」という間違った思い込みに陥ります。ところが、ほんとうは流れの強さ、天候、エサや天敵の有無……さまざまな条件が合った結果、〈たまたま〉そこで釣れただけかもしれない。

腕のいい釣り人はこうした偶然を鵜呑みにすることなく、なぜ釣れたのかをきちんと分析して解釈し、新たに仮説を立てて検証することを無意識にやっているのでしょう。この点では、釣りはまさしく科学的な営みだと思います。

自然渓流におけるイワナの釣られやすさ

坪井潤一さんたちが北海道南部の自然渓流でイワナを釣り、残りのイワナもすべて採捕。両者に別々の標識を付けたあと放流し、約50日後に二度目の調査を行なったところ、釣られた経験の有無によって個体の釣られやすさに差は出なかった。

「魚の釣られやすさには個体差がある」という第一の仮説も、「魚は釣られたことを覚えている」という第二の仮説も当てはまらない。ちなみに、大きな魚ほど釣れやすく、成長率も高いとの結果も得られた。

(2018年4月11日取材)