機関誌『水の文化』64号

降雪

日本の氷河をつくる雪

──降雪のメカニズムと今後の見通し

氷河は、降り積もった雪が自らの重さで固まって氷になり、それが常に流動するもの。当然のことながら雪が降らなければ氷河はできない。そして日本の立山連峰にある氷河は、世界屈指の豪雪地帯といわれる日本海側の積雪によって成り立っている。日本の氷河をつくる降雪のメカニズムについて、気象庁気象研究所の川瀬宏明さんにお聞きした。

北アルプスを望む。日本海側は世界有数の豪雪地帯(撮影:川瀬宏明さん)

-

-

インタビュー

気象庁気象研究所

応用気象研究部 主任研究官

川瀬宏明(かわせ ひろあき)さん -

1980年三重県生まれ。筑波大学大学院生命環境科学研究科修了。博士(理学)。気象予報士。専門は気象学・気候学。海洋研究開発機構 地球環境フロンティア研究センター特任研究員、国立環境研究所大気圏環境研究領域 NIESポスドクフェロー、海洋研究開発機構次世代モデル研究プログラム研究員などを経て気象庁気象研究所入庁。2019年より現職。著書に『地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題』(ベレ出版)『異常気象と気候変動についてわかっていることいないこと』(編著 ベレ出版)がある。

氷河を支える日本海側の大雪

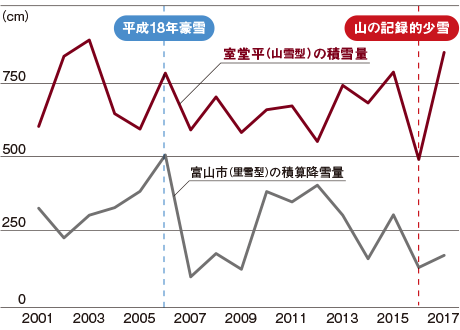

立山黒部アルペンルートの終点、標高2450mに位置する室堂平(むろどうだいら)のあたりは、世界でも有数の豪雪地帯で、毎年6mから7mの積雪が観測されます。特に室堂平近くの「雪の大谷(おおたに)」はその名の通り雪が吹き溜まりやすい地形で、平均で年16m、多い年には20mも積雪します。春先の除雪によって出現する「雪の大谷・雪の壁」は観光名所として有名ですね。

立山連峰で確認されている氷河は、室堂平のちょうど裏側で、大谷よりもさらに積雪が多いエリアになります。本来、氷河があるはずがないとされた低い緯度に日本の氷河が存在するのは、この圧倒的な降雪があるからです。

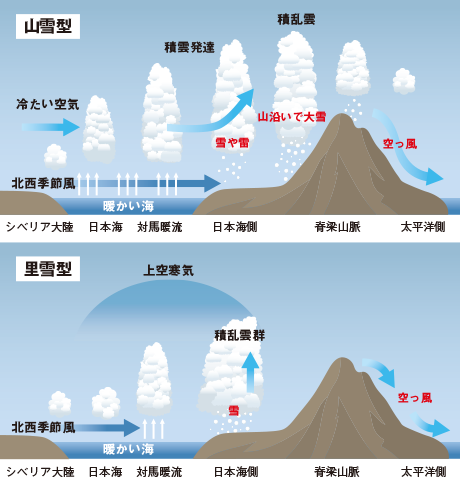

なぜ日本海側の山間部には、たくさんの雪が降るのでしょうか。一般的に日本海側に雪が降るのは、西高東低の冬型の気圧配置によるものです。シベリア大陸にはマイナス30℃を下回るような冷たく乾燥した空気があります。冬型の気圧配置になると、北西の風によってこの大陸の空気が1日もしないうちに日本海に流れます。日本海の海面水温は真冬でも5℃から10℃あるため、その温度差によって海から大気に熱と水分(水蒸気)が供給されます。これを気団変質といいます。この時に気団のなかで発生するのが、天気予報などでよく見る筋状の雲です。筋状の雲は、雪のもととなる水分をたっぷり保持した積雲や積乱雲の集まりです。

筋状の雲は、日本列島に到達すると沿岸平野部に雪を降らせます。ただし平野部では、雲は風に流されてすぐに通り過ぎるので、数mに及ぶ大雪にはなりません。その雲が内陸へ進むにつれ密になり、山脈にぶつかって行き場を失い、上昇することで継続的に雪雲が発達し、内陸や山岳部にまとまった大雪を降らせるのです。これが「山雪型」の降雪メカニズムです。(図1)

海面水温が上がると雪は増える

冬型の気圧配置で、どれくらいの雪が降るかを決める主な要素は、「寒気の強さ」「風の強さ」「日本海の海面水温」です。特にポイントとなるのが海面水温です。たんに寒気が強いだけでは、乾いた冷たい風が吹くだけで雪にはなりません。日本海の水温が高く、大気との温度差が大きいほど多くの水蒸気や熱が大気に放出され、大雪の可能性が高くなります。北海道よりも東北・北陸の降雪量が多いのは、南下するほど海面水温が高くなるのと、本州の沿岸の方が大陸から離れている分、大気が渡ってくる海上面積が広く、供給される水分量が多くなるためです。

日本海側の平野部で大雪になることがありますが、これは「里雪型」といって、冬型の気圧配置で上空の寒気が強く、風が弱いときに起こります。強い寒気がゆっくり移動することで日本海上で積雲・積乱雲が発達し、その雲が山に運ばれずに平野に長く留まり、大雪を降らせます。

2018年(平成30)2月、福井で豪雪による災害が起きました。このような稀に降る記録的な大雪、いわゆるドカ雪の主な原因は、JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)です。大陸からの空気が朝鮮半島を通過する際、高い山脈によって風が東西に二分され、それが再び合流して収束すると、日本海上に発達した積乱雲のライン(収束帯)が形成されます。それが大雪や突風、雷などの荒天をもたらすのです。

ところで太平洋側の雪は、まったくメカニズムが異なります。関東などでたまに大雪が降りますが、これは南岸低気圧によるものです。南岸低気圧は、日本列島の南の海上を西から東に移動する低気圧で、冬型の気圧配置が緩むタイミングでやってきます。南岸低気圧はそのコースなどにより雪になるか、雨が降るか、何も降らないかが決まるので正確な予報は難しいです。

日本の雪の降り方は温暖化でどう変わるか

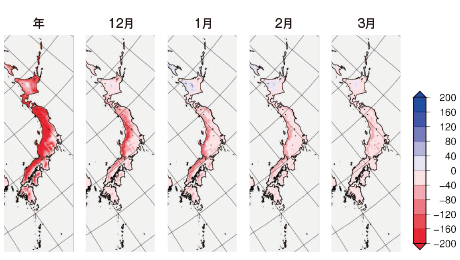

温室効果ガスの増加により地球温暖化が起きていることは、ほぼ確実といわれています。この100年で地上気温は世界平均0.74℃、日本では1.2℃上昇しました。21世紀末には、さらに2℃から4℃上がると予測されています。この温暖化は、日本の雪にどのような影響を与えるでしょうか。気候モデルを使ったシミュレーションによる日本の雪の将来予測を気象庁が発表しています。

まず、気温の上昇に伴い、全国的に年最大積雪深は大幅に減少します。ただし、厳冬期の12~2月だけを見ると、平野部は減っているものの、内陸や山間部はほぼ変わらず、北海道の内陸の一部では逆に積雪量が増加するという予測が出ています。

大気中の水蒸気は、気温が0℃より低いと雪に、0℃より高いと雨になります。ここが重要で、気温がマイナス3℃でもマイナス20℃でも、水分を含んだ雲があれば雨ではなく雪になるわけです。

北海道や北陸の内陸・山間部は現在、厳冬期にはマイナス10℃、20℃になりますから、将来的にもし気温が4℃上昇したとしても、まだ氷点下です。その一方で、温暖化すると海水温が上昇し、海面からはより多くの水分が大気に供給されます。その結果、内陸や山間部では雪の量が増えるのです。

特に、強い寒気により先述したJPCZが発生した場合、やはり海面水温が上がれば水蒸気量は増加するため、積乱雲がいっそう活発化します。そのため、北陸の内陸の記録的な豪雪は今よりも頻発すると考えられます。

氷河のある立山連峰も、厳冬期の雪の量は現在とほぼ変わらないか増加する予測です。気温が2℃上がった場合のシミュレーションでは、7mあった積雪が10%から15%弱減る程度。氷河がただちになくなることはないでしょう。ただし、雪の多い年と少ない年の変動が大きく、また秋口や春先の積雪量は著しく減少するため、総合的に見て氷河にどのような変化が起こるかはまだわかりません。

これからの積雪と将来への対応

例えばある年の夏が猛暑だったり暖冬だったりすると、つい地球温暖化の影響だと考えてしまいがちですが、人が生活しているうえで感じる気象の変化は、基本的にすべて地球にもともと備わっている変動する性質「自然変動」によるものです。

自然変動は、低気圧や高気圧の日々の変動から、エルニーニョ現象、ラニーニャ現象のように数年周期、数十年周期の現象までさまざまですが、その変化の幅は温暖化による変化よりもずっと大きいのです。温暖化はもっと長いスパンでゆっくりと進行するので、私たちが肌で感じるのは難しいでしょう。

雪に関しても、温暖化によって「ある日突然雪が降らなくなる」ということはありません。それよりも自然変動による年ごとの降り方の違いのほうが大きいので、雪への対策という意味では、まず今年の冬はどうなるのかということに注意を払うべきでしょう。ただし、温暖化による将来的な変化を軽視してよいということではありません。

温暖化で日本海側の平野部の積雪は減り、雨が多くなります。雪下ろしをしなくていいメリットはありますが、先に触れたように、たまに強い寒気が来て思わぬ大雪になる可能性があります。仮に人々が雪が少ないことに慣れてしまっていると、除雪などの対策がおろそかになり、雪による災害が起こりやすくなるかもしれません。

また、河川を流れる水の量にも変化が起きます。山の雪は、冬の間は水を蓄え、春先から融け出して里に水を供給します。「雪は天然のダム」といわれるゆえんです。しかし、温暖化によって雪ではなく雨が増えると、山に蓄えられる雪の量が減ります。すると雪解け水を頼りにしていた里で、水が足りなくなることも考えられます。

もう一つ、これは意外と大事なことですが、雪あかりという言葉があるように、白い雪は光を反射して景色を明るくする効果があります。長い冬が暗くじめじめとした雨の日ばかりになると、そこに暮らす人の気分が落ち込む原因になる恐れもあります。

自然環境はさまざまな要因が複雑に絡んでいるので、温暖化によって雪の降り方がどう変わり、それが氷河にどのような影響を及ぼし、さらに私たちの生活がどう変化するのか、そのすべてを予測することはできません。それでも数十年先を見据えて、温暖化が進んだ場合の雪への適応策を、地域や行政を含めて皆で今から考えておくことが重要だと思います。

(2019年12月9日取材)