機関誌『水の文化』64号

国内

発見! 日本の氷河を歩いてみた

──北アルプス「内蔵助氷河」で見た水循環の原初

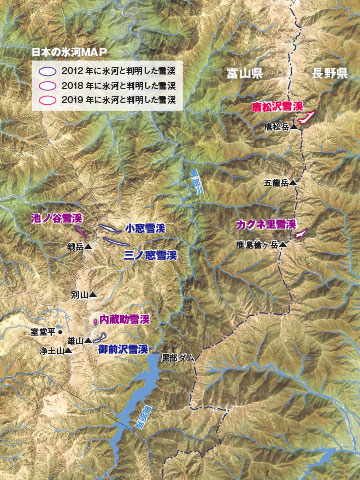

日本にも氷河があるのをご存じだろうか。長年、「日本に氷河はない」とされてきたが、北アルプス北部の3つの万年雪が実は動いていたことが明らかになり、2012年4月に氷河と認定された。現時点で7つある日本の氷河は、世界屈指の豪雪地域が育んだもの。「内蔵助(くらのすけ)氷河」の調査に同行し、日本の氷河と、その氷河がつくった地形を体感した。

2018年1月に氷河と認定された内蔵助氷河。表面を覆う雪はなく、ほぼ氷体のみの状態

-

-

ナビゲーター

富山県立山カルデラ砂防博物館

学芸課長

飯田 肇(いいだ はじめ)さん -

1955年茨城県生まれ。1987年名古屋大学大学院理学研究科博士後期課程満了。黒部市吉田科学館主任学芸員、富山県土木部博物館建設班主任などを経て1998年立山カルデラ砂防博物館主任学芸員に就任。2003年から現職。専攻は雪氷学。調査研究は立山地域の積雪、雪崩、気象調査。博物館研究チームとして2012年に日本初の現存する氷河を確認した。

氷河と火山のハーモニー

もうどれくらい登っただろう。稜線を見上げる余裕はない。振り返る勇気もない。急な斜面を転げ落ちないようにゆっくり歩く――。

2019年(令和元)10月10日。日本に7つある氷河の1つ「内蔵助(くらのすけ)氷河」を訪ねるため、北陸新幹線で富山駅へ、さらにケーブルカーやバスを乗り継いで室堂平(むろどうだいら)にやって来た。室堂平は立山(注1)や剣岳(2999m)への山登りの拠点で、標高は約2450m。翌日の登山に備えて宿泊先の山荘に荷物を置き、山岳ガイドの松田好弘さん、北村俊之さんとともに室堂平を散策する。北村さんから「体調はどうですか」と尋ねられた。実は微かな頭痛を感じていた。

「高山ですからね。雑談ができるくらいのスピードで歩いて、体を慣らしましょう」

目の前に立山の主峰・雄山(3003m)がそびえ立つ。古来、立山は「神々が宿る山」とされ、信仰の対象だった。今、室堂平はその雄大な景色から観光地としても人気が高い。ここは約10万年前の火山爆発で生まれた溶岩台地だが、氷河がつくった地形も見られる。

松田さんが右手にある山のえぐれを指さした。スプーンで削りとったような形をしている。

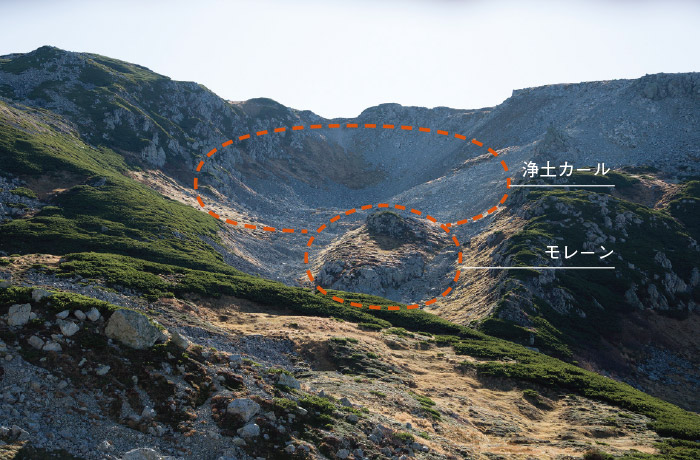

「小さいけれどこれも氷河がつくった地形です。氷は固体ですが、長い年月で見た場合、水飴のように粘性のある動きをします。少しずつ下の方にグーっと曲がりながら下りてくるんですね。そのときに岩盤を丸く削っていきます。そして暖かい時代になると氷河が融けて丸い地形が現れる。これが『カール(圏谷)』です。そして氷河が削りとった岩くずが溜まったものを『モレーン』と呼びます」

浄土山(2831m)にあるため「浄土カール」と呼ばれている。少し移動して、より規模の大きい「山崎カール」を正面から見た。1942年(昭和17)に氷河地形の研究者・山崎直方の名をとって命名されたカールで、国の天然記念物に指定されている。

「山腹に上・中・下と3つの段があるのがわかりますか?上段が1万年前、中段が2万年前、下段が3万年前に氷河が後退してできたモレーンとされています」と松田さんは言う。溶岩台地の上に氷河が削りとった痕跡という氷河と火山のハーモニーを目の当たりにした。

(注1)立山

富山県南東部、北アルプス北部の山。立山本峰は雄山(3003m)、大汝山(おおなんじやま、3015m)、富士ノ折立(ふじのおりたて、2999m)からなる。雄山神社本社のある雄山が立山の中心。立山連峰とは立山を中心に北は剱岳・毛勝(けかち)山から南は薬師岳までの山々をいう。

半世紀以上続いた「氷河発見物語」

夕方に山荘へ戻り、明日の朝から内蔵助氷河に向かう飯田肇さんと合流した。立山カルデラ砂防博物館の学芸課長を務める飯田さんこそ、博物館の研究チームを率いて立山・剱岳にある3つの万年雪(雄山東面の御前沢(ごぜんざわ)雪渓、剱岳東面の三ノ窓(さんのまど)雪渓と小窓(こまど)雪渓)が現存する氷河であることを証明した人物だ。「日本に氷河は存在しない」とされてきたので、これは驚きをもって報じられた。

「2009年(平成21)から調査を始めて万年雪が動いていることを確認し、2012年(平成24)4月に日本雪氷学会に学術論文を投稿して正式に氷河と認められました。しかし、1963年(昭和38)には、立山連峰に分厚い氷の塊(氷体)をもつ万年雪があることが発見され、『ひょっとして氷河ではないか?』と言われていました」

それが今の内蔵助氷河と剣沢の万年雪(はまぐり雪)だった。しかし、先輩たちが幾度となく測量したものの、氷河の絶対条件である「流動」は確認できなかった。

飯田さんが国内の氷河、特に内蔵助雪渓にかかわりはじめたのは1980年(昭和55)のこと。

「流動こそわからなかったものの、雪渓の構造自体はずいぶん調べました。内蔵助雪渓には氷河特有の『ムーラン』という穴が開いていましたし、氷体が動いているような構造も見つかっていました」

飯田さんが立山カルデラ砂防博物館に移って以来、名古屋大学とともに調査は続けていた。状況が好転したのは、氷河を調査するための機器が進歩したことだった。

「地下の氷を測定するレーダーの重量が圧倒的に軽くなり、GPSも使えるようになりましたので『もう一度、万年雪を見直そう』と同僚の福井幸太郎さんと2人で本格的な調査を再開したのです」

軽くて高性能なレーダーを使って氷の厚さを調べていくと、別の場所でも分厚い氷体が見つかった。

「理論上は、厚さが25~30mあれば氷は重力に負けて変形しながら流れ出します。確信はありませんでしたが、『動いていてもおかしくはない』とは思っていました。そして3つの雪渓で約1カ月間に10~30cmほどそれぞれ動いていることが確認できたのです」

半世紀以上に及ぶ年月を経て、日本にも氷河があることがこうして証明された。さらに2018年(平成30)1月、立山の内蔵助雪渓、剣岳の池ノ谷雪渓、鹿島槍ヶ岳(2889m)のカクネ里雪渓、そして取材直前の2019年10月に唐松岳(2696m)の唐松沢雪渓が氷河であることが認められた。今、国内にある7つの氷河は、すべて北アルプスに位置する。(下図)

約3万年前の氷河地形を歩く

翌朝はあいにくの雨だったが、予定通り午前7時に出発した。飯田さんは「積雪寸前のこの時期が氷河の観測にはもっとも適しています。氷河を覆っていた雪が融けて、氷体そのものが地表に現れているからです」と語る。

今日は飯田さんの調査に同行させてもらうため、一般登山道ではなく調査道を進む。こちらの方が所要時間は短い分、道は険しいという。安全確保のため、先頭は松田さん、最後尾には北村さんが控えている。まずは昨日遠くから眺めた山崎カールを横断し、2万年前の氷河がつくったというモレーンのなかを歩く。

「かなり幅があるでしょう。ブルドーザーのように氷河が岩盤を削りとるためこうなります。かなり分厚い氷河だったようですね」

大きい石がゴロゴロしている。これは「迷子石(まいごいし)」と呼ぶもので、氷河が山の上から運んできて置き去りにした花崗岩。

「近寄って見ると、石の表面に擦痕(さっこん)(氷河と擦れた跡)があるはずです。おっ、これから登る斜面が見えてきましたね」

そう言って飯田さんが指さす方向を見て愕然とする。石だらけで灰色の急斜面が稜線まで続いていた。そこからは前を行く松田さんと同じ箇所に足を置き、ひたすら登った。稜線にたどり着いたとき、出発して2時間半が経っていた。

出迎えてくれた氷河期の生き残り

「あれが内蔵助氷河です」

飯田さんの言葉に促されて稜線から下を覗き込むと、谷底にカエデの葉にも似た形の白いものが見える。前年の雪がほぼ融けきった、内蔵助氷河の氷体そのものだった。

氷体を底として、左右にお椀のような形をした緩やかな傾斜がついている。これがカールで、氷体のすぐ下にはモレーンもある。

「内蔵助氷河はご覧の通り面積は小さいですが、かなり深いです。氷体の厚さは少なくとも25mあります。ただし傾斜がゆるいので流動のスピードはかなり遅く、5年間で十数cm。ゆっくりゆっくり動いている現役の氷河です」

稜線からそのまま内蔵助氷河に下りるのは危険なので、稜線をいったん剣岳方面に進み、真砂岳(2861m)を通り過ぎ、ぐるりと回って北側から下りる。内蔵助氷河に差し掛かろうかというとき、ライチョウ(注2)が3羽、姿を現した。「立山はライチョウの生息密度が日本で一番高いそうです。結構見かけますよ」と飯田さん。

ライチョウは約2万年前の最終氷期に大陸から日本列島に移動して、そのまま一部が高山帯に残った、いわば氷河期の生き残り。かわいらしい姿とは裏腹な低い声で「ググッ、ググッ」と鳴いていた。

(注2)ライチョウ

主に本州中部の標高2200~2400m以上の高山帯で繁殖。冬期には亜高山帯にも降りて生活する。絶滅危惧IB類(環境省第4次レッドリスト)。

氷河から流れ出る生まれたての水

ライチョウたちに見送られ、斜面を下って内蔵助氷河に立つ。第一印象は「水の音」だった。ポコポコと音を立て、まるで川のようにあちこちで水が流れている。

「雪であれば水はしみ込んでいきますが、ここは氷なので融けた水はしみ込まずに川となって氷の表面を流れていきます。これは国内の他の雪渓では見られない、内蔵助氷河だけの現象です」

その川が集まったところに穴が開く。これが「ムーラン」。水が氷の弱いところを穿つわけだ。飯田さんは1980年代からこのムーランに潜り込み、氷の底の調査や年代測定を行なっていた。

「普通の氷河はボーリングしてアイスコアを取り出さなければわかりませんが、内蔵助氷河はムーランがあるので調べられました。一番古い氷は約1700年前のものと考えられています」

飯田さんが氷河の一部を持ってきた。氷のなかには小さな泡がたくさん詰まっている。

「気泡です。当時降った雪のなかの空気が押し固められる過程で閉じ込められたのですね。気泡には圧力がかかっているので、氷が融けると空気が飛び出してきます」

氷を受けとる。グローブをはめていてもその冷たさが伝わってくる。氷に耳を寄せると、たしかに「プチプチ」という音がする。数十年あるいは数百年を経て再び空中に戻る瞬間を耳にするのは、ちょっとロマンチックだ。

飯田さんたちは、ムーランの計測や氷河の表面に棲む藻類の観察など調査を進める。一息ついたところで、日本に氷河がある意義について聞いた。

「氷河はその周辺の気候変動によって変化します。ですので逆に氷河を調べることは気候変動を知ることにつながります。また、見ていただいたように古い空気などを閉じ込めていますので、当時の環境を知る手がかりにもなります。そして新たな観光の可能性です。氷河が関連している世界遺産は数多くあります。日本の、特に内蔵助氷河は小規模ですが氷河としての特徴をいくつも兼ね備えていますし、登山の心得のある人が一般登山道を使えば3時間半くらいで来られます。しっかりした知識をもつガイドさんと氷河を訪ねるツアーがもっと増えて、多くの人に訪ねてもらえたらいいですね」

そろそろ下山する時間だ。空から雪として地表に降り積もり、自らの重みで氷となり、長い年月ここに留まっている氷河。そこから融け出し、いま再び循環の旅に出る水――。太古の空気を抱えた氷の冷たさと清らかな原初の水の音は、内蔵助氷河を離れたあともしばらく体に残っていた。

(2019年10月10~11日取材)