機関誌『水の文化』67号

〈つくる技術〉が受け継がれる森のまち

(岐阜県高山市)

人口減少期の地域政策を研究する中庭光彦さんが全国を訪ね歩き、「地域の魅力」を支える資源やしくみを解き明かしてきた連載「魅力づくりの教え」。今号が最終回となります。今回の舞台は、中庭さんが足繁く通っている岐阜県高山市です。

重要伝統的建造物群保存地区に選定された高山の古いまちなみ

春の高山祭(山王祭)で中橋を通る屋台(提供:高山市)

多摩大学経営情報学部

事業構想学科教授

中庭 光彦(なかにわ みつひこ)1962年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士課程退学。専門は地域政策・観光まちづくり。郊外・地方の開発政策史研究を続ける一方、1998年からミツカン水の文化センターの活動に携わり、2014年からアドバイザー。『コミュニティ3.0 地域バージョンアップの論理』(水曜社 2017)など著書多数。

若き木工技術者が集まる場所

水循環を守ることは森を守ることと一体だ。しかし、その森が、担い手不足で荒れているという。

「水と緑を守ろう」と耳当たりのよい言葉だけでは水文化は守れない。水と人間の見えない関係を創らなければ、水と木の文化は途絶えてしまう。そうならない一つの方法は、価値の高い木材加工品を提供する技術を磨くことであろう。

国産材を扱い人づくりまで手が回る企業は少ない。しかし、なかには地場産業として木工が持続し、若い木工技術志望者が集まってくるまちもある。岐阜県高山市だ。

技術者を育てることは、文化を伝え創ることでもある。高山市に木工職人を育てている企業があると知り、訪ねることにした。

何度も同じまちに足を運ぶ意味

人は、自分の好みの場所をもっている。何回訪れても飽きずに、また足を運んでしまう場所だ。私の場合、それは飛騨高山だった。

学生時代から鉄道や車で何十回と足を運んだ。町の中心を流れる宮川の中橋を渡る祭の屋台にほれぼれし、伝建(でんけん)(注)の町家を眺め民芸色豊かな土産物を買い、飛騨牛も食べる。何度足を運んでも、そのたびに発見がある。それだけ高山のまちの文化の層が厚いうえに変化し、こちらも年齢を重ねるとわかることが多くなる。土地と訪問者の「解読し合うコミュニケーション」が成立しているということだろう。

初めて足を運んでから40年。私は、1960年代後半からの記憶しかない東京者、つまりは既製品ばかり並ぶ世の中しか知らない「文化的なイナカ者」にとって、高山は別世界で、以後、私を惹きつける場でありつづけている。

(注)伝建

伝統的建造物群保存地区の略称。文化財の分類の一種で、歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値が高いもの、保存のために市町村が都市計画や条例で定めた地区。

花森安治が見出し広めた高山の魅力

高山を気に入った文化人は多いが、その一人に『暮しの手帖』編集長で高山の観光化に一役買った花森安治がいた。1963年(昭和38)『暮しの手帖』第一世紀72号に「山のむこうの町―日本紀行その2」という特集を掲載した。そこで描かれた高山は観光地へ歩みはじめたころだ。町家が似ているため「小京都」と呼ばれはじめた高山を意識して、こう記している。

「まわりをぐるっと山にかこまれたこの町を、〈小さい京都〉と呼ぶのは、適当ではない。みたところ、町の作り、家の作りは、京風をまねたとしてもこの人口五万の町には、京都にないものが一本流れている。つつましく、しずかで、ひとに媚びない気がまえ、それがこの町をつつんでいる。

私たちが、とっくに忘れていたもの、戦後の日本には、もうどこにも見あたらないものとあきらめていたもの、それがこの山々にかこまれた、この小さな町に今日も、ちゃんと生きているのである。」

既製品ではない手づくり感の美を高山に見出したこの特集後、高山の人気に火がつくことになる。花森は編集者を超えて、己の目にかなった品を紹介する、暮らしのプロモーターであった。誌面では「飛騨の匠」の技術を背景とした曲木(まげき)の家具や旦那衆の古民家を紹介した。

地元の方々が誇りをもって「飛騨の匠」という言葉を使う通り、高山は森にくるまれ、木工技術者が集まったまちだった。

飛騨の匠を育てた扱いにくい樹種

「飛騨の匠」の歴史は古い。718年(養老2)の文書に、その名が見られる。藤原京の造営にかかわったらしい。

飛騨の匠の技術がこの地方に受け継がれた背景には、豊かな橅(ぶな)林があった。橅の森の土は水をよく含むが「木偏に無」と書くように、木材としては使いにくい。飛騨の匠はこの木を家具や住宅に加工する技術をもっていた。

時は下って1920年(大正9)、高山の人々が地場産業を起こそうと中央木工株式会社をつくる。高山には江戸天領期からの旦那衆がおり、木工技術者もいた。そこにやる気が加わって会社ができ、4年後には飛驒木工に名前が変わる。今回伺ったのは、100年前に創業された歴史ある企業である。

時代ごとに飛騨の匠を必要とさせた戦略

飛驒木工の創業3年後に関東大震災が起き、復興需要が生じた。復興を手助けするために、あえて家具の値段を下げて売ったという。その時に生まれた卸問屋との関係は戦後まで続く。

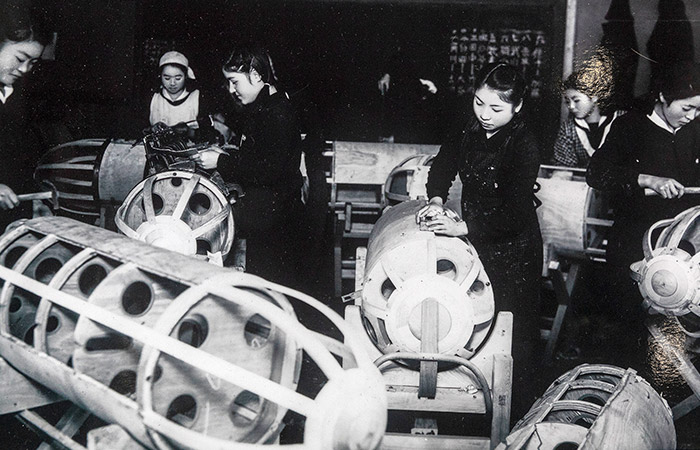

戦後、飛驒産業と社名が変わったその歴史を見ると、教科書には載らないような思わぬ需要と、その意図せざる結果の連続だ。日本が満州や東南アジアに進出した時には、現地で日本人が使う家具を提供した。戦争が始まると、軍の木製飛行機製造計画に応じ、木製の燃料タンクもつくっている。

戦後になると何万人もの米国軍人が家族を連れて進駐した。そして、ディペンデント・ハウスと呼ばれる占領軍用家族住宅の家具を製造した(有名な所では現在の代々木公園にあったワシントンハイツだろう。1964年の東京オリンピックでは選手村に使われるため日本に返還された)。

その後、米国に曲木の椅子を大量に輸出した。時は高度成長期の住宅不足期だが、内需よりも外需に応じるのに忙しかった。

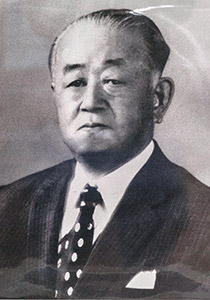

1965年(昭和40)ごろが輸出のピークだが、驚くのは、当時の社長で高山の市長も務めた日下部禮一が「360円の固定相場レートで輸出できなくなる時が来るので、商品開発、営業戦略を立てなさい」と指導したことだ。これがドルショックとして現実になるのは1971年(昭和46)。旦那衆の末裔の日下部が、いかに慧眼で情報力をもっていたかがわかる。

こうして高度な技術が必要な家具を高付加価値で販売しつづけた。それは「飛騨の匠」の技を受け継ぐことに直結していた。

その会社が、飛騨の匠の後継者を育てるために「飛騨職人学舎(以下、職人学舎)」を2014年(平成26)に開校した。

都会にはあまりいない清々しい若者たち

ここまで話してくれた飛驒産業株式会社取締役営業企画室長の森野敦さんは「人を育てるきっかけは、秋山木工社長の秋山利輝さんの講演を聞いた弊社代表の岡田贊三が感銘を受け、『職人を育てるならば、飛騨の匠の〈飛騨〉で育てなければいけないのではないか』と考えたことです」と言う。

1年目は自社工場の若手や地元の工業高校学生に声をかけて5人が集まった。職人学舎の卒業生が技能五輪全国大会の金賞や銅賞を受賞し、結果としてブランディングにつながったという。

職人学舎は授業料無料の2年制で、その後は飛驒産業の社員として2年勤めることになる。

「同じ年齢の社員と比べると技術的に差があります。また共同生活しながら学んでいますので、挨拶一つ違うし、道具の扱い方も違う。若手や中堅社員によい影響を与えています」と森野さんは言う。

現在は9人が在籍するという職人学舎の作業場に伺った。教室に入ると、一年生の6名の若者が道具を手に作業しているのだが、部屋の空気が違う。目の前の仕事に打ち込んでいる学生の目と手に、清々しさを感じるのだ。最近、私は都会の若者の清々しい姿を目にした記憶がない。ホッとしてしまった。

私が入るとすぐに指導者の玉田義卓さんが促し、学生たちが足早に一列に並び自己紹介を始めた。出身地は山形、神奈川、新潟、東京と都市部が多い。

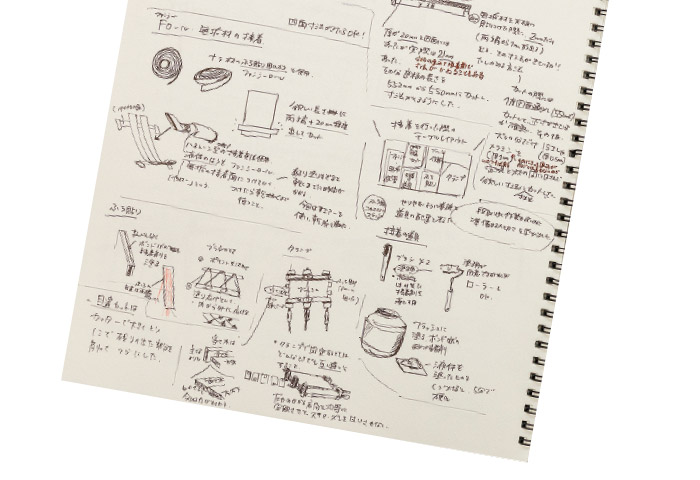

口数が少なく、「先輩の技を見て盗め」という職人的な雰囲気を想像していたのだが、そんなことはまったくない。日々を振り返るノートを見せてもらったが、絵や言葉で自分の作業内容と体感が具体的でわかりやすく書かれていた。

学生の一日は毎朝5時半の起床とランニングから始まる。共同生活で携帯電話・スマートフォン禁止。それをわかったうえで、覚悟をもって来ている。

壁を見ると「飛騨職人学舎職人心得30箇条」が貼られている。

「1.挨拶のできた人から現場に行かせてもらえます。2.連絡・報告・相談のできる人から現場に行かせてもらえます……」と続き、「28.お金を大事に使える人から現場に行かせてもらえます。29.そろばんのできる人から現場に行かせてもらえます。30.レポートがわかりやすい人から現場に行かせてもらえます。」とある。

職人心得と書いてあるが、これは、現代の組織人が得てして忘れてしまう、人と人、人と道具の関係を記している。つまりは「つくる技術の心」の構えであって、現代の組織人が何かをつくる時の心得にもなっていると、私には思えた。

魅力を伝えるということ

魅力や文化をつくる場の具体的な一例は、今回訪れたような職人の現場なのだろう。

デジタル化が叫ばれている現在ほど、もの・サービスを「つくる技術」が求められている時代はない。気候変動の危機が叫ばれている現在ほど、人や道具を通して水や木の発する生態系サービスと対話できる「つくる技術」が求められている時代はない。

水文化は見えない。見えないが、わかろうとすれば、人と人の関係のなかに埋め込まれた水利用の意味を解釈して創(つく)る技術が必要だ。それをもった人々を、水循環のあらゆる現場で育てることが水文化をつくることになる。そうした「つくる技術」があふれている場こそが、魅力づくりの本質と言ってよい。

高山で「飛騨の匠」を育てる。これをたんなる一例にしてはならない。

(2020年12月4~6日取材)