機関誌『水の文化』72号

【ゆったり浸かって「湯治」】

かつての湯治文化を今に伝える温泉宿

──湯治棟も備えた酸ヶ湯温泉

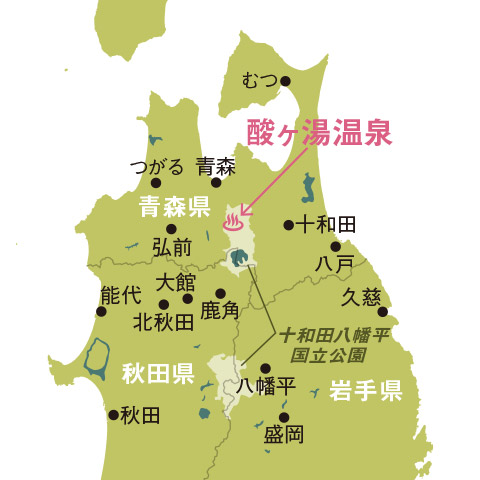

青森県の八甲田山にある酸ヶ湯(すかゆ)温泉。酸ヶ湯温泉は豪雪時のニュースにも取り上げられるが、1954年(昭和29)に環境が整った優れた温泉地として「国民保養温泉地第1号」に指定された。酸ヶ湯温泉の名物といえば、総ヒバ造り、160畳もの広さを誇る混浴大浴場「ヒバ千人風呂」(以下、千人風呂)だ。千人風呂は一つの浴室に異なる源泉の浴槽がある。温泉療養相談室で温泉の利用について指導もしている酸ヶ湯温泉を訪ねた。

総ヒバ造りの大浴場「ヒバ千人風呂」

持ってきた杖を忘れ 帰ってしまった湯治客

酸ヶ湯(すかゆ)温泉旅館の湯治棟には共同の炊事場がある。八甲田山由来の冷涼な山水が流れ出る「冷やし槽」に野菜が浮かんでいた。連泊で自炊している湯治客の食材だ。

いまや温泉はすっかり1泊2日の観光旅となったが、青森県の酸ヶ湯温泉はかつての湯治場の佇まいを残し、少なくなったとはいえ今も湯治客を迎えている。

田んぼに水を張ってひと息つく7~8月と、収穫の終わった10~11月に、農作業の疲れを癒すため温泉に長逗留(ながとうりゅう)する。それがこの地の伝統的な湯治の慣習だった。

「湯治見舞い」といって、子や孫が差し入れなどに訪れ、そのまま泊まっていくこともあったという。

「私がここに勤めはじめた20年ほど前は、ご自身でつくった野菜などを持ちこんで10泊くらいするお年寄りの湯治客同士が、漬物などのおかずを交換しているのはよく見かける光景でした」

そう振り返るのは酸ヶ湯温泉株式会社管理部部長の田島克己さん。

10泊というのは「3日一廻(まわ)り、三廻り10日」が酸ヶ湯温泉の湯治の流儀だから。初日に1回入り、異常がなかったら2日目に入浴回数を増やすと3日目は悪いところが出てきてぐったりするので1日休む──それを3回繰り返すと体の悪いところがいつの間にかよくなった感じになるというわけだ。

総ヒバ造りの大浴場「千人風呂」には、足元から源泉が湧く41度の「熱(ねつ)の湯(ゆ)」と43度の「四分六分の湯」の浴槽がある。この名称が表すのは、湯の温度ではなく、体の温まり具合。ぬるめの「熱の湯」の方が長時間ぬくもりが持続し、温度の高い湯は、それより四分か六分の温まり具合になる。

「3日一廻り、三廻り10日」の湯治療養は、海抜900mの高地気候も効いているはず。ウォーキングに適した散策路もある。「来るときに杖をついていたお年寄りが、湯治を終えたら杖を忘れて帰った」のは実話だと田島さんは言う。

自炊客こそ減ったものの、温泉宿を拠点にしてスキーやスノーボードを楽しむ方々が「旅館食」より品数は少ないがヘルシーで十分に満足感が得られる「湯治食」付きのお手ごろ料金で湯治棟に連泊する。これも今の湯治なのだろう。

混浴文化を守るため「湯あみ着の日」実施

狩人が仕留め損なった鹿を山で見つけたら、深傷を負ったはずなのに岩場を駆け上がって逃げた。不思議に思ってあたりを探ると温泉が湧いていた。薬効があるに違いないと名づけたのが「鹿の湯」。1684年(貞享元)の出来事と伝えられるこの温泉の始まりだ。また、湯をなめると酸っぱいので「酢ヶ湯」、転じて「酸ヶ湯」と呼ばれるようになったという説もある。

江戸から明治、大正と湯治客で賑わい、数カ所の源泉の「湯主」がそれぞれ小屋を建て組合方式で運営していたが、1933年(昭和8)に株式会社として統合。1954年(昭和29)、全国の温泉のモデルケースとして「国民保養温泉地(注)第1号」の指定を受けた。

酸ヶ湯を愛した著名人の一人が版画家の棟方志功。湯治をしながら書や絵などの作品を手がけた。60年間も酸ヶ湯に勤務し、八甲田山の案内人を務め「仙人」の愛称で親しまれた鹿内辰五郎と懇意にしており、二人で写った楽しげな写真も館内に掲示してある。

同じく館内にあった昭和初期の千人風呂の写真を見ると、女性は湯あみ着、男性は褌(ふんどし)をつけ、仲よく混浴している。もともと千人風呂は混浴だった。今でもそうなのだが、抵抗がある人もいるので、女性専用の入浴時間を設けている。

その千人風呂で、2021年(令和3)11月に5日間だけ、10時から15時の間はすべての男女が湯あみ着を着用して一緒に入浴する「湯あみ着の日」を設けた。

十和田八幡平国立公園に多く残る湯治・混浴文化の伝統を守ることを目指した環境省「10年後の混浴プロジェクト」を受けての取り組みだ。「今後も続けます」と宿泊営業課営業チーム主任の高田新太郎さんは話す。

「古くは、神聖な温泉には裸で入らないとか、刀傷のある武士が気兼ねなく入れる配慮であったりとか、調べてみると湯あみ着の歴史は古いんです。『湯あみ着の日』は、みんなで一緒に楽しく入れる思いやりの空間づくりです。温泉を通じて、やさしい世の中になればいいですよね」と言う高田さん。勤務8年目の高田さん自身、学生時代から温泉には親しんできたが、湯治と混浴の文化は酸ヶ湯で働いてから知った。だからこそ、その価値をもっと広めたいと思っている。

(注)国民保養温泉地

温泉利用の効果が期待され、健全な保養地として活用される温泉地のこと。1954年から指定が始まり、現在は全国で79カ所。

療養相談室で温泉利用の指導も

酸ヶ湯温泉旅館には「療養相談室」がある。看護師で温泉利用指導者主任の畑田素子さんが常駐し、利用者の相談に応じている。

「持病や体調に応じた入浴のしかたをお伝えしています。例えば血圧が高めなら、千人風呂の熱い方の『四分六分の湯』にいきなり入らないで、心臓から遠い足元から順に掛け湯をしてから、ぬるめの『熱の湯』にゆっくりと入ってください、というふうに」と畑田さんは語る。

酸ヶ湯温泉は酸性(pH1.5〜1.8)の硫黄泉で、主な効能は神経痛、リウマチ、切り傷など。

「強酸性のお湯には消毒効果があり、硫黄泉は体内に浸透するので洗い流しても効能が続きます。『3日一廻り、三廻り10日』の湯治では初日に1回だけ入り、慣れてきたら2〜3回と増やしていきます。インターバルを置くのは、人により疲労感や倦怠感が出ることもある『湯あたり』対策です」と畑田さん。

体調が悪いのに無理して入ったり、熱い湯に我慢して長く浸かるのはよくない。ほどよい頃合いで体を温めるのがふさわしい。

適切に温泉入浴すると血行がよくなって体温が上がり、免疫力も高まるといわれている。畑田さん自身、8年前この職に就き、酸ヶ湯温泉に入るようになって、平熱が35度台の低体温ぎみだったのが、36度台に上がったという。

湯治食付きで長期療養している宿泊客に出会えた。石崎聖一さん(72歳)は「青森県お出かけキャンペーン」の割引宿泊で平日5日間を酸ヶ湯温泉で過ごし、週末は青森市内の自宅に帰る生活を3カ月以上続けている。温泉に浸かりながらストレッチ体操をしたら、両足がしびれて歩くのも困難だった脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)が、だいぶ緩和されてきたという。「おかげで趣味のオペラ鑑賞に東京へ出かけられます」と楽しみにしている。酸ヶ湯では山あいの豊かな自然環境も相まって「湯治しているなという没入感がある」と石崎さん。

多くの人がストレスフルな生活を送る今だからこそ、湯治文化を伝える酸ヶ湯のような保養地としての温泉の魅力と価値を再発見することが必要かもしれない。

(2022年8月23~24日取材)

Column

湯治場で体験したカルチャーショック

-

-

民俗学者

神崎 宣武(かんざき のりたけ)さん -

1944年(昭和19)岡山県生まれ。民俗学者・宮本常一の薫陶を受け、武蔵野美術大学在学中から国内外の民俗調査・研究に携わる。岡山県宇佐八幡神社の宮司でもある。

若いころから全国を旅していますが、西日本生まれの私にとって酸ヶ湯温泉はカルチャーショックを受けた場所でした。

一つめは「混浴」が歴然と残っていたこと。ちょうど今(6月)は田植えを終えて2週間ほどちょっと暇が出る「泥落とし」の時期。行事も少ないので、10日間くらいの湯治は珍しくなかったんですね。朝から湯に浸かり、夕方になると女性たちは七輪で煮炊きをし、男性たちは酒盛りです。滞在中、昼ごはんと酒はすべてご馳走になりました。貧乏旅行をしていた若者には大変ありがたかったです。

カルチャーショックの二つめは「言葉」です。酸ヶ湯温泉を初めて訪れたのは昭和40年代前半ですが、何を話されているのか半分くらいしかわからなかった。ところが10年後に訪ねると、俗にいう共通語になっていて、だいたいわかるようになっていました。テレビが普及したからです。

藩政だった江戸時代、各藩は独自の文化をもっていました。つまりこの国は、いわば連合国家。細長い日本列島で文化や風習が一律であるわけがないんですね。

やはり昭和40年代に静岡県の梅ヶ島温泉を訪ねたときのこと。旅館の主人が私の足の裏を触って「あんたは長湯しちゃだめだ」と言いました。さらに「痛いところがあるんじゃないかい?」と聞くのです。腰に痛みが……と伝えると「湯に10分浸かったら5分出る。それを3回やりなさい」と。ご主人は、昔は各温泉場にいた、医師ではないけれど入浴を指導する「見立て医」だったのです。

このように、私たちが思っているよりも温泉の文化は幅広くて奥深いものです。今、湯治客はどれくらいいるのでしょうか。若い人たちに日本人の「温泉好き」文化がどう伝わっているのか、とても興味があります。

(2022年6月17日取材)