機関誌『水の文化』72号

【見て歩いて温泉街】

〈一夜湯治〉で花開く「寄り道」だった温泉地

──箱根温泉の時代に応じた施策

江戸時代後期、それまでの病気治療を目的とする長期にわたる湯治は、各地で少しずつ娯楽を含む短期の観光旅行へと変わっていく。なかでも江戸から徒歩で2日目には到着できる箱根温泉は、東海道に近い湯本、塔之澤両地区を中心に人びとが立ち寄り活況を呈した。全国的にも名の通った温泉地だが、決して順風満帆だったわけではなく、昔も今も時代の流れを読んで手を打っている。

早川沿いに広がる箱根の湯本温泉と、箱根湯本駅に入線するロマンスカー

「東海道」至近の温泉場が玄関口に

休みを温泉に浸かって過ごそうという観光客で箱根湯本駅周辺はごった返していた。早川沿いの景観は毎年正月の大学生の駅伝大会でもおなじみだ。その駅から徒歩5分の箱根町立郷土資料館には、箱根温泉の歴史が凝縮して展示されている。

「中世の箱根は『地獄』でした。そもそも火山でできた土地ですから、大涌谷(おおわくだに)に代表されるような荒涼とした風景が広がり、山伏たちが修行の場としていたと考えられています。箱根は決して温泉を楽しみに出向くような場所ではなく、病気療養が大きな目的だったはずです」

そう語るのは館長の鈴木康弘さん。箱根温泉の歴史は古く、伝承では奈良時代に湯本が開湯し、鎌倉時代には湯治場があったことが史料から確認できるという。

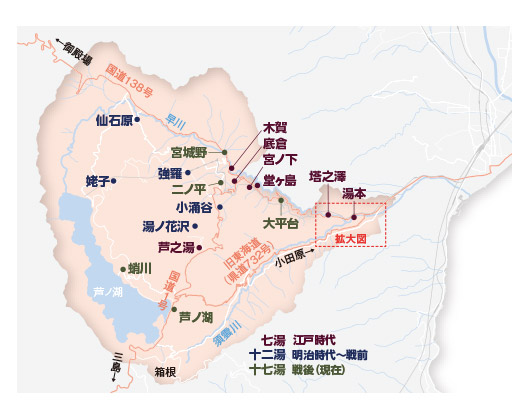

今、箱根温泉は17の温泉場で構成されるが、江戸時代初期は湯本、塔之澤、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯の7つの温泉場があり、「箱根七湯(ななゆ)」と呼ばれた。「地獄」だった箱根が賑わうのは、江戸時代後期以降。お伊勢参りや富士講などを理由とする庶民の旅が盛んになってからだ。箱根には「東海道が近い」地の利があった。

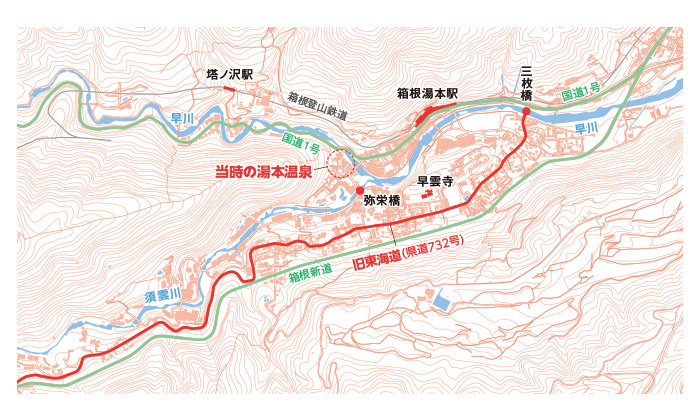

「特に湯本は東海道から数百mで、寄り道するにはうってつけでした。小田原から来ると早雲寺付近で曲がり須雲川(すくもがわ)を越えると温泉場です。時間がある人は湯本の上にある塔之澤、宮ノ下も回れますし、堂ヶ島、底倉、木賀、芦之湯を巡って芦ノ湖付近で東海道に戻る人も増えていきました」と鈴木さん。

ところが、湯本を玄関口として箱根の温泉場を巡る人びとが増えていくと思わぬ事態が勃発する。

争論になった「一夜湯治事件」

江戸時代、旅人は街道筋にある宿場に泊まることが定められていて、宿場と宿場の間にある「間村(あいのむら)」への宿泊は禁じられていた。しかし、宿場ではない湯本では湯治目的なら許されるという現実もあった。そこから争論が起きた。

街道筋ではない箱根温泉に泊まる旅人が増えたため、湯本の東にある小田原宿、西にある箱根宿は宿泊客が減り困窮した。箱根宿と小田原宿は、1805年(文化2)7月、道中奉行に「湯本が『一夜湯治』と称して団体を宿泊させているので取り締まってほしい」と訴えたのだ。

鈴木さんは「湯本側は『一夜(いちや)湯治』について、もともと1つの温泉場に長期滞在するのではなく、箱根の各温泉場を巡ることで湯治をかなえると説明。道中奉行に『湯本は古くから旅人を泊めている』『売り上げに応じた湯運上金も以前から納めている』と直談判して対抗しました」と言う。

結果的に道中奉行は「一夜湯治苦しからず」として、宿場以外での宿泊を公的に認めた。

「『一夜湯治事件』と呼んでいますが、前々から進んでいた旅の変化を幕府も認めざるを得なかった。この結果が今の短期滞在温泉観光化のきっかけになったのかもしれません」

温泉場が一丸となって「寄り道」から「目的地」へ

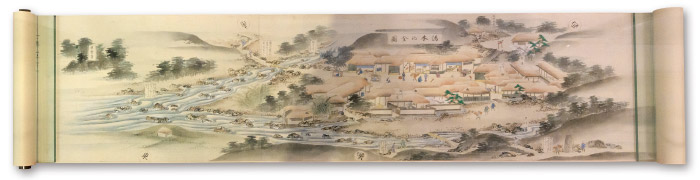

江戸から向かうと箱根温泉は「箱根関所」の手前。つまり関所手形をもたずに訪ねられる。活況を呈した箱根温泉で、1811年(文化8)に温泉場の案内書『七湯(ななゆ)の枝折(しおり)』という温泉絵巻(全10巻)が成立する。湯宿や効能のみならず、名所旧跡も網羅されているうえ、すべての温泉場の旅館がこれを備えていた。

「今でいうガイドブックです。七湯がまとまって『箱根温泉』の評判を高めていこうとの意思の発露が窺えます。さらに1843年(天保14)には、温泉宿同士で行き過ぎた客の取り合いをやめようと営業協定を結びます。これも箱根全体でまとまって発展しようという考えからでしょう」と鈴木さん。

ところが幕府が倒れ明治政府が成立すると、箱根温泉を揺るがす出来事が相次ぐ。関所制度や宿駅制度が廃止されたため街道沿いが廃れた。1889年(明治22)には東海道幹線鉄道が北西の御殿場経由で開通(現在の御殿場線)したことで、箱根温泉は通過点にすらならなくなる危険が生じた。

「そうなると温泉場の力で人びとを引っ張ってくるしかない。1875年(明治8)以降、湯本の福住正兄(まさえ)らが軸となって小田原から湯本へ新たな道路をつくり、さらに塔之澤、宮ノ下へと『温泉場』の人びとが資金を出し合いつないでいく。さらに箱根へのアクセスを向上させるため、東海道線国府津駅から小田原経由で湯本まで馬車鉄道を開通させたのです」と鈴木さんは語る。

文明開化にしたがって水力発電で旅館やホテルで電灯をともし、擬洋風(ぎようふう)建築も採用、外国人サービスも始めるなど、新しい時代に対応する事業を温泉場が中心となって進めた。かつての小さな7つの湯治場が「寄り道」から発展し、全国に知られる一大温泉観光地となったのは、それぞれの時代で思いきりのいい施策を打ったからにほかならない。

いま再び追求する「ALL箱根」

では、箱根温泉の現状はどうなのだろうか。

2年間にも及ぶ議論の末、箱根DMO(一般財団法人 箱根町観光協会)が設立したのは2018年(平成30)4月。発足当初の使命は「官民一体ALL箱根の構造で箱根町の観光経済を拡大・発展させること」。1956年(昭和31)に湯本町、温泉村、宮城野村、仙石原村、箱根町の5カ町村が合併し、新たに箱根町となったが、今あえて「官民一体ALL箱根」を掲げるということは、かつての一体感が薄れているのか。

箱根DMO専務理事の佐藤守さんは「少なくとも近年はバラバラな方向を見ていました」と分析する。箱根には10もの観光協会があるけれどうまく連動できていない――佐藤さんの目にはそう映った。

逆に「箱根ブランド」が強いがゆえの弊害もある。2019年(令和元)10月の台風19号で一部の温泉で供給がストップするとマスメディアが「箱根の温泉が止まった!」と一斉に報じた。実際には強羅(ごうら)と仙石原(せんごくはら)の一部が止まっただけなのに、箱根の温泉がすべてダメになったように受けとられた。

「強羅と仙石原以外は問題ないので、湯本など他の温泉場に来てもらうためにきちんと情報提供しました。互いに不利益を被らないようにしたため、それ以降はエリアとしての一体感が出てきていると思います」と佐藤さん。

関東近郊の温泉地が魅力を高めるなか、「箱根らしさ」を歴史や自然教育からつくりだそうと、箱根DMOは箱根町立郷土資料館の鈴木さんたちと東海道の跡を示す石畳を活用しようと動いてもいる。

知名度に頼らず水面下でもがく

外部から出向中の佐藤さんから見た箱根の強みとは何か。

「人がいることです。頭脳明晰な地場のホテル・旅館の経営者が多い。これは大きな強みです」

その一人が澤村吉之さんだ。塔之澤温泉で1890年(明治23)に創業した温泉旅館「福住楼(ふくずみろう)」の五代目である。福住楼は築100年を超える、風格ある木造建造物だ。

今は7~8軒の宿が営業する塔之澤温泉は、戦後の復興期、高度経済成長期でも宿の数も建物もさほど変わらなかった。澤村さんは「不便な地域なんです」と明かす。

「まず土地が狭い。上水道が開通したのもほんの5年前です。塔之澤の宿は基本的に山の湧水を引いているので、飲み水はもちろん約60度の源泉に加える水の量も限られますから、景気がいいからといって大きな建物に建て替えることはしなかったのだと思います」

「箱根ブランド」が効いて経営は順風満帆かと思いきや、「厳しいときはしょっちゅうあります」と澤村さんは苦笑する。そもそも澤村さんは、稼働率3割まで落ち込んだ福住楼の債務を整理し、建物を残してくれる人に譲るつもりで戻ってきた。しかし海外の旅行サイトと提携したところ、日本文化が感じられる建物の雰囲気とあいまって人気が集まり、コロナ禍の前は宿泊客の8割が欧米中心の外国人に。「追い詰められていたからできたことかも」と笑うが、ベジタリアンやグルテンフリーに対応した食事も用意している。「箱根ブランド」だけで人が集まる時代ではない。

「『箱根はいいよね』と同業者からもよく言われるんですが、知名度に頼って努力しなければ経営はすぐ傾きます。例えば宿泊料。若干高いですが、箱根町は神奈川県なので地域別最低賃金は東京都と1円しか変わらないため、どうしても高値になってしまうのです」

澤村さんにも箱根の一体感について尋ねると、「5カ町村それぞれの地元意識が強い」と言う。ただし、2011年(平成23)の東日本大震災、2015年(平成27)の大涌谷噴火警戒レベルの引き上げ、そして箱根登山鉄道の線路が一部流出した2019年の台風19号などを経験し、また箱根DMOの取り組みもあって、以前より一体感は増してきているそうだ。

困難が地域の結束を強めるのは、昔も今も変わらない。かつての『七湯の枝折』のように、地域全体の魅力を高めつつそれぞれの温泉場の特徴を出すことで、箱根は新たな層を呼び込めるはずだ。

(2022年8月12日、9月7日取材)

![箱根七湯へ湯治に訪れた人たちの様子を記す黄表紙本『文武二道万国通』(1788年[天明8]刊) 箱根町立郷土資料館蔵](../../img/kikanshi/no72/07/img04.jpg)