機関誌『水の文化』73号

【想う】

浮世絵に見る 人びとと水の景色

江戸時代、庶民の間で流行した浮世絵は、ヨーロッパの絵画、特に印象派に大きな影響を与えたといわれる。浮世絵から垣間見る江戸時代の庶民の暮らしと水の景色について、浮世絵研究の第一人者である藤澤紫さんに聞いた。

-

-

インタビュー

國學院大學文学部 哲学科 教授

藤澤 紫(ふじさわ むらさき)さん -

東京都生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科哲学専攻博士後期課程満期退学。博士(哲学)。国際浮世絵学会常任理事。2014年國學院大學文学部特任教授、2018年より現職。研究分野は日本美術史、日本近世文化史、比較芸術学。『NHK浮世絵EDO-LIFE 浮世絵で読み解く江戸の暮らし』(監修)など著書多数。

西洋の画家が惹かれた 暮らし切りとる浮世絵

──そもそも藤澤先生が浮世絵に惹かれたきっかけは何ですか。

絵を描くのが好きで、高校生の頃に西洋絵画の展覧会に行ったところ、彼らが影響を受けた浮世絵に出合いました。とても格好よく感じて、まるで恋に落ちるように「これだ!」と思ったんですね。その頃、ご縁あって歌舞伎の券を頂戴することが多く、祖母と連れだって観に行っていました。先代の市川團十郎丈の襲名披露に、歌舞伎座へセーラー服で駆けつけたのも懐かしい思い出です。歌舞伎や浮世絵を生んだ江戸の空気感を心地よく感じたんですね。その後進学した大学にいらした恩師が浮世絵研究のスペシャリストで、すっかり研究のおもしろさに魅せられてしまいました。

──西洋の画家は浮世絵のどんなところに影響を受けたのでしょう。

色彩と構図と主題。この三つの要素があると思います。色彩では、木版画ならではの平面の色の重なり合い、そのパキッとした色合いのおもしろさです。グラデーションはありますが、陰影というより基本的にはフラットな表現ですね。

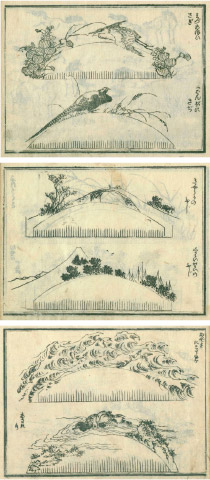

構図に関しては、葛飾北斎や歌川広重は西洋絵画の影響を受けています。18世紀後半以降になると西洋文化の影響もあり、景観や事物をもっとリアルに描きたい欲求が表に出ます。立体的な遠近感を出す一点透視図法が意識されるほか、西欧の芸術家にも愛された『北斎漫画』にも、天を2、地を1として画面を3分割するテクニック、「三つわりの法」が掲載されています。こうした合理的な西洋由来の構図感覚は西欧の人びとも受け入れやすかったようです。

三つ目の要素である主題が、実はいちばん重要だと考えられます。北斎の「冨嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)」シリーズが当時大ヒットしたのは、色彩や構図のおもしろさだけではなく、「富士講」など民間で流行した信仰を背景に、霊峰富士の像を身近にもつことの安心感、旅への憧れといった需要が大きかったはずです。そうした日本人が大事にしている情景やモチーフから、さらにはもう少し踏み込んで、日々の暮らしの細部が垣間見える点などが西洋の画家の心をとらえたのだと思うのです。

例えば、広重の「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」をフィンセント・ファン・ゴッホが模写しています。構図のおもしろさや、木版画ならではのシャープな線による雨の描写のみならず、夕立に降られ橋を小走りに渡る人びとの様子に惹かれたのでしょう。ちなみに、よく見ると、広重の絵では一つの傘に3人が入っているのに対して、ゴッホは2人しか描いていません。あまりに細かいので、少しズルをしているのかもしれませんね。

また、なんということもない暮らしのひとこまを切りとり、平穏な日常を描いた絵を、海の彼方にある極東の国の人たちが愛おしんだということも西洋の人びとの心に響いたのでしょう。例えば喜多川歌麿の「母子図 たらい遊」にインスピレーションを得たとされる、母親が子どもをお風呂に入れようとしている「湯浴み」という作品を、印象派の一人に数えられるメアリー・カサットが描いています。

驚きを与える水と安らぎをもたらす水

──浮世絵のなかで川、海、雨、雪、霧といった水の景色は、どのように描かれているのでしょうか。

やはり北斎と広重がわかりやすいと思います。人を驚かすのが大好きで、稀代のエンターテイナーだった北斎にとって、水は格好のモチーフでした。躍動する水の姿を、あたかも一瞬を切り取る写真家のようにとらえた「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏(おきなみうら)」。北斎は千変万化する水を「おもしろいかたち」として見ていたのではないかと想像します。もしも北斎が現代に生きていたら、筆をとらないで写真を撮ったのではないでしょうか。ありとあらゆるものの「かたち」を写しとりたい、それによって鑑賞者に驚きを与えたい、という欲望が北斎にはあったのではないかと見ています。

北斎は意匠家、今でいうデザイナーの才もあって、櫛やキセルをデザインした『今様櫛きん雛形』というデザインブックを手がけています。波頭やさざ波、大波など、びっくりするほど魅力的な水の「かたち」を描いた模様が載っているのです。

対して広重が生み出す作品は、驚きよりも安らぎをもたらしてくれます。つまり、こうだったらいいな、と誰もが心のなかで思う景色を見せてくれるのです。例えば「月に雁」には「こむな夜か 又も有うか 月に雁」という俳句が寄せられていますが、まさに「できすぎ」とも思えるような情景をさらりと描くのが得意です。それこそ、暮らしのなかにある何気ない水辺の表現などはとてもうまい。

暮らしを支える水や、人とともにある水の景色を広重は非常に魅力的に描いています。「名所江戸百景」シリーズ計119図のうち、水景がどれくらい描かれているかを数えたところ、なんと7〜8割にものぼりました。この作品は1855年(安政2)の安政の大地震の直後に刊行が始まっています。震災の被害は家屋の倒壊に加え、火事でも多くの人が亡くなりました。実は広重の生家は、江戸市中の消防や非常警備を行なう「定火消(じょうびけし)同心」で、水神様が統べる「寿(ことほ)ぎの水」を意図的に描いたのではないかとも考えられます。逆にこの作品には、暮らしのなかにある火は、意図的に描かれていないようにも見えます。

青と水に満ちた江戸の世界

──浮世絵における水の表現と、西洋絵画での水の表現には違いがあるのでしょうか。

描き方によって多種多様になるところが水のおもしろさで、一概に比較するのは難しいかもしれません。ただ、「ジャパンブルー」という言葉がいつしか定着したように、日本の陶磁器や浮世絵に印象的に用いられた青色は、世界的に評価の高い要素の一つです。青色がいちばんきれいに出るのが水なので、浮世絵を世界に広めた大事なモチーフの一つに水があるともいえるかもしれません。水があるところに文明・文化が育ち、水はどこにでもつながっているので、人類共通のモチーフとして受け止められやすかったのでしょう。

江戸時代後期に、いわゆる「ベロ藍」、ベルリンで開発された「プルシアンブルー」と呼ばれる化学合成顔料が輸入され、浮世絵の青色に使われます。異国的な興趣から日本で受け入れられた色彩が、ヨーロッパに輸出されると今度は「ジャパンブルー」という日本的な色彩として認められたことを思うと、文化の交流は本当におもしろいですね。

伝統的な日本の色彩表現では、淡い青色を水甕の底にある水にたとえて「甕覗(かめのぞき)」といったり、ちょっと緑がかった爽やかな「浅葱色(あさぎいろ)」など、青色でもさまざまなグラデーションがあり、澄んだ水の色、曇天の空の色など、人の気持ちを反映してくれる色でもあります。

そもそも江戸の暮らしのなかには、蓼藍(たであい)で染めた綿の浴衣をはじめ、衣装でも食器でも青のグラデーションがあふれていたと思うのです。浮世絵のなかにも青いものがたくさん出てきます。青に満ちた江戸の世界を浮世絵はうまく表現していて、その代表的な要素の一つが水です。

北斎も広重も描いていたように、水運都市・江戸から水辺は切り離せません。玉川上水、神田上水という水道が江戸市中に飲み水を送っており、これらの水道の水を産湯とすることも、誇りとしていたことが知られます。水へのこだわりは、まさに、江戸っ子の誇りや美意識を表すものだったのかもしれません。

(2022年12月21日/リモートインタビュー)