ミツカン水の文化センター オンラインセミナー

「近世の井戸を水源とする都市給水システムを考える

―近江八幡・高松・半田―」

2021年11月20日、オンラインセミナー「近世の井戸を水源とする都市給水システムを考える―近江八幡・高松・半田―」を開催しました。現代の日本では安全な水を日々不自由なく使えていますので「この国は水に恵まれている」と思われている方が多いと思います。ところが実際には水が豊かなのではなく、水道をはじめとした水インフラを長い歳月をかけて整えてきたからこそ今の暮らしがあるのです。今回は土木史研究者の神吉和夫さんを講師にお迎えし、近世の井戸を水源とする代表的な地域の水道の特徴や用途の違いについて学びました。

概要

- 日時 :

- 2021年11月20日(土)13:30~15:30

- 会場 :

- オンライン(Zoomウェビナーにて配信)

- 講師 :

- 土木史研究者 博士(工学) 神吉和夫さん

- 参加者数 :

- 80名

- 主催 :

- ミツカン水の文化センター

- 共催 :

- 一般財団法人 招鶴亭文庫

講師

-

-

土木史研究者 博士(工学)

神吉和夫(かんき・かずお)さん1947年(昭和22)兵庫県加古川市生まれ。1972年神戸大学大学院工学研究科土木工学専攻(修士課程)修了、神戸大学助手。1979年播州赤穂での赤穂水道調査に参加、以後、土木史の研究を始める。2001年博士(工学)。2012年神戸大学定年退職。1980年代初めから江戸時代の水道の研究を始め、のち古代都市の溝、近代初期の水道へと対象を広げ研究した都市水利史のパイオニア。土木史研究者としても知られ、治水史、近代土木遺産等の研究がある。主な著書に『江戸上水の技術と経理』(共著 クオリ 2000/増補版をCD出版)『川を制した近代技術』(大熊孝編 平凡社 1994)などがある。

赤穂水道の調査と近世水道への考察

本日は「近世の井戸を水源とする都市給水システムを考える―近江八幡・高松・半田―」という表題でお話しいたします。「水道」ではなく「都市給水システム」という言葉を使ったのは、近世水道が必ずしも生活用水だけの供給システムではなかったと考えられるからです。

はじめに、私が近世水道の研究を始めるきっかけとなった赤穂水道の調査と、そこで抱いた疑問から個別調査をしてまとめあげた近世水道の概要、そして近世水道として最大の規模を誇った江戸の玉川上水が多用途の給水システムであったことをご紹介します。そのあと、本題である井戸を水源とする都市給水システムとして、滋賀県の近江八幡、香川県の高松、そして愛知県の半田についてご説明し、最後に近代水道から見た近世水道の評価をお話ししたいと思います。

1616年(元和2)に創設された赤穂水道は、1960年(昭和35)ごろでもまだ市内1000軒くらいで使われていましたので、赤穂市民にとって大変貴重なものだったと思います。1980年(昭和55)ごろ、公共下水道敷設によって江戸時代から続く旧赤穂水道(兵庫県赤穂市)が存亡の危機にあるということで学術調査が行なわれ、私も参加しました。実は、それまで私は江戸時代に水道があったこともよく知りませんでした。

赤穂水道は、街路の地下に配水樋(はいすいひ)があり、そこから給水樋(きゅうすいひ)が延びて汲出桝(くみだします)=井戸で水を利用する構造になっています。千種川から取水し、農地を灌漑しながら赤穂城へとつながり、その距離はおよそ8kmです。赤穂浪士で有名な赤穂浅野家の時代には『赤穂城下水筋絵図』や『赤穂城内水筋絵図』が残されており、大石内蔵助の屋敷から本丸へとつながる水道の水筋や、城内に泉水がある様子がわかります。

土木学会が総力をあげてつくった書籍『明治以前日本土木史』には、水道の起源について「広範囲にわたる公共給水の目的をもって経営するのは天正(1573~1592年)以後」という記述があります。そして、水道を、(1)一般飲料に供する水道、(2)官公用を主とする水道、(3)灌漑を兼用する水道に分けてそれぞれの施設を説明しています。

そのなかで赤穂水道は、(1)一般飲料に供する水道の一つとして記載されています。しかし先ほどお話ししたように、赤穂水道は灌漑を兼用しており、また泉水にも水を入れているわけで、この記述が妥当であるかどうか、私は疑問をもちました。

そもそも従来の水道史は、「水道」を歴史用語としてとらえていません。『明治以前日本土木史』でも、江戸水道や高松水道というように「都市名+水道」で各施設の説明をしています。要するに、生活用水供給を主とする近代水道の視点から江戸時代の施設を見ているので、必ずしも実際の姿を表していないのではないかと考えました。そこで私は各地の文献調査と現地調査を行ない、近世の都市給水施設の概要を一覧表にしました。

要点をお話ししますと、地上部につくられた開渠施設では小田原の早川上水がもっとも竣工が早く、地中に埋設された暗渠施設では神田上水や近江八幡水道がもっとも古い。水源は河川が多く、次いで湧水、井戸と続き、溜池もあります。都市域の施設構造は、創設から最後まで開渠であったもの、開渠が途中で暗渠化されたもの、最初から暗渠であったものに分けられます。用途(目的)としては、生活用水、灌漑用水、泉水、濠用水、下水用水などがあり、簡単に分けると水源が河川の場合は多用途、他の水源(井戸や湧水など)は生活用水に限定される傾向にあります。

河川を水源とした多用途の玉川上水

では、多用途の都市給水システムである近世水道の一例として、「玉川上水」についてお話しします。

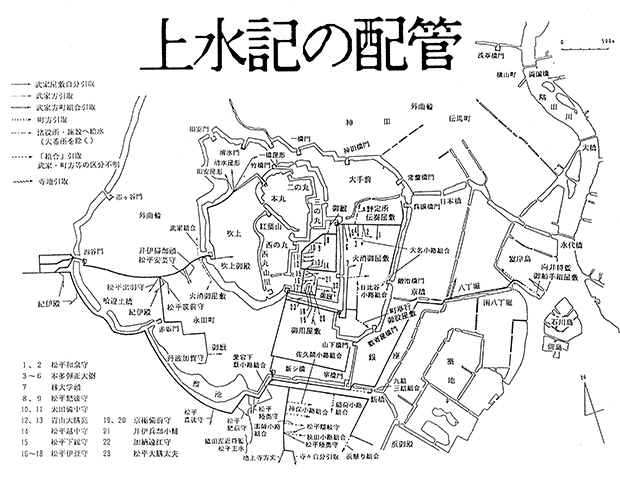

江戸の水道というと、長屋が並ぶ一角に上水井戸が設けられ、周りに暮らす町人たちがそれを使っているようなイメージが強いと思います。ところが実際には、江戸というのは武家地が約70%、寺社地が15%を占め、町人地は15%に過ぎません。ですから長屋の上水井戸は江戸のごく限られた水利用でした。江戸の大半を占める武家地でどういう水利用がなされていたのかについては、従来研究が行なわれていませんでした。

私が彦根の水道の調査をしていたとき、彦根城博物館で江戸の彦根藩の屋敷図と思われるものを発見しました。そこには水道配管や泉水が描かれていました。この彦根藩上屋敷の絵図面が見つかったことで、長州藩上屋敷や岡山藩上屋敷など江戸の大名屋敷の図面が芋づる式に見つかりました。

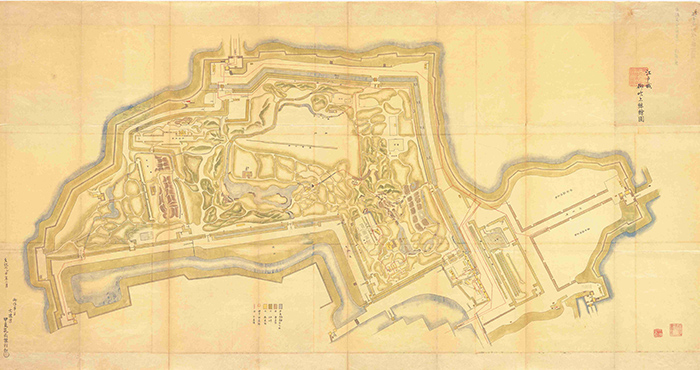

また、『江戸城御吹上総絵図』からは、現在皇居が置かれている吹上御庭での給水形態がわかります。赤い線で示されているのが上水の木樋です。大きな泉水があり、それに水を供給しています。そしてこの泉水に入った水は、最後は濠に落ちています。江戸は武蔵野台地の一番端にあたり、地形的にみると丘陵地の山手と低平地の下町に分かれます。玉川上水は多摩川から羽村で水をとり、そこから武蔵野台地で多数の分水がされ農地開発用水となっています。四谷大木戸までは開渠になっていて、そこから暗渠として上水井戸を設けることになります。

低差が32mもあり、普通に暗渠を通しただけでは上水井戸から水が噴き出してしまうはずなので、それを避けるために途中で水をどこかへ流さなければなりません。それが泉水に使われ、下水に流れ、あるいは濠に流されていた。つまり玉川上水は多用途に使われていた施設であり、生活用水への供給はその一部に過ぎなかったのです。「長屋で町人が井戸水を使っている」というイメージだけでは、玉川上水を正しく理解することはできません。

井戸を水源とする都市給水システム――①近江八幡

ここから本題となる「井戸を水源とする給水システム」のお話をします。最初に取り上げるのは、日本でもっとも古く町人の手で水道が引かれたとされる「近江八幡」です。

近江八幡の町は、1587年(天正13)、豊臣秀次(秀吉の養嗣子)が琵琶湖の東に八幡城と城下町を建設して誕生しました。跡を継いだ京極高次が秀次の自刃により大津へ移り、八幡城が廃城となった後も、在郷町の性格をもつ商業都市として存続し、近江商人発祥の地となりました。

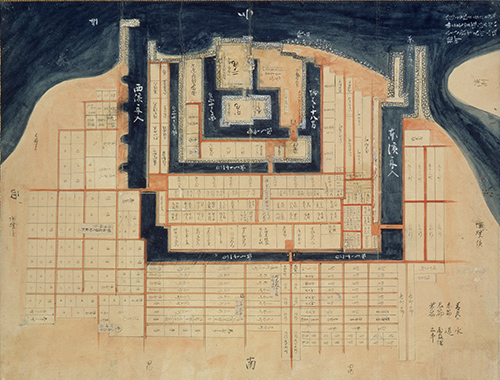

1698年(元禄11)に描かれた『江州八幡町絵図』を見ると、向こう側に琵琶湖があり、八幡山があり、城下町には碁盤目状の街路があることがわかります。『江州八幡町絵図』の中に水道という文字が書かれていますが、これは古式水道とは異なり、創設時に建設された「背割り下水」です。背割り下水とは、道路を中心にしてその両側に一つの町をつくった時に、町と町の背にあたる部分に水抜きのために設けられた溝のことです。このあたりはもともと沼地で、それを埋め立てて町をつくったため、水抜きが必要だったと考えられます。

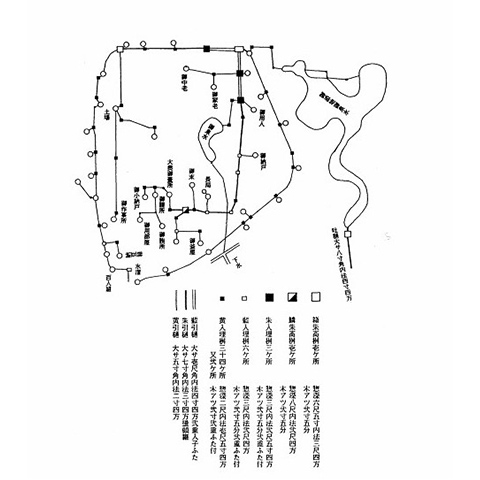

近江八幡の古式水道は、1607年(慶長12)に創設されたとされています。残念ながら当時の資料はありませんが、1933年(昭和8)ごろに作成された近江八幡の古式水道の絵図を見ると砂利層のエリアと粘土層のエリアがあり、砂利層には普通の井戸が設けられています。粘土層の埋め立て地には井戸がつくれないので、砂利層のところに水源井戸(親井戸)を設けて、試験井戸を介してそこから竹管を延ばし、最終的にそれぞれの家で利用する取井戸に配水しています。

近江八幡の古式水道は、関係住民が井戸組合をつくり、規約を定めて維持管理を行なってきました。規約の主要点をまとめると、①世話方、年行事等の役員は組合員が選挙、②役員は書類保管、金銭出納、井戸検査立会い等の管理運営にあたる、③利用上の制約 井戸(株)総数、樋筋境界等、④水源地の村・町などに対する涼料の支払い、雨乞いへの加勢、⑤維持管理費としての月掛金、改修などに対する臨時徴収、⑥井戸株権利の売買、⑦井戸替え、樋通しなどの施設維持管理等となります。規約の中には井戸株制度として、井戸株(取井戸の数)の総数を決め、どの範囲まで樋筋を設けるかということも書かれています。井戸株の権利は売買されており、新しく家を買った人でも、井戸株の権利を得なければ井戸を利用できませんでした。近江八幡では、この井戸株制度によって加入者を制限し、水が枯れるのを防いできたのです。

井戸を水源とする都市給水システム――②高松水道

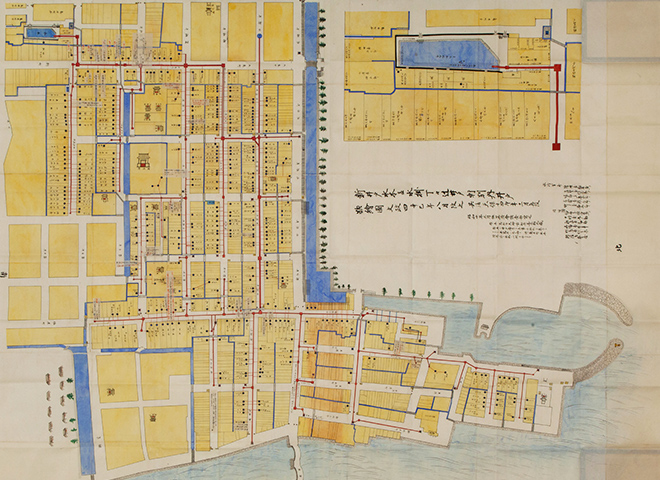

次に「高松水道」をご説明します。1588年(天正16)、生駒家の時代に高松に城下町が建設され、生駒家の除封後、1642年(寛永19)に水戸から松平頼重が入ります。『生駒家時代讃岐高松城屋敷割図』を見ると、2カ所に「此の井戸は家中町中用」とあり、井戸を生活用水に使っていたことがわかります。

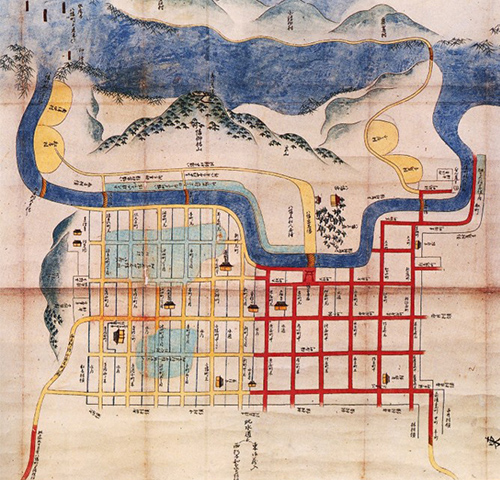

水道創設は1644年(天保元)。松平頼重が建設しています。『明治以前日本土木史』では、新井戸、大井戸、今井戸に水源をもつ3系統の施設を総称して高松水道と呼んでいます。そして『水掛丁々辻井戸軒別内井戸惣絵図』を見ると、端に水源の図が大きく描かれています。この水源は南北61m、東西16mというとても大規模な貯水池で、よく見ると木製の樋が池の中に入っています。どうやらこれは湧水が溜まっていて、実際には地下から水を汲み上げているようです。配水には箱樋という木樋や土管が用いられており、同絵図には辻井戸23か所、各戸が利用する取井戸(内井戸)が447か所記されています。絵図面をもとに現地調査をした際には、大工町で現存する内井戸の一つを見ることができました。

この高松水道にも維持管理組織がありました。絵図面のところどころに張り紙があって内井戸に番号が振ってあり、「何番の株は止めて別のところに作る」というように、内井戸の改廃について記した文言がみられます。そこに株とあることから、近江八幡と同じような井戸株制度があったことがわかります。

井戸を水源とする都市給水システム――③半田

最後に半田の給水システムについてお話しします。先行研究として、1998年(平成10)に出版された『中埜家文書に見る酢づくりの歴史と文化 第3巻 道具と技術』に、文政期の上水道、嘉永期の上水道、文久2~3年の上水道についてくわしく書かれています。ここでは土木史の観点から、数点の関係図面を調べた結果を報告させていただきます。なお、1804年(文化元)、ミツカン創業者の中野又左衛門が分家し、又左衛門家は1887年(明治20)に姓が「中埜」となっているので以降では中埜に統一します。

知多半島の中心都市である愛知県半田市は、江戸時代、酒・酢などの醸造業と海運業によって栄えた土地です。1804年(文化元)、ミツカン創業者の中埜又左衛門が分家し、酒粕を用いた粕酢を世に広めました。酒・酢づくりには大量の水が必要であり、当初は山之神社前の街路にある酒屋井戸から醸造所に水を運んでいましたが、1821年(文政4)、二代目中埜又左衛門が酒屋井戸の脇に新井戸(集水装置)を掘り、木樋を使って新川の底を通して醸造所まで水を引きました。山之神社あたりの標高は約2m、醸造所がある半田運河に沿った地域は約1.5mで、水源と配水域の標高差が小さいことから、近江八幡や高松と同じような水利用で、用途は醸造用と生活用水であったと推定されます。ただし、これは水道史から見ると私企業専用の水道であり、都市給水施設ではありません。

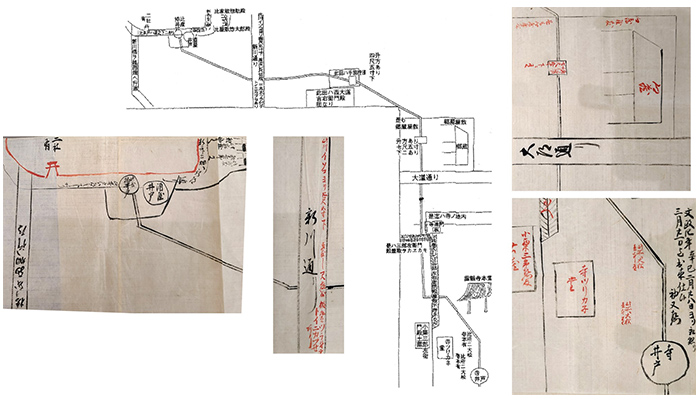

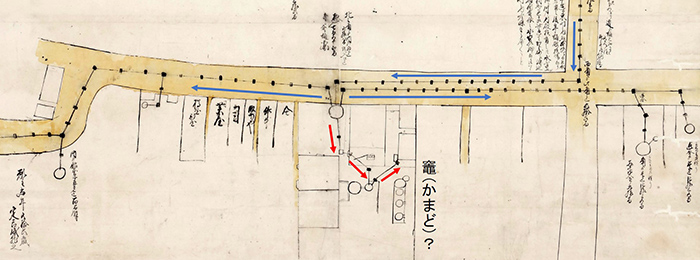

次いで嘉永年間創設の施設の関連図面を紹介します。これは1851年(嘉永4)8月に作成された嘉永期建設の水道の模式図です。元井戸の位置や構造、元井戸探しの経緯、水樋の埋設の深さなど、施設の概要がわかるたくさんの書き込みがあり、大変貴重な資料です。

この中に、文政4年につくった施設の水が次第に細ってきたため、中埜家の第二代当主が新水源を探したことが記されています。そして「四季青苔」がある田畑を発見し、そこを掘ったところいい水が湧き出たため、その土地を買収し4つの井戸をつくったとあります。

この4つの元井戸から延びる水樋は木造で、新川では川底に埋設されています。川敷からの深さは「四尺程」あるいは「五尺程」と書かれており、水樋が水中に置かれたのではなく、新川の川底より深く埋設されていたことがわかります。また、樋の破損に関する記述もあり、「川乃内破損有之は水ふき上げ」大変困ったことがわかります。

水は最後に中埜家本倉、南藏などへ配水され、〇印で示された中央の内井戸に入り、そこから左右に分かれて流れています。本倉の屋敷には竈とみられる印があり、おそらく炊事場に配水していたのではないかと思われます。

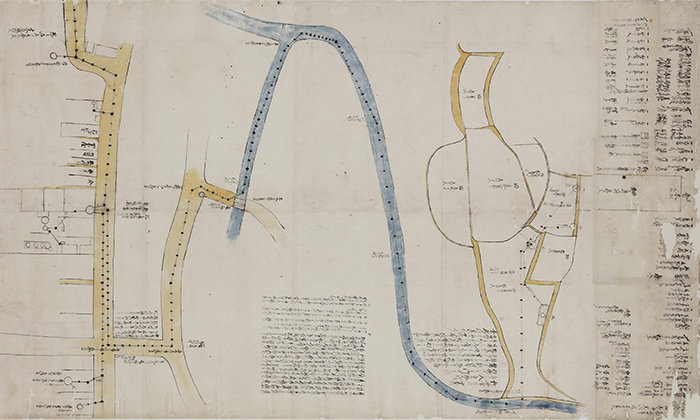

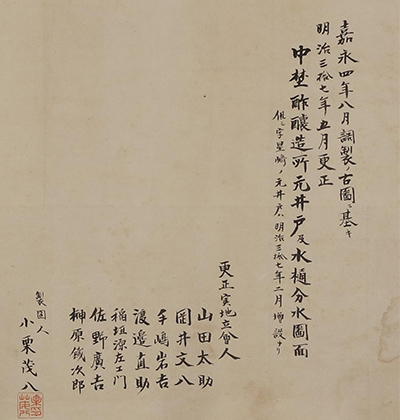

次の絵図面は、嘉永4年8月作成の古図に基づいて1904年(明治37)5月に更生(更新)された『中埜酢醸造所元井戸及水樋分水図面』です。この図は大変正確に現代の地形図と同じようなつくりになっていて、嘉永4年8月作成の元井戸とほぼ対応するところに元井戸と思われるものがあります。また、字星崎の元井戸は明治37年に増設されたものであることが示されています。

この絵図面から嘉永期建設の4つの元井戸は、現代の地図でいうと知多半田駅の少し上のあたりにあったと推定されます。その場合、元井戸の位置から配水先の本倉のあたりまでは9mほどの高低差があることになります。そうなると、江戸の水道で説明したように途中で水抜きする必要があるはずで、用途として醸造用水、生活用水以外に、例えば泉水に水を入れていた可能性が高いと思います。

1911年(明治44)、JR半田駅が拡張され、新川の派川(本川から分かれて流れる川)を通る水道の経路が変更されました。その際、「ここには生活用水ならびに醸造用のため上水引き込みの水道管があることを承認してほしい」と申請した書面が残っています。13名の水道管使用者が列記しており、13系統の水道があったことがわかります。半田停車場には6水道があり、そのうちの4水道は新川の派川を通っていて、内井戸も増えています。これらの資料から、半田水道は中埜又左衛門をはじめとする醸造家たちがつくったものながら、文政期から醸造用だけでなく生活用水にも使用されており、さらに次第に複数の系統に増えていき、都市給水システムの性格をもつに至ったことがわかります。

近世の都市給水システムを再評価したい

以上、近江八幡、高松および半田の事例をご紹介しました。近江八幡の場合は民営で生活用水に限定され、町人により建設、維持管理されて規約や井戸株制度を持ち、それが近現代にも存続していることになります。高松の場合は公営ではありますが、生活用水にほぼ限定され、近江八幡と同様の維持管理組織、井戸株制度があって、近代まで存続しています。半田の場合は醸造用水、生活用水、さらにもしかしたら泉水用水ということで、民間の醸造業者の建設、維持管理ではありますが、次第にその数が増え、都市給水施設の性格に発展する可能性があったものと考えられます。また、河川の地下に暗渠をつくるのは他に例がないということで、従来の水道史では、半田の施設はそれほど注目されていなかったのですが、これは大変重要な事例であると考えられます。

近世の都市給水システムに対する従来の水道史の評価は、近代水道との対比で語られてきました。近代水道が、浄水を鉄管で蛇口まで配水・給水する閉鎖システムであり、かつ原水を適切な水質に変換する浄化システム、家屋の高層階まで消火放水できる高圧給水システムであるのに対して、近世水道は開放系で無浄化の低圧給水システムだというものです。特に明治期、近代水道の普及が促進される際には、近代水道の利点を強調し、近世水道については欠点ばかりを並べ、近代水道のほうが優れているという主張が一般に行われました。さらに、1887年(明治20)に横浜に近代水道ができた後、1900年(明治23)に水道条例ができて水道の公営建設を打ち立て、近江八幡や半田のような民営施設は、これ以降、近代水道としてはつくってはいけないことになったわけです。

しかし、近世水道は、自然にある材料を巧みに加工利用して建設されており、暗渠の給水系、とくに井戸を水源とする施設は維持管理が適切である限り、汚水の滲入を防止可能で、衛生施設として一定の機能を果たしているといえます。

1887年につくられた横浜水道の一人1日の計画給水量は約82Lでした。現在、日本の水道の使用水量は一人1日約300Lとなっており、そのうち飲料水は2~3L程度で、大半はトイレや洗車などの生活用水です。つまり水道は衛生施設でありながら利便施設、言い換えると江戸の玉川上水のような多用途施設に変わりつつあるのです。ここで今一度、近世の井戸を水源とする都市給水システムを再評価する必要があるのではないかと私は考えております。

質疑応答

セミナー参加者からの事前質問、またセミナー中にチャットで寄せられた質問に対して神吉先生が講演後に回答した

- 江戸時代の水と現在の水では水質は同じでしょうか。水道でも水源(井戸と河川)で味質は同じでしょうか。

- 江戸時代の方が水質は格段によかったと断言できます。河川の水質が悪くなるのは一般的には高度経済成長期以降と考えられます。汚染物質が河川に流れ込むことが江戸時代にはほとんどなかったので断言できます。

味質は井戸(地下水)のほうが河川水よりよかったと思います。江戸の上水について、「あんな泥水なんか飲めるか!」と言った大名がいたそうです。河川水は介在物の混入は避けられません。井戸水は濾過された水です。ただし、地下水は周囲の地質の影響を受けるため、鉄分の多い赤水など飲料にふさわしくない水質になることもあります。

- 木樋を用いた水道は、漏水対策はどのようにしていたのでしょうか。泥水・汚水混入はなかったのでしょうか。

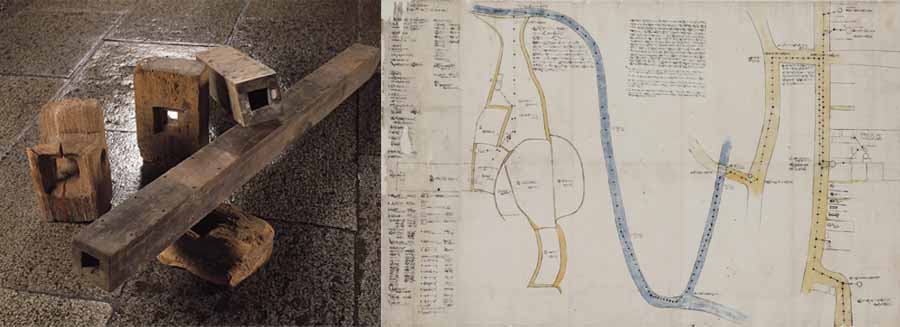

- 木樋には、4枚の板を組み合わせる箱樋と、凹型にくり抜いた木材に板を組み合わせる彫樋という2種類があります。半田は彫樋、高松は箱樋、江戸の場合は箱樋も彫樋も両方使われています。その木樋をつくるときに漏水・滲水を防ぐために槇肌といって槇の薄皮を繊維状にしたものを詰め、釘を打ち付けます。そうすると漏水したり外から水がしみこんだりすることがありません。内圧が高い場合には鉄の帯を巻き付けることも江戸では確認されています。槇肌は造船にも使われた技術で、代替品としてシュロ縄も用いられました。また、木樋の周りを粘土で固める工夫も行われています。

泥水・汚水の混入はありました。ただし、施設が老朽化・破損があった場合です。

この写真は半田の木樋で、箱樋です。上に蓋を載せて、釘を等間隔で打っていることがわかります。この間に槇肌あるいはシュロ縄を詰めて漏水・滲水を避けていたことがいえます。

江戸の場合の異常の発見とその方法ですが、水が減るとか水質が悪化したといったことから異常が発見され、そこから補修をすることが記録として多数出てきます。

- 水道料金のようなものはあったのでしょうか。

- ありました。近江八幡では月掛け金と臨時の徴収が行なわれています。江戸でも料金が徴収されている。江戸の水道料金は水銀といって、武家方は石高に応じて水銀が徴収されました。百石につき銀2分2厘(高10万石までの大名について)。町方については間口に応じて、小間2間につき銭22文を水銀として取られます。また、補修・改築をするときにはその建設費の分担金を取られています。江戸の場合は武家方の方が圧倒的に払う水銀が多く、98%くらいは武家方が負担しています。他の地域でも水道料金のようなものはあったと私は考えています。

- 今回の3地区以外に神吉さんが注目・興味を持たれていた古い水道はありますか。

- 可能な限り現地へ行っていろいろな施設を調査しています。井戸を水源とする施設に関しては、大津、長浜、彦根などで現地調査をして、その結果を研究発表しています。

基本的に赤穂水道の調査以来、都市域で暗渠構造をもつ施設に関心がありますので、福山、鳥取、水戸、鹿児島などにも行きました。鳥取ではその成果を講演したこともあります。

河川を水源とする暗渠給水系の起源に私は大変関心があり、その起源というのは中国明代の西安にあると考えており、西安には数回行きました。

- 近世において、地下水の賦存量(ふぞんりょう)や流動はどの程度理解されていたのでしょうか。また、水質に関してはどのような配慮がなされていたのか興味があります。

- 賦存量という概念は近世にはなかったと思います。井戸掘りに従事する人々が経験的な知識として、どの辺を掘れば水質のよい水が得られるか、湧水量が多いかということはある程度わかっていたと考えられます。

水質に関する配慮については、例えば福山では頭のところに浄化装置になるような池があったと言われていますが、これは近代水道の浄化とは少し意味合いが異なるため、水質をよくするための機能があったとは私は思っていません。

- ローマでは紀元前から石や鉛管を使った水道がつくられていたと本で読みました。日本では1600年より前に水道システムはなかったのでしょうか。

- 水道というものが登場するのは近世の城下町が出てきた以降で、それまでに同じような都市はなかったわけです。古代の平安京とか平城京、そういう古代の都市があり、近世の都市がいくつかあって、そして近世の城下町が戦国期から短期間に多数できましたので、それ以前には規模の大きな都市給水システムというものはなかったと私は思っています。

- 半田の事例で、新川の川底の下に木樋を設けたとのことですが、設置も維持管理も大変だったと思います。なぜこのような施設としたのでしょうか。

- 文書ではそれにこたえるものはありませんが、推測すると、一つには水源の元井戸を置くところであれば、その土地を買収するとか料金を払うということをしますし、木樋が通るところにも料金を支払うあるいは土地を買収するということがあります。そういうことを避けたのではないかと思います。

もう一つは、新川という川の性質です。普通の河川とは少し異なり、上流に新池という池があって農業用水に使われ、その溜池から2カ所に水が流れていました。そのため冬季など水があまり流れていない時期が新川にあったのではないかと考えられます。ですから川底の地下に木樋を埋めることも難しくなかった。また、末端の半田運河のあたりに行くと砂地になっていて、そこを通すと木樋が老朽化する可能性が高いので、あえて川の下に埋設したとも考えられます。

- 近江八幡、高松以外で井戸株制度のように新規(元)井戸掘削の制限を設けていた事例があれば教えてください。

- お話しした近江八幡、高松の井戸株制度は新規(元)井戸掘削の制限を設けるものとは異なると思います。近江八幡、高松と類似の井戸株制度は長浜、大津、彦根にあったことが資料で確認できます。他の地域でもあると思うので、ご存知でしたらぜひ教えていただきたいですね。

- 今ある日本の水道設備は維持管理が大変になってきていると聞いたのですが、近世水道に置き換えるような検討はされているのでしょうか。

- 衛生施設として近世水道を再評価することができるけれども、欠点としては防火用水にはならないことが挙げられます。近代水道は2階家屋の屋根の上まで水を放水することができるような高圧給水システム、閉鎖システムになっているわけですが、それは近世水道ではできません。ですので、近世水道は飲料水を供給する衛生施設としては再評価できるけれども、防火用水にも使える万能な都市給水システムとすることは残念ながら不可能なのです。また、現在のように、一人当たり1日300Lもの水を、しかも当時よりはるかに多い人数が使うこともできないと思います。

- 水道が昔からできていた場所がたくさんあったと教えていただきました。このような町は昔から人口も多く産業も盛んで豊かだったのでしょうか。

- 個別の都市について、水道ができる前後の人口、産業の発達がどのようであったかを検討すべきでしょう。人口の多かった三都(江戸・京都・大坂)で都市給水施設があったのは江戸だけです。また名古屋には一部の地域に給水施設ができただけです。暗渠給水施設が建設された城下町は少なく、多くの城下町では開渠の給水施設があっても用途が灌漑、濠用水で生活用水は掘り井戸に頼っていたようです。

近江八幡は、もともと沼地のようなところで、周辺地域から強制的に住む人が集められたものの、井戸を掘っても水が得られなかった。そこで町人たちが自分たちで水道を建設したわけです。その結果、人口が多くなり、商業、産業が盛んになった。人口が多く産業が盛んで豊かだったからこの施設ができたわけではないのです。現代の近代水道もそうですが、豊富、清浄、清廉という旗印のもと、人口が急増するとそれに間に合わせるように河川の上流にダムをつくって、水を供給するということが行なわれてきたわけです。そうして近江八幡では、「この施設では井戸の数がこれだけです」と限定し、その枠内で暮らしましょうという考え方なんです。近代水道のように、都市が無限に膨張するなかで水道施設を次から次へとつくっていくという考え方は、ちょっと見直したほうがいいのではないかと思います。

- 竹管(近江八幡)や木樋(高松、半田、江戸)、石樋(江戸)など配水管の素材はどのように決められるのでしょうか? 近所で大量に手に入りやすいものとか、職人がいることとか、幹線・支線という場所の差とかが要因と思われますが、それぞれどういう事情なのでしょうか?

- 配水管の素材、断面形状、厚みなどの決定についての史料は見たことがありませんので、あくまで推測となります。管には内圧と外圧が作用しますので、それに耐えうる素材、断面形状、厚みなどが必要です。また、管が細すぎると流れが悪くなりますので、多くの水を流す管には大きな内水断面を、少なくてよい場合は小さな内水断面になります。

内水断面の形状は円形がもっとも効率的ですが、木材の場合は円管にするのは困難。したがって、あまり内圧も外圧も受けない、小規模な近江八幡の古式水道では竹管で十分だったと言えます。竹は節がありますが、内側の節を削ればよいのです。細い土管、陶管を繋ぐ場合もあります。

多くの水を流すためには断面を大きくする必要がありますが、竹では難しいため、木材の板を組み合わせる木樋、石材を組み合わせる石樋、大きな断面となる土管や陶管が使われています。木樋が凹型の木材に蓋をした彫樋と、板を組み合わせる箱樋があります。その他、材料入手の難易度、施工・維持管理の難易度や経済性など考えはじめるときりがありません。

- 江戸時代には大変優れた水道を使った配水施設があったことに驚きました。「生活と水を得る条件」についてあらためて考えますと、「人間は昔も今も水(淡水)が得られる場所でしか生活できない」ということが大前提でしょうか?

- わが国の古代都市や中世、近世都市について考えると、飲料水を含む生活用水の得やすさが都市の位置を定めるときの必須条件だったでしょうか? 都市給水施設の出現は戦国期からですが、その目的が飲料水の確保だったかどうかは不明です。城下町の建設から相当な年月が経ってから都市給水施設がつくられた城下町が多いのです。「水(飲料水)は生命の母→都市には水が必要→水がなければどこかから水を引いて給水施設をつくればよい→水道ができた」という考え方が、従来の水道史が支持される理由だと思います。

(文責:ミツカン水の文化センター)