機関誌『水の文化』27号

海からのラブレター

〈牡蠣の森を慕う会〉20周年に向けて

海からのラブレター

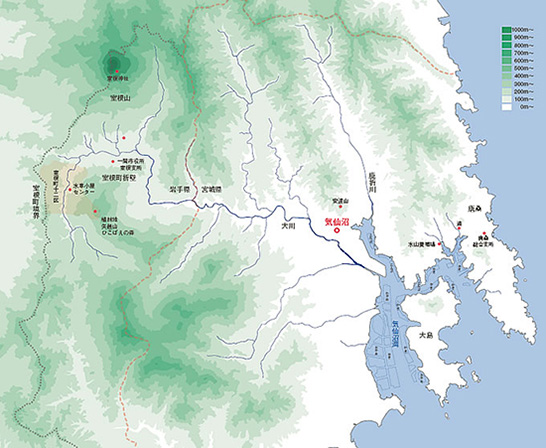

1989年(平成元)に始まった〈牡蠣の森を慕う会〉の植林活動が、来年20年目を迎える。全長25kmの大川が太平洋に注ぐ気仙沼湾で 「海にとっても山が大事」と訴えてきた畠山重篤さんは、牡蠣や帆立の養殖といった漁業と運動を両立させてきた。 「森は海の恋人」というインパクトのあるキャッチフレーズにも助けられて周知が進み、運動は多方面から注目されるまでに成長してきた。この運動をきっかけに、地元ではどのような活動が展開しているのか。そんな興味を抱いて気仙沼を訪れた。

-

編集部

川でつながる海辺と山の手

小学校の社会科の時間に習ったリアス式海岸。複雑に入り組んだ海岸線を目の前にして、「三陸にはリアス式海岸が広がる」という言葉の意味を改めて実感させられる。

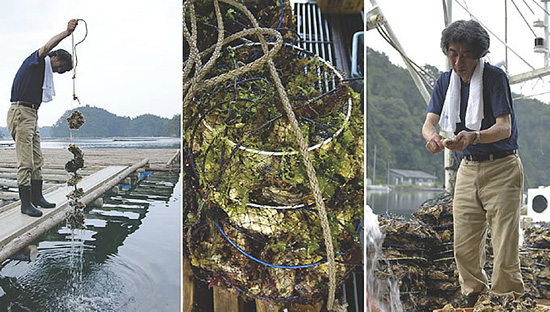

畠山重篤(はたけやましげあつ)さんは三陸リアス式海岸で牡蠣の養殖業を営んでいる。森が海に与える影響の大きさに気づいて、1989年(平成元)<牡蠣の森を慕う会>を結成。気仙沼湾に注ぐ大川の上流に広葉樹の植林を始めた。

<牡蠣の森を慕う会>と聞いてピンとこなかった人も、「森は海の恋人」運動、そして代表を務める畠山重篤さんの名前だったら、すぐに思い浮かべることができるかもしれない。

植林のきっかけは、牡蠣が真っ赤に染まるほどの赤潮の発生だった。畠山さんは当時のことを、こう振り返る。

「赤潮は昭和40年代(1965〜)から始まった。ちょうど東京オリンピックが行なわれた時期から頻繁に起きるようになったんです。当時は、のどかな田舎でもそんな状態。赤く染まった牡蠣は売り物にならなかったから、みんな困り果てました」

そんなことになる以前、海は地元の人たちから「太平洋銀行」と呼ばれていた。

畠山さんの著作『リアスの海辺から』(文藝春秋1999)を読むと、畠山さんの子供時代にあたる昭和20〜30年代までは、海は実に豊穣だったことがわかる。

「海の幸が無尽蔵に採れたから、太平洋銀行。それが化学肥料や農薬、汚れた家庭排水が川からどんどん流れ込むようになって。つまり赤潮の原因は陸側からくるんです。移動する術を持たない牡蠣は、逃げ場がないので害をもろに受けたんですね」

廃業して陸(おか)に上がる人も増える中、畠山さんは川が運んでくる水の上流に目をつけた。

「小さいときから生き物と暮らしてきた。海の生き物は当然として、山や川にも生き物がたくさんいて、そういう中で育ってきたんです」

従来から、海辺の漁民と山の手の農家が婚姻関係を結ぶことは多かった。実際、畠山さんのお母さんも農家からお嫁入りしている。木材や竹など山の材料は、竿や養殖筏、造船には欠かせないし、蠣殻を畑の肥料にするなど、海と山は日常的につながっている。麻ロープなどが普及する前は、山ぶどうの蔓(つる)を使っていたそうで、舟喰虫がつかない丈夫な綱だったという。

畠山さんはまた、汽水域が豊かな生態系を育むことにも気づいていた。塩水だけではダメで、川の水と混じり合うことでプランクトンが豊富な、魚や貝が育ちやすい海域になるのである。

「ところがその川が汚染物質を運んでくるようになってしまった。海だけではなく、田んぼに行くとシーンとしていて異様だった。昔は蛙や虫がうるさいほど鳴いていたのに。

だから植林を思いついたのも、山に木を何本植えれば水質がどれぐらいきれいになる、というのではなく、『人間の意識をどう変えるか』ということが最大の目標だったんですよ」

除草剤は海苔の養殖にも打撃を与えた。かつては雪解け水が海苔の成長を促していたが、赤潮が発生した時期を同じくして、川水が増えると、すくすく育った海苔が一晩で消えてしまうこともあったという。

<牡蠣の森を慕う会>の誕生

「森は海の恋人」は<牡蠣の森を慕う会>の活動のキャッチフレーズ。歌人の熊谷龍子(りゅうこ)さんが考えてくれた。

「熊谷さんは、先祖伝来の森を守って暮らしている人。夫の博之さんが大川の上流に建設予定だったダム反対の運動を進めていて、<牡蠣の森を慕う会>と同じ方向性だったためにいろいろ協力してくれました」

最初に畠山さんが考えたのは『ワカメもカキも森の恵み』というキャッチフレーズ。そのものズバリだけど、色気がないと仲間に言われた。そこで龍子さんが考えてくれたのが「森は海の恋人」。一度聞いたら忘れられないキャッチフレーズとして、全国に知られていった。

「川の水は資源だから人間が使い切って海に捨てる、という発想がまかり通った悲しい時期があったんです」

という畠山さん。川の水は生物を育んだり、地下水を浄化して涵養したり、というさまざまな働きをする。その多様な価値を見ないで、「水資源」という単一な価値観だけに特化していったためだ。

山が針葉樹で埋め尽くされているのも同じこと。成長の速い針葉樹は広葉樹に比べて早く換金できるからと、戦後は雑木と呼ばれる広葉樹を伐ったり、杉や檜が続々と植林されていった。それ以前の赤松も、実は人間の都合で植えられることが多かった。太平洋戦争の末期、石油が不足して、赤松の根から油を取り出す工場が全国につくられたというのだ。松根(しょうこん)を乾留させ、テレピン油やパイン油を抽出するために、赤松は重用されたのである。

しかし、龍子さんの祖父で気仙沼地方を代表する歌人、熊谷武雄さんは今から80年も前にこんな歌を詠んでいる。

手長野に木々はあれども

たらちねの ははそのかげは

拠るにしたしき

「手長山にはいろいろな木があるが、柞(ははそ・楢やクヌギの古語)の林に入ると、お母さんのそばに来たようで心が休まるよなあ、という意味です。森は本来こうした精神的、環境的な恵みを持っていたのに、戦後は単なる『建材』としてとらえられ、成長の速い杉や檜などの針葉樹に植え換えられて、生き物が棲めない場所になってしまった。でも落葉広葉樹の森は、花が虫に蜜を与え、木ノ実が鳥や動物の餌になり、葉が落ちることで腐葉土をつくっていました。だから生態系が豊かだったんです」

日本の先人の知恵と同じことを、畠山さんはフランスで経験する。フランスのブルターニュの海辺に牡蠣養殖の視察に訪れたのだ。干潟にうごめくカニや海老に、かつての宮城の海の姿があり、ロワール川上流の広葉樹の森に、杉山に変る前の三陸の森の原風景があった。

このときの体験がきっかけとなって、畠山さんは森の重要性、特に落葉広葉樹の大切さに気づいていく。

熊谷武雄さんが歌に詠んだ、柞(ははそ)の森の復活を目指したともいえる。来年は<牡蠣の森を慕う会>結成から20年目。三陸の帆立貝養殖の先駆者でもある畠山さんのアイディアは留まることを知らない。パワフルに突き進んでいった20年間だった。

室根山が取り持つ海と山

<牡蠣の森を慕う会>は1989年(平成元)から、岩手県の室根山(むろねさん)に落葉広葉樹の植林を開始。紀州熊野大社の熊野神分霊を勧請してから室根山と改称したが、かつては鬼首(おにかべ)山と呼ばれ、坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)の鬼退治伝説も伝わっている。

植林地に室根山を選んだのは、この山が「山ばかり」だったから。「山ばかり」とは、海から目印にしている山を見て、山と山との重なり具合から、自分の位置を確認して進む方向を決めたことに由来する。目印になる山をこう呼び、「山あて」ともいわれる。

室根山は気仙沼の漁師にとって、命を左右する大事な「山ばかり」だった。そのため古くから山岳信仰の対象として親しまれてきた上に、気仙沼方面の漁民の海上安全や大漁祈願の信仰対象ともなってきた。閏(うるう)年の翌年の旧暦9月19日に行なわれる特別大祭は、奥州三大荒祭りとしても有名である。

室根山での植樹祭で<牡蠣の森>に海から持っていった大漁旗がはためいたときには、

「緑の森に大漁旗が映えるなあ、思ったとおりだ」

と鳥肌が立つ思いだったと畠山さんは言う。

一関市役所室根支所から程近い場所に、お仮宮(かりみや)と呼ばれる所がある。紀州熊野からの分霊が舟で唐桑に着き、陸路を運ばれたあと、このお仮宮で休んだことに由来する。特別大祭の神役(じんやく)は室根からだけではなく、唐桑や川崎からもやって来て潮水が奉納されるというから、やはり室根山と海との絆は深いのである。

加えて、大川は岩手県(室根)から端を発して宮城県(気仙沼)で太平洋に注ぐ川だが、本来、室根も気仙沼も同じ郡だった。

行政区を超えて一つの活動に取り組むのは、現代社会において、さまざまな困難が伴うものだ。しかし、その境界線は、虫や魚や鳥にはもちろん、私たちの目には見えないものだし、郡や流域としてとらえたら、住民の精神的な一体感は案外掘り起こせるものなのかもしれない。

<牡蠣の森>は海の恋人

室根山の植林地は<牡蠣の森>と命名され、「森は海の恋人」運動の象徴である。その室根山を擁する一関市室根町(元・室根村)でお話をうかがった。

一関市役所 室根支所産業経済課農林係の小野寺新吾さんは、植林運動の担当者になって9年目。スタート当初のことも調べて、山の手側の事情を話してくれた。

「当時の加藤央(ひろし)村長は畠山さんから『上流への感謝を込めて植林したい』と言われたそうです。上流、下流という流域圏内を考えたとき、当時の水質としてみたら、あまり良い関係でなかったかもしれません。だから加藤村長もポジティヴな<牡蠣の森を慕う会>からの申し出にいっそう共鳴して、室根山への植樹が実現したのだと思います」

小野寺さんはまた、この活動は<牡蠣の森を慕う会>と有志団体(第1回、第2回、第4回は単独開催。第3回は<むろね森と海を語ろう会>、第5回と第7回は<ひこばえの森分収林組合>、第6回は岩手県緑化推進委員会室根支部、第8回以降は第12区自治会との共催)の主催であり、行政としては用地とスタッフの提供に協力しているだけだという。あくまでも民間の主体的な活動で、それが19回続いてきたというのだ。

土地の提供も室根村としては第3回以降のこと。初回と2回目は室根神社が神社周辺の遊休地を提供している。土地利用に関する契約も、植林の許可を受けただけで特にかわしておらず、第5回が転機となった。

第5回で植林地となったのは、岩手県の県行(けんこう)造林(注1)であった赤松林の跡地。

室根村と分収林組合の間で60年間の分収林(注2)契約が結ばれ、矢越山の1haの土地に1600本の欅(けやき)、200本の山桜、200本の小楢(こなら)の苗木が植えられた。

第6回にいったん室根山に戻ったものの、第7回以降は<ひこばえの森>と名づけた矢越山の県行造林跡地に植林が続けられている。

初回から4回目までの植樹は30本から80本程度で、記念植樹的な意味合いが強かったという。それが5回目以降、一気に2000本植樹になるのは、畠山さんたち海の民が抱く環境への危機感に、山の手側からも応える人たちが生まれてきたからだ。

参加者も徐々に増え、第13回には1000人に達する。今では6月の第1日曜日が恒例となった植樹祭に、全国から人が訪れ、繰り返し参加する人もいるという。

(注1)県行造林

県が民有林野(市町村有林野も含む)の土地所有者と分収契約を結び、造林を行なって、その収益を土地所有者と分収する制度。

(注2)分収

「土地所有者」「造林または保育を行なう者」「費用を負担する者」の2者または3者で契約を結び、伐採時に収益を一定の割合で分け合う制度を分収林制度という。

<牡蠣の森>から<ひこばえの森>へ

小野寺さんの案内で<ひこばえの森>を見学した。初期に植えられた落葉広葉樹が育ってきており、暗い針葉樹林を見慣れた目には、明るい緑が新鮮に映る。

50年後にここで育った木材で家具がつくれたら素晴らしいですね、と言ったところ

「良い木を育てるには、少し間伐しないと。そろそろ手入れをしていく時期に入っていますね」

という小野寺さん。森林を熟知した人の力が生かされることで、活動のいっそうの拡がりが期待される。

海の民からの働きかけが<牡蠣の森を慕う会>からだったとすると、山の手側で中心となったのが、当時の室根村(現・一関市室根町)の第12区自治会である。第3回の植樹に参加した中から、<牡蠣の森を慕う会>の活動に共感した人たちが現れたのだという。

「第12区自治会では1982年(昭和57)に、環境に関心のある人たちの提案で<水車のある集落づくり>構想が始まりました。代表になったのは小岩邦彦さんという役場のOBで、長らく自治会長を務めています」

小岩さんは農村景観を取り戻そうと水車小屋の復元、環境保全型農業の実践などに取り組んできた。こうした活動の一環として、地産農産物を販売する「こっとんこ」市の開催やアイガモ農法の実践、絶滅寸前だった矢越カブ生産の復活も行なっており、1994年(平成6)の「岩手県活力ある我がむらづくりコンクール優秀賞」などを受賞している。

また、他の団体でも活動が呼応し、水質検査やカツカなどの水生生物の保護、鮭の放流、木炭を使った水質改善作業などを行なうようになった。

「当時は減農薬で、と思っても、収益の落ちることがわかっている中でなかなか実現できない実状があった。今、減農薬が実現できているのは、農家に先がけて消費者の意識が変ったためです。ところが第12区自治体は、そうした消費者から要望が挙がってくる以前から環境保全型農業に取り組んできたのです」

と小野寺さん。<牡蠣の森を慕う会>からの働きかけに室根村が呼応したのは、こうした土壌があったからこそだ。

森から海へ

「森は海の恋人」運動は、いわば海から森へのラブレター。それに応えて森林組合のバスに乗って小学生たちが舞根湾を訪れたのは、第1回植林の翌年、1990年(平成2)のことだった、と畠山さんは振り返る。

「このとき、すごく印象に残っていることがある。牡蠣にやる餌は何かと聞かれ、豊富なプランクトンがあれば餌はいらないんだと答えたら、『漁師さんはドロボーみたいですね』と小学生に言われたんだよ」

海の生物のことを何も知らない山の子供たちに、畠山さんはプランクトンネットで採取したプランクトンを飲ませたり、顕微鏡で覗かせたりする。顕微鏡の中でうごめくプランクトンから食物連鎖の話が始まり、やがて水俣病の原因にまで話は及んでいく。こうした活動の中から、環境への意識が芽生え、将来の進路に影響を受けた子供も多いという。

「見学に来たあとに感想文が送られてきたんだけど、『朝シャンのシャンプーを半分にしました』とか『お父さんに農薬を減らすように頼みました』と書いてあるのを見て、本当にうれしかった。相手の顔を知ることで、迷惑をかけてはいけない、役に立とうというモチベーションが上がる。だから、私たちは○○しないでくださいと言うのではなく、海での暮らしを山の子供たちに知ってほしかったんです」

子供から大人へ、森から海へ。

「森は海の恋人」運動は畠山さんたちからの片思いではなく、きちんと相互に意志疎通ができる運動に育っていった。畠山さんはその秘訣を「生活者の運動だったから」と位置づける。運動家による運動だったらどこかで止まってしまったかもしれないけれど、生活すべてを見せることで運動の範囲がどんどん拡がっていったからだ。

最近、畠山さんが運動の成果を実感するうれしい出来事が、また一つ増えた。ウナギが舞根湾に戻ってきたのだ。

「ウナギは自然環境を量るときの指標生物のトップ。良い河川環境の所にしかいない。たくさんいたウナギが40年前にぱたっといなくなったことを思い出すと、今年の植樹祭の前の日に2匹わなにかかっていたのは、すごくうれしいことでした」

舞根湾に戻ってきたウナギは、畠山さんの期待を一身に背負う、期待の星なのだ。

「森は海の恋人」運動を地域資源に

活動の地元に来て初めて気づいたことは、単に海のために森が大事、では済まされないということ。都会にいると、ついそうした図式でしか理解できないようで反省させられる。畠山さんも小野寺さんも言っていたが、「木を何本植えれば水がどれぐらいきれいになるか」ということではないのだ。海の生き物がどう育つか、森の木がどう育つか。そして何より、私たちの暮らしが、それらにどうかかわっていけるかが問題である。

環境体験学習で舞根湾を訪れる人が増えるにつれて、他の地域でも地元オリジナルのスタイルをつくり始める動きが起こってきた。気仙沼・本吉地域体験学習推進協議会も発足、気仙沼市、志津川町、津山町、本吉町、唐桑町、歌津町、宮城県が参画している。<牡蠣の森を慕う会>から始まった体験学習は、減少傾向にある各地域の観光事業と地域産業の活性化にも一役買っているようなのだ。

唐桑町観光協会事務局の臼井亮さんの話では

「町の活性化が目的なので民間が、ということで、行政から外郭団体である観光協会に事務局が変りました」

とのこと。畠山重篤さんも20名ほどいる推進委員会の一人として協力している。

唐桑町は、気仙沼湾の東に突出する唐桑半島の東海岸に位置する大理石海岸や巨釜半造(おおがまはんぞう・石灰岩が浸食されてできた独特の奇観)など美しい自然景観の宝庫。しかし観光客のニーズが多様化する状況下で、見るだけの観光では人が呼べず、観光客離れが深刻化していた。

唐桑町の観光客の年間入り込み数は1979年(昭和54)の65万人を境に年々減少。2006年(平成18)には最盛期の半分近くの37万人まで落ち込んでいる。これは唐桑町だけではなく、どこも似たような状況。そのような中で、漁業や林業にまつわる体験メニューは観光客減少に歯止めをかけるだけでなく、基幹産業の活性化をも示唆している。

「体験メニューでは、実際に漁船に乗って養殖筏の見学、ホタテの養殖作業に欠かせない『耳吊り(みみつり)』体験、ワカメなどの加工作業などがあります。炭焼きや搾乳体験を打ち出している地域もあり、海だけではなく里山や牧場、田畑にもフィールドが広がっています」

と臼井さん。

悩みは、まだ日帰り客が多いこと。唐桑地区だけでも11軒の民宿があり、是非泊まりがけで訪れてほしいということだ。

「<牡蠣の森を慕う会>同様、地元の人の生活を知ってもらうことに意味があります。また核家族が増えている現在、大人の人の話を聞く経験がよかった、と評価する声もよく聞きます」

畠山さんは、舞根湾を「天井のない教室」と呼んでいる。環境が良くなれば、人はもっとやって来る。海を知り、生き物を知ることで子供が感化され、それが親から行政に伝わっていけば、漁業だけでなく農業も林業も変るはず。地元にも活気が戻ってくるはずだ、と考えているからだ。地域全体が潤うためには、環境も良くならないといけない。

海と森を守るということは、単に植樹と環境学習を進めればよいというものではない。流域に連なるそれぞれの地域の活動が、水を意識することに結びついた結果、自分たちの生活にもプラスになるという気づきを促したのだ。

海と山、そして都会も

海と山のつながりだけではなく、もう一つの意外なひろがりを証言してくれる人がいる。水産新聞の記者、大村隆男さんだ。

「私が手伝っているのは雑用全般」

と言う大村さんは、得意の筆力を生かして「森は海の恋人」運動の広報分野を担っているようだ。第1回目の植樹祭から参加していると聞いて、そのきっかけをうかがってみた。

「畠山さんがつくる牡蠣は、実に良い牡蠣なんだ。それでずっと注目していたんだけれど、その牡蠣を養殖する環境づくりのために植樹を始めると聞いて共感を覚えたんです」

東京・築地の事情にもくわしい大村さんは、畠山さんの唐桑牡蠣ファンが多いこと、全国のレストランのシェフからも支持されていることを教えてくれた。

「だから地元の唐桑、山手の室根だけではなく、東京をはじめ全国から共鳴した支援者が駆けつけたんです」

大村さんは畠山さんを、バイタリティにあふれ、思いついたらぐいぐい人を引っ張っていく魅力を持った人物、と評する。活動が長く続いた秘訣を、

「商業的なこと、政治的なことと一切無関係。来る者は拒まず、去る者は追わずで、オープンな姿勢がよかったんじゃないかなあ」

と言う。

「森は海の恋人」運動が全国区となった一因には、こうした背景があったのだ。消費するだけで実質的な生産活動がないといわれる都会でも、こういう形で生産地とつながり、支援している人がいるということは、とても意義深いことだ。

海は第二の森

畠山さんの著作には、思わず舌舐めずりしたくなるような魚貝類を食するシーンが多く登場する。しかし、いつからか魚貝類はそれほどには採れなくなり、魚食文化も少しずつ廃れつつある。

「コンビニでおむすびが幾つ売られているか、知っていますか? 年間60億個だそうです。日本で生産される海苔は100億枚でその3分の1がコンビニおむすびで消費されている。それほどに、お米を食べるには海産物が必要なんです」

おいしい魚貝や海苔が採れなくなれば、お米の消費も減っていくのは必然だ、と畠山さんは言うのだ。生態系の豊かな汽水域を守ることは、魚・米食文化を守ることにつながる。そして汽水域を守れば、海藻プランクトンによる光合成が期待できるとも。

「そういう意味で海は第二の森。沿岸の海の森がどれぐらい二酸化炭素を固定しているか科学的に証明できれば、守ろうというモチベーションがもっと上がるはずなんだけど」

日本は山の森と海の森に、二重に囲まれている。両方の森を守るためには、単に植樹すれば終わりではない。海の民も山の民も、その本質に気づき始めている。

「森は海の恋人」運動が来年20周年を迎えるまでになった今、起爆剤としての効果が、海、川、山といった「地域」、漁業、林業、農業、観光といった「産業」、そしてさまざまな立場の「人たち」という思わぬところにまで波及している。この運動は、今後も形を変えながら発展していくだろう。そしてその担い手である第2世代は、確実に育っているようである。