機関誌『水の文化』41号

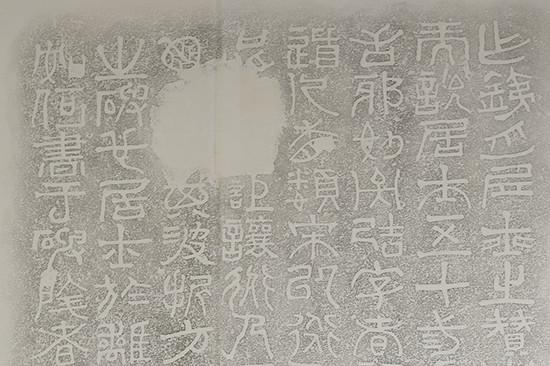

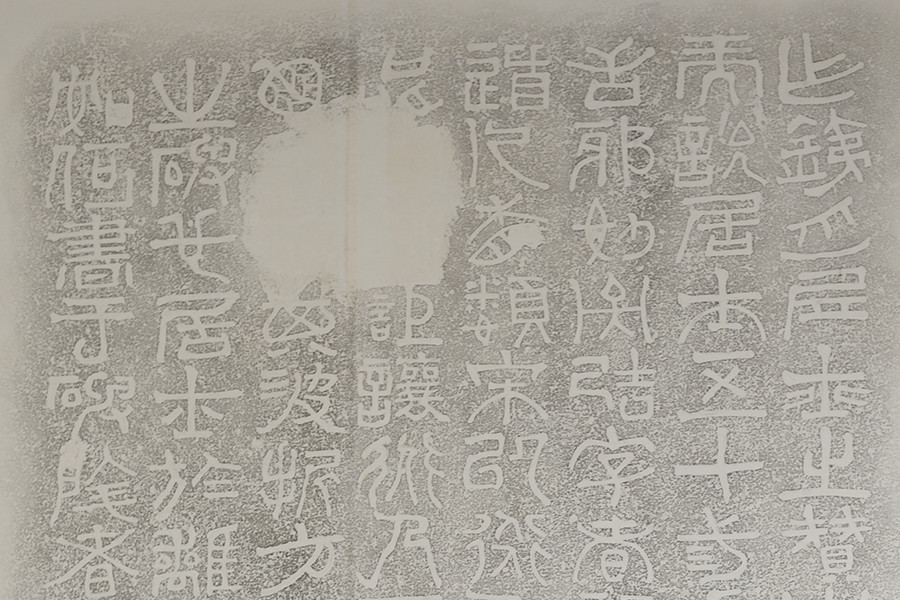

石碑を写す拓本の妙技

河合荘次さんは、拓本が単なる模写ではなく、拓本家の個性と芸術性の表現だということを、教えてくれました。水で紙と墨を使いこなすことによって、実現される匠の技です。拓本はまた、その時代のありのままの姿を写します。オリジナルの碑が失われたり、劣化したりしても、拓本は残るのです。

-

-

日本拓本家協会副会長

河合 荘次(かわい しょうじ)さん -

1947年生まれ。名古屋商科大学産業経営学部卒業。高校時代の部活動で、書道と拓本部に掛持ちで籍を置いて以来、拓本を採り続けている。俳人・歌人への注目から始まり、書者(筆者)を経て、現在は石工に注目し、幕末から明治にかけて江戸を中心に活躍した石工の手による碑石を採拓している。

拓本ってなんだろう?

拓本とは、対象物に紙を密着させ、墨で表面の文字や紋様などを写し出したものをいいます。金石文(きんせきぶん)(注1)に分類される句碑、歌碑、道標、道祖神、記念碑、梵鐘(ぼんしょう)、通貨、レリーフ、文鎮、埋蔵文化財によく見られる銅剣、銅鐸(どうたく)、瓦當(がとう/軒丸瓦の先端の部分)、磚(せん/焼成煉瓦)などや、瓦や火鉢といった焼き物のほか、自然のままの葉っぱなども採ることができます。

拓本では鍔(つば)に施された金象嵌(ぞうがん)の凹凸まで写し採ることができます。金箔で最も利用されている四号色は、厚さがわずか約0・0001mm。それを拾うのですから、石碑の肌の微妙な調子まで写すことが可能です。

一つしかないオリジナルの肉筆とは異なり、理論上は石碑が存在する限り、大量に制作が可能な拓本は、書道を志す者の手本になりました。肉筆に近い手本を脇に置き、臨書練習ができたのです。

現在のような写真や印刷技術のない時代においては、拓本は文化財の資料として用いられました。そのため複製にすぎないとみなされ、低い評価に甘んじています。

しかし拓本は、同じ石碑を採ったとしても、採った人の個性が際立つ芸術的な作品です。私は拓本展の審査員をしていますが、名前を隠していても誰の作品かすぐにわかってしまうほど、人によって採り方に違いがあるのです。

烏の濡れた羽根のように光沢を感じるほど濃く採ったものを烏金拓(うきんたく)、蝉の翅のような透明感を感じさせる淡墨で採ったものを蝉翼拓(せんよくたく)といいますが、蝉翼拓では文字だけでなく微妙な石肌まで採ることができるのが魅力です。

(注1)金石文

金属や石などに記された文字資料のこと。紙、布などに書かれた文字に対し、刀剣、銅鏡、青銅器、仏像、石碑、墓碑などに刻出・鋳出・象嵌などの方法で表わされた文字を指す。

拓本の種類、いろいろ

みなさん、小学校のころ、授業中にノートの端に十円玉などをはさんで上から鉛筆で擦って写したことはありませんか?乾拓法といって、これも拓本の一種です。この方法は、被拓物を水に濡らすことができない場合や手軽に拓本にしたい場合に適していますが、あまり精度は要求できません。

もう一つの拓本の採り方には、湿拓法があり、直接法と間接法に分けられます。

直接法は、被拓物に直接墨を塗ってその上に紙を載せて写し採るもので、採ったものは鏡文字(左右反転)の状態になります。具体例として魚拓、版画などがあります。しかし、これは拓本とはいえません。

間接法は被拓物に和紙を水貼りして密着させ、乾いてきたら墨を染み込ませた拓包(タンポもしくはタクホウ)で上から墨を載せて写し採っていく方法です。これを上墨(じょうぼく)といい、通常、拓本といえばこの方法を指します。70〜80%乾いたころが墨の打ち始めのタイミングで、紙が濡らす前の白さに近くなってくるのが目安となります。

拓本に使う紙は画仙紙(がせんし)です。一番幅広のものは大画仙といって4尺(1200mm)幅。長さは最長で8尺(2400mm)ほどです。なにしろ全部手漉きですから、手で提げられる限度(紙の面積で24尺〈しゃく〉まで)があってこの大きさになります。和紙の内、美濃紙は道祖神などの凹凸の落差が大きい被拓物の採拓に向いています。

平滑な碑面の場合に拓をきれいに仕上げるためには、字口(文字のエッジ)をしっかりと抑え込むのがポイント。字口にどれだけ和紙が押し込めたか、字彫りに確実に和紙が密着できたかどうかが、拓の出来栄えを左右します。

水貼りのあとに乾かしたとき、中国製の紙は乾いてからも文字に食い込んだ状態が保たれますが、和紙は繊維が長く強いため、せっかく字口に食い込ませても乾くとピーンと張って元に戻ってしまい、文字が鮮明に採れません。ですから、繊維の長さが短めな中国製の紙のほうが扱いやすいのです。

使用する拓包は、採拓する碑文の文字の最大のものがすっぽり隠れるぐらいの大きさのものを使います。全体に均等に上墨したら、やや小さいと思われるぐらいの拓包で、打ち漏れの確認や字画部の欠けや割れていて上墨できないところの追墨をします。このとき、ムラができないように叩く力は極めて弱く打つことが肝心です。

採り終わって仕上げた和紙は、小さいものはゆっくりと手前に引くように石碑から剥がし、大きなものや凹凸の激しいものは、拓本の上に新聞紙を当てて一緒に巻き取ります。和紙が字口に引っ掛かって破けたりしないように、巻き取り口を見ながら手前に剥がしていきます。細い紙筒があれば芯にして、一緒に巻いていくとスムーズにできます。

間接法を用いても、水貼りした上から乾かないうちに墨を打ったり、強く打ち過ぎたりしたら、紙の裏まで墨が浸透して被拓物を汚してしまう恐れがあります。こうした間違いが起きないように、紙の乾燥具合を慎重に見極めながら、最初の上墨はできるだけ薄く打ち、20〜30回以上打拓を重ね、墨色を次第に濃くしていきます。そして、全体のバランスを見ながらさらに2度、3度と繰り返していきます。

このように、被拓物の状態に応じて用具や素材を変え、墨の濃淡や打ちつけ方の強弱を変えるなど、絶妙な匙加減でさまざまな風合の拓本をつくることが可能になります。ですから私は、拓本は単なる複製を超えた職人芸であり、匠の技とも思っています。

日本拓本家協会は、1965年(昭和40)ごろに京都を中心として設立されました。その後、全国組織として日本拓本研究会が発足。ところが徐々に活動する人が減ったことから、日本拓本研究会は10年ぐらい前に日本拓本家協会として再出発しました。やはり高齢化が進んでいて、会長は90歳を超えた方、65歳になる私が一番の若手という状況です。

道具も自作

道具も全部、自分でこしらえます。最初は墨づくりから始めるのですが、書道で使う墨の原料となる松の木のヤニの出ている部分を燃やした煤〈油煙墨(ゆえんぼく)〉を煮立て、それをお灸に使う艾(もぐさ)に染み込ませ、オリーブオイルを入れて練ります。艾もそのまま使えるわけではなく、木の軸や硬いところをピンセットで取り除き、葉っぱの部分だけにします。葉っぱの部分はそのまま使うとカビが生えるので、水分を完全に飛ばさなくてはなりません。それで沸騰させたお湯で煮て、1カ月程、自然乾燥させます。乾燥させた艾に先程の煤とオリーブオイルのペーストを吸わせ、墨を蓄える墨壺の働きをさせます。

次に拓包をつくります。通常は化学綿を布で包みますが、晒(さら)し布では目が粗過ぎます。一番良いのは絹。糸はなるべく細いものを使って経(たて)糸と緯(よこ)糸に同じ太さの糸を使った平織りだと、布の目が影響しないで拓本が採れます。そんなものはなかなか手に入らないから、着古したワイシャツの背中の部分を使っています。どちらかの糸が太いと、被拓物の凹凸ではなく、布の太いほうの糸の凹凸を拾ってしまいます。そんなものが影響するのか、と驚かれるかもしれませんが、金箔の厚みさえ拾うのですから、糸の凹凸だって拾ってしまうんですね。

大きい石碑を採るときには、墨切れして中途で墨を足すと調子が変わってしまいますから、墨がたくさん染みるように拓包の布は重ねて使います。

紙の幅には限度がありますから、大きな石碑を採るときには2枚とか3枚に分けて採ることになります。そういう場合は、最低でも3行分だぶって採るのが基本です。

端はどうしても墨が薄くなるのと、採る時間に差があると水貼りした紙の乾き具合が変わって調子が変わります。3行分だぶって採っておくと近い調子で採れたところを使うことができるからです。

拓本との出合い

私が拓本と出合ったのは、1964年(昭和39)、高校生のとき。通っていた国府(こう)高等学校に拓本部があったのです。拓本部というのは指導者がいないと成立しません。当時、拓本好きな先生がおられ、先輩に教えたところから、拓本部が代々受け継がれていきました。

私は書道をやっていたので書に興味があったんです。思い起こせばもう48年。社会人になっても途切れることなく、ずっと続けています。

はじめは身近にあるという理由で、句碑を手がけることから始めました。当時、『万葉百碑』という本が出ていて、100ぐらいなら採れるかな、と思って始めたんですが、その後ブームになりまして。今は4500碑を超えてしまいました。まだ百の単位しか採れていません。

その後、多少立体的なものとして道祖神なども手がけました。書家の先生方との交流もあって、十数年間良寛碑に傾注し、新潟まで通ったことも。貞心尼(ていしんに)碑、会津八一(あいづ やいち)歌碑、亀田鵬斎(かめだ ぼうさい)碑、幕末の三舟(勝海舟・高橋泥舟・山岡鉄舟の併称)書碑などを採ってきました。

書の理解も必要

拓本を採っていて困るのは、異体字です。本来の字ではない書き方をわざとするんです。遊ぶという字をさんずいで書くとかね。そうなると、石が欠けているのかな、と思ったりして、正確に拓本が採れたかどうか判断に困ることがあります。

なぜ、そんな字を書くのかというと、中国では一つの文章に同じ字が出てきた場合、遊び心もありますが、たくさん文字を知っているという自負のような気持ちもあって、違う書き方をすることが教養として求められたからです。

また、中国には「避諱(きひ)」の思想がありました。皇帝とか偉い人の名前と同じ文字は使わないというものです。どうしてもその字を使わなければいけないときは、同音、同義の他の文字を使ったり、点を増やしたり減らしたりしました。一画省いて不完全な文字にすることを〈欠画(けっかく)〉といい、褚遂良(ちょすいりょう)の傑作である「雁塔聖教序(がんとうしょうぎょうじょ)」の世という字にも欠画があります。書に覚えがあれば、これは写し残しではなく「避諱」だということがわかります。

採拓のマナー

被拓物はたとえ路傍に建っていても、文化財。文化財課、または社会教育課の許可を得る必要があります。さらに、その場所が観光地であれば観光課、公園や河川であれば緑地公園管理課、神社仏閣であれば住職や宮司や総代、個人や団体の所有であればその許可も必要です。

東京の上野公園内で採拓をする場合は、都内で行事集会をする場合に必要とされる東京都の許可に加え、文化財課の許可、公園内の玉砂利の通路以外の柵内に足を踏み入れるためには都の緑地公園管理事務所の許可も必要とされます。

ものによっては許可取りだけで七つも八つも必要な場合もあるんです。古い碑に苔が生えている場合などは、洗い落としてもいいかどうか、了解を事前に得ておく必要があります。そんな苦労をして出かけても、採拓は、雨が降っちゃダメ、風が吹いちゃダメで、天候に左右されますから、天候に恵まれずに無駄足になることも。

上墨するときに拓紙から墨がはみ出して碑を汚すことがないように、拓紙は常に大きめのものを使います。一度つけた墨汁は約百年ぐらい残るため、汚さないように気をつけるのが必須のマナーです。

世界最古の拓本

現在のところ、年代のはっきりわかる最古の拓本は、20世紀初頭にフランスの東洋学者ポール・ペリオ(1878〜1945年)率いる中央アジア探検隊によって発見されたもの。中国・敦煌の蔵経洞の石窟で見つかった大量の古写経の中に拓本も含まれていました。その中の一つ、648年(中国暦で貞観22)に建立された『温泉銘』(石碑はすでに亡佚〈ぼういつ〉)の拓本の余白に、特定できる手がかりが残されていました。所蔵者もしくは、これを目睹(もくと/目撃した)した人物が書き込んだと思われる款記(かんき/書画の作者表示を落成款識〈略して落款〉といい、その内の姓名、字号、年、月、識語、詩文を款記と呼ぶ)があったのです。

余白に「永徽(えいき)四年八月三十日」(永徽4年は中国暦。西暦653年)と墨で書き込まれ、石碑が建てられた年から署名が書き記された年までの5年の間に採られた拓であることがわかります。

またこの拓本は、携帯や鑑賞の便を考慮した巻物の体裁に仕立てられていたことからも、石碑を拓に採る慣習は唐時代のはるか以前から行なわれていたと考えるのが妥当といわれています。

時代を写す

拓本には種類があります。亡佚して原碑の面目がまったく不明なものを、後世に史伝をもとに復元した碑の拓本を、偽刻(ぎこく)本といいます。

また、石碑そのものが失われた場合には、拓本のみがその原碑の姿を伝えることになります。特に、原碑が亡佚し伝来する拓本が1本しかないものを〈孤本〉といい、言うまでもなく極めて貴重で高い資料的価値を持ちます。

一般に、拓本は写し採った時代が古いものほど価値も高まり、旧拓と呼ばれます。石碑の場合、そこに刻された文字は年月の経過とともに風化または損傷し、次第に原形から遠ざかってしまいますが、古い拓本は損傷の度合いが少ない石碑から拓しているため、多くの文字を確認することができるからです。つまり拓本は、拓した時点での石碑の風化、損傷状態を忠実に写し出しているということができます。

「泰山刻石(たいざんこくせき)」(紀元前219年)は、秦の始皇帝が天下を統一した際、自らの功績を頌えるため泰山に建てたものです。223字が四面にわたり刻されていました。すでに2200年以上が経過した現在、原石の大半は損壊し、10字程度の断片しかありません。宋時代の拓本は165字、明時代の拓本は29字で、古い時代に採った拓本ほど多くの文字を残しています。

628年(中国暦で貞観2)に孔子廟が修復落成したとき、太宗の命により建立された「孔子廟堂碑」は、初唐の書家の三大家(注2)の一人 虞世南(ぐせいなん)が書いたものですが、原碑は建立後間もなく被災してしまいました。この拓本は、現在、三井記念美術館が所蔵しています。拓本もこの一点が存在するのみで、「天下の孤本」として誉れ高いものです。

また、後漢時代の165年(中国暦で延熹8)に建てられ、明時代の1555年(中国暦で嘉靖34)に大地震で亡佚した「西嶽華山(せいがくかざん)廟碑」の拓本は、世に4本しかない貴重な作例で、日本の台東区立書道博物館と香港中文大学文物館ほかに所蔵されています。

東京都台東区谷中の全生庵に建つ「山岡鉄舟(やまおかてっしゅう)居士之賛」碑の碑陰に、勝海舟が碑文をつくり、字彫りを宮亀年(みやきねん)、揮毫を中林梧竹が行なった石碑があります。友人の書家からいただいた資料では、すべての文字が採拓されていますが、数年前に私が採拓したときには、3カ所程、碑面に円錐状の破損がありました。太平洋戦争の爆撃を受けた弾痕が残っているのです。

このように、拓本は文字鑑賞のみならず、歴史を解き明かす上でも貴重な資料となり得るのです。

ちなみに全生庵の山岡鉄舟賛の石碑は、採拓に碑表4時間、碑陰3時間ほどかかりました。すぐそばにあった小さい高橋泥舟書碑も採拓したため、その日一日で8時間半ほど拓本にかかりっきりでした。大きなものになると、本当に体力がないと採れません。この碑表の最上部に、有栖川宮熾仁親王(ありすがわのみやたるひとしんのう)による扁額(高い位置に掲げられる額)がありますが、高くて届かなかったので諦めました。

(注2)初唐の書家の三大家

欧陽詢(おうよう じゅん)(557〜641年)・虞世南(ぐ せいなん)(558〜638年)・褚遂良(ちょ すいりょう)(596〜658年)の三人。

石工の巧みさ

この碑は、石工の宮亀年が丸彫りで仕上げたものです。このほかに幕末から明治の著名な石工として、廣群鶴(こうぐんかく)、井亀泉(せいきせん)、窪世祥(くぼせいしょう)、田鶴年(でんかくねん)がいます。江戸時代から昭和初期に活躍した石工は、名字から1字を取って吉祥句を織り込み、中国風に漢字3文字の名を通称としたとされます。当時の石工は、塵肺で若死にする人が多く、世襲は珍しくて、一代限りの場合が多いのです。まさに命がけの仕事をしていたということで、胸を打たれます。

ところが昭和初期に直圧式のサンドブラスト装置がアメリカから輸入され、機械による字彫りが急速に普及したことで、手刻の技術が途絶えてしまいました。サンドブラスト装置で彫られた石は、字口のエッジが薄く削られているために欠けやすく、傷みが早く進みますし、良い拓本が採れません。

碑刻の中で最良の「碑中の碑」は、書丹による碑刻です。丹は赤、朱を意味し、石碑を建立する際、文字を刻す前に直接石面に下書きすることをいいます。石面に原稿を貼付けて上から彫るにしろ、カーボン紙を使って原稿をなぞって転写するにしろ、原稿を石に転写する方法では、字彫りに精確さが欠けます。書丹が「碑中の碑」なのは、転写ではなく直接書いた文字を彫るからです。

萩寺で有名な仏日山吉祥林東光院(ぶつにちさんきっしょうりんとうこういん)には、鈴木翠軒(すいけん)による書丹碑があります。いまだ採拓許可が得られない、私の憧れの碑です。

書家と優れた匠である石工と石碑の保存管理者の努力、墨や紙といった古来からの道具、そして拓本家の技がマッチングしたときに、拓本は本当に世に残る作品となるのです。

石に彫った文字を紙に写す

碑とは、つまり歴代の石刻。篆書(てんしょ)や隷書(れいしょ)や楷書といった荘重で端正な書体が多く用いられてきました。一方、書法を伝えるために名筆を木や石に刻したものは帖(じょう)と呼ばれ、行書や草書が多くなっています。

中国の文字は、骨や石に刻まれるところから始まり、紙の発明によって、柔らかい筆で表現される多様な書体を生み出してきました。

拓本は、紙に書くべき文字を石に刻み、再び紙に写すという深遠な作業なのです。

(取材:2012年4月14日)