機関誌『水の文化』79号

【災害対応】

日本の災害対応をどう変えるべきか?

──平時のつながりが非常時に生きる

2011年(平成23)の東日本大震災、2016年(平成28)の熊本地震、2018年(平成30)の北海道胆振(いぶり)東部地震に続き、2024年(令和6)元日に能登半島地震が発生しました。ここでも浮き彫りになったのは、日本の災害対応の脆弱さです。救助にあたる人びとのがんばりや善意だけに頼っている現状には限界があると指摘する大阪公立大学大学院 文学研究科准教授の菅野 拓さんに、今後の災害対応に必要なことをお聞きしました。

令和元年東日本台風(台風第19号)でボランティアへ作業内容を説明する民間支援団体のスタッフ

提供:長野県災害時支援ネットワーク

-

-

インタビュー

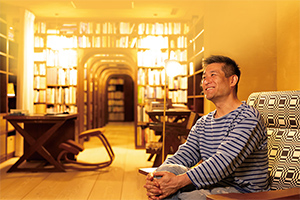

大阪公立大学大学院 文学研究科 准教授

菅野 拓(すがの たく)さん -

1982年生まれ。専門は人文地理学、サードセクター論、防災・復興政策。社会問題など「やっかいな問題」の解決をテーマに研究実践。石川県「令和6年能登半島地震復旧・復興アドバイザリーボード」委員を務める。著書に『災害対応ガバナンス―被災者支援の混乱を止める』『つながりが生み出すイノベーション―サードセクターと創発する地域』がある。

部門やセクターを超えた「調整と協働」

各地で大規模な災害が起こるたび、私はアドバイザー的な立場で自治体の災害対策本部に入り、ともに災害対応を行なってきました。群を抜いて見事だったのは、2019年(令和元)の台風19号における長野県の災害対策本部の動きです。災害対応では部門やセクターを超えた「調整と協働」こそ行政の果たすべき役割。そのことが貫徹されていた先進事例でした。

SNSを通じた救助対応。ボランティア、NPO法人、自衛隊などさまざまなアクターが協働した災害廃棄物処理プロジェクト。現行制度の問題と被災者のニーズを明確に把握したうえで立案された県独自の被災者支援施策。これらが実現できたのは、平時から準備していたためにほかなりません。

多くの部局が参加するチーム制を敷いた長野県の災害対策本部には同じフロアにNPOの席もあります。これが端的に示すように、調整を行なう相手は県の各部局や国のみならず、ボランティアの調整者やNPO、NGOなど有力な民間支援団体です。それを可能としたのは、災害対策本部会議のメンバーと民間支援団体がともに平時から訓練し、顔の見える関係を築いてきたからです。危機管理部の職員が平時から官民の垣根を超えた協働を続けていたからこそ、非常時にも信頼に足る正しい情報を元に災害の全体像を的確につかみ、混乱に陥らず余力を生み出せました(図1)。その余力があったので「調整と協働」による適切な災害対策ができたのです。

「ある地域でたまにしか起こらない」ゆえの混乱

しかし、多くの自治体では災害へのこうした適切な対応ができていません。被災者支援の混乱はいつもの光景で、「避難所で雑魚寝」の状況は変わらないですし、罹災証明の認定業務に時間がかかり、被災者の生活再建も遅れがちです。

なぜ、この国では災害対応が改善されないのでしょうか。災害は「ある地域でたまにしか起こらない」ものです。平時に適応した組織体制をとっている地方自治体は、その延長線上にあるインフラ修復や消防などハード面の対応は得意です。しかし、食品・生活用品や住居、福祉サービスの提供など、そもそも企業やNPO、社会福祉法人などが得意とする分野(図2)まで、有事の対応では素人に近いうえ、被災者でもある自治体職員が単独で担っています。これでは被災者支援が混乱するのも当然です。

この構造には根深い背景があり、終戦直後の1947年(昭和22)、GHQの下で社会保障の一端として制定された災害救助法まで遡ります。災害救助は国が財政上の責任を負い、民間に頼らず自治体が中心になって執行するという役割分担が設定されました。その後、災害に関する法律がいくつか成立しましたが、さまざまなNPOや株式会社などとも連携して実施する平時の社会保障と異なり、基本的にはこの分担が続いています(図3)。しかも、災害対策関連の法体系、特に被災者支援にかかわる制度は複雑で多岐にわたるため(図4)、それらを正確に読み解いて適切な処理を行なうには高い経験値が必要ですが、定期的に異動を繰り返す今の行政組織では災害対応のプロが育ちにくいのです。

その道のプロが担える災害対応への転換を

被災者支援を適正化するには、企業やNPOといった政府・行政以外の担い手が、財政面でも体制面でも公的な根拠を有し、自律的に災害対応に参画できるようにするべきです。被災自治体の職員の業務をできるだけ減らし、その道のプロである民間に担ってもらう。つまり〈餅は餅屋〉の発想による災害対応のマルチセクター化です。

例えば避難所はNPOやボランティア、被災経験のある他の自治体の応援職員を中心に運営すれば改善できる可能性が高い(今も「応急対策職員派遣制度」はあるが司令塔は被災自治体職員)。ベッドのあるテントを設営し、仮設食堂やキッチンカーで避難者にプロのシェフがつくった料理を提供する──これはイタリアで実現しており、日本でできないわけはありません。罹災証明書の交付に必要な建物の損害査定調査も、保険会社と協働すれば速やかに進むはずです(図5)。

今年(2025年)、災害対策基本法などの一部改正が決まり「被災者援護協力団体登録制度」の創設が進んでいます。災害支援に実績のある民間団体を国が登録し自治体に紹介するしくみで、実現すれば避難所の運営や食料・生活用品の供給、ボランティアの受け入れなど多様な支援活動を民間が担えます。マルチセクター化の第一歩といえるでしょう。

介護保険法や生活困窮者自立支援法といった平時の制度を災害時にも使えるようにしておく必要もあります。社会保障の制度体系のなかに被災者支援を位置づけ、社会福祉法人のような地域福祉の担い手が、生活再建の困難な被災困窮者を支援するのです。プラグインハイブリッド車を災害時に電源として利用するような、平時に使っているものを非常時にも活用できるようにデザインしておくことを「フェーズフリー」といいますが、社会保障もフェーズフリー化が求められます。

つまり、平時の脆弱性に対応する人・チーム・組織が、災害時の脆弱性にも対応するのです。先の2法や障害者総合支援法、児童福祉法などに基づく支援機関が災害時に被災者支援を行なうことを各法に規定し、平時のトレーニングや、地域を超えた応援スタッフの派遣のしくみを整える必要があります。

東日本大震災以降は、被災者個別の事情に寄り添って支援計画を策定する「災害ケースマネジメント」や、高齢者や障害者のための避難支援計画をまとめた「個別避難計画」に代表されるように、平時の社会保障のなかに被災者支援を位置づける取り組みが行なわれるようになりました。こうした動きのさらなる加速が望まれます。

水インフラの復旧は持続可能な「分散型」で

以上のように、被災者支援の混乱を正すには「災害対応のマルチセクター化」と「社会保障のフェーズフリー化」が必須です。

では、ハード面に目を向けると、災害時のインフラ復旧のあり方はどうでしょうか。これも問題を抱えていると言わざるを得ません。

大規模災害時のインフラ復旧は、1959年(昭和34)の伊勢湾台風を契機に施行された災害対策基本法と激甚災害法を根拠にしています。大規模災害のインフラ復旧では国庫補助率が大きく、自治体の負担が少ないのはよいのですが、問題はどの被災地でも「高度経済成長型」で復旧してしまうことです。先の法律が成立した時代と異なりいまや人口減少の局面を迎えています。東日本大震災では被災自治体の多くが人口流出しているにもかかわらず、インフラの大半が元通りに復旧されました。

その象徴が「水インフラ」です。上下水道を原型復旧させれば、莫大な維持管理コストがその後の世代にのしかかります。人口減少が進む自治体では、平時でも上下水道の維持管理が課題です。人口減少の加速は確実なのに、災害時に原型復旧してしまえば水道料金が値上がりして住民の負担が重くなります。場合によっては自治体の一般会計から補填しなければならず、財政を圧迫してしまう。そうなることは明らかなのに原型復旧せざるを得ないのは、そうしないと国庫補助が出ない制度体系になっているからです。これを根本的に見直す必要があります。

水インフラの場合、人口が3割減なら3割の上下水道は復旧しなくてよい、といった単純な話ではありません。ある地点から先の地域は上下水道管を復旧しない代わりに、上水道ならば「簡易水道(給水人口101人以上5000人以下)」や「飲料水供給施設(同50人以上100人以下)」に切り替える、下水道ならば合併浄化槽にするという選択肢もあり得るわけです。しかし、そうした判断を下すと国庫補助が出ません。

能登半島地震では「高度経済成長型」のインフラ復旧を見直し、簡易水道や飲料水供給施設、さらに水源から各戸への給水・配水を集落が独自に管理する「集落水道」、そして合併浄化槽への補助が模索されています。石川県珠洲市では2025年度(令和7)から、住宅や集落ごとに循環機器で生活用水を再生利用する「小規模分散型水循環システム」の地域展開の実証実験が予定されています。

このような小規模分散型のインフラ復旧にすれば、人口減少が進む地域でも過剰投資を避けられます。言い換えれば、災害を奇貨として持続可能なインフラにシフトできるわけです。こうした復旧のあり方こそ「高度経済成長型」の代替案にほかなりません。

いざとなっても「ふだん」が強い

災害に対する特別の備えは最低限必要です。しかし、いざとなったら、ふだんしていることしかできません。これは社会でも個人でも同じです。ふだんの行動にどう組み合わせていくか、と考える。それがフェーズフリーの発想です。

水や食品を少し多めに買い置きし、消費期限の古いものから使い、使った分を買い足すことで常に一定の分量を備蓄しておく「ローリングストック」はまさにその発想。とてもうまい方法です。

防災用にヘルメットを備えている人は多いでしょう。しかし、ふだん使ったことがなければ慌てている災害時にはうまく被れなかったりします。それより、例えば自転車のヘルメットをふだん使っているなら、災害時にもその方が役に立つかもしれません。

日常のなかに無理なく災害対応を組み込んだり、ふだん使っているものをそのまま災害時にも活用したりする。社会であれ個人であれ、それがもっとも賢明な備えだと思います。

(2025年5月8日取材)