機関誌『水の文化』11号

現代の入浴スタイルは、いつから始まったのだろう風呂はハレ空間だった

-

-

京都府立大学人間環境学部教授

大場 修 (おおば おさむ)さん -

1955年生まれ。京都府立大学生活科学部住居学科卒業。九州芸術工科大学大学院芸術工学科修了。日本建築史専攻。 主な著書に 『風呂のはなし』、『阪神・淡路大震災と歴史的建造物』(共著)、『洛北探訪』(共著)他。

風呂の歴史

ーーまず、風呂の歴史について、大きな流れを教えていただけますか。

日本は高温多湿で汗をかくし、風呂に対するニーズは古来からありました。自然が豊か、水も豊富という条件も揃ってはいますが、だからといって昔から日常的にたくさんのお湯を使って風呂に入れたわけではありません。

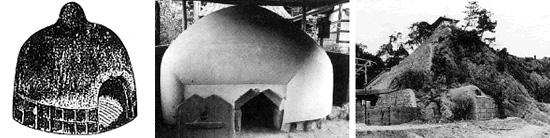

少量の水で効果的に風呂に入ろうと思えば、やはり蒸し風呂になります。風呂の原型は、日本の場合はやはり蒸し風呂です。蒸し風呂のさらに原始的な形は何かというと、柳田国男は『風呂の起源』と題する小論の中で、「風呂」は、もとは「ムロ(室)」だと言っています。例えば、洞窟の中のように非常に閉鎖的な所で火を焚いた、石風呂のようなものがルーツとして想定されると言うわけです。つまり、もともとは自然の一部を利用して、蒸し風呂で汗を落としていくのが風呂の原型であると。

日本の場合は、温泉に浸かるということもあります。温泉の歴史は奈良時代にまで遡り、有馬温泉とか道後温泉とかは歴史も古く、そこにみなが湯治に行く。しかし、この「温泉」と「蒸し風呂」はなかなか交わらずに江戸時代まで独自に発展します。そして、やっと近代・明治時代になり、銭湯の中で「改良風呂」というものが登場します。この改良風呂では、温泉的な入り方を導入しました。そこで初めて温泉の文化と蒸し風呂の文化が一体となっていくと言ってよいと思います。湯と風呂の関係を見ても、言葉として「風呂」は残りますが、近代には湯浴みの形になっていきます。

一方、潔斎沐浴というか、身を浄める行為があります。天皇は毎朝湯浴みをされますが、これは蒸し風呂に入るのではなく、湯をとって浴びるわけです。身を浄めるための沐浴と、より広くは蒸し風呂で汗を流し垢を落とすことが同時に並行し、近代に一つの形になる。そして、現在のわれわれの入浴のスタイルがあり、銭湯はそのまま続いているし、家庭風呂はより発達した形で残っている。風呂の変遷は、ごく大きな見取り図として、このような流れになると思います。

130年前までは、蒸し風呂が普通

鎌倉時代には「湯銭」という言葉もありますから、公衆の浴場のようなものがあったことはわかりますね。「八瀬の釜風呂」は伝説的には古く、672年の壬申の乱の時に大海人皇子が傷を癒したという故事があるほどですが、蒸し風呂が実際に、どこまで時代を遡ることができるのかは定かではありません。

蒸し風呂は生木を燃やし、蒸散作用で薬用効果のようなものを期待しています。例えば、愛媛県今治の桜井の石風呂では、海草を敷いて焚かれます。実際の効果の程はよくわかりませんけれど。一定の薬用効果を念頭に置いた、つまり、温泉と同じ様な入り方をしているわけです。ですから、2〜3週間、近傍に泊まり込んで1日に何回も入ります。八瀬の釜風呂もそうですし、瀬戸内一帯にある石風呂、岩風呂もそうですね。

釜風呂、石風呂は、瀬戸内・四国・九州と西日本にかなり広域に広がっていますね。時代も下り江戸時代1715年に、洛中洛外の風呂屋・湯屋の数が調べられている文書があり、湯屋、風呂、塩風呂、釜風呂と分類されています。釜風呂は八瀬の釜風呂。塩風呂は八瀬の釜風呂を模したものです。塩をまいて、海水と同じ効果を期待しようというものです。どうも姿形も同じようなものらしい。風呂は蒸し風呂のことで、湯屋は真ん中に浴槽があり、そこに入ったかどうかはわかりませんが、そこから取り湯をしてかけるという形のものです。このように、いろいろなタイプの風呂が市中に多数あり、それが使い分けされていたということです。

ーー蒸気浴が湯浴みになっていくのは、いつ頃からでしょうか。

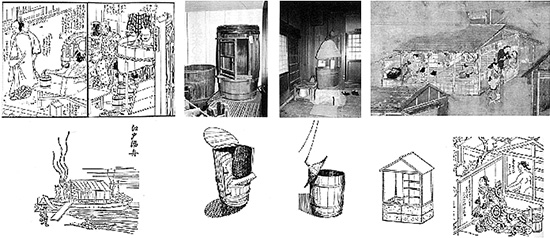

銭湯の歴史は入浴史の大きな流れになりますが、銭湯も古くは蒸し風呂です。しかし、大勢の人を入れなければならない。そこで、湯船に深さ1尺ほどのお湯を入れ、周囲を閉鎖的に取り囲む。下はお湯に浸かっているが上半身は蒸し風呂状態という、両方の良さをうまくミックスしたものにします。これが、江戸の銭湯で柘榴(ざくろ)風呂と呼ばれるものに応用されます。その深さがだんだんと深くなって現代に至るわけですが、その基本形は蒸し風呂ですよ。

戸棚風呂というものもあり、戸棚のような空間に入り、蓋をしめて蒸気浴をします。ただ、戸棚風呂のように入り口が引き違いでは戸を開けた時に蒸気が逃げてしまうので、多人数の入浴には適しません。そこで、「柘榴口」と呼ぶ入り口を低い所に置き、浴室の蒸気を逃がさないようにした。それが柘榴風呂です。ですから、湯浴みは、やはり近代になってからと考えても、間違いではないでしょうね。

施浴の習慣

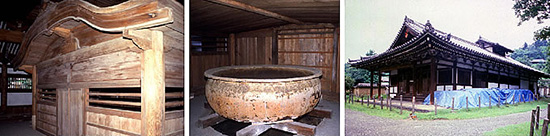

鎌倉時代、平重衡によって焼き討ちされた東大寺の復興のために、重源(ちょうげん)上人が大活躍します。現在の南大門などは、この時に建てられたものですが、重源上人は入浴キャンペーンを行った人物として、日本の入浴史に特筆すべき人物です。中心となったのは、山口県の周防。ここの東大寺の荘園から用材を確保するために、重源が自ら現地に行って職人を集め、木を切り出させ、その職人のための保養として風呂をふるまったといいます。やはり蒸し風呂です。

東大寺には施浴を行うための大湯屋が残っています。これは蒸し風呂ではありません。今ある建物はもう少し新しいものですが、中の大きな湯釜は重源上人が119 7年に造ったというオリジナルのものです。大変古い釜です。施浴を描いた絵がありますが、釜があって湯を焚いている。鉄釜があって、その周りでみんなが身体を洗い、実際に入っている。こういう姿もあることはあるわけですが、数としては多くはありません。こんなにお湯を使えませんから。

施浴は、功徳を積むという意味で僧の修行という宗教行為の一環です。近世になると、寺で風呂に入れさせることが活発だったようですね。それほど、入浴の機会が少なかったということだったと思います。

京都の妙心寺では明智風呂といって、明智光秀が死んだ命日に、それを弔うということで風呂をふるまう行事が残っています。こういう施浴の習慣は、各お寺でいろいろな縁日に因んで行われています。

いろいろな風呂

個人の家の中に風呂を造るときのスタイルにもいろいろあって、蒸し風呂的なものもあれば、据え風呂的なものもある。

据え風呂というのは、据え置いた浴槽に実際にお湯を溜めて、ドボンと入るもの。木桶型の風呂です。鉄砲風呂とかへそ風呂とか、いろいろな言い方をします。据え風呂は誰が考えたかわかりませんが、かついで持っていくことが可能です。いわば移動式銭湯というようなものです。例えば、町の辻に臨時に据え風呂を置いて、そこで金を取って入らせる。そういうのを辻風呂と言います。これを船に乗せると、船風呂。このように据え風呂は大活躍しました。

これと対比されるのが五右衛門風呂で、関西に多いスタイルです。漆喰で周囲を固めるので、保温性は良いのですが、作りつけになります。

近代になると、先ほど申し上げたように、改良風呂が出てきます。改良風呂というのは、今の銭湯と同じで、浴槽を床に沈めて首まで浸かれるようにした。それまでは、柘榴風呂ですから、蒸し風呂の蒸気を外に逃がさないように、閉鎖的に造らなくてはならない必要から、中は真っ暗です。不衛生だし、風紀的にも問題があって、明治中頃には廃止されました。しかし、地方では相当後まで残ります。明治40年ころまでは残っていたようですね。とにかく不衛生ということで、取り締まりの対象となりました。

農村部では、基本的には蒸し風呂のスタイルです。たとえば、小さなカプセルの桶のようなものに入り、汗を流し垢を取る。「むぎぶろ」とか、佐渡では「おろけ」などと言います。垢は底に貯まり、これを肥料として使う。ですから、逆にお湯もなかなか取り替えなかったでしょうね。農業生産の一貫として位置づけられているわけですから。

ただ、こういうことはあまり一般的ではなく、やはり行水程度ですね。丸竹を畳一畳程度並べた「すのこ」があり、そこで、井戸から汲んできた水をかける。それが庶民の風呂です。

風呂はハレの場

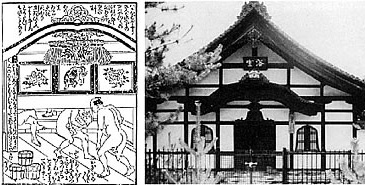

庶民にとっては、あらたまって風呂に入るというのはハレ向けの行為ですので、ハレ向けの空間でありたいという欲求があります。ですから、銭湯の玄関には唐破風(からはふ)がつきました。

こういう様式は庶民の家にはありません。奢侈禁止の時代ですから、御法度の対象です。こういう分不相応のものは造ってはいけないのです。銭湯の玄関には、貴族層の建築のスタイルである書院造りの玄関のモチーフが使われました。銭湯には、こういったスタイルがいち早く取り込まれたのです。このような今の銭湯と同じイメージになったのは、明治の終わり〜大正・昭和になってからで、それまでは、町屋同然の建物でした。ただ、柘榴風呂の場合においても、柘榴口の入り口のみを、華やかな唐破風にして、下にいろいろな絵を描くような例はありました。他に装飾はないが、柘榴口にのみ一点集中して装飾をする。非常に晴れがましく飾り立てる。ですから、風呂に入るというのは、ハレに対する精神性があり、それが入り口に現れているわけです。そして、これがやがて、銭湯の外観へと発展していきました。

明治以降には洋風の銭湯も出てきて、これは全国的な傾向です。思いっきり飛び抜けて洋風の形、例えば、ローマ風呂的な発想で、ロマネスク的なモチーフで銭湯が造られました。やはり、晴れがましい行為が風呂の建築の発想の原点なのでしょうね。

その後、高度成長期を経て、銭湯が一時すたれて、現在はスーパー銭湯のようなものがもてはやされています。オーソドックスな銭湯は少なくなってきていますが、やはり、非日常的な空間を求めてきているという意味では、風呂の持っている本来の精神性は、今も形を変えて続いているのではないでしょうか。

ただ、江戸の銭湯を考えるとき、「晴れがましさ」と「不衛生さ」が、なぜ同居していたのかという疑問は確かに残ります。日本人は清潔好きで、町にゴミ一つ落ちていないと、江戸に来た外人が驚いていますね。そういう清潔感覚と、銭湯の持っている実質的な不衛生というのは、確かに私はそぐわない感じはしますね。

ハレを表わす建築様式

ーー海外の公衆浴場も、やはりハレの意味合いが強かったのですか。

古代ローマのカラカラ浴場などは、そうでしょうね。また、以前トルコに行って屈強な男3人程に垢をこすってもらいましたが、ここもまさにそうですね。空間全体がスチームサウナのような所で寝そべって入ります。日本の銭湯は、貴族や武家の格式を表現するための書院造りなのに、トルコの公衆浴場の外観は、宗教建築です。イスラムのモスクのようでした。

ーーハレの意味合いが、トルコの場合は、宗教建築となって現れているわけですね。

そういうことです。日本の書院造りというのは、貴族層、武家層の住宅です。支配される側の住宅は、それとは区別して民家と呼びますでしょう。

民家、例えば、京都の町屋は千年以上の歴史があって、最初から町屋です。京の町屋的なものは近世に全国の城下町に広がっていく。とにかく、民家は武家の住宅とはまったく違うのです。農家は竪穴住居から出てきたものです。寺社や神社もまた違う。用途と誰が住むかによって、日本の木造建築というのはいくつもの系譜があって、それらがほとんど交わることなく、推移してきました。

それが近世になって、庶民住宅が書院造りの系譜を座敷の中に取り込んでいきます。座敷をハレ化していくときに、書院造りを導入するわけです。それが都市の施設の場合は、銭湯に書院風のものを取り込んでいく。ハレ向けの所に、よりハイスタイルの書院造りを入れていったのです。

でも、すべての民族でこの方式が用いられたかというと、違う。例えば、韓国や中国に目を向けてみましょう。中国の漢民族の住まいは四合院(しごういん)の形式で、漢民族の農家も都市の住宅もこの形です。いわゆる紫禁城も、基本的には四合院形式です。規模が大きくても、この四合院をつないでいくわけです。つまり、庶民の住宅も貴族層の住宅も、形式は基本的に同じなのです。ヨーロッパを見ても、そのような例は多いですね。

ところが、日本は、社会の上層と下層の建築様式が違い、なおかつ相互に交流がないまま時を経る。ですから、ハレ向けに、自分たちのくらしの世界とは違うものを作るときに、上層から取ってくるということが起こる。一方、四合院の場合はただ装飾をにぎやかにし、規模を大きくするだけで、住宅の形式としては同じなわけです。

同じ日本人でありながら、異なった様式で、かたやごく一部の支配者層の住宅が寝殿造りから書院造りと変遷するわけですが、その他の九割以上の人間は竪穴の住宅様式を延々と持ち続ける。今でも郊外に行くと、いわゆる田舎普請の農家がたくさんありますが、これはまさに民家の系譜の延長線上にある形です。そして、座敷まわりだけが書院造りとなっている。

このように、階層毎の建築様式が相互に交わらないで歴史を辿るということは、世界的にもあまり例がないと思います。ほったて柱から、礎石建てへと、住宅建築が堅牢になっていく流れもありますが、これも江戸時代の中頃以降の話です。少なくとも室町時代までは確実にそうで、近世前期までは竪穴住居とそれほど変わらない。ですから、庶民の住宅の歴史はそれ以前には遡ることはできません。近世になって、急激に建築的に整っていくのが庶民の住宅です。非常に短い時期に、現在重要文化財で残っているような巨大な農家ができたため、民家には地域性があり、地域毎の個性があります。しかし、書院造りは個性がない。どこに造っても型が決まっていますから。規模の違いだけがあり、間取りも決まっていて、その形式性が重要なのですから、地域差は少ない。農家も次第に書院造りを取り込んでいきますが、その座敷は東北の農家も九州の農家も、どこへ行っても同じですよ。

中国の四合院でハレの様式を持ち込もうとすると、階層の上下があるわけではないので、規模を拡大していきます。2段にも3段にも四合院を連結させ、装飾も手が混んでいく。

日本の場合、確かに、庶民には身分不相応のもの、床の間、書院造りは建ててはいけない、という法度がありました。また梁の長さで建物の規模を規制していました。三間梁と言いまして、梁は3間を超えてはいけないということを江戸時代初頭から徹底させるわけですね。規模とインテリアを規制していったのです。しかし法的な規制はなかったそれ以前でも、書院造りが行われなかったということは、庶民層が書院造りを建てるほどの財力を持っていなかったと見るのが正しいでしょう。

ですから、日本の住宅がブレークスルー、一気に底上げされるのは近世前半ですね。庄屋層が規模の大きな住居を造り、特に関西は本百姓が力を持っていましたので、全体が底上げされて、あまり貧相な住宅はなくなります。東北の場合は、その格差がかなりあり、それが近代まで続きます。

そして、近代といっても明治は江戸の延長ですから。明治末期〜大正にかけて、次の発展期に入るわけです。

銭湯が広がる江戸時代前半、そして、日本全国に改良風呂が行き渡るのが明治の終わり頃ですから、その意味では、住宅の発展と風呂、公衆浴場の革新は軌を一にしているかもしれません。

一般論では語れぬ風呂事情

一般に、江戸には銭湯が多いと言われます。内風呂が経済的ではなく、防火の点でも危ないということで、銭湯がたくさん作られたということは、間違いではないとは思います。ただ、地方都市を調べていくと、必ずしも銭湯ばかりに解決を求めるとは言えない例が見られます。

滋賀県の長浜に幕末の史料があり、52町の内、44町分の一軒一軒の間取りがその資料に描かれています。それを全部つないで地図を作りますと、銭湯が見あたらない。幕末の長浜には銭湯があまりなかったと考えられます。「近世は銭湯の時代だ」と言っていたわけですが、事実としてはそうとは言いきれない地域があった。これをどう理解したらいいのか。

長浜に限らず、琵琶湖の周辺というのは、意外と水事情が悪い。井戸を掘っても良質な水が出てこない。このため、上水道が江戸時代の早い時期から発達します。かなり深い共同井戸、70〜80メートルもあるようなものを掘って水を汲み上げ、各家々に給水していました。竹の管を道の下に通して会所で枝分けする。台所の脇には、そこから流れてきて溜まった水を貯える水桶がありました。そして、この1つの井戸から水を利用している家のグループを「井戸組」というのですが、「町組」という既存の自治組織とは違う、もう一つのコミュニティ組織があり、今も現役で生きているわけです。要するに、水事情が悪い、だからこそ共同で井戸を掘って水を確保する、という仕組みが近世の早い時期にできたために、内風呂が普及したとも考えられます。内風呂を中心とした入浴習慣が長浜にはあったということです。内風呂の普及率が高い町もあり、近世は必ずしも銭湯文化だけではないのだなとは思いましたね。

水事情が悪い所ほど、水が出にくいので深く掘ります。結果、たくさんの家に分配することになります。逆に水事情の良い所は、浅い井戸から少数の家に分配する。長浜の中心部は水事情が悪いので、まるでアメーバのように井戸組が広がっています。水は生活の基本で、井戸組がそこを押さえているわけですから、コミュニティの単位としては実態として強かったと思います。水帳があり、1戸あたりの負担金は決まっていました。水事情が悪いからこそ、井戸を掘って上水を整備し、その結果として内風呂が発達する。

でも、江戸も神田上水、玉川上水とかなり上水道は整備されています。ただ、人口密集地としての都市部だったので防火のため等もあり、内風呂が流行らなかったのでしょうね。

水の条件が同じでも、そこから生じる「内風呂か銭湯か」という文化的な現象は異なるわけです。水が充分でない所は銭湯が多いという一般論は、必ずしも正解ではないのかも知れません。

風呂の現代化

住宅の一設備、水周り設備としてできるだけ一箇所に固めて、コンパクトに家の中に配置しようというのが、現在の風呂設置の考え方です。これは、時代的には大正以降の話です。明治時代の住宅改善のターゲットは水周りで、特にトイレと風呂は不衛生ということで改良の目標になっています。

基本的には、不衛生だから母屋から離すということをします。それを廊下でつなぐ場合もありますが、屋外にポツンとある場合もある。農家などはそうですね。おそらく、風呂の住宅設備としての位置づけが非常に希薄だったのでしょう。風呂というものが、もともと住宅の一設備というよりは、まとまった建物、施設であって自己完結していた。それがなかなか住宅の中に入ってこなかったという歴史があって、大正時代まできたと考えることができるでしょう。おそらく、明治の人々は母屋と風呂を別立てで考えていくほうが、むしろ自然だったと思います。座敷の脇に風呂を作るといっても、それは、座敷の中に組み入れるということではなくて、座敷に隣接して作るという感覚です。

住宅設備となるのは大正からですが、基本的には五右衛門風呂が住宅の中に入ってくることになります。五右衛門風呂は保温性に優れているし、防火の面でも良い。どこに行っても古い家の内風呂は五右衛門風呂ですね。この普及は大正から昭和にかけての住宅改善の一環でしょう。洗い場という空間が用意されるのも、この頃になってからです。

現在のわれわれがイメージする家庭風呂は、この時期に用意されたと考えてもよいでしょうね。

温泉の共有と囲い込み

今、温泉ブームですね。ちょうど、私の研究室では各地の温泉をいろいろ調べているのですが、これもなかなか面白い。温泉というのは外湯です。外湯を核に温泉町が発達します。外湯の姿、形などは銭湯と基本的に一緒です。江戸時代の外湯は掘ったて小屋のようなもので、湯治場だから姿形はどうでもいい。それが明治になって御殿化していきます。銭湯の発展とまったく一緒の流れです。今調査している兵庫県の城之崎温泉なども、まさに良い例です。書院造りへの憧れが、明治になって自分たちのものとして表現されるようになっていく。そして湯治としての温泉だけではなく、レジャーとしての温泉が登場して、鉄道省などがキャンペーンをはり、各地の温泉をPRするようになります。

城之崎温泉や群馬県の草津温泉などは、外湯が現在でもそのままの形で残っています。温泉の株をみんなで持っており、その人々が自前で温泉を運営している。旅館は自前で温泉を持たないで、基本的には外湯に行ってもらう。

ところが、静岡県伊豆の修善寺温泉では外湯は絶滅しているわけです。今また、新しく復活していますが、基本的に旅館が内風呂を抱えてしまい、入浴客を外に出さない。こういう対称的な温泉町のありようが存在します。

外湯を軸にした町というのは、旅館はみな平等なわけです。そんなに、規模の大小はない。城之崎の家並みというのは、京都の町屋が並んでいるように間口が3間〜5間のものが並んでいる。ところが、修善寺は全然違う。非常に大きな温泉旅館が林立している。屋敷を構えて、建物をいくつも造っている。外湯が、旅館の中の内風呂として建物を構えている。旅館の中が一つの温泉町になっているわけです。そうすると、大きな所はどんどん大きくなっていきますし、小さな所は廃れていく。寡占状態です。こういう温泉町には、激しい温泉旅館の淘汰の歴史があります。内風呂を構えて大規模化する温泉町と、外湯を核にしてみんなが同じように並ぶ温泉町の二つに分かれるわけです。

別府も今調査していますが、あそこは竹瓦とか、いくつかの温泉町が合わさり別府という町を造っている。竹瓦温泉はシンボリックな書院造りの建物を造って、朝5時頃からせっせとみんな入浴する。1つの巨大な外湯を中心にした町ではあります。とはいえ、昨今は、内風呂にお湯を引くようになっていますので、旅館がどんどん肥大化しています。

ーー温泉の権利は基本的に入会権ですね。それを囲い込んでいく所と、共同で発展する所があるわけですか。

そうですね。箱根などは、囲い込み型でしょう。今、こうしていくつかの温泉地を調べ、類型化できればと考えています。外湯は銭湯のようなものです。もちろん、外湯が最初からない温泉場もあると思います。湯治場で温泉を持っていた宿がそのまま旅館化していく、群馬県の四万温泉のようなケースですね。外湯のありようが町の構成を変えていくわけです。

また、この違いは、温泉場での過ごし方を質的に違ったものにします。修善寺などの場合は、大きな旅館の中がパブリックな温泉町として機能して、旅館内ですべてが完結してしまう。どっちが良いは一概には言えないでしょうけれど、たいへん現代的な温泉のありようとは思います。