機関誌『水の文化』16号

菓子における伝統と革新 守るべきはもてなしの心

-

-

虎屋17代当主代表取締役社長

黒川 光博 (くろかわ みつひろ)さん

虎屋にとってのもてなし

当社は創業480年となる和菓子店です。室町時代に京で商いを始め、明治維新のときに東京に移ってきました。当時の店主、12代光正は、明治天皇のお供をして未知の土地東京へ向かうのか、それとも京都に残るのか、大変難しい決断をしたわけですが、明治維新時の東京遷都に対する、御所御用の菓子司としての決意の表れが、東京進出につながりました。

喫茶が公家や武家だけでなく、商家の富裕階層にもたしなみとして浸透した江戸時代には、茶のもてなしに不可欠の要素として、大きく発展しています。虎屋は「和菓子と茶」という、日本の食とかたらいに欠かせない様式とともに歩んできたといってよいでしょう。虎屋にとっての「もてなしの心」は、江戸時代の昔から変わっていないと思います。和菓子そのものは、小さいものです。しかし、その中には実にいろいろな物語が織り込まれています。そこからもてなしや交流が芽生える点は、いつの時代でも変わりません。

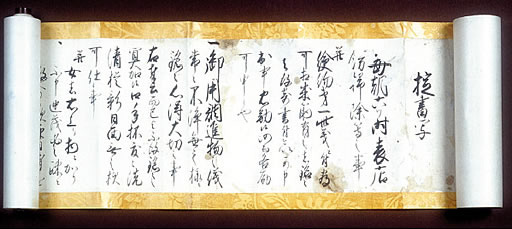

ちなみに、今お出ししている「寒紅梅(かんこうばい)」というお菓子は、1770年に御好(おこのみ)寒紅梅として記録が残っています。当社には、菓子の絵、材料を記した古い絵図帳が残っており、そこからの菓子もお客様にお出ししています。名前は当時と一緒ですし、製法もほとんど変わりません。ただし、当時は砂糖が貴重品であり、薬と捉えられていたくらいの時代ですので、現在ほど甘くはなかったはずです。また、当店には「掟書(おきてがき)」という古い史料が残っています。天正年間(1573〜1592)から伝わる掟書を、9代目・黒川光利が文化2年(1805)に自ら書き改めたもので、15ヵ条からなっています。

「町で会ったお客様にも丁寧にご挨拶せよ」とか、「女性や子どもさんがお使いに見えるだろうが、丁寧に応対をせよ」、「お客様から人の噂ばなしなどが出るかもしれないが、我々のほうからそういう話をしてはいけない」「店の仕事は、それぞれ得意とするところを生かして励みなさい」「目下の者へいろいろと教えてやり、目上の者の手落ちに気がついたら遠慮しないで注意しあうこと」など、いわば店員のマナーを記しています。これら「もてなしのための心構え」と同様のことを、何百年も前から行っています。われわれが和菓子に求めてきたことは、今も昔も変わらないのではないかという気がいたします。

守るべき伝統はもてなし

伝統というものは、ただ守っていればよいというものではありません。いつの時代にも、伝統を守るためには、革新が伴わないと廃れてしまいます。

と、言葉では簡単に言えるのですが、では、何が守るべきものなのか。何を革新するのか。いざ実行しようとすると、なかなか難しい。何が伝統を守るための革新であったのかは、結局は、結果論でしかわからないのかもしれません。私が現在「守るべきもの」としてはっきり意識していることは、「お客様に対するおもてなしの心」です。

和菓子を通して、どのようにおもてなしをするか。お客様に対してどれだけ誠意をもった仕事ができるか。この点は変えるべきではないと思っているのです。一方、その結果として味や形など変わっても、いいのではないかと考えています。

「味は変えません」と言えば古い店らしく響きも良いでしょうが、いくら「昔からの味が良い」と言っても、実際に「いま」召し上がる方がおいしいと思っていただかなければ、あまり意味がない。そのような意味で、「味は変わってもいい」と申し上げるわけです。長く商売をしていますから、虎屋の歴史という味の幅はありますが、その中で、時代ごとに異なる「一番の美味しさ」があると思っています。

味が変わるとは?

今から30年ほど前、あるお客様から、「黒砂糖を使う羊羹の味が淡泊になったのではないか」と指摘されたことがあります。もちろん、当社としては覚えがないことでしたので、調べてみたのです。当時、黒砂糖をつくっていた沖縄の職人さんにその話をしましたら、「では、昔ながらの製法でつくってみましょう」と、昔の黒砂糖をつくってくれました。それを用いて羊羹をつくってみたのですが、それは現代の嗜好とまったく合いませんでした。どうも甘さがきついのです。

なぜかというと、今の機械はサトウキビの精製度が高く、アクが除かれています。それで、「あのお客様は味が変わったと思われたのだな」とわかりました。このように、長い時間の中では、技術も生活も変わり、われわれのつくる味も、お客様の味覚もゆっくりと変わると思うのです。昔と比べると生活も洗練され、お客様の嗜好も淡泊になってきています。われわれが時代が求める味を察知することもあれば、黒砂糖の例のように、ゆっくりと変化しているお客様の味覚を後からわかることもあるということです。

パリで菓子が物語る

1980年にパリに店を出しました。将来、和菓子がどうなるのかを考え続けていたころで、一つ海外で自由な発想をしてみようと出店したのです。

サラリーマンと思われる方が帰り際にフランスパンを抱えて店に入り、新聞を見ながらお茶と和菓子を召し上がっている。あるいは、お子さんが、「家族で旅行に出かけるから、今日はたくさんモナカがほしい」と店員と話をしている。このような場面を見ると、やはりうれしくなりますし、感慨深いですね。

パリで売れるのは、やはり生菓子です。例えば、「これは寒紅梅という菓子で、日本には四季があり、寒い冬の中でもうすぐ春が来ることを告げる紅梅を名前にした」などという話を店員がご説明すると、お客様も興味を持ってお聞きになる。小さな和菓子一つ一つにそのような「物語性」があり、その方に対するいろいろなおもてなしの心が詰まっているのです。このことは国が異なっても、十分にお客様に通じていると感じています。

パリ店でも、日本茶を扱っています。現在では、コーヒーよりも、お茶とともにお菓子を召し上がっている方のほうが多いと思います。さらに、お菓子とそれを載せる器との相性を大事にしていることも、外国の方には驚きのようですね。菓子と皿のとりあわせ、そういうものを日本人は大切にし、それがおもてなしの心の表れだという気持ちもわかっていただいているのではないでしょうか。

パリで和菓子が受け入れられたこともあって、和菓子の将来についての展望が確信できました。「和菓子はありのまま、昔ながらであっても、大変に魅力的なものだ。和菓子の魅力に垣根はない」ということです。

菓子に垣根は必要ない

最近、「なぜ和菓子と洋菓子を区別するのか」とときどき考えます。和菓子と呼ばれるようになるのは、明治維新以降で、それ以前は単に「菓子」でした。昔からある菓子と、新しく西洋から入ってきた菓子をはっきり分けるために和菓子、洋菓子と呼ばれるようになったわけで、「区別する必要があるのだろうか」とも思います。

例えば、絵の世界でも、油絵具を使った日本画があります。菓子も同様で、和と洋の垣根など、将来はなくてもよいと思いますね。

和菓子の大きな特徴は植物性素材を使うことで、虎屋では、植物性素材で新製品をつくろうとしています。まあ、そこが難しいところでもあるのですが、では和菓子を虎屋の「守るべき伝統」と考えてよいのかと問われれば、「どうしても守らねばいけないということではない」とも思うのです。もちろん、和菓子という言葉にこだわり、植物性素材の良さは人一倍認めているつもりですから、今後もこだわり続けるつもりです。しかし、「お客様へのおもてなしの心は変えてはいけない」という一条に比べると、多少は変えても良い部分と思います。

さらに、和菓子は五感で楽しむ芸術と呼ばれます。これは大事にしたい点です。おいしいと感じる名前、つまり、耳で聞いて和菓子を喜んでいただくという心は、いつの時代も持ち続けたいと思います。「寒紅梅」など、昔の人はしゃれた名前をつけますね。和菓子、洋菓子の垣根がなくなっても、そのような五感で喜んでいただく心にはこだわっていきたいと思います。

結局、もてなしの気持ちがどのように表れるかが大事なのです。そこを一番崩したくない。和菓子でも、おもてなしの心に通じる部分は残す。それが、伝統を守り、革新も進めるということの意味ではないでしょうか。