機関誌『水の文化』18号

見えない技術で生きるための環境技術倫理 排除することと使いこなすこと

-

-

恵泉女学園大学教授

鬼頭 秀一 (きとう しゅういち)さん -

1951年生まれ。東京大学理学系研究科博士課程単位取得退学。東京農工大学農学部教授などを経て現職。専門は環境倫理学・科学技術社会論。 著書に『自然保護を問いなおす』(筑摩書房、1996)他。

見える、見えない

まず2つの興味深い事例を挙げてみたいと思います。

排水をどう捉えるかで興味深いと思ったのは、静岡県掛川市の排水浄化施設のエピソードです。今までは、どこに立地させようとしてもみんなが嫌がる、いわば嫌われ者の施設でした。そこで、ここの市長は市役所の隣に造りました。浄化施設だけではなく、生物循環パビリオンというものを造り、排水を処理するプロセスや、配管などが全部見えるようにしたのです。微生物処理なども、顕微鏡などで観察できるようになっています。

汚水処理場というと汚い感じがしますが、ここでは近くの主婦や子供たちがやって来て、お昼は弁当を食べている。県の職員である館長さんも、「汚水処理場」というと汚い仕事と思われがちで、訊かれても答えづらかったのが、今は誇りを持てるようになったと言っていました。

排水を隠して見えなくするのではなく、あえて見せることで関心を持ってもらい、そこから新たな関わりが生まれるというのは、技術と人間の関わりを回復する一つの方法でしょうね。

第2の事例は、茨城県霞ヶ浦のアサザです。霞ヶ浦は首都圏の水がめとして利用されており、現在の水位は湖の本来の水位と違っています。本来、アサザの種ができる冬には水位が下がっていて、夏に水位が上がるとアサザは水に浮いて大きくなる。アサザのサイクルと水位はつながっています。

ところが、今は冬も水位が高いためアサザは発芽ができなくなる。湖岸の植生のサイクルと、いま我々が水を使うサイクルが異なっているので、湖岸を再生しようとしてもうまくいかない。それは、霞ヶ浦を水がめとしてとらえて、ただ水が溜まっていればよいと考えているからです。溜めるための水位調整であって、自然と人の利用が切れてしまっているのです。

この2つの事例は、現代の技術と利用の関係を考える上で、非常に象徴的です。

汎用的技術と生活に根ざした技術

私は、技術には2種類あると思っています。

近代的な技術というのは、人間の知から離れた所で組織化され、ある種の体系をつくっていきます。個人的、主観的な知をそぎ落とし、汎用的な知はつくられます。例えば、いま私の話を録音しているテープレコーダーは、どこでも誰でも使えるということで汎用的な技術です。

20世紀初頭のフォードのT型車の大量生産は、汎用技術の象徴です。それ以前には作り手と使い手の関係性があり、特定の人間関係の中にこそ技術がありました。

昔の鍬や刀のようなものは、鍛冶屋が使い手の特性を踏まえて作っていました。使い手との関わりの中で、その利用を考慮して作り上げていく道具でした。利用の仕方が生活の形態に結びつき、生活に合わせた技術がありました。これは生活に根ざした技術であって、誰もがどこでも使えるという汎用的な互換性はありません。

この「汎用性」と「個別生活への応用」を分けて考えなくてはなりません。

さらに一口に技術と言っても、技能と技術は分けて考えるべきです。技能は文字通り、技術を使う能力のことで、人間そのものに付随します。一方、技術は人間から分離しても存在します。

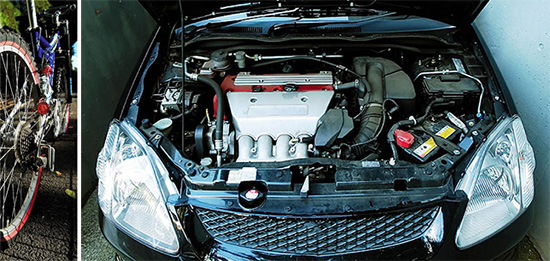

機械との関係を例にとると、機械を身体の延長と捉える部分と、人間から切り離されて自動化されたものがあるわけです。例えば自動車は、運転するという行為によって私の身体の延長ということができます。ところが、身体の一部と思っていた自動車には、分解するとブラックボックスになっているような部分も組み込まれています。自動車の調子が悪くなったら、簡単には治せません。つまり、よくわからないものを何食わぬ顔で使っている技術というもの存在するわけで、技術と人間との関係は非常に複雑なものです。

使いこなす

多様な状況の中で、そのような技術を使いこなすことができるのか。これが今求められていることの一つでしょう。参加ということも、「自分たちの技能で技術を使いこなすために必要な関わり」ということができます。

そこで問題になるのは、使いこせる技術かどうかということです。テレビのように、何か不具合が起きると電子基盤ごと交換するものは、もう生活知を越えています。電子基盤がブラックボックスとなって、自分たちの手に負えないことが行われているわけです。

これは何も技術に限ったことではなく、自然現象でも同様です。自然にしても、すべて生活知でつきあえるわけはなく、災害のように理解を超えた事柄もある。逆に言えば、わからないなりのつき合い方というものもあるのです。

―自転車などは、使いこなせそうな気がするのですが、自動車だとそうもいかない。技術が見えるか見えないかという問題は大きいですね。

技術は見えたほうがいいし、見えることによって私たちに向き合ってくれます。

コンピューターなども、中がブラックボックスです。いったん故障したら普通の人間には治すことができません。ブラックボックスの部分を内包するものは、100%信頼することもできないし、100%使いこなすこともできない。つまり、私たちにとって関わりのある存在として100%対象化する(外化する)ことができない存在なわけです。

原子力発電所も同様にブラックボックスです。スリーマイル島の事故は、緊急炉心冷却装置が働いたのに、それを誤作動だろうと「優秀な」技術者が止めてしまったことで起こりました。

この場合、技術を「使いこなそう」という立場で、それを機械の誤作動と判断した。つまり、普段から機械を100%信用していないことが、「自分の感覚で判断する」という思いを抱かせたのでしょう。

かといって、「自分の感覚で判断してはいけない」という形で機械に向き合えるかといえば、それもできない。機械の誤作動はよく起きることです。それにうまく対応して使いこなすのが優秀な技術者であって、すべてを機械に任せるようでは優秀な技術者とはいえません。大変矛盾しているのですが、ここに現代の技術の悲劇性があります。

―同じ構図は現代の水利施設にも当てはまりますね。

何百年に一度の想定外の災害が起きたら、そもそも、その水利技術は無効になってしまいます。大変な大雨が降ったとき、ダムを放流してよいのかどうかよくわからないなど、設計時には予測不可能なことが現実には起こるわけです。そういうときに、予防原則の考え方というのは非常に重要だと思います。

予防原則とは

世の中には、科学的、数値的な確実性の中で対処しようとすると、問題が拡大することがよくあります。日本の例で言えば、1956年(昭和31)に奇病といわれた水俣病の例などはその典型です。工場が排出する有機水銀に原因があることは、熊本大学の研究班が59年に発表しました。ただ、かなりの科学者が厳密な科学的メカニズムの探求にこだわったために、対処が後手に回ったところがあった。現実に対処するためは、やはり、それではまずいわけです。

科学から不確実性を、完全に排除することはできません。そこで「科学的に明確にわからなくても、前もってそれについて予防的な措置を講じよう」という予防原則の考え方が生まれました。これは1990年代から言われ始め、92年(平成4)の地球サミットでも使われました。

ただ、国によって力点が違っていて、ヨーロッパの場合は環境を取り扱う場合の行動原理として、比較的緩やかに考えようとしています。一方、アメリカでは原理として考えることには抵抗があり、予防的措置に対して厳格です。予防的アプローチと呼んだり、リスクを確率的にきちんと計算して事に当たるべきという考え方が主流です。日本の環境省は、まだ、明確に、予防原則を環境政策の柱に据えることには踏み切っていません。

予防的に行動するためには「あるべき論」が必要

そこで、水について考えてみましょう。

普通、社会的な技術を考えるときには、コントロールしようとするものを調査し、それに応じるシステムを作ります。水について誰がどの程度利用し、今の需要に合うように、どういう上下水道にしたらよいか、というようにです。

これまでは、水が大量に使われていくだろうという予測でシステムを造ってきました。しかし、できあがってみたら使用量はそれほど多くなかったという、予想と実際のギャップが生じています。

ただ「現実の生活でそれほど膨大な水を使う生活をしてもよいのか」という、もっと根元的な「こうあるべきだ」という考え方もあって然るべきです。

この先、私たちがどのような生活をしていくべきかを考え、選ばねばなりませんが、そこには不確実性と多元性があります。従来のように最大予測だけを考慮したシンプル過ぎる造り方は、技術の在り方から「あるべき論」が抜け落ちているから辻褄が合わなくなるのです。

今後は、使用の最大予測を優先するよりも使用を抑制するほうがよい場合も出てくるかもしれない。では、その場合にどのような技術が必要か、といった、いろいろな利用を予防的に想定して技術を捉える考え方もあると思うのです。

予防的に技術を捉えることは、技術が「見える・見えない」ことに大きく依存しています。

蛇口をひねれば上水が出てくるし、水洗トイレを流せば目の前から汚物が見る間に消えて無くなります。どこからやってくるのか、どこに行くのかを知らなくても、整備されたインフラが機能していることで、水は我々にとって見えない存在になりました。見えないことが無関心につながり、「こうあるべきだ」という意識が希薄になっているように思います。

我々がどういう風に水を利用し、排水するかということと、技術がどうあるべきかということをリンクして考え、生活に根ざした技術を生み出さねばならないのでしょうね。

見えない技術を使いこなすには

「見えない技術を見えるようにすること」と、「使いこなし感」は関係があるでしょう。

掛川の例でわかるように、技術が見えていると愛着も生まれ、排水に関して市民の意識も変わる。市役所の隣の場所という見える場所だからこそ、市民も変なことはしないだろうと安心する。

自動車でいえば、使いこなす技術が簡単で信頼できるものであれば、動いて当たり前で意識しない存在になる。逆にあまり故障ばかり起きると、外化された技術を信用できなくなる。使いこなしのバランスが重要です。それと、運転を誤ると自分に危うさが及ぶという意味の、主体的な使いこなし感は別の観点から必要です。

水に関していえば、程の良さを保つために、せめて自分の使っている水がどこから来てどこに排水されているのかぐらいは知っていないといけませんね。

今の私たちは、水道に無関心すぎます。雨水利用など、水利用の多元性は必要になってくるでしょう。その多元性をつくるためには、水を媒介にして、背後にある人間関係を感じ取っていくことが重要です。例えば、ボトルドウォーターも地域振興で作っているなどいろいろ事情があるのだけれど、スーパーの店頭でそれを見ているときには背後に何があるかを知らないわけです。それも一種の関係性の不足です。水の利用を通じて、背後の森が見えたり、その水を作っている人が見えたりと、いろいろな関わりが見えてこないことには、多元的な水利用は難しいです。

さらに、利用を多義的に捉え、それに応じて技術を柔軟に運用することも大事です。水がめとしての利用を想定されている霞ヶ浦の例を出しましたが、実は鹿島工業地帯の工業用水はあまり使われていないなど、余っている所、足りない所がさまざまです。余剰、不足は不確実な用途によっても絶えず変動するわけで、それに合わせて柔軟に水を使い回すことも大事でしょう。そのためには、霞ヶ浦を水がめという単一機能として見ないで、多元的な用途に開かれた湖として捉えないとなりません。

―利用者がどのように水を使いたいのかという情報を出して、合意形成することが必要ですね。

それを突き合わせることで、別の利用が可能になるかもしれません。単一機能の背後に、多様なつながりを発見することにもなります。技術を導入するか廃止するかという二分法ではだめです。議論の場を開き、技術を柔軟に運用することが大事で、多様な用途の均衡点を話し合いで見つけることが、今求められています。

使いこなしは、暮らすための技能

技術を使いこなしたり柔軟に運用するには、技能が必要です。「生活する」ということは、本来は「暮らすための技能を発揮する」ことだったともいえます。

これまで述べた「使いこなす」という言葉は、生業を営むための技能、人と人とがつながる技能、その土地で暮らす技能といった、生活するための個人的レベルの技能を意識して使っています。この言葉を「技術を、社会的な関わりの中で生活に応用する」という意味で使っていきたいと思います。

実は、都市はこうした技能が無くても暮らせるように造られてきました。そのことで暮らす技術が希薄になった弊害が、都市から地方へも波及しています。

水に関していえば、排水がどこへ行くか知ることは、新たな関係性を考える出発点になります。水が循環している、といっても実感しにくいものです。しかし、自分の排出した水がどういう風に自分に戻ってくるのかを知ると、水循環は身近になります。その中で、自分が社会的にどのように位置づけられているかを理解することも、生活を自分で設計する第一歩になります。結局のところ、人と水との多様な関わりを見出していくということが、水を使いこなすことにつながるわけです。