機関誌『水の文化』21号

省エネ温室の経験が造水技術に変化するまで

湿度の高い砂漠大気から 水を絞り出す

-

-

鳥取大学乾燥地研究センター教授・センター長

神近 牧男 (かみちか まきお)さん -

1941年生まれ。九州大学大学院農学研究科修了。宮崎県農業試験場を経て、1973年鳥取大学助教授、1990年より教授。

鳥取砂丘とは

日本の国内にはおよそ24万haの砂地があり、鳥取県内では、東部の鳥取砂丘、中部には北条砂丘、西部に弓ヶ浜砂丘という3か所の大きな砂丘があります。鳥取大学乾燥地研究センターは鳥取砂丘の南西に位置しています。

広さという点では青森、新潟、岩手、石川、茨城、宮崎、鹿児島など、全国には、鳥取砂丘よりも広い砂地がいくつもありますが、起伏が大きいことで鳥取砂丘は他とは少し性質が異なります。海面から砂丘の丘上までの標高差が50mぐらいのところもあり、実際に歩いてみると、起伏の大きさが実感できることでしょう。

鳥取砂丘がなぜこのように起伏に富んだ地形になったかというと、海退期に鳥取湾口付近(現鳥取砂丘のライン)にあった岩場や丘に砂が寄りつき、海進期にさらに新たな砂が被ったため、といわれています。また、砂丘背後に高い丘が迫っているのも一つの理由です。

鳥取砂丘の形成は、市内を流れる千代(せんだい)川によって運ばれた、中国山脈の花崗岩が風化した土砂によります。流れが緩やかになる河口付近に砂粒をふるい落とされ、その砂が海岸に並行して流れている沿岸流で河口から東西に運ばれて海底に堆積し、それが波浪で打ち上げられ、風で陸上に運ばれるのです。海岸側からの風で吹き寄せられているため、砂丘の丘の海側の傾斜はゆるやかで、陸側は斜面角度が30〜35度のきつい勾配を形成しています。

砂丘は海岸からの奥行きが約2km。はっきりとした砂丘列が、現在は3列見られます。海岸線は1、2年の間に50mも動くことがあります。また浸食を受けては、周囲から砂が寄ってくるということが繰り返されます。

砂丘は砂が風で動きやすく、水の保持力が弱い、養分が少ないという特徴があります。古くは室町時代から農地として利用しようとこの悪条件に立ち向かってきましたが、なかなか成功しませんでした。

このような場所で1923年(大正12)に原勝先生を中心とした砂防林の研究が始まり、砂丘での造林方法は一応昭和の初期に確立しましたが、戦争で中断されてしまいます。そして戦後の食糧難を背景に、再び耕地化を目指して砂丘開発に力が入れられるようになり、1950年(昭和25)ころから植林が始められたのです。当時はキャンパスが離れた場所にあったため、6kmの道のりを自転車で通って研究が続けられました。

1953年(昭和28)鳥取大学の圃場に、アメリカからスプリンクラーが導入され、自動的に水やりが可能になったことで、砂丘は耕地として急速に開拓されていきます。こうして砂丘を畑地にしていった実績をもとに、1958年(昭和33)現在の乾燥地研究センターの前身である鳥取大学農学部砂丘利用研究施設がスタートしたのです。

嫁殺し農業から砂を活かす農業へ

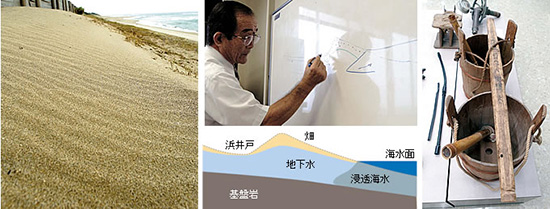

それまで砂畑(すなばた)で耕作していた農家では、肩に天秤棒で桶を2つかついでの水やりが行なわれていました。真夏の暑い日は朝夕2回の水やりが必要で、水運びは農家の奥さんの仕事として「嫁殺し農業」と呼ばれました。

砂丘のどこに水場があるか不思議に思うかもしれませんが、砂丘には、陸側から海に向けて流れる地下水が砂丘に堰き止められる恰好で地下水位が高くなる場所があります。このため、砂丘の陸側のあちらこちらに湧き水があります。そこを数メートル掘ると、すぐに淡水が出てきます。これを浜井戸と呼んでいます。水場で水を汲むと砂丘の斜面を登り、上の方にある畑に水を撒いていたわけですが、砂地は大変歩きづらく、しかも桶の底には穴が開けてあり簡易な栓でふさいだだけですので、水が漏らない内に撒くには走らなくてはなりませんでした。なぜ底に穴が開いているかというと、天秤棒に振り分けた2つの桶の位置が畑の畦の幅に合っていて、栓を外すことでうまい具合に作物に水やりができたのです。このときも均等に水をやるために、農婦は走りながら水を撒きました。砂は海側から吹き寄せるため、小高い丘の尾根の向こうは急斜面になっていて、重たい桶を担いでの上り下りは本当に過酷な労働だったことが想像できます。

湧き水をポンプで汲み上げスプリンクラーで撒くことで、この過酷な労働から農家の人を解放し、圃場の規模を格段に大きくすることができるようになったのです。

自然の地形でらっきょうが選ばれたのは、雨がなくても栽培できる特徴があるからです。8月に球根を植えると芽が立ち上がり、10月に花を咲かせた後、葉を繁らせて冬の間砂丘を緑で覆います。強い冬の季節風による浸食を防ぎ、雨や雪の多い冬に生育するため、砂が移動し、乾燥するという砂丘のマイナス要素を、見事に克服して育つのがらっきょうなのです。

現在でも、砂丘東側の鳥取市福部では砂丘の地形をそのまま利用して、200〜300haのらっきょう畑が広がっています。らっきょうは10月20日ころに、砂丘の斜面が薄紫に染まるほどの花を咲かせます。そして冬を越し、春の5月頃に収穫します。冬の鳥取は特に北風が強く、海から砂が上がり砂が動きます。また、土地の人が「弁当は忘れても傘は忘れるな」と言うぐらいで、しょっちゅう雨や雪が降るので水も切れません。

当初、砂丘を耕地として開拓する際には、水の保持力を良くするために、砂よりも細かい土を客土(きゃくど)として混ぜたり覆ったりしていました。砂は、直径0.02〜2mmまでの鉱物粒子ですが、それよりも小さな粒を混ぜれば保水力が高まります。昭和20年代から開発を始め、30年代には盛んに試みられていました。しかし、客土は水の保持力を増すにはプラスなのですが、病虫害を招きやすいというマイナスもあり、昭和40年代以降は砂畑でわざわざ客土をする人はいなくなりました。砂の粒子はそれ自体が大きいため、粒子間に隙間が空いて空気がよく入るため、有機物の分解が早く病虫害が起こりにくいのです。

実は、徳島名産の鳴門金時の畑には、手入れ砂といって砂が使われています。保水力が乏しく、栄養分の少ない砂地での耕作は、いわば水耕栽培のようなものです。その砂をわざわざ使うのは、連作障害を防ぐという砂の特徴が役立つからです。

砂丘地の栽培は、水と液肥による養分のコントロールが自由に利くことも特徴です。かつて鳥取砂丘は、やせ土で、水持ちが悪く、乾燥しやすいという、マイナスの点ばかり言われていました。食糧難の時代には、砂丘で水稲をつくっていたこともあります。昭和30年代初期に、農業資材として温室に使うビニールフィルムが導入され、それを砂地の下に敷いて湛水状態をつくり、稲を育てたこともあるそうです。しかし、ビニールに穴が開くとそこから水が抜けるので耕耘機を入れられず、すぐに無くなったそうです。

しかし、昭和40年代になると砂丘畑地の長所を利用して、多数の作物が収穫できるようになります。今では、さつまいも、長いも、メロン、トマト、ナス、きゅうり、ぶどう、すいか、にんじん、大根、白ネギと何でもつくっています。特に砂丘の白ネギは、鳥取のブランドになっているほどです。

砂地の下は湿っている

砂地には、蒸発が起こりやすいという特徴があります。砂は単粒構造ですので、隙間から水が蒸発していきます。ですから、砂地の表層5cmぐらいまでは、砂はグラニュー糖のようにサラサラしています。この表層を「乾砂層」と呼び、その下の湿った層を「湿潤層」といいます。

日なたでは、乾砂層の表面の砂がたいへんな高温になりますが、日陰はそうでもありません。砂は乾燥するほど熱容量が少なくなるために、非常な高温になるのです。

太陽の光が当たると表面で反射が起きますが、その反射率はおおよそ25〜30%で、これは砂丘を暖めるエネルギーになりません。残りの70〜75%が吸収されますが、乾いた砂は、熱容量が小さい上に熱伝導も悪く、乾砂層に溜まった熱はなかなか地中には伝わりません。このため、夏の砂地の表面温度は高いときで70度にもなり、植物は生育することができません。表面温度を下げるには、砂を湿らせ、植物を繁茂させて表土を覆うことが必要です。

砂地の温度実験によると、砂が表面まで全部湿っている場合、地表面は40度程度、地表から5cm深さの温度は20度を少し超える温度になります。乾砂層がある場合、地表面は60度でも5cm深さ(乾砂層の底)の温度は20度程度で、砂が全部湿っている場合とほとんど変わりません。ですから水で湿らせておいて、早く表土を植物で覆うのが効果的です。

また、湿潤層の水は乾砂層に覆われて水蒸気が通りにくいため蒸発しにくくなっています。表面の砂まで常に湿らせておくと、蒸発がどんどん起こって、水に含まれる塩分が表土にまで吸い上げられます。乾燥地帯で水を掛け過ぎると塩害が起きるのと、同じことが起こるのです。

したがって、乾砂層と湿潤層があり、表土の高温化を植物で防ぐことができれば、水と養分をコントロールしやすい砂地は、塩害も起きない良質な耕地になり得るというわけです。

局地気候を変えた植生

このような特性を持った砂地において、空気中の湿度はどうなっているのでしょうか。

鳥取大学乾燥地センターは、鳥取砂丘の一角にあります。かつては砂地の只中でしたが、今は植林に囲まれています。植林前の砂地のころ(1952年)から、50年以上も気象観測を続けています。

その50年間のデータを見ると、地上6mで測った風速は周囲の木が成長するにしたがって弱くなり、50年前には年平均4〜4.5m/秒だった風速が、1990年には2.5m/秒になっています。植林が確実に風力を弱めていることがわかります。

さらに、植生が増えるにしたがって、湿度も変化しました。

植生がない状態では蒸発がほとんど起きませんので、空気中への水蒸気補給も行なわれません。しかし、植物が生えてくると、木の根が乾砂層の下にまで伸び、深層の水を吸い上げ、植物から蒸散が起こり、大気中への水蒸気の放出が盛んになります。湿度は、50年間で10%ほど増加しています。つまり緑化は局地気象を変えるのです。鳥取砂丘程度の範囲の気象を、局地または局所気象と呼びます。

風速は変化し、湿度の変化も観測された。とすると、焼けるぐらいの温度の砂があるのですから、空気中の温度も変わっていることが予想されます。一日の温度変化である最高温度と最低温度の差(日較差(にちこうさ))を調べると、その変化は小さくなり、50年間かけて現在は気象台と同じぐらいになりました。

植物の無い砂地というのは、昼間は砂が焼けるほど60度ぐらいまでに上がり、夜は熱放出が盛んで表面温度は20度ぐらいまで下がる、といった具合に日較差が40度もある所がざらにあります。しかしそのような砂地も植物に覆われて、日較差が抑えられ、空気中の湿気も高くなる、というわけです。

さらに、地中の水分の蒸発も弱まりました。蒸発は、日射、湿度、風速といった気象条件に左右されますが、風が弱まって湿度が高くなったことが蒸発を弱めた一つの原因です。これを「植生による気象改善(緩和)効果」と評価しています。ですから乾燥地の緑化が進めば、植生がある近辺の局地気候は変わるのです。

今、私たちは中国の黄土高原でも調査を行なっています。黄土は粒子が細かいので砂よりも水持ちが良く、農家はそれをうまく利用して農業を営んでいました。

ところがそのような場所で植林をしてやたらと木を増やしました。大規模な植林をすると、地下深くの水分も吸い上げてしまいます。深さ1mまでの表層土が乾燥する現象は以前から見られたのですが、植林するとそれが3〜5mの地下にまで乾燥が及びます。

そこで我々のチームでは、自然林を定着させようと考えました。そのためには100年〜200年の時間がかかりますが、植生の回復のためには自然の降雨量に対応した自然林を守ることが必要となるのです。黄土高原の他にも、サウジアラビアやシリア、スーダン、ブラジル、オーストラリアなどの乾燥地でも同じような試みをしています。

湿度の高い砂漠で水をつくる

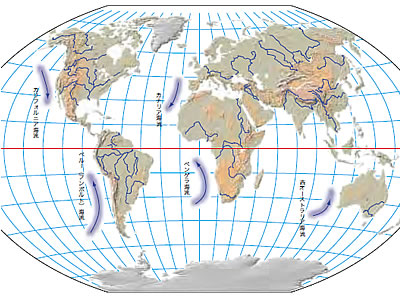

沙漠というとサハラ沙漠のような完全に乾燥した地域を思い浮かべますが、雨がほとんど降らないけれど湿度は高いという乾燥地があります。たとえば、アフリカ西海岸、南米西海岸、北米西海岸などです。

これらの地域の温度は20度から25度くらいで、年較差が非常に少なく安定しています。湿度は70〜80%と高湿度で、これも年較差が少ない。しかし、高湿度なのに、砂漠がある。それは湿度が高いが、雨にならないために、土壌が乾燥しているという風土なのです。

なぜこのような気象になるかというと、沖合に寒流が流れているからです。海沿いの陸地は海水温の影響で気温の変化が乏しく、空気は冷たいままで上昇気流が起きにくい。陸に移ってきても若干暖められるため、霧が発生する程度で雨を降らせるほどにはなりません。背後にあるアンデス山脈やロッキー山脈にぶつかった時点で、はじめて山腹で上昇して雨や雪になります。このように、沿岸部では雨が降らないために乾燥が進むのです。

こういう土地では、霧は現れるのですが、雨にはならない。そこで霧が発生している所に、フォグトラップを仕掛けます。これはメッシュ状の垣根を立てて、垣根に付着する霧を樋で集める装置で、南米では実用化されています。

このように雨が降らずに乾燥していても、湿気を含んだ空気がある地域では、水を絞り出すことができるのではないかと、今はその技術を開発中です。

温室の省エネ技術から水をつくる

私は、乾燥地に紹介する技術は、永続性があること、安価なこと、堅牢であることを研究の基礎に据えています。永続性があることは環境へのインパクトが低く抑えられること、安価であることは自然エネルギーを効果的に活用すること、堅牢であることはシンプルな装置で故障が少なく、修理がたやすいということにつながります。

化石燃料で海水を湧かして蒸気で造水することも可能ですが、地下資源の乏しい所で、安く永続的に水を作ることを考えると、化石燃料に頼るわけにはいきません。

造水技術に取り組んだきっかけは、昭和40年代の後半にさかのぼります。当時、温室の一種で「地気熱交換温室」というものが開発されました。当時から関東地方では施設園芸が盛んに行なわれていました。関東地方の冬は晴天が多いけれど、夜は冷え込みます。そこで夜は重油をたいて加温していました。ところが、オイルショックで重油が高騰したために、この重油を自然エネルギーに置き換えることができないかという要望が生まれたわけです。

日中の温室というのは太陽光で熱がこもり高温になります。このため、換気扇を使って強制換気し、ある程度の熱を排除していました。そこで、その空気を逃がさずに、強制的に地下に引き込み、地中に敷かれたパイプに通し、温室の中の開口部から中に戻してやる。すると、空気の循環が起こります。日中は相対的に地中の温度が低いので、地中のパイプ周辺で熱交換が起こります。つまり、パイプが通っている周囲の土壌が日中の熱を蓄えます。夜になると、今度は低温になった温室内に、日中蓄えられた地中の熱が戻ってくる、という温室が開発されたのです。

私の専門は農業気象で、当時、宮崎の農業試験場にいて、このような地気熱交換温室が宮崎にも普及してきました。ところが温室内の開口部に凝結した水が溜まって詰まってしまうため、農家の人たちから「使えない」と言われてしまいました。この方法は、この時点では、「水が溜まる」という問題を解決するために、パイプを素焼きにして、水を土壌に捨てようという方向で努力されました。

その後私は鳥取に来て、この技術のことを思い出しました。利用できる水が少ないのなら、地気熱交換温室では捨ててしまっていた水を捨てずに、再利用する方法はないかと考え始めたのです。これまでこの温室は熱の循環が目的だったわけですが、今度は凝結した水を再利用する点に注目したということです。

400平方メートルの温室の地下に、20センチの深さから40センチの深さに傾斜させたパイプを埋めて実験をすると、かなりの水が集められることがわかりました。次に温室内で、実際にレタスを栽培してみました。従来の8割〜7割の水しか使わない節水潅漑で栽培して水を回収してみると、与えた水量の30%の水が溜まりました。

水量は多くありませんが、この水は蒸留水です。乾燥地の水は水質が悪く塩分の濃度が一般に高いのですが、この方法を使えば乾燥地の水質不良水の改善にも役立つ可能性があります。量的にはわずかでも、医療用や生活用水に役立つことになるのではないかと期待しています。

今取り組んでいるのは、熱電素子を利用した造水技術です。熱電素子とは、種類の違う金属を接触させると電子の移動が起きるというペルチェ効果の現象を利用した発熱・冷却素子です。最近は冷蔵庫や除湿器でも使われているものです。

電気を流すと、片方の接合部が冷え、片方の接合部は発熱し、70度ぐらいの温度差をつくり出すことができます。この冷えたほうで空気を冷やしますと、理想的には、1立方メートルの空気から15gの水が取れると見込まれます。現在、この理想状態に造水効率を近づける取り組みをしているところです。実用にはまだ時間がかかるでしょう。もちろん電源には太陽電池や風力発電で作られた電気を利用します。

熱電素子による造水の発想は、温室という閉鎖空間ではなく、オープンな大気中から淡水を取りたい考え始めたことから始まっています。昭和40年代の省エネ温室の技術が、着想を変えて、自由大気からの造水技術につながったわけです。

乾燥地の研究から都市を評価する

これまで約40年の間、砂地、乾燥地での農業気象研究を続けてきましたが、今の都市のあり方は、少し行き過ぎなのではないかと思います。発展を競いすぎているし、自然との共生を忘れて、人工環境ですべてに対応することに追われて設計されています。もっと暑さ寒さ、自然を受け入れる素養を大切にすべきではないでしょうか。

炭酸ガスによる温暖化、都市の温暖化などが今のままで、下層大気がどんどん暖められれば、日本にもアメリカを襲ったハリケーンレベルの気象災害が起きるかもしれません。

私が行なっている造水技術や植生による気象改善は、人類の生存にかかわる大切な研究です。特許を取って個人で囲い込むのではなく、産学の分野が協力して広く実用に利用してもらえれば、研究者として幸せなことだと思います。

あるがままの場所で自分が生きる工夫が大事で、寒ければ一枚余計に着る。なにも、寒い冬にシャツ一枚になれる部屋をつくる必要はないわけです。私は、そんな場所は病院だけでいいと思ってます。