機関誌『水の文化』23号

顧客に応える飲料用水とは 現代の水商い企業

-

-

サントリー株式会社

食品商品開発研究所 副所長

水科学研究所所長

平島 隆行さん -

-

サントリー株式会社

経営企画本部CSR推進部課長

日本ソムリエ協会認定

ワインアドバイザー

富岡 正樹さん

-

-

サントリー株式会社

食品事業部ウォータービジネス部 課長

水科学研究所所長

大竹 篤さん -

-

サントリー株式会社

経営企画本部CSR推進部 部長

内貴 研二さん

すべては「良い水」から始まった

実はサントリーのミネラルウォーターは、水ビジネスありきで始まった訳ではない。

サントリーが鳥井商店として1899年(明治32)に創業し、創業者の鳥井信治郎が国産第1号のウイスキー「白札」(のちのホワイト)を売り出したのは1929年(大正4)のこと。赤玉ポートワインで成功した鳥井の第二の挑戦でもあった。

日本では舶来物を珍重する傾向があるが、ピートによるスモーキーフレーバーが強いスコッチウイスキーは、なかなか日本人の口に合わなかった。そこで鳥井は、日本の風土に合った、日本人に愛されるウイスキーをつくろうと、東大阪市の山崎に蒸溜所を建設したのだ。

「白札」は苦戦を強いられるが、1937年(昭和12)には鳥井自らがブレンドした「角瓶」が好評を博し、戦後になって洋酒ブームが訪れたとき「日本人にウイスキーをもっと親しんでもらうには、どうしたらいいのか」というところから、「水割り」という発想が生まれた。

だからサントリーのウイスキーは、基本的に水割りを想定して、マイルドでおいしいと感じてもらえるようにつくられている。

このように、ウォータービジネスへの参入はあくまでもウイスキーをおいしく飲んでもらう方法として水割りを、いう経緯があったので、水ビジネスありきではなかったということだ。

1970年(昭和45)に大阪万博が開催され、戦後は終わった、洋風化、国際化が一気に進んでいくんだという気運に満ちた時代が幕を開け、ハイボール(ソーダ割り)主流だったトリスから、水割り主流のオールドに志向が移る中で、まず水探しをスタートさせた。

「ウイスキーの水割りに親しんでいただくために、新二本箸作戦というキャンペーンを張ったこともあります」

と言うのは、経営企画本部CSR推進部の富岡正樹さん。そのころの東京本社が日本橋川沿いにあったために、洒落てつけたネーミングで、和食で水割り、という飲み方を広めようとするキャンペーンだったそうだ。

そもそも京都郊外の山崎に日本初の蒸留所をつくったのも、良い水が得られたから。おいしい水が徐々に稀少化する中で、大変な財産を持っているんだという自覚が強まっていった。

2005年新創業に何を始めるか

食品事業部ウォータービジネス部の大竹篤さんは、

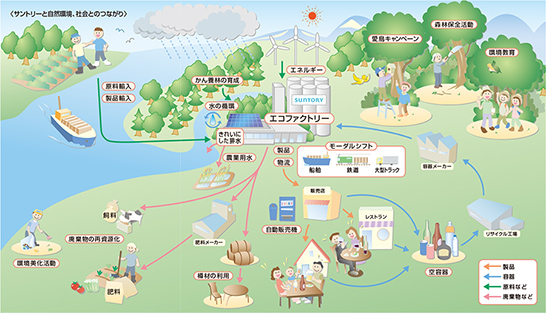

「水商品を扱うときには、水の品質以外にも大切にしなくてはならないものがあると思います。水を大切に使うことはもちろんですが、使ったあとの水をきれいにして戻すこと、天然水を育むことも、同じように重視しなくてはなりません」

と語る。そして単に言葉で大事にしているよ、というだけではなく、具体的な目標値を決めて評価することにも真剣に取り組む必要がある。コーポレートメッセージが、イメージやお題目ではなく、本当の意味での社会貢献となることを求められる時代なのだ。

また、経営企画本部CSR推進部の内貴研二さんは、

「全社で取り組んで得られた内部理解を、外にどのようにして発信していくか、これがないと『21世紀のサントリー』として生き残っていかれないと本気で考えています。これは、創業者の鳥井信治郎が『利益三分主義』として言っていた創業の精神にも通じることです。CSR(企業の社会的責任)の根っこには、自然から水を使わせていただいている、という気持ちがあるのです」と言う。折しも2005年(平成17)は新創業の年として、従来からあった「人と自然と響きあう」という企業理念をより具体化していく必要に迫られていた。製品原料のほとんどが、自然の恵みで成り立っていることから「水と生きる」をテーマに据えたと言う。

「企業の社会的責任(CSR)を果たすとともに、持続可能な社会づくりを推進しています。『水と生きる』というテーマの解釈は、

『水とともに生きる』『社会にとっての水となりたい』『水のように自在でしなやかに』という3点を具体的に再認識することで実践しようとしています。この解釈では、社員の一人ひとりが水のように生き生きとした人間になろう、という意味も含んでいます。そうは言っても全社員が同じ気持ちになって取り組んでいくまでには時間がかかるでしょう。社内報ではCSRという言葉が先行しないように、意識改革に取り組んでいます」

水もシーンに合わせて選ぶ時代

では、人は水にどんなことを期待しているのか。蛇口に取りつけるカートリッジタイプの浄水器は、品質や安全性への期待から売り上げを伸ばした。水への期待は、こうした安全性から、おいしいという味や健康によいといった機能にまで広がってきているようだ。つまり飲料としての意識が深まっているということ。アンケート(「20〜59歳の男女500人に聞く、ミネラルウォーターをはじめとした飲み水の利用実態」2004年ネスレウォーターズ調べ)によれば、おいしい、自然、安心、健康が水に求められている4要素。この期待に応じられるように、1日の生活の中でシーンに合わせた飲み方の提案をすれば、潜在需要はもっと喚起できると考えている。

サントリーでは、自社ブランドは軟水だが、ヨーロッパの硬水系のミネラルウォーターの輸入販売も手掛けている。ヴィッテル、コントレックス、ペリエ、サンペレグリノ、アクアパンナと5種類もの性質の違うミネラルウォーターを輸入しているのは、それだけ消費者の要望が多様化しているため。水に求められる機能が多様化したということだ。

幅広い種類の水のラインナップを持っていれば、ユーザーが要望に合わせて選ぶことができる。水のことならサントリー、といわれるようにと、総合力の向上を目指している。水科学研究所の平島隆行さんは、水の専門家として

「ミネラルウォーター自体への認識も、ヨーロッパと日本では大きく違います。ヨーロッパでは、厳しい基準を満たした上で長い歴史の中で残ってきたのだから、そこの水は安全だ、という考え方をします。だから加熱殺菌など考えられないのですが、日本ではそうもいきません。不特定多数に販売するときの公衆衛生の考え方が違っているのです」

水科学研究所

平島さんは1982年(昭和57)入社以来、水源地の開発や成分分析の仕事に携わってきた。学生時代は温泉水の分析や環境問題について研究をしてきたという。現在は水科学研究所の所長を務める。

「2003年(平成15)、水科学研究所は商品の基本となる水について、短期の商品開発から中長期的テーマまで、専門的に研究する部署として発足しました」

水科学研究所の主な仕事は、天然水事業の基盤強化で、水のおいしさの科学的分析に取り組んでいるが、もう一つ大きな課題がある。海洋深層水に次ぐ高付加価値の「機能水」の開発だ。現在の水市場では、普通のミネラルウォーターやミネラル成分の少ないナチュラルウォーターだけではなく、よりバランスのとれたミネラル成分を含み、なおかつ飲み水や料理といった日常用水として使えるものが求められている。その中には、出汁は軟水がいいのにスープは硬水がいいのはなぜか、という理由を科学的に証明するというユニークな研究も含まれている。

「もはやブランドや地名ではなく、本物の天然水であることが重要です」

と平島さん。山のミネラル分が溶け合って長い年月をかけて湧き出てくる水は、大切な宝であり、保全していかなくてはならない。

名水を訪ねて、全国を歩き回った平島さんは、企業が自然と共生する必要性を痛感している。サントリーはその思いを、南アルプスや阿蘇などでの水源涵養林を国と協働で保全する取り組みとして、実現させている。

水源地の保全のために

山梨県北杜市にある白州水工場と白州蒸溜所は、標高2967mの甲斐駒ケ岳の麓にある。甲斐駒ヶ岳に降った雪や雨が長い年月をかけ、ゆっくりと地中に染み込み、自然に濾過されて地下水となり蓄えられている。白州水工場と白州蒸溜所では森の木々の育成のために、森の番人「グリーンキーパー」が働いているそうだ。グリーンキーパーはサントリーの社員で、森を歩き回って枯れ葉や落ちた枝を集め、下枝を払って、森の下草にまで光が届くように手入れをしている。

地元出身のグリーンキーパーの話では、昔から、白州の名の通り白い砂地で養分に乏しい地味を、赤松林の腐葉土を田にすき込んで補っていたという。

「うちの婆さんが冬中、日に何度も背負い籠一杯の腐葉土を田圃まで運んでいたのを覚えています」

白州蒸留所がつくられたのは、高度経済成長の真っ只中の1973年(昭和48)のこと。日本中の空気と水が汚染されていく中、こうした風土の記憶を大切にしながら、水を商なえる感謝を再び森に還元し続けてきた歴史は何物にも代え難い。

25万坪の敷地内には、野鳥の保護を目的とした「バードサンクチュアリ」が設けられているそうだ。山梨県の「環境保全林再整備事業」にも参加、たくさんの人がハイキングにおとずれる精進ヶ滝周辺の森林整備活動にも取り組んでいる。

水源地の保全は、山梨県白州町だけではない。熊本県・南阿蘇の外輪山に広がる「サントリー天然水の森」では、林野庁の「法人の森林制度」を利用し、60年間の契約を結んで、国と協働で30万坪の森林の保全、育成に携わっている。

サントリーではこうした森林保全の対象となる森を群馬県の子持山、赤城、長野県塩尻市、和歌山県田辺市にも設け、「天然水の森」と名づけて子供たちへの環境教育の場としても活用している。

水育

「水育」は、の一環として、2006年(平成18)に立ち上げられた。は、次世代を担う子供たちの夢や挑戦する気持ちを応援する事業で2004年(平成16)にスタート。スポーツ・音楽・美術・環境などの分野で活躍する人々と触れ合う機会をつくり、子供たち自身が体験・体感する機会を提供することで、夢を促すのが目的だ。

このようにサントリーでは次世代環境教育に力を入れており、森や水などの自然をテーマにしたサントリー「森と水の学校」や「水育」を開催、実施している。

「水育」では、水をテーマにした体験型学習へ取り組んでいる。サントリーが独自に開発した学習支援プログラムで、小学校4〜6年生のクラス単位で実施する「水育」出張授業と、ホームページ上の新サイト「サントリーこども水育わくわく大百科」を中心に展開している。

食育が注目されつつある中「水育」こそが取り組むべきテーマであると、サントリーが前向きに考えていることがわかる。できたばかりのホームページを拝見すると、水道の蛇口の向こうがどうなっているか知らない現代っ子にとっては、水への関心を促すきっかけとなることだろう。

水源涵養林の保全に取り組む「天然水の森」で、インストラクターに導かれながら土や木、そして水と戯れながら学ぶ「森と水の学校」も好評で、次世代を担う子供たちの心に「環境に意識の高い企業」としての認識が刻み込まれることは間違いない。

これからの水事業の可能性

サントリーが家庭用のミネラルウォーターとして「山崎の名水」を発売したのが1980年代半ばのこと。当時は紙パック入りだった。のちにペットボトルに姿を変え、「山崎の天然水」を経て、「南アルプスの天然水」となり、阿蘇も加わって現在の「サントリー天然水」となる。平島さんによれば、水質の良否は工場で識別型の官能検査で行なわれているが、嗜好の分野まで分析できるようになったそうだ。

そのために、水のソムリエともいえる官能検査員が活躍する。平島さん自身も「旅する科学者」として、入社以来、全国の名水行脚を続けてきた。

「名水との出会いは、温泉があること、神様がいることがヒントになります。科学者としては神様というのは気が引けますが、水にまつわる言い伝えがあるところには、良い水が出ることが多いのです」

良い水を見つけても、商品化までの道のりは長い。成分分析や官能検査、安全性以外にも、周辺の環境や物流コストの問題、容器素材や熱との相性に至るまで、厳しい条件を満たしたものだけが残される。水市場が大きくなるにつれて、求められる条件のハードルも高くなっているのだ。

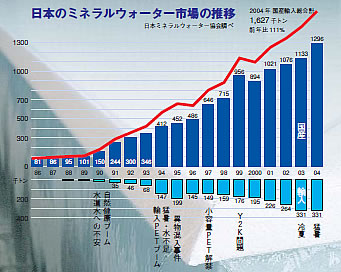

「全飲料のうち水が占める割合は、約8%です。水道の質が高く、かつ島国である、という日本と同様の条件下にあるイギリスで、日本の水需要の3倍を売り上げていますから、今後ますます需要が伸びることが予想されています」

と大竹さん。ミネラルウォーター市場におけるサントリーの現在のシェアは、4分の1ほど。業界全体で2500億円弱の市場を見込んでいる。

「何も足さない、何も引かない」ピュアな天然水であることが勝負となるとしたら、製品開発はまさに環境保全が決め手となる。考えようによっては、持続可能な循環型社会への渇望は、そのままサントリーが目指す水ビジネスモデルと利害関係を一つにするということだ。

不安定な生業の俗称とされてきた水商売が、21世紀を迎えて、極めて安定したウォータービジネスへと変貌を遂げつつある。その好例をサントリーのビジネスモデルが示しつつあるようだ。