機関誌『水の文化』24号

都市公園

-

編集部

都市公園の現状

現在の都市公園とは、いったい何を指しているのだろう。

都市公園法には、都市計画で定められた施設が都市公園であると記されていて、自然公園や国立・国定公園とは区別されている。都市に対する効用をまっとうするための施設がある場所が都市公園と定義され、私たちが考えるような「利用者のため」だけではなく、「都市全体のため」の場として、整えられてきた。

だからこそ、行政は数次にも及ぶ都市公園等整備五箇年計画を立て、「一人当たり公園面積」を指標としてきた。公園数や面積が拠り所であったために、狭小の児童公園(1993年の都市公園法の改正によって、街区公園へと改称)が数多く誕生することになる。

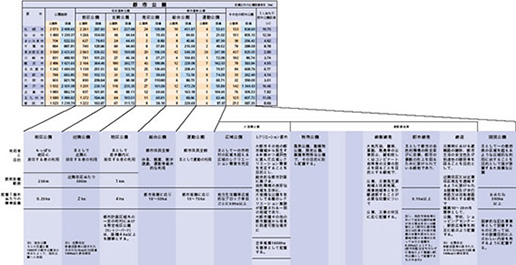

末尾の表の上を見ると、こんなにも都市の中に公園があるのかとびっくりするほどだ。街区公園は標準面積を0.1〜0.25haとし、250m(歩いて5分程度)を半径とする円の中に1カ所ずつ設けられている。

街区公園は距離的にも一番身近な小公園だが、現在の主な利用者は、乳幼児を抱えたお母さんやリタイアした高齢者。かつて児童公園と呼ばれていた時代から、狭さと無味乾燥な趣から「人のいない公園」というあまりうれしくない評価を受けていた。こうした公園は、持続的な環境をつくっていこうという時代の趨勢から見ると、「都市全体の立場」からも、「利用者の立場」からも、決定的に欠けているものがあるのではないか。都市計画の上で、こうした街区公園をたくさんつくって「一人当たりの公園面積」を稼ぐ時代が過ぎつつあるのは、数字上のノルマに振り回される愚かさにやっと気づき始めたからに他ならない。

しかし街区公園を防災公園としてみれば、地元消防団の防災用品を置いておく小屋を設置したり、小さなコミュニティ単位で管理できる気安さもあり、存在価値を再発見する努力をしてもいいような気がする。

問題とすべきは、街区公園で面積を稼ぐだけで、上田篤さんが言うところの「中自然」を感じさせる規模の都市公園をおろそかにしてきたことにあるのではないか。

水の東京

日本には、庶民が昔から楽しんできた公園があった。太政官布達では「これまでの群集遊覧の場所」を公園として制定すると宣言しており、これに則って指定された浅草公園、上野公園、芝公園など寺社地は、そうした公園の大規模なものであったろう。興味深いのは、こうした太政官布達を受けた東京府の側は「庶民遊興の場は、公園というよりも花園、または遊園のほうがピッタリくる」と述べていることである。当時は、公園という翻訳語から、西洋的できどった雰囲気を嗅ぎ取っていたからなのだろうか。

では江戸時代の庶民は、どんな場所を身近なオープンスペースとして使っていたのだろうか。

こうした風景を想像させるのが、1836年(天保7)に出版された『江戸名所図会』だ。これを見ると名所といわれる場所の多くに、水辺が描かれていることに驚かされる。やはり名所には池、川、清浄な流れ、湿地の草花・虫、海がつきものだった。

江戸っ子の幸田露伴が「水の東京」と称したような風土が、当時はまだ生きていたのである。その幸田露伴は、公園にも一家言持っていた。

1899年(明治32)に著した『一国の首都』では、彼が考える世界に誇るべき首都の姿として公園にも言及している。

「公園は都府の肺臓なり。吐故納新の機能の肺臓に存することの人身に至要なるが如く、腐を転じて鮮となす公園の霊妙なる営作の都会に対する必要は言ふまでもなし」と、公園を衛生、健康と結びつけて論じている。

ちなみに、日本最初の洋式公園である日比谷公園が開園するのは、この4年後のことだ。

コレラと公園

公園の歴史をたどっていくと、「公園は都市の肺臓」という表現は露伴以外にもよく使われることに気づく。この言葉を最初に使ったのは明治時代・内務省衛生局長だった長与専斎だった。

1885年(明治18)東京市の市区改正委員会への文書で「人口稠密の都府に園林及び空地を要するは、(中略)住民日常の生活、産業より生ずる大気の汚敗を更新するの路なく、有害の悪気市区に沈滞して病夭の媒を為し其浄除揮散を求むるも得可からず。是家に庭砌なく、室に窓ゆうなきに同じく、亦身体に肺臓を欠くに異ならずなり」と記した。

1884年(明治17)にも、ドイツ留学から戻ったばかりの衛生官僚、森鴎外が「土地の中の水の様子は、常に気をつけて見なければなりません。(中略)土地は乾き過ぎた憂ひは少くて、湿り過ぎて病を起こす憂ひが多いから、湿つて居る土地を乾かすのも、衛生事業の一に算へてあります」と述べている。

これらの発言は上水道整備のきっかけとなった当時のコレラ流行が背景にある。長与専斎たちは、当時排水が悪く、衛生的に望ましいとはいえなかった神田区に公園を配置しようとした。こうした事例をもとに、近代化を進めた衛生官僚たちは乾浄の土地として公園を位置づけた、という小野良平『公園の誕生』(吉川弘文館2003)の指摘は興味深い。

都市の衛生を確保するためには「乾いた公園」が良しとされ、水道と公園はコレラ流行をきっかけに生まれたのである。

潤いのある公園

とはいえ、最近の都市公園事情は、少し変りつつあるようだ。東京都荒川区にある広域公園、都立尾久の原公園は、隅田川と荒川に隣接しており、広さは約60ha。1993年(平成5)旭電化尾久工場跡地に水辺を残して公園とした。

内部には起伏のある草地、池、流れがあり、芦原の湿地はトンボの生息地。すぐ隣りの高層マンションや近所の人たちが、大人も子どもも集まってくる。○○ができる、と機能を前面に押し出すのではなく、水や泥んこという根源的な要素が、かえって理屈なしで人を引き寄せるらしい。遊び方を限定されたり、押しつけられたりするよりも、自由度が高いことが魅力を放つ時代になったようだ。氾濫原の自然を残したような公園には、人を引きつける「中自然」の要素が満ちているのだ。

ここには、「水と緑がともにある自然」がある。まさに都市にあるオアシスである。

都市公園こそ、里川に

かつて、森鴎外が「土地が乾きすぎた憂ひは少なく」と水辺のない公園を推奨したころとは反対に、乾きすぎを憂うのが、ヒートアイランドが問題となる今の時代だ。

下水道が完備された現在、不衛生という理由で水を排除する理由は見当らない。それなのに、今まで公園の要素として水が放っておかれたのは、都市の成長に公園がついてこれなかったからではないだろうか。人口における年齢構成が変り、娯楽への要求も変ったことで、公園は新しい要望を満たす場として変貌を遂げようとしている。公園制度自体にも変革の兆しが見えることは、都市公園に潤いを加えるチャンスといえる。

130年間行政に任せきりにしてきた都市公園づくりだが、行政や管理者と使う側が垣根を越え、手を携えて協働する機が熟したようにも思う。本来、公とはパブリックのことで、お上のことではないはずだから、みんなが知恵と要望を出し合って都市公園をカスタムメイドしたらいい。

現在、都市公園が水を取り入れることを危惧するとすれば、水を過度に危険視する風潮に、その原因がある。

しかし、その風潮をつくったのは他でもない利用者である私たちだ。ことあるごとに管理者に責任を押しつけてきたことが、管理者をもう一歩踏み出せない状況に追いやっている。管理者の責任を問うことと自己責任で収めることの区別をつけられる「大人としての品性」を、利用する側がそろそろ身につけなくてはいけない時期にきているのではないか。

大人だけの問題ではなく、子どもにも危険を判断する力を身につけてもらいたい。遊びの経験は、リスクマネージメントの力を育てることに役立つと木下勇さんが言うように、子どもは遊びながら自分で危険を判断する力を身につける。しかし、その育つ芽を先回りして摘んできたのも私たちである。

都市公園に水を取り入れ、柵をなくしていくためには、危険を判断する力を身につけた子どもを育むこと、起こり得る事態を想定した緊急時のための設備や人のシステムをつくること、そして何より責任の所在を明確にできる成熟した人間性を獲得することが必要である。

こうした要素を都市公園が備えたとき、そこに集う人と人のかかわり合いには、互いに信頼できる関係が築かれるだろう。都市公園が「相手が自分を知っていることをお互いにわかっているオープンな場」になったとき、そこは真の意味での公の園になる。

実はそのことは、低迷するまちづくりや失われた都市の水辺空間の回復にも応用できるはずだ。場で培われた人とのかかわりが、もしかすると都市公園を里川にできるかもしれない、という希望も湧いてくる。

私たちは15号でスタートさせた里川の構想を、『里川の可能性ー利水・治水・守水の共有』(2006新曜社)として一冊にまとめた。専門の研究者や市民研究員により既存の川にこだわらないさまざまな形の里川が提示されたが、都市公園もその一つに加えていいように思う。

都市公園に新たな流れをつくってもいいし、河川を都市公園化してもいい。そう考えると、都市公園こそ都市に里川をつくるのに、もっとも近い位置にあるように思えるのである。

上の表に載せられているのは、1956年(昭和31)に施行された都市公園法に則った公園の種別で、数次に及ぶ公園整備等五箇年計画が定められ、種類も拡充し、整備されてきた。

|

【都市公園施設の分類】

修景施設

休養施設

遊戯施設

運動施設

教養施設

便益施設

管理施設 |

ところが、このような公園整備は2004年(平成16)に大変貌を遂げることになった。いわゆる「景観緑三法」の成立だ。三法とは「景観法」「都市緑地法」「屋外広告物法」である。ここで関係するのは主に「都市緑地法」である。

それまでは都市の緑を保全し緑化を進める「都市緑地保全法」(1973年)と、「都市公園法」が並立しており、それぞれ緑化と都市公園を整備するという政策枠組みだった。ところが、景観緑三法の成立により、「都市緑地保全法」は「都市緑地法」となり、「都市公園法」の上位法と位置づけられることになったのである。これにより、再開発で生じた土地を公園として指定することが可能となったり、人工地盤・屋上緑化施設も市民緑地の対象とすることができるようになった。そして、公園施設(植栽、花壇、遊具など)の設置管理を、地域住民の団体や民間企業が行なうことが可能となったのである。

法律で定めるということは、その支援に補助を与える裏付けを得たということで、場合によっては、自分たちが払った税金の幾分かを自分たちの公益活動にあてる道が開けたことを意味している。

ただし、そうするためには、各自治体で「緑の基本計画」を定めなくてはならない。この計画には、公聴会を開く等して、住民の意見を反映することが都市緑地法で定められている。そして、その計画の中には、都市公園の整備方針についても盛り込まなければならなくなったのである。この「緑の基本計画」策定を義務づけることは、1994年(平成6)の都市緑地保全法の改正ですでに盛り込まれていたが、それが景観緑三法の成立で拡大されたのである。

ここでいう緑地とは、「植林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれに類する土地が、単独で若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地がこれらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているものをいう」(都市緑地法第3条)とされており、ここには水辺も含まれている。

つまり、以前は、国の整備方針にしたがって公園の数や緑地の面積を増やすのが、公園行政担当者の仕事だった。ところが景観緑三法成立以降は、住民を主人公にした緑の基本計画を策定し、緑地も都市公園も統一的に住民の役に立つように計画・実行する立場に変わったのである。

公園行政担当者も、これまでと比べて考え方を180度転換する必要が生じた。いかに市民の求めに応じた都市公園を整備するかが、腕の見せ所となったわけだ。