機関誌『水の文化』25号

江戸後期三大航海圏と商いの世界

全国市場を支えた船・商人・港

-

-

東北学院大学経済学部教授

斎藤 善之 (さいとう よしゆき)さん -

1958年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科日本史専攻単位取得。早稲田大学文学部助手、日本福祉大学知多半島総合研究所嘱託研究員を経て現職。専門は日本近世史、海運港湾史。 主な著書に、『海の道、川の道』(山川出版社2003)、『日本の時代史17 近代の胎動』(吉川弘文館2003 共著)、『「商い」から見た日本史』(PHP 2000 共著)、『新しい近世史3市場と民間社会』(新人物往来社1996 編著)、『内海船と幕藩制市場の解体』(柏書房1994)他。

庶民にモノが回る江戸後期

20年ほど前に赴任した愛知県半田の大学で、地元の船主の史料を見るようになったのが、舟運の世界に足を踏み入れたきっかけです。史料を見ると、内海船(うつみぶね)をはじめとする伊勢湾の船は、塩、糠、土器(かわらけ)、瀬戸物、醸造品(酒や酢)などの民需品で、運んでいたのは新興商人です。

そのときに気がついたのは、「船の中身は何か」、「積み荷はどういう意味を持っていたのか」「積み荷はどういう所で生産され、どういう径路で運ばれ、どこでどのように消費されるのか」という視点を、当時の海運史・海事史は持っていなかったということです。モノが届くことで変っていった庶民の生活が浮き彫りになれば、どのように近代につながるかもわかるはずです。

こう考えると、いくつか疑問が生まれます。

例えば、江戸時代後半から、各地で特産物を急につくり始めるのはなぜか。

「米しかつくってはいけない」と藩からいわれているのに、ある所では綿をつくる農村が出てきます。しかも、年貢を払うために、わざわざ米をよそから買ってくる。つまり、綿を売った利ざやをとって、米を買って、さらに大量に肥料を投下しても儲かるということで、そうした農村は豊かになっていきます。

ただし、特産物に特化していくと自給自足が成り立たなくなって、それまで地元でつくっていたものを外から調達しなくてはならない。つまり、特産物は他の地域と依存関係を強めないと成立しない。それを支えたのが新興商人による流通なのです。

こうした一例として、関西では河内木綿、姫路木綿、関東近郊では真岡木綿が有名です。木綿が綿織物地帯を活性化し、そこでは着物が生産され、市場に出る。その着物が消費されると、古着となり、それも古着市場を通じて全国に運ばれる。

綿をつくるための主な肥料は千葉九十九里などの干鰯(ほしか)が有名です。しかしイワシが不漁になると、蝦夷地漁場を開拓した商人たちがニシン肥料をつくるようになります。つまり、モノの流れや、その流れを担った船主や商人を追うことで、日本の歴史をかなり語ることができるわけです。

こういう研究は、古い船主のお宅、例えば右近(うこん)家[福井]や内田家[愛知]に残っている古文書の全体目録をつくり、しかもそれを各地で比較しないと進みません。「この荷物は、なぜここに送られているのか」「なぜ、あるはずのない商品がここに混じっているのか」と、疑問を検討しないといけない。例えば「尾州廻船に、なぜ江戸で買った八戸大豆が載っているのか」「その大豆はどうやって運ばれてきたのか」という疑問ですが、それは、最近までわかりませんでした。

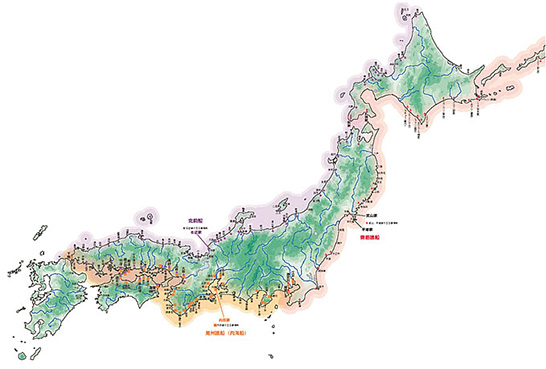

三大航海圏

まず、18世紀〜19世紀、江戸後期における舟運路をどう捉えるかという問題があります。私はこの時期、日本列島を3つに分けて「北前船(きたまえぶね)」「尾州廻船(びしゅうかいせん)」「奥筋廻船(おくすじかいせん)」からなる三大航海圏として考えています。これは物流からの裏付けです。

3つの航海圏は両端の港でリンクしています。例えば、奥筋廻船と北前船という2つの航海圏が結節する箱館港と松前港はハブ港(海上輸送の中継地点となる港。周辺各地への交通機関が集中する場所でもある)ということができるでしょう。同様に、尾州廻船と奥筋廻船が結節するのが江戸港、神奈川港、浦賀港。北前船と尾州廻船は基本的には大坂港、兵庫港で結節しますが、瀬戸内海一帯でも重複しています。このようなハブ港が成立して、日本全土を覆う流通ネットワークができ上がるのが19世紀前半のことです。

それぞれの航路には、有力な船主がいます。北前船船主である越前河野(こうの)浦の右近家の商圏は、稚内から始まって日本海側を下って大坂、兵庫、堺まで及ぶ。奥筋廻船の船主である石巻の武山家や平塚家の資料を見ると、その商圏は北海道の東岸から東北太平洋岸、関東の江戸、浦賀に及んでいる。尾州廻船の船主、内田家の史料を見ると、江戸から瀬戸内海沿岸、下関まで及んでいる。そして、それぞれの船主の家は、各航路の中央部に立地しているという特性がある。

これは、江戸時代前半に機能していた、京・大坂・江戸の三都を中心とする流通構造とは違うものであると考えています。どちらかというと、江戸時代前半は三都の特権的な商人が主人公となり、彼らの取引ネットワークが形成されており、新興商人はなかなかそこに参入できないというイメージがあります。この新興商人については、後でくわしく見てみましょう。

|

北前船(右近家)の主な積荷 (越前国河野浦・右近家文書より) 蝦夷地(松前・江差・箱館・西蝦夷地)から 北陸・瀬戸内・上方(大坂・兵庫・堺)へ ○肥料[鰊・鯡〆粕・干鰯] ○食料[身欠き鯡・白子・数の子・干鱈・煎海鼠・昆布] 北陸・瀬戸内・上方から 蝦夷地へ ○衣料[木綿・綿・足袋・草履] ○食料[米(中国米・九州米・加賀米・越後米・庄内米)・小豆・塩・砂糖・醤油・味噌・酢・酒・漬物・蒟蒻・干瓢・椎茸・鰹節・素麺・饂飩・茶] ○雑貨[藁・筵・塗物・焼物・金物・紙・傘・線香] ○燃料[蝋・油] ○建材[畳・蓙・薄縁・釘・竹・灯籠・渋柿・石灰・ベンガラ] ○船具[碇] ○その他[薬・煙草・阿波粉・絵馬] |

尾州廻船(内田家)の主な積荷 (尾張国内海・内田家文書より) 瀬戸内・上方(大坂・兵庫)から 関東(浦賀・神奈川・江戸)へ ○食料[西国米・瀬戸内塩・砂糖] ○燃料[水油] ○肥料[西国糠] ○その他[畳表・蓙・銭] 瀬戸内・上方から 伊勢湾(名古屋・桑名・四日市・津)へ ○食料[瀬戸内塩・瀬戸内砂糖・西国大豆・西国麦・松前昆布] ○肥料[蝦夷地産鰊〆粕・西国〆粕] ○その他[紙・藍・煙草] 伊勢湾から 関東(浦賀・神奈川・江戸)へ ○衣料[綿] ○食料[米・酒] ○肥料[糠] 関東から 瀬戸内・上方・伊勢湾へ ○食料[奥州大豆・関東大豆・小麦] ○肥料[奥州〆粕・奥州干鰯・関東干鰯] ○その他[銭・魚油] |

奥筋廻船(平塚家)の主な積荷 (陸奥国田代島・平塚家文書より) 蝦夷地(松前・箱館・東蝦夷地)から 東北(石巻)・関東(那珂湊・銚子・浦賀・江戸)へ ○食料(海産物)[秋味(塩鮭)・塩鱒・塩鰤・数の 子・筋子・身欠鯡・昆布] 東北から 蝦夷地(松前・箱館・東蝦夷地)へ ○食料[奥州米カ] (陸奥国石巻・武山家文書より) 東北(石巻・寒風沢)から 関東へ ○食料[本穀米・免米・相馬米・岩城米・南部米・奥州大豆・小豆・小麦・鰹節] ○肥料[鰯〆粕] ○燃料[魚油・菜種] ○建材[丸太] 関東から 東北へ ○衣料[木綿・繰綿・絹・紬・縮緬・縞・雪駄] ○食料[才田塩・茶(駿州茶)・黒砂糖・白砂糖(讃州三盆白)] ○雑貨[陶磁器(瀬戸物)・漆器(会津塗)・提灯・紙(美濃紙)・傘・線香] ○燃料[蝋燭] ○建材[畳表(近江表)] ○船具[織帆・刺帆・櫓・銅板・麻・檜綱・碇・棕呂皮・チャン] ○その他[銭・屏風・書籍・錦絵・仏具] |

|

北前船・尾州廻船・奥筋廻船 主な積荷 (歴史学研究会日本史研究会『日本史講座第7巻』東京大学出版会2005)119ページより |

舟運で運ばれていたのは

各航路では、カバーしている範囲が異なりますから、運ばれていたものも当然違います。このことは、これまで大雑把にはいわれてきたことですが、各船主家にある史料を分析してまとめることで、具体的にわかってきました。

蝦夷地から北陸、上方、江戸に流れるものは、食料あるいは肥料としての海産物があります。魚肥、ニシン、白子、数の子、昆布などです。

逆に、北陸、瀬戸内、上方から蝦夷地方面に流れるのは衣料品や食料品関係で、米、塩、醤油、砂糖、酢。さらに雑貨品。燃料としての蝋や油、建材としては畳、釘、竹、その他薬、煙草など。北陸農村から藁や、むしろとか出てきますし、東北から蝦夷地に向けては、米が大量に運ばれていますが、これは江戸時代前半には見られなかったことです。東北からは、江戸にも仙台米が運ばれます。東北への帰り荷物では、関東からの衣料品が多い。

こういう流れを押さえることで、流通路の中で港の持つ機能も少しずつわかるようになってきています。

庶民の食卓が変わる

流通路が拡大、複雑化し、モノの生産と消費の主体が庶民に及び、多様化していくのが江戸後期といってよいと思います。この結果起きるのが、庶民の食文化の成熟です。

一例を挙げますと、まず醸造物があります。江戸時代初期は味噌・醤油などの醸造生産地帯である銚子[千葉]や武豊(たけとよ)[愛知]では、地回りの大豆を主に使っていました。ところが江戸時代後期になると、奥州産の南部大豆が運ばれるようになります。武豊の文書にも「大豆は奥州産がいちばん良い」とあって、江戸・神奈川・浦賀[神奈川]というハブ港を越えて伊勢湾沿岸にまで流通するようになりました。

これは大きな変化です。塩の場合も播州赤穂塩が高級品として珍重されましたが、徳島の鳴門でつくられる後発商品の「斎田塩」が価格も手ごろで民間に浸透するようになります。米と大豆、塩がそろえば、味噌などの醸造品が生まれます。知多半島や三河では、奥州大豆と斎田塩などで味噌がつくられ、それが伊勢や関東方面に出荷されていきました。

では、海産物はどうかというと、当時は冷蔵技術がありませんから、海産物は塩乾処理したものになります。この時期三陸地方から安価な鰹節が入るようになってきます。庶民階層にまで醤油と鰹節が入り、食卓が変わるわけです。

江戸時代前半の庶民の食事は、調味料も素朴で、塩ぐらいしかなかったといわれます。それが化政期あたりから関東地回りの醤油が入ってくる。そのもとは三陸の大豆や瀬戸内の塩で、この大量供給により、江戸・大坂の食文化がどう変わるかという興味深い問題があります。

また、蝦夷地産の二大生産物として鮭とニシンがあります。東岸で鮭、西岸ではニシンが有名です。この蝦夷地西岸から北陸〜瀬戸内〜上方までのラインは今でもニシン食材の文化圏ですね。

一方、蝦夷地東岸は鮭文化圏です。鮭は平塚家の奥筋廻船ルートで石巻[宮城]や那珂湊[茨城]、江戸に運ばれました。那珂湊では那珂川を遡上して茨城や栃木まで運ばれていきます。銚子から利根川を上り、群馬や江戸に入る場合もあります。このため、東北から関東地方の太平洋側は、鮭食材の文化圏になっています。朝ご飯で塩鮭を食べる風習がいつごろ始まったかというと、おそらくはこの時期ではないでしょうか。

要するに18世紀〜19世紀は、農産・海産物や加工品が大量に市場に供給されるようになり、庶民に行き渡るようになる。それが、いわゆる「和食革命」といわれる現象となって表れたといってよいでしょう。

物流の担い手たち

このような市場の変化を支えた大きな要因は、舟運輸送の活発化であり、それを促したのはさまざまな性格を持った商人といってもいい。

商人は各地に広域的なネットワークをつくっていまた。伊勢商人、紀州商人、尾張商人、会津商人など多数いますが、有名なのは近江商人です。

近江商人は、厳しい倫理観と商業技術を持っており、領主も彼らの技術を必要としました。このため、江戸初期から領主と協力して、特権的な位置を確保します。その出店範囲は広く、東北ですと主要な城下町の商人は近江商人で形成され、寒い東北で需要が高かった木綿を16世紀から17世紀にかけて扱っていきます。

彼らが扱う商品は、陸上輸送が多い。納期がはっきりしている商品や高級品で、薬や呉服などです。船は大量に安価で運べるけれど、風が吹かなければ待たなくてはいけませんから、そのような商品には馴染みません。とは言うものの、中山道で高級呉服を運んだ商人が、仙台に着いたときに「大名行列にぶつかって納期が遅れて申し訳ありません」なんて書いた詫び状が残っていますから、陸路も確実といえないこともありました。

このような江戸前期に領主と密着して幅を利かせた特権商人の世界に、江戸後期には新興商人が参入するという大きな流れが各地で見られたようです。下の図表は時期ごとに異なる商人類型を一覧にしたものです。現代にも残る商人たちが江戸後期に輩出していることは、注目されるでしょう。

近世(江戸時代)の商人の時期的類型| 時期 | 政権 | 市場の特徴 | 商人類型 |

代表的な商人 赤文字は今日まで 存続している商人・企業 |

時代を 代表する 流通拠点 |

|---|---|---|---|---|---|

|

17世紀前半 (近世初期) |

家康・秀忠・家光政権 | 戦国大名の領国市場から統一政権 江戸幕府による全国市場の形成期 | 初期豪商 |

【堺】 津田宗及(天王寺屋) 今井宗久(納屋) 呂栄助左衛門 【大阪】 淀屋常安 鴻池新六 【博多】 神屋宗湛 島井宗室 【敦賀】 道川六郎右衛門 高島屋 【伊勢大湊】 角屋七郎兵衛 |

堺・博多・ 敦賀・伊勢 大湊 |

|

17世紀後半 〜18世紀前半 (近世前期) |

綱吉政権 吉宗政権 (享保改革) |

藩領国経済圏の確立 その上に君臨する三都(大阪・京都・江戸) および国際貿易港・長崎 |

問屋商人 (江戸十組問屋・大阪二十四組問屋仲間) 都市小売商人 |

【大阪】 住友友以 【江戸】 紀伊国屋文左衛門 奈良屋茂左衛門 三井高利(越後屋) 【京都】 下村彦右衛門(大丸屋) 【名古屋】 伊藤次郎左衛門(松坂屋) 【近江】 西川伝右衛門 中井源左衛門(日野屋) 大村彦太郎(白木屋) |

大阪・江戸・京都 各地の城下町 東廻り・西廻りの主な湊町 |

|

18世紀後半 (近世中期) |

田沼政権 定信政権(寛政改革) |

幕府財政・諸藩財政の窮乏 天明大飢饉 |

御用商人 株仲間結成のピーク |

【淡路→蝦夷地】 高田屋嘉兵衛 【紀州→蝦夷地】 栖原屋角兵衛 【加賀→蝦夷地】 銭屋五兵衛 |

在郷町 地方湊町 |

|

19世紀前半 (近世後期) |

大御所政権 水野政権(天保改革) |

農民的商品生産 各地の特産物生産の発展 諸藩の国産専売政策幕府財政の窮乏 天保大飢饉 |

新興商人(株仲間外・非特権商) |

【京都】 飯田新七(高島屋) 【北陸】 大家七平 広海仁三郎 右近権左衛門 馬場道久 藤井能三(北前船首) 【東海】 内田佐七 伊藤嘉七 瀧田金左衛門 伊奈半三郎 中野又左衛門 |

江戸・大坂・伊勢湾・瀬戸内などの内湾市場圏 |

|

19世紀前半 (幕末維新期) |

慶喜政権 維新政権 |

幕藩制経済体制(三都〜城下町全国市場圏)の崩壊 戊辰戦争 資本制経済体制への再編(国民全国市場の創出) |

政商 |

【江戸】 大倉喜八郎 安田善次郎 【京都】 小野善右衛門 古河市兵衛 【近江】 伊藤忠兵衛 【長州】 白石正市郎 藤田伝三郎 【土佐】 岩崎弥太郎 【鹿児島】 五代友厚 |

横浜 神戸 |

作成:斎藤善之さん

江戸や大坂は株仲間による統制が厳しく行なわれていたので、新規参入が難しい地域でした。ですから、奥州の産物は江戸に直接入らずに、統制がほとんど及ばない神奈川や浦賀経由で上方に入る。興味深いのは、後に開国して、最初の開港地となった兵庫や横浜は、そうした新興市場圏のターミナルとして機能していた所だったということです。18世紀から19世紀の新たな流通ネットワークの中で開港地が選ばれているのです。何もない寒村に港ができたのではないというのが私の考えで、新潟も同様です。

ちなみに、尾州廻船が浦賀で下ろした荷物は、そこの問屋が買い取ります。奥州の船荷も、同じ問屋に入ってくる。そうした問屋が、江戸では深川(江東区)や新川(中央区)にもいましたが、強い統制を受けていました。

開国を経て明治時代になると、そうした統制がいったん解除されるので、新興流通勢力が江戸にも進出してきます。

サービス空間としての港湾

このような商いを担った人々によって、船と陸、モノと情報が行き交った場が港だったわけです。では港という場では、荷の扱いについてどのような業務が発生していたのでしょうか。

まず、船が港の口に着くと、曳き船が港内まで引っぱってきます。船乗りたちの世話、積み荷を降ろすか否か、船体の修繕の有無など、港としてはさまざまなサービスを供給しなくてはなりません。その窓口となるのが廻船問屋です。ただ廻船問屋はそれらの世話をするばかりでなく代理店のような役割も果たしていました。船乗りが手紙を出したければ飛脚に取り次ぐし、入出港に関する役所への届けを代行したりしました。祈願行為の代行もし、航海安全を願い、代参することまで行なっています。

積み荷についても、相場を教えるだけでなく、すぐ売りたいのか、値が上がるまで蔵に置いてから売りたいのか、売り先が決まっていて手数料だけとってそれを仲介するのか、船側の希望に応えます。また、病気になった水主(かこ)の手当をしたり、補充をしたりという口利きもした。このようにさまざまなバックアップサービスがあって船は動くわけですが、廻船問屋のもとに組織化された港の機能として、それが提供されていたことがわかります。

常夜灯や日和山の整備などは、おそらくそうした廻船問屋が主導しておこなわれたと思います。江戸時代は現在以上に受益者負担の社会でした。入港船から廻船問屋が金を取って、それを仲間組織で相談し分配したんでしょう。

現段階では、この程度まではわかっていますが、港の具体的な営みについてはまだまだわからないことも多いのが現状です。

奥筋廻船の三タイプ

このように見ると、少なくとも江戸時代後期、18世紀から19世紀には、港湾というのは舟運と商いが相互に支え合うことにより、全国のさまざまなモノが、庶民レベルにまで流通するという「市場の構造」に大きな影響を及ぼしたともいえるでしょう。

だから、舟運のことを考えることは、そうした港町をつくった商人について考えることともいえます。

奥筋廻船に限ってみても、船主となる商人には3つのタイプがあると言ってよいでしょう。1つは「御穀船」といわれる船を扱っていた商人で、仙台藩の藩米などを運ぶもので、領主の規制を受ける代わりに保護も受ける。70〜80艘はあったと推測されます。主任務は石巻から江戸に米を運び、帰りは藩の求めていた商品を運んで仙台藩の経済を支えていました。

2つめが、純然と輸送に特化した商人・船主です。生産物が集まってくる都市に拠点を持つ商人です。後ほど紹介する石巻の武山家は、そうした例のひとつです。

越前の右近家や、石巻の平塚家などもそうで、平塚八太夫は右近家と同じような軌跡を辿ります。買積み商いをして、東蝦夷地の鮭を買い、関東に持ってきて売る。東の北前船ともいえる存在です。

3つめが、次に紹介する千田(ちだ)家[大船渡]で、生産者が船主を兼ねているタイプです。現地生産している海産物を、手船を持って売り込みに行くところまで担っていました。

※買積み方式と運賃積み方式

菱垣廻船や樽廻船が、積荷を運んで所定の運賃を受け取る「運賃積」方式をとっていたのに対し、北前船や尾州廻船などは、船側が積荷を自己商品として買い取り、それを高く売れる所に自由に輸送して売買差益を採用していた。その方式を「買積」方式という。

千田家

岩手県大船渡市三陸町綾里(りょうり)に今も残る千田家の現当主は、千田基久兵衛(きくべえ)さん。千田家は、江戸時代には廻船交易で大きな財をなしていました。この古文書を、私たちが組織した「三陸古文書調査研究会」で一つひとつ整理し、目録をつくり始めています。(編集部注:東京農工大学助教授、高橋美貴さん(「三陸水産資源盛衰史」参照)が代表を務めている)

この千田家の生業は、網元としての漁業生産でした。どれぐらい人を使っていたかはわかりませんが、自分の浜に住んでいる賃稼ぎ労働者を浜子(はまこ)として雇用していました。主には鰹(かつお)漁ですが、鮪(まぐろ)漁、鰯(いわし)漁も行なっていたようです。ほかには鮑(あわび)、ウニ、昆布、ワカメといった磯漁も行なっていたようです。でも、今と違って、それらが豊富にあることと、商品にできるかは別問題です。特にウニはたくさん捕れても、生のままだとすぐに傷んでしまう。新鮮なまま運ぶ流通手段がなく、保存技術も塩ウニぐらいでしたが、まずいために需要がなかったようです。

その中で、鰹製品は塩を大量に使って塩鰹にして、塩辛い鰹の半生利節みたいなものが素朴な加工として、行なわれていました。

これらの諸製品が、おそらく千田家の江戸中期の経営を支えたんだろうと思います。捕ったらすぐ加工しなくてはならないから、浜周辺で全部加工していたはずです。山が迫っている土地柄なので耕地は少なく、漁業生産以外には山仕事を主として行なっていました。

そして一番重要だったのは、それらの生産物を江戸に持って行く運輸業です。千石船を何艘保有していたかは時期によっても違うし、まだ特定できませんが、自己所有船を持ち、乗組員を育成して船頭や水主を任せ、江戸に運んでいたのです。

つまり、自分で生産したものを運ぶために手船を持っている。それ以上の荷物を運ぶために運送業に乗り出したかどうかは、これからの研究課題です。現在残る千田家の資本のつくられ方から見て、多少は周辺の荷を集めて出荷しているでしょうが、例えば蝦夷地に行って海産物などを買いつけて、それを江戸に運ぶという輸送業へ進出した痕跡は、今のところ見つかっていません。千田家は、もっと地元密着型の生業発展をした地域型商人という感じがします。

これと違うのは、先ほど第二類型として挙げた石巻の武山家です。武山家は生産とは離れた輸送業者型です。このため、地元の生産過程に密着していない。つまり、荷物を中継すればよい問屋型なのです。しかし千田家は生産過程を丸抱えしてやらなくてはいけない。だから、自身が社会的資本と技術を抱え込む形になりました。

しかも、そのため人々をまとめあげることが必要で、そこで信仰的な拠り所も担うことになります。千田家に残された御堂は大変立派なもので、海に命を預けざるを得なかった水主だけでなく、命運をかけていた千田家自身の精神的よすがになっていたことは想像に難くありません。

それにひきかえ武山家では、そういう機能は港町の神社仏閣が果たすので、自らの屋敷にそこまでは抱えませんでした。

千田家と綾里港

石巻と比べて、綾里は入り江で、河口でもないし広い後背地を持っているわけでもありません。沖を通る船は来るとしても、風待ちであったり、船の修繕や水や食料の補給、乗組員に病人が出たりといった問題が出たために寄港した程度でしょう。

おそらく、湾口に近づいてくる船に、小舟を出して近寄っていき、「曳いてくれ」と言われれば縄を渡し曳いてやる。出航のときも、ある程度沖合まで曳いてやってそこで帆を上げる。そういう情景があったのでしょうね。

そういう点で、綾里のように外海に開けてちょっと入り江になっているような所は寄り込みやすい。

地域開発と商業

千田家は大商人であり大漁民であり、地域の行政官でもあり、かつ自ら御堂を建てて袈裟を着てお経をあげる宗教者でもありました。周囲が山ですから、すべて自分でやるしかない。地域の人々も自分たちの生存を託し、それを保証していかなくてはならないという名望家の自覚もある。

だから、天明の大飢饉と天保の大飢饉のとき、つまり近世三大飢饉の後半2回、千田家は地域の人々の生存を保証しています。よそから米を買ってくることまでしているのです。その時点では損をしても、そこで生存を保証したとなれば、三代ぐらい後まで地元民からの忠誠や労働奉仕を受けられるし、一蓮托生の関係を強められます。目先の利害で動いていては、この世界ではやっていけません。そういう世界をつくったからこそ、人里離れた地で資源をうまく商品化し、大きな富に変える力を持ったのです。これが地域名望家的な家の姿なんです。

そういう千田家のような存在は各地にあったと思いますが、東北には特に多かったと思います。東北はフロンティアですから、「開発しながら生存していく」という課題をかなり後まで持っていました。

ところが持続的に、また自己完結的に地域資源を生かしていくという技術を、現代人は失いかけています。だからこそ、こういう千田家のような存在形態が、現代社会にとって大きな意味を持つと思います。

そして、こうした千田家のような存在がつくりだした生産と物流の場が、江戸時代後半の非常に成熟した江戸文化を支えていたということです。その影響は、江戸の庶民の食卓にまで到達し、さらには現代の私たちにまで及んでいるのです。

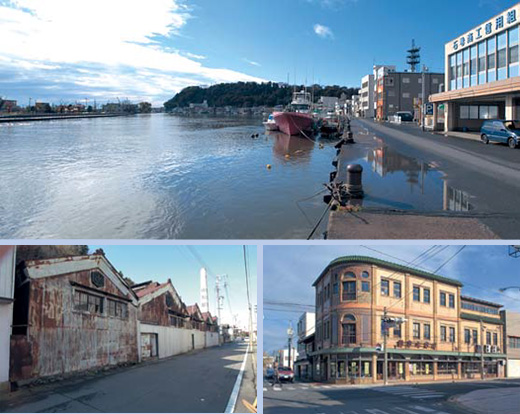

【港町石巻と船主武山家】

宮城県石巻は北上川河口に位置し、ここから仙台藩の御穀米(藩米)が江戸に運ばれていた。一時、江戸の消費米の三割が御穀米といわれたほどで、盛時は多数の千石船が港外に停泊していた。

また、北上川流域の物産も川船で石巻に集まった。例えば三河・岡崎の八丁味噌カクキューの江戸後期の大豆仕入地に盛岡や花巻の地名が見えるように、北上川舟運が奥筋廻船とリンクする場でもあった。

その石巻で活躍した江戸から明治期にかけての廻船主に武山家がある。数艘の千石船を所有して活躍した廻船業(御穀米船主)で、その後、金融業や醸造業を手広く営むようになった。武山家には1897年(明治30)ごろに増築された母家の襖の下貼りという形で、当時の証文や通帳が多数残されていた。1979年(昭和54)に母家を改築した際不要になった襖はそのまま保管され、古文書が発見されてからは石巻市の市史編さん室によって、通し番号をつけて整理されたという。

その膨大な数の史料は、現在、「石巻千石船の会」事務局長でもある本間英一さん(写真上)に受け継がれている。武山家七代目の一郎(1864年、元治1生まれ)の男子子孫が亡くなり名跡が途絶えたため、四女ひでの嫁ぎ先である本間家が相続したからである。英一さんは、ひでの孫。

この『武山六右衛門家文書』は、斎藤善之さんが中心となって7年の歳月をかけ、通算161回の勉強会を経て解読され、1冊の本にまとめられた。(写真下)

その文書を見ると、江戸や浦賀の商人に宛てた受取状や書状も多く見られ、石巻と江戸のつながりの強さが垣間見えるものとなっている。しかも、そこに書かれた江戸の商人には、越後屋(現・三越)、山本嘉兵衛(現・山本山)など、今に続く老舗の名前もあり、歴史の空白を埋める大変貴重な史料である。

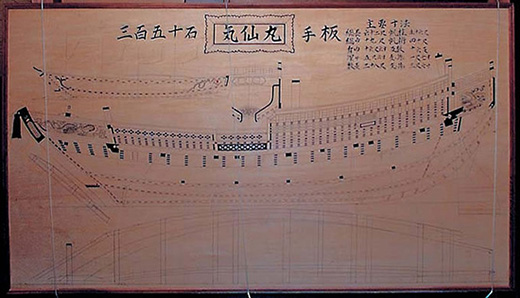

【和船建造技術を伝える船大工棟梁、新沼留之進さん】

現在、実物大の和船を復元できる棟梁としては、日本で唯一人ではないかといわれている新沼留之進さんは、大船渡市在住の船大工の棟梁だ。

これまで手がけた船は、気仙丸(1991年、岩手県大船渡市、350石)、浪華(なにわ)丸(1999年、大阪府大阪市、1000石)、みちのく丸(2005年、青森県青森市、1000石)などで、和船の復元をするといえば必ず声がかかる棟梁である。

新沼棟梁は1930年(昭和5)に大船渡で生まれた。第二次世界大戦の最中に大工になり、鋼材が不足していたため木で輸送船がつくられていたところから木造船の世界に入った。戦時標準型といい300tぐらい、つまり千石船二杯分ほどの大きさの船を、三井木船大船渡工場でつくったという。

戦後も、ずっと木造船をつくってきたが、まわりは鉄鋼船からFRP船になり、だんだん木造でやる船大工はいなくなっていった。

しかし新沼棟梁は、20年以上前から

「やがては、こういう北前船を復元しようという時が必ずくる」

と信じていたそうだ。北前船を復元させて、世の中の視線を和船にクローズアップさせてみよう、という野心があったという。その間は、FRPの船型づくりで生活を支えていた。

最初に手がけたのが気仙丸。「三陸海の博覧会」(1992年)で何か人目を惹くものを、ということになり、新沼棟梁は

「これからは自然エネルギーの活用が必要なんだ。陸上物流よりも海上物流のほうがはるかに少ないエネルギーでモノを運ぶことができる。

しかも自然の風を利用してモノを運ぶというのは、非常に合理的。これからは先人の知恵を活かして、海の輸送体系を考えたらどうだろう」

と提案した。友人の東海新報(大船渡市の地元新聞)編集長らの後押しもあって、実現できることになったが、一緒にやろうと声をかけた大工仲間たちも、「できるはずがない」と最初は半信半疑だったという。

気仙丸が1年で完成できたのは、それまでの間に新沼棟梁が復元を意識して研究したり、資料を集めたりしていたお蔭だ。三井木船での体験も、大いに役立ったという。

新沼棟梁がもっとも腐心するのは、なんと言っても船の安全性。「船底勾配」とか、長さに対する船幅の割合とか、そういった基本的なものを自分なりに考えたり調べておかなければ、本当の意味で安全性に得心できない。

気仙丸が完成し、船下ろしを終えて帆走にも成功したことに、多くの人が驚いた。「まだ、和船の大型木造船をつくれる棟梁がいる」ということが、徐々に広まり、佐渡の白山丸、大阪の浪華丸、青森のみちのく丸へとつながっていった。特に「みちのく北方漁船博物館財団」が所有するみちのく丸の製造は、船大工の後継者育成の意味合いもあるといわれている。

新沼棟梁によれば、

「三陸沿岸は気象条件が厳しいんです。岩礁が多いし、霧がかかる。そのためには、堅牢につくることを心掛けています。材料はふんだんにあるし、昔から人件費が安いから、材料に金をかけて堅牢につくるというのが、こちらの考え方」

船というのは、150から200tもの重量物を積んで波の上を移動するわけだから、陸上の構造物と違って船体に非常な破壊力が加わる。しかも、悪天候になると、相当な波浪の衝撃や風圧もかかる。そういう破壊力に耐える強度を持たせなければいけない。

しかし、新沼棟梁はただ昔の工法をなぞっているだけではない。みちのく丸の厚さ15cmの外板をはぎ合わせる釘は、1尺2寸の縫い釘。その縫い釘をつくるにも、今では鍛冶屋さんの手間がかかり、値段も高くつく。そこで、市販の直径15mmのスクリューネジで締めれば同等の強度が得られることを確信して、代用した。

復元に必要なのは、船大工の技術だけではない。木造船に適した材木の入手が不可欠となる。みちのく丸にはさまざまな材種の木材が適材適所に使われている。一番力がかかるような箇所には、固くて丈夫な材料を使う。滑車の心棒には、長持ちして、割れにくい樫。まさに適材適所の知恵である。

帆柱をとった後の辺材も使う。見た目に目立つ所には、「見栄えがいいな」と思う辺材の木目がきれいな所を利用する。できるだけ材料を無駄にしないように辺材の利用も考えているそうだ。意外なことに、船は海水に浸かっている部分は比較的長持ちするという。しかし、海水から露出した部分は雨水に当たって傷みが早い。雨水は細菌が繁殖しやすいため、木が腐りやすいのだそうだ。

そのため和船は、だいたい7年で大作事をするということになっているのだが、寿命としては20年が目安じゃないか、ということである。

寿命を迎えた和船の材は、昔は使える所は船に再利用され、陸に上がって住居の一部(舟板塀など)に使われることも多かった。

「模型は度々つくっているけれど、あんなものはおもちゃだから実際には役に立たない」

と言う新沼棟梁。ただの飾り物ではなく、荒海に出て行っても航海できる本物の船の復元に、新沼棟梁は職人としての誇りをかけている。

【大船渡の船主千田家】

大船渡の千田家は、大船渡市三陸町砂子浜大家にある。リアス式海岸の谷・入り江奥に広がる大船渡市中心部から、山を3つ程越えた岬の北側という千田家の立地は、現代ではいかにも不便な印象を感じさせる。

14代目の現当主・千田基久兵衛さんは1928年(昭和3)生まれ。先代の基久兵衛さんの時代から、千田家には研究者がよく訪ねてきたという。

「みなさん、大船渡から綾里駅(三陸鉄道南リアス線)に来て、ここまで歩くんですよ。とても日帰りできないから泊まっていかれました。父は、そうした先生方と話し合うのを本当に楽しみにしていました」と当時の思い出を語る。

綾里駅から大家までは、山肌にへばりつくようなくねくね道の山越えである。このような土地に、かつて「砂子浜大家」と呼ばれ、自ら千石船を持ち、江戸へも荷物を運んでいた豪商が存在していたのである。

なぜこの地に千田家は本拠を構えたのだろうか。

海産物を加工してすぐに大きな都市へ運び出すならば、漁場にもすぐ出られるこの場所はなかなか好都合なのではないか。そのことは、前面に広がる海を見て理解することができる。船さえあれば、八戸や石巻、さらには那珂湊へのアプローチも良好だ。その上、海産物の加工に必要な薪、あるいは船を修理するのに必要な材木も後背の森林から入手できる。それを裏づけるように、千田家の生業は海産物の生産、流通だけではなく、林業も大きな柱となっている。

千田家は海産物の加工品を江戸などに出荷することで、江戸時代に勢力を増してきたと思われるのだが、昭和初期もまだ、その漁業生産は活発だったようだ。

「私が小学校時代には、鮑を夜通し捕りました。今はだめになったけれど」

とご当主が語る鮑は、「吉浜鮑(キッピンアワビ)」の名で中国にも輸出されていたという。塩鰹や鮪節も生産しており、ご当主が子どものころには、浜に釜が設けられていたことを覚えているという。

「でも、網元というのは5年周期でみて、儲けと損がトントン。ともすると負債のほうが多くなってやめてしまいました」

と言うご当主の言葉からは、天候などの条件で漁獲高や売値が安定しないという漁業生産の不確かさがうかがい知れる。昭和に入ると、千田家は山林経営にほぼ専念することになる。

今も残る千田家の屋敷は、玄関をくぐると見事な造作である。しかも屋敷内に浄土真宗の持仏堂があり、当主自らが袈裟を着てお務めをするという。当時、京都・東本願寺まで木仏安置御免をいただきに行ったという記録も残っている。

まさに千田家がかつては綾里村の肝入を務め、明治以降も大区長を務めるなど、この地に住む人々の行政・政治、生業と商い、そして祭祀の中心者でもあったことを実感させるものであった。

地元漁師を束ね、海産物を加工し、自らの船で遠方の市場に持ち込んだ商人と港の痕跡が、ここには残っている。