機関誌『水の文化』29号

つくり育てる漁業

三重県伊勢市

独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所

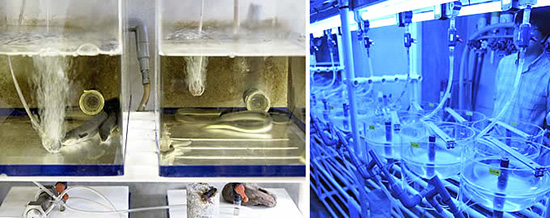

孵化して27日目、1cmにも満たないウナギの子ども、プレレプトセファルス。

通称200海里規制と呼ばれる取り決めが公布されたのは、1977年(昭和52)。「沿岸12海里から沖合は公海とする」という、それまでの海洋法にのっとった漁業のあり方を、根幹から揺るがすものとなりました。養殖研究所は、「捕る漁業」から「つくり育てる漁業」へと転換が迫られた1979年(昭和54)に、水産庁の付属研究機関として設置され、2001年(平成13)に独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所として再発足しました。 激変する日本の漁業において、「つくり育てる漁業」、その中でも特に養殖に果たす同研究所の働きを追いました。

-

編集部

養殖研究所

独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所の本所がある三重県南伊勢町は、風光明媚な五ヶ所湾に面しており、真珠養殖で有名な英虞(あご)湾の西に位置している。三重県に2庁舎と札幌、大分、高知の5拠点で活動を展開している。

養殖というと、食用の水産物を思い浮かべがちだが、養殖真珠も「つくり育てる」という意味では同じ分野。いずれも、美しい海と恵まれた自然環境という条件がなければ、実現しにくい仕事である。

水産資源の枯渇、漁業者の高齢化、海外買いつけでの買い負けなど、日本人の魚食を脅かすさまざまな問題が山積する現在、養殖技術には今まで以上に大きな期待が寄せられている。

編集部では、同研究所の業務推進部長の杜多哲(とださとる)さんにうかがった同研究所の活動を交え、養殖の現状について調べてみた。

そもそも養殖とは何か

養殖は生産管理が可能なため、漁獲による漁業に比べて、科学技術の成果を反映させやすいシステム。その代わり、管理のための施設や労力、育成のための飼料などの投資が必要となる。養殖研究所では、より効率的な養殖業を支援するために、多方面からの研究を行なってきた。

養殖とは「区画された水域を専用して水産生物を所有し、それらの繁殖及び生活を積極的に管理・育成して収穫する手段」と定義されている。

その中でも「完全養殖」とは人工孵化から育った親魚が産んだ卵を再び稚魚まで育てたものをいい、その段階に達していないものを「不完全養殖」と呼ぶ。

完全養殖が実現しにくい魚種の中でも、ウナギとマグロはその双璧だったが、2002年に近畿大学がクロマグロの養殖に成功。1970年代から取り組んできた成果が出て、市場に出回るまでになったが、孵化してから40日までの生存率が0.1%という段階で、まだまだ開発の余地があるという。

ウナギに関しては、世界で初めて養殖研究所が、2002年に人工生産に成功している。

また、出荷調整などの目的で短期間、一定の区画内で飼養することは「畜養」と呼ぶ。不完全養殖のことを畜養と呼ぶ場合があるのだが、厳密にいうと畜養と養殖とは区別されている。

国内の養殖生産量は、2005年(平成17)で125万t、生産額でいうと4900億円で、漁業全体に占める割合はそれぞれ22%、31%に上る。

将来の水産業においては、乱獲を防ぎ持続的生産を目指す資源管理型漁業と並んで、より計画生産が可能な養殖業が大きな柱となると考えられ、養殖研究所に求められる責任もいっそう大きくなっているのだ。

養殖の歴史

我が国における養殖の歴史を、振り返ってみよう。

淡水魚養殖の記録は、案外古くまで遡れる。

単なる飼育ではなく「養殖」と認められるようになったものの文献としては、元和年間(1615〜1623)の鯉に関する記述が最初とされており、弘化年間(1844〜1847)には水田を利用した粗放的な稲田養鯉(とうでんようり)が、1887年(明治20)ごろには流水養鯉と呼ばれる集約的な手法が、それぞれ開発されている。

1951年(昭和26)には、養殖業を飛躍的に発展させた小割生簀という大量生産の手法が開発されるものの、小割生簀は各地の湖水の富栄養化を助長するといった弊害も引き起こしてしまった。

海産魚類に関しては畜養が主であり、本格的な養殖としては、1927年(昭和2)の香川県・引田町の築堤式養殖施設で行なわれた稚魚試験養殖が最初とされるそうだ。ここではハマチ(ブリ)、アジ、サバ、鯛、黒鯛が養殖された。

海産魚類においても、小割生簀による養殖方式が、生産増加に大きく貢献している。

ただし、内水面での淡水魚養殖同様、漁場の富栄養化を招き、有害赤潮の頻発といった弊害を引き起こした。

また、狭い仕切り内に高密度で飼育されることによるストレスや、病原菌による発病を防ぐために、抗生物質を多用することへの懸念も顕在化する。

養殖魚に対して抱かれる悪いイメージは、こうした開発途上に生じた諸問題が原因ともいえるのだ。

環境への負荷を反省材料として、1999年(平成11)には「持続的養殖生産確保法」が施行される。

魚類の養殖には給餌が欠かせないが、無給餌養殖が可能な貝類、藻類の養殖は、よりサスティナブルなものといえるだろう。

牡蠣の地撒き式養殖は、延宝年間(1673〜1680)に現在の広島県付近の瀬戸内海で始められたのが最初といわれている。

牡蠣などの二枚貝は、海水中の栄養物質を吸収して増殖したプランクトンを取り込むため、無給餌養殖が可能である。

つまり生態系の大きな循環から見れば、二枚貝の養殖は、富栄養化の原因物質を海から取り上げることにつながるのだ。

牡蠣養殖は、地撒き式からひび建て式を経て、大正末から昭和の初めにかけて、いかだ式垂下養殖法が事業化される。さらに貝殻を用いた採苗法の開発で、今日の牡蠣養殖のための基本技術が確立、昭和20年代の末ごろから、耐波性の高い延縄(はえなわ)式垂下法が三陸海岸を中心として普及した。

海苔に関しても同時期の延宝年間に、江戸の漁民が生簀の防波柵に海苔がよく繁茂することを発見し、以降養殖による海苔の生産が始まったといわれている。

生産が飛躍的に伸びたのは、1960年代(昭和35〜)の人工採苗技術の成功と、1970年代(昭和45〜)の冷凍網(注1)の普及に因る。

1983年(昭和58)には、乾海苔(1枚の大きさが約19×21cm)で年間100億枚以上の生産量に達し、その後も年間80億枚から110億枚ほどの生産量を誇り、コンビニおにぎりによる需要拡大に応えるなど、重要な養殖業の一つになっている。

養殖研究所が属する水産総合研究センターでは、2000年(平成12)の九州の有明海における海苔の不作に対応して、色落ちの発生原因と原因プランクトンの生態を解明した。また色落ち海苔からビフィズス菌増殖促進物質を発見し、色落ちしにくい海苔を判別する遺伝子を見つけるといった成果も挙げているという。

牡蠣と海苔は、漁業生産量における養殖生産量が、ともに100%を占め、安定的かつ計画的な漁業として確立しているそうだ。

(注1)冷凍網

育苗が終わった種網(秋に張った秋芽網)の一部を、替え網として冷凍保存したもの。

開発以前は、養殖期間中に海苔が病気にかかったりして駄目になると、他の生産者から種網を譲ってもらうか、養殖を断念するしかなかった。海苔は摘む回数を重ねると、硬くなって品質が低下するが、冷凍網に張り替えることによって若い芽を摘むことができるようになり、品質向上にも貢献している。

育種の技術開発

養殖は、「生産管理が可能で計画的な運営がしやすい漁業」であるとはいえ、生物が順調に育つためには生息に適した環境が必要となる。種によって一定の環境条件があり、その条件から外れるにしたがって、生物にさまざまな生理的ストレスが発生するからだ。

そのためには、養殖対象生物の環境耐性に関するデータを集めることは不可欠である。そして、そのデータは養殖を行なう際に「適地適作」を見極めるための重要な判断基準になるのだ。

育種とは、病気に強いとか、成長が早いとかいった、人間にとって有用な性質を持つ個体を選んで品種改良していくことをいう。

家畜や家禽、農業植物の育種は広く認知されているが、水産分野では海や川から野生種を漁獲してくることが多かったために、今まで見過ごされてきた。しかし、養殖という「つくり育てる漁業」にあっては、大変重要な仕事であるということができる。

例えば、養殖比率がほぼ100%を占める海苔に関しては、そのほとんどがナラワスサビノリという品種で、選抜育種によってつくられたもの。

直接の養殖品種ではないが、魚介類の種苗生産に餌として用いられる珪藻類のキートセロスをはじめ植物性プランクトンの中には、野生種では考えられないほどの生産力を獲得した種がつくられている。

新しい育種法の一つとして、DNAマーカーを利用した、効率のよい方法(マーカー選抜育種)もある。

従来は個体の識別に、色や形といった目に見える形質を頼りにしていたが、遺伝子とかかわりが深い目印(DNAマーカー)を見つけて、これを指標として選抜を行なおうというもの。

具体的には、多数のDNAマーカーを集め、それらがゲノム(ある生物の持つ遺伝情報のすべて)上でどのような位置関係にあるかを明らかにする「連鎖地図」づくりから始める。次に、有用な形質と各DNAマーカーとの対応関係を調べ、その形質にかかわる遺伝子が連鎖地図のどこに位置するか見当をつける。

ヒラメは連鎖地図づくりが進んでいる魚種で、飼育方法も確立されているため、マーカー選抜育種の素地が整っている魚種ということができる。

そのため、これまでにウィルス性疾病に対して抵抗性を持つヒラメがつくり出された実績や、目のある側の白化に関与するDNAマーカーも明らかにされている。

現在、養殖研究所では、ヒラメ養殖に大被害を与えている細菌感染症に抵抗性を持つヒラメをつくり出すことに挑戦中だ。

一方、ブリも我が国で養殖生産量の多い海産魚だが、これまでに得られたDNAマーカー数が不十分で、より詳細な連鎖地図づくりから着手しているところだという。

並行して、ブリ養殖で被害が大きく、防除に多大な労力とコストがかかる寄生虫に抵抗性を持つ魚を選抜するために、最新の大型飼育水槽を使って研究を進めている。

育種には膨大な解析作業と解析に充分な魚の数、またそれらを飼育する労力と施設が不可欠だが、養殖の効率化のためには、DNAマーカー選抜育種は大変有力な手法なのである。

養殖研究所では、「飼育」と「解析」を両輪とする研究を進展させ、育種の成果を「実際の養殖技術へ応用」させることによって、将来性のある養殖産業に貢献するために努力している。

持続可能な養殖

現在、海面魚類養殖場では、貧酸素水や硫化物の発生などの環境悪化が起きている所もある。このような現象は、残餌や養殖魚の糞の量が自然浄化力の範囲を超えたことに起因している。

前にも述べたように、1999年(平成11)に「持続的養殖生産確保法」が施行された。この法律では、養殖場の水質と底質の環境基準が定められている。

養殖研究所では、残餌や魚糞を餌とすることにより、浄化に大きな役割を果たしている底生生物を調べることで、養殖許容量を知る手がかりを得る試みを行なっているという。

底生生物種組成とそのタイプ分けから「健全」(底生生物群集に悪影響が見られない)、「要注意」(底生生物が一部死滅し、組成が単純化)、「危機的」( 底生生物がすべて死滅)の三段階で評価し、「内湾度」(湾口の幅と水深、湾口から養殖場までの距離、養殖場水深から計算)を組み合わせることによって、養殖許容量を推定する。

底質の硫化物量を用いた基準を計算するために必要とされるが実測が難しい「酸素消費速度」は、コンピュータによる計算モデルを開発。

また、炭素と窒素の安定同位体比を用いて、養殖場の堆積物中に含まれる残餌や魚糞を定量化する方法も開発した。

炭素、窒素の原子量は12、14であるが、自然界にはわずかに原子量の重い炭素、窒素安定同位体が存在している。開発した方法とは、養魚飼料、魚糞、養殖場内外の堆積物の炭素、窒素安定同位体がそれぞれ異なることを利用して、養魚場由来の有機物がどれぐらいの量、また、どれぐらいの範囲にまで拡散しているかを特定する方法である。これによって、投餌量の適否を判断することができる。

光センサーによって残餌の水中濃度を検出して投餌量を制御する自動給餌機や、魚の摂餌要求に応じて必要最低限を給餌する自発摂餌システムの開発や実用化も進められているという。

このように残餌や魚糞によって富栄養化を招き、環境悪化を引き起こし易い現状を解決する方法として、生簀の沖出し、沖合化と複合養殖、及び陸上養殖に注目が集まっているのが、今の養殖事情だ。

小割生簀は、立方体もしくは円筒形の囲い網と、その形状を維持するためのイカダ及び海面上に保持するための浮子、アンカーなどで構成された施設で、かつては内水面、海水面ともに富栄養化をもたらした、と前にも紹介したが、反面、生産性の大幅な向上に貢献している。それは生簀内の換水率がよく、魚類の高密度育成も可能だったからだ。

我が国における魚類養殖場の利用可能面積が、当時の技術では限界に達したために、1980年代以降は漁場の沖出し、沖合化を目指して、耐波性に優れた小割生簀の開発が進められる。給餌のための機械設備や作業員の居住空間まで完備する「沖合生簀」や、小割生簀に天井網を張り、中空のゴム製浮子の空気を出し入れして荒天時前後に生簀を沈降・浮上させる「浮沈式生簀」も開発された。

アメリカの場合は、「養殖は環境破壊」という意識が強いため、養殖施設を沖合に出さざるを得ないそうだ。しかし、設置に多額の資金を擁する生簀の沖合化は、我が国においてはごく一部の普及に留まっている。

一方複合養殖とは、魚類などの給餌養殖と藻類や二枚貝などの無給餌養殖を組合わせたやり方で、養殖場から排出される有機物とその分解産物である栄養塩を藻類や二枚貝などに摂食または吸収させる方法。ただ、組み合わせる種の環境耐性や生態的特性を把握した上で、適応できる種類を選定する必要がある。

また、海中養殖に比べて温度や廃水の管理がしやすい陸上養殖の普及が、ヒラメなどの魚種で進んでいる。陸上養殖では廃水を濾過して循環させるため、環境への負荷が抑えられるというメリットもある。

いずれにしても、かつてのような狭い生簀の中に大量の個体を押し込めるというやり方は、環境負荷の点からも、おいしくて安全な魚づくりという点からもあり得ない。

安価な輸入魚に対抗するには、おいしくて安全、しかも由来のはっきりしている魚であることが競争力を持つ。そのためには、魚が健全に生育できる飼育環境を整えることが必要で、養殖研究所では「環境悪化を防ぎながら持続的な養殖を維持していくための養殖方法」を明らかにすることが使命でもあるのだ。

ウナギの「完全」養殖

完全養殖とは、人工孵化から育った親魚が産んだ卵を再び稚魚まで育てたものをいう。なぜ完全養殖が求められるのかというと、種によっては稚魚の入手が著しく困難になっているからである。

しかし、その代表選手であるウナギの完全養殖は、困難を極めている。その理由は、ウナギは生態が解明されていない魚であるということと、孵化した幼生を稚魚まで成長させるための餌が不明だったことによる。

養殖場で飼育しているウナギは、ほぼすべてが雄になる。そして、単に飼育しているだけでは性的に成熟することはない。ホルモンを与えて精子や卵を得るところから実験は始まる。

ウナギの人工孵化は1973年に北海道大学の山本喜一郎教授らのグループが既に成功させているが、このプレレプトセファルスは卵の中に持っている「卵黄」の養分を使って、わずか5日間生きながらえただけだった。

養殖研究所がウナギの養殖研究に取り組み始めたのは1989年のこと。「卵黄」の養分で生きていられるのはせいぜい2週間で、餌が見つけられずに、人工孵化したプレレプトセファルスを全滅させてしまう、ということが繰り返された。

1994年には、孵化したての海産魚の飼育に広く使われるワムシを、孵化後13日目のプレレプトセファルスが食べたことが確認されたが、栄養分を吸収することができずにやはり死んでしまった。

トライ&エラーが繰り返された結果、アブラツノザメの卵を冷凍乾燥して粉にしたものなら食べることがわかった。これは、ワムシの培養のときに補助的に使われるもの。この餌で、孵化後1カ月、体長1cmまでに飼育できたのが1996年のことだという。

餌の改良はその後も続き、大豆から抽出したペプチドやビタミン、ミネラルを加えることで、孵化後200日、体長3cmにするところまで漕ぎ着けるものの、そこでいったん進展が止まってしまう。

やがてミネラルの吸収を阻害するフィチン酸という物質がペプチドの中に含まれていることがわかり、フィチン酸の含有量の少ない餌を与えることで、ウナギが見違えるほど丈夫に育つようになった。これで孵化後250日、体長6cmを突破、柳の葉型のレプトセファルスにまでに成長させることに成功した。このレプトセファルスが変態を始め、20日間かけてシラスウナギに変態した。ここまでくれば、あとは養殖技術が確立している。このように、最終的に孵化からウナギの成育までに成功したのは、2002年のことだという。

ただ、課題は餌だけではない。温度が高いと成長が早くなるが、それだけ水が汚れやすくなって、ウナギの大敵であるカビなどの繁殖が進む。

そのために特殊な水槽をつくって、生きた幼生をきれいな水の水槽へ移す仕組みをつくったり(1日1回)、研究者がつきっきりで給餌を行なったりしている(1日5回)。

こうした努力の末にウナギの人工生産が可能になったわけだが、ウナギになるまでの生存率は極めて低く、コストを考えると市場に出せるところにいくまでには、まだまだ時間がかかると思われる。

量産化を目指すには、より積極的に摂餌する餌と大量飼育技術の開発が必要で、こうしたことに着目しながら、次なるステップに挑戦しなくてはならないだろう。

養殖対象種の選定基準

従来から、養殖の対象とされてきた種は

- 飼育しやすい

- 成長がよい

- 種苗が入手しやすい

- 商品としての需要が大きい

- 商品としての価値が高い

などが条件とされてきた。そのうちの「成長がよい」という条件は、育成を始めてから3年以内で商品サイズになるのが好ましいとされている。

現在では海産、淡水産を合わせた養殖対象魚介類は70種類を超えている。「必要とあれば、さらに多くの種の養殖を可能にすることができると考えられていますが、生産コストの低減と、絶えず変化する消費者のニーズを把握した上で、養殖対象種を選んでいくことが必要です」

と杜多さんは言う。

養殖が成功すると、参入業者が増え、漁獲高も伸びる。結果としてその魚種が大衆化して、廉価になって産業として成り立たなくなる。養殖というのは、こういうジレンマと、常に向き合ってきた。

そういう意味からすると、養殖研究所も単に研究開発だけでなく、消費の動向や世界の水産資源について、広く情報を集めていくことことが求められる時代になったということだ。

よくよく考えてみれば、家畜や田畑は人為的に育てているのに、魚介類は自然界からの漁獲に多くを頼ってきた。しかし、これだけ水産資源が減少し、しかも世界人口が増加している状況で、持続可能な「つくり育てる漁業」の開発は、魚食文化を守るためにも不可欠な技術としておおいに期待される。

【謎が多いウナギの生態】

ギリシャの哲学者アリストテレスは、著書である『動物誌』の中で、「いまだかつて白子を持っているものも、卵を持っているものも、捕れたことがないし、裂いてみても、内部には精管も子宮管もないので、有血類の中でこの類は、全体として、交尾によって生まれるのでも、卵から生ずるのでもない。」と書いている。それほどウナギは、生態に謎の多い生物だったのである。

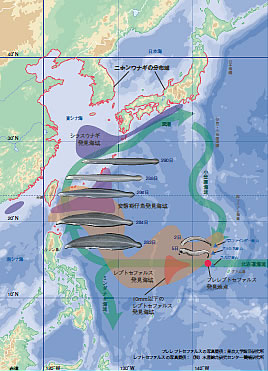

ウナギの幼生であるレプトセファルスが発見されたのは、1763年。柳の葉っぱのような形をした平べったいこの魚はレプトセファルス・ブレビロストリス(ラテン語で小さな頭・短いくちばしという意味)と命名されたが、ウナギとは別種と思われて、ドイツの生物学者ヨハン・カウプの著書の中で1856年に報告されるのみであった。レプトセファルスがウナギの幼生であることを特定したのは、イタリアの生物学者ジョバンニ・パティスタ・グラッシーで、1892年に稚魚(シラスウナギ。英語ではグラスイール)に変態する途中の幼生をメッシーナ海峡で発見したことがきっかけとなった。ウナギ目の魚は700種以上あるが、ウナギ属はたったの18種類。それにもかかわらず、全18種類のウナギをずらりとそろえている研究所は、世界中どこにもないという。

東京大学海洋研究所の塚本勝巳教授が率いる「行動生態研究室」も、世界中でウナギを採集し遺伝子の解析などを行なってきたが、アフリカのマラウイに生息する「ラビアータ」という種類だけは、どうしても手に入らなかった。「世界のウナギの類縁系統関係を解明するために、全18種類をどうしてもそろえたい」という学究的熱意に突き動かされ、塚本教授と青山潤さん、渡邊俊さんの3名は、マラウイに飛ぶ。ちなみにウナギをめぐるその旅の様子は、青山潤さんによって『アフリカにょろり旅』(講談社2007)としてまとめられていて、読み物としても大変面白い冒険記に仕上がっている。塚本研究室には、世界で初めてニホンウナギの産卵場所を特定する、という輝かしい業績もある。ウナギといえば一般に川の魚と考えられているが、実は日本列島からはるか2000kmも離れたグアム島付近の海で産卵していることを、塚本研究室が突き止めたのである。

かつて、日本の沼や河川にはウナギが多く生息していたが、日本にいるのはニホンウナギとオオウナギの2種類のみ。食べておいしいのは、ニホンウナギだ。輸入ウナギで圧倒的に多いのがヨーロッパウナギで、これらは長い距離を回遊することが突き止められたが、生まれ故郷に近い熱帯のウナギは旅をしないものが多いのではないか、と考えられている。

ウナギは長い進化の過程で、体内の浸透圧を調整したり、体表面のネバネバ物質(ムチン)のおかげで、海水域、淡水域の両方で生息するという離れ業を身につけてきた。

海流を乗り継ぎながら日本の海岸に近づいたシラスウナギは、満ち潮に乗って河川を遡上し始める。自分のすみかを見つけたウナギは雄で3〜5年、雌で10年ほどかけて成熟し、再び川を下って海に向かい、産卵をして一生を終えると考えられている。

近年ニホンウナギが減ったのは、水質の悪化、ダムによる河川の分断、すみかになる環境が護岸などによって破壊されていることに加え、遡上してくるシラスウナギを養殖用に一網打尽にしてしまったことも大きいという。ニホンウナギの稚魚が減ったことは、ヨーロッパウナギの稚魚乱獲に拍車をかけた。台湾や中国の業者が、日本の膨大な需要を満たそうと、養殖業に参入してきたことが原因だ。ヨーロッパウナギはスウェーデンでは既に絶滅危惧種に指定されたし、アイルランドやポルトガルでもほとんどの地域で漁の禁止措置がとられているという。

参考資料:『ウナギ 地球環境を語る魚』(井田徹治著 岩波書店2007)