機関誌『水の文化』31号

暮らしのプランありき

今の住まいは戦後の住宅難解消のために生まれた集合住宅に影響を受けすぎていると山口昌伴さん。土間を再評価して通り庭をつくったり、軒の出を深くしてベランダに風呂をつくったりすることで、暮らし方も、水とのつき合い方も、もっと豊かに変えることができるとも言います。 頭を柔らかくして、もう一度、住まいの水まわり設計を見直してみましょう。

-

-

建築家・道具学会会長

山口 昌伴(やまぐち まさとも)さん -

1937年大阪府八尾生まれ、京都育ち。岡山、彦根を経て東京へ。早稲田大学建築学科卒。住宅設計から生活研究の道へ。専門は住居学、生活学、道具学。道具学会会長、座る文化研究所長、日本生活学会編集委員、日本産業技術史学会理事。

主な著書に『台所の一万年』(農文協2006)『水の道具史』(岩波新書2006)『ちょっと昔の道具から見なおす住まい方』(王国社2008)

床の間は舞台装置

日本住宅公団(現・独立行政法人都市再生機構)などがつくってきた集合住宅というのは、「どうすると都市に集まって住めるか」という役割のために生まれたものだから、それがモデルになって戸建て住宅ができちゃっているというのは、大きく見ると失敗だったと思います。

だから水まわりをどうするかといっても、最初から間違っているから、根本的に考え直さないと小手先でどうこうしようたって話にはなりません。

ドイツでも、第一次世界大戦直後に戦後の復興ということで住む所がいるといって、つくったのが現在の集合住宅の原型になったのは、不幸な話。その狭小住戸の壁と壁の間に棚板を何段も渡してシンクを落とし込んだり小扉をつけたのがフランクフルター・キュッへ、システムキッチンの原型なんですよ、それを日本でアリガタがってるのもヘンです。

日本もそうですよ。初期の公団の2DKが12坪。倍ぐらいの広さから始めればよかったのに。桁が違っていたというか。ただ当時は、あんなものでも高嶺の花で、抽選に当たったら大喜びという貧しい時代だったわけです。

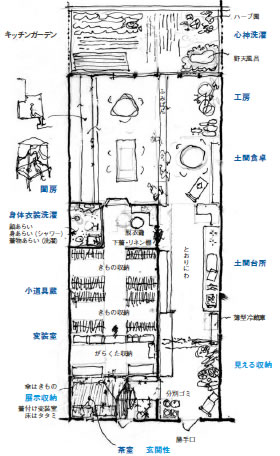

(下の図:自著のイラストを見ながら)

この本の表紙に使ってあるイラストは、東京・佃島にあった棟割長屋の間取りです。玄関の土間に上がり框がついていて、入ると二畳の前室があって六畳の座敷がある。たったこれだけの家に一畳の床の間がある。二畳の前室には、普段は卓袱台が置いてあって、家族がご飯を食べている。お客さんが来ると、卓袱台の足を折って片付けた。そのために卓袱台というのは脚が折れる仕組みになっていたんです。

つまり、家が舞台。お客を迎えるという大芝居を演ずる舞台には、普段用の卓袱台が出てきたらツヤ消し。それで、大正時代に卓袱台が一気に普及するんですよ。

そういうことが、大正期の家を見ていくとわかってくる。だって、何で脚折れの卓袱台が、日本の住宅の原風景みたいに定着したんだろうって、不思議でしょ。都市に人口が集まってきて、こんな狭い家に住まざるを得ない、だけどお客さんが来たときにはここで挨拶をして、床の間の前に座らせないと、もてなしたことにならない。そういう風に、間取りというのができていたんです。

この長屋に住んでいた人を捜し出して、話を聞いたんですよ。町のほうで水道屋さんをやっていた。昼飯を食いながら当時の話を聞いたんだけど、子供が13人いたんだって言う。親を入れたら15人もの人間が、ここに寝泊まりしていたんだからすごいね。

お客さんというのは、だいたい前もって来ることがわかっている。故郷では親が庄屋かなんかやっていて、隣村の人まで来たらしい。「あそこの息子は東京に行ってる」って。子供たちのうちで挨拶ができる子は、ここでもって挨拶をしてね、こっちを通って裏から逃げて、近所の家に行ってお客が帰るまで遊んでいる。場合によっちゃ、夕飯までごちそうになったりしてね。そういうことができる家だったし、近所付き合いだった。その間、お客さんは床の間を前にして一献傾けたりしてね。そういう演出ができたってこと。

二畳と六畳、ふた間しかないのにまるまる一畳の床の間! 今ならそんな無茶な、と思うけど当時はちゃんと客をもてなせなければ家じゃなかった。玄関先で追い返したら郷(くに)に帰って何と言われるかわからない。床の間がなければタコ部屋だ、上京は失敗だったからと、親から「帰って来て畑をヤレ」と指令がくる。生活の型が住まいの型の決め手だった。今どきの家は型なし、じゃないですか。

水まわりは土間と半屋外、という型も見事に決まってますよね。

水を溜めて使う知恵

昔、嫁取りの仲人が輿入れ先を見分するのに、水場の遠さと井戸の深さを確かめたそうです。毎日毎日のことだから、ほんの少しの違いでも積み上げれば大きな差になる。水場の遠さは、手桶で汲んできた水を水甕(みずがめ)に満たすときの回数に、井戸の深さは、釣瓶(つるべ)で汲む回数に如実に出たんです。

そんなに大変な水汲みだったら、筧(かけい)を掛けて、山から水を引いたらどうかと思いますが、労働を軽減することをはばかるような精神性もあったように思います。

低い身分の者の生活保障は「働き者」かどうかで計られたので、怠け心を見せられないという気持ちが、どこかで働いたのでしょう。

そんな精神性もなにもかも、明治時代に水道ができて各家の中に入ってきて、いろいろなことが変わっちゃうんだけれども、初期のころはそれまでの水の道同様、1軒に1カ所、井戸があった所に水道管を立てて水を汲んで、そこから運んでいって使ったという一時代があった。

そのことは、大正時代の雛道具にも見られます。流しの上に水道の蛇口がないんですよ。元の井戸の所に水道を引いてきて、そこから手桶で運んで使った。それが流しの上に蛇口がきてしまうと、それはもう、絶対に節水なんてできないわけですよ。

集合住宅になると、高架水槽に水を溜めていますから、1階の人が一番圧が高くなる。そういう意味で1階の人が一番水を浪費しているだろう、と。

各家で、水をいったん溜めたらいいんですよ。溜めておく間に、水の質を良くすることもできますし。だから、水はいったん溜めて使う、というのは一つの選択肢になるんじゃないでしょうか。災害時にも役立ちますしね。

土間の復権

左のイラストは集合住宅における革命的なプランなんだけど、まず今の集合住宅には出入り口が一つしかない。これはマチガっている、勝手口と玄関に分けるべきですよ。

勝手口と玄関というのは、全然性格が違うものですよ。玄関というのは、まあお客様が来たときのもの。送迎パフォーマンスをする舞台として存在するわけです。勝手口というのは勝手な所だから。それを一緒にするというのは、滅茶苦茶なことです。それで今どきの玄関は足の踏み場どころか、靴の踏み場もないっていう状態。そんな凄絶な所でお客様をお迎えできないでしょう。

それにコートだって外に出るときに着替えるわけだから、何も寝室のクローゼットの中にある必要はない。それで玄関のそばに「変装室」というのをこしらえたんですよ。要は蔵なんです。

勝手口のほうは土間にしておけば、泥つきの野菜なんかも置いておける。キッチンとダイニングがあって、ダイニングは土間の続き。「土間で飯を食おう」というプランです。こう考えていくと、一度も上がらないうちにベランダまで出ちゃった。つまりこれは通り庭。これでベランダが生きてくるんですよ。今のベランダは死んでいる。

なぜ死んでいるかというと、クッションになる場所がない。玄関からすぐ部屋になって履物を脱ぐ。それにしてはベランダに出るときの靴を脱いで置いておく所がないでしょ。室内に置くと床が汚れるし、ベランダ外に出しておくと履物が汚れる。ベランダでサンダル履きで土いじりなんかすると足が汚れるけれど、這って風呂場まで行かなくちゃならない。それというのも、プランに沿って空間が考えられていなくて、空間がつながっていないからです。土間がここまでつながっていれば、水への考え方も変わってくると思う。

ベランダに置くような屋外家具なんかも、取り込む場所がないから出したら出したきりになる。だから外でくつろごうなんて考えると、出しっぱなしにして雨で汚れた家具をきれいにしなくちゃならないから、一仕事なんですよ。

風呂も同様です。「身体を洗う」ということと、日本人が考える「湯に入る」こととは違う。身体を洗うというのは、芋を洗うのと同じ。湯に入るのは、精神のリフレッシュなんです。それで、ベランダをちょっと広くして岩風呂をこしらえたんです。

それと軒の出。建築基準法で1m以上軒が出ていると建物面積に含まれてしまうから、ということだけで、こんな大事な空間を日本中こぞって1m以内に制限してしまったんですよ。馬鹿みたいなんです。片持ちで3mぐらい出すのは簡単ですよね、そうすればずっと使い出のある空間ができるのに。

つまりプランがないのに水まわりは考えられないし、そもそもそのプランが狂っているのに、水まわりを描いたってしょうがないじゃないか、というのが僕の考えです。鼻歌まじりでパパッと描いちゃったんですがね、これが100m2でできるんですよ。

今はね、やたらに部屋を仕切って、結局はモノをでたらめに配して混乱させている。ナンセンスなんです。

プランありきの水まわり

私が所属している道具学会では「茶道」を拡大した「生活道」というのがある、と言っているんですが、お茶の飲み方一つに作法があるなら、メシの食い方にも作法がある。水にもその使い方に作法があって、お茶事のように表や裏があって当然。水栓一本槍でなく、選択肢があれば面白かろう、と。

例えば、座り流しの勧め。

調理と食器洗いとはまったく別の仕事なんですよ。水道敷設前には、台所の水甕に水が満たしてあったとしても、用途に合わせて水場、井戸端、川端のほうへ出向いて行った。泥つき野菜を洗い上げて切るのは屋外の水場で済ませたし、膳椀も月に1回まとめて井戸端で洗いました。

「台所は動線を短くしろ」なんてつまんないことを言っているけれど、日本では調理と洗いものは本来別の仕事。だから設計自体が間違っている。西洋ではそうなっているからといって、シンクを調理台の隣にはめ込んでしまった。間違い設計のキッチンで水まわりをどうしよう、と考えたところで、いくら考えても答えは出てこないでしょう。

川端で水を使っている風景、そういう水の場の景色を、そういう目で、日本中で見直してみることも大切ですね。田舎の良い所に引っ越したのに、都会で苦し紛れにつくってしまったプランの家で暮らしているなんていう皮肉もありますしね。

今はいろいろ見直しが進んで、屋上庭園だ、家庭菜園だっていう話にはなっているけれど、トイレのところではあんまり変わっていないね。道具学会では大阪で箱をテーマに会議をやったことがあります。その中で出た話ですが、日本語で普通に「箱」と言ったらオマルのことだったんです。

十返舎一九(1765〜1831年)の『東海道中膝栗毛』(1802年享和2)が書かれたときには、すでに江戸に砲台ができているんです。だから弥次さん喜多さんの時代というのは、日本文化の最後なんです。そこから50年かそこらで、開国をしている。

そこで弥次喜多道中の中にね、旅の途中でおしっこをしていけって言われる場面がある。大根3本と引き換えにね。当時の日本のトイレは、肥料庫だった。同じころに西洋では近代化だっていってトイレの水洗化を進めていた。どっちのほうが文明的か、と私は言いたいですね。

ベランダでコンポスト穴をつくって、生ゴミはそこに捨てる。トイレも箱を使って、その穴に埋める。僕の育った東京近郊の家で、僕はごみ穴掘り係だったけれど、1年で穴は1つ。分解するから、そんなにいっぱいにならないんです。庭は50坪ぐらいだったけれど、いろいろなものが収穫できた。「食べられる庭」です。木陰をつくる藤棚をぶどう棚に仕立てれば、「ワインが採れる空調機」でしょ。ホウキ草を植えておけば、「掃除道具が採れる庭」。あれは食べることもできるしね。

こういう暮らし方のタイプがあって、水まわりも決まってくるわけだからね。

13人子供がいたあの家にとって、床の間が占有する一畳の重さを考えたら、そういう暮らしをちゃんと設計しているところがすごいと思う。設計って、こういうことだったんだなあ、と思わされましたよ。現代でも大切にすべきものがあるに違いない。今さら床の間じゃないだろうと、「水場や台所から住まいの再設計を」と僕が唱えている理由です。

都市生活にも工夫が必要

僕は道具学会の常設のサロンとして高田の馬場の喫茶店を使っています。そこに学会員が岐阜の人を連れてきた。食育ならぬ木育をやっている、まだ若い人です。その人が言うにはね、やっと自分の運動に対してエコーが返ってくるようになったと。

岐阜は森林で生きてきた県です。過疎が進んでなんとかしないと、といってできたのが県立の森林文化アカデミーで、徐々に人が戻ってきているそうです。その人たち、交通の不便に耐えるために戻ってきたわけではない。そこで考える力のなくなっちゃっている人たちにモデルを示せれば、もっと人が集まってくるんじゃないかと。

その一つに、自給自足に近い生活ができるという魅力がある。そのほうが安全だから。それを都市にも応用できるはずなんですよ。さっきのベランダをちょっと広くする、ということで可能になるんだから。工夫次第です。できることはいろいろあるんです。

僕は農村出身というわけではなく、東京の近郊で充分そういう暮らしができていたんです。

このごろ、通信技術の発達や交通網も発達してるから、都市に集中しないで分散して住むことにも可能性が出てきていますよね。でも、「都市に集まって住む」という役割のために生まれた集合住宅に生まれ育ったから、その条件が外れちゃったらなんにも考えられないのね。

その縛りを外されちゃったらなんにも考えられない。どこにでも住んでいいよ、と言われたときにハタと困ってしまう。それは、住む所だけではなく、水まわりについても同じです。

我々は洋館建てを有り難がるけれど、洋というのは北緯50度の地域なんです。それを日本に持ってきてモデルにするなんて、馬鹿げてますよね。東南アジアの国々を旅するとね、やはり金持ちが北緯50度の家を建てたがる。本当の大金持ちはクーラーが入れられるからいい。下々は床もスケスケ、壁もスケスケだから快適なんですが、小金持ちはクーラーを入れられないから一番暑苦しい。馬鹿の見本ですよ。日本も同類の馬鹿を重ねてきた、もう卒業しましょうよ。

家業だから一緒に飯を食う

昔は、使うものといらないものを、季節ごとに蔵から出し入れした。だから今の台所のように収納がたくさんついていることに魅力を感じるんじゃないですか。だから僕はシステムキッチンは「タンスの上に流しを落とし込んでいるだけ」と言っています。

日本人はね、しまうことが不得手になったんですよ。しまうとね、今の人は「なくなった」と認識し、たまたま開けて見つけたときには「発見」するんです。それで二度となくならないように出しておく。だからモノがあふれて片づかない。蔵があった時代には、ちゃんと片づけていたのに。何もかも、生活の場に出しっぱなしにしておくことはないんだよね。

消費社会というのはイギリスで最初に成立するんです。自分で使うものではなく、他人が使うものをつくって売ることで生活が成り立ったのが、16世紀から17世紀後半。つくれば売れる、ということで産業革命が起こり、進歩発展という「量の時代」になる。この時代の精神は「進歩発展」だったけれど、「どこへ」という目標が欠落していた。それで消費財を大量生産して売るという消費産業社会が成立した。消費産業社会ではね、商品は買ったときに消費が完了するんですよ。生活者にとっては、その先で商品が道具になれるかどうかが問題なんです。

工業デザイナーというのは、本来、生活者を代表する立場でつくるものを考えなくては、悪の道だよと言ってきた。

消費産業社会では目的がなくて量的な進歩発展できた。それがもう限界に達していることは、いろいろな事件でも明らかになっている。生きている甲斐がない、というところまで来ちゃった。生活産業社会へ、という第二次産業革命が起きる必要があるんです。

第一次産業革命以前の仕事について、見直してみましょう。塗師(ぬし:漆職人)は親方に叱られながら仕事をする。職人があんまり手を入れるとコストがかさむから、親方は程々にしてほしい。でも職人は手をかけて完成度を上げたいから親方の目を盗んで手をかける。管理する親方だって、もともとは自分も「手」だったわけだから、むげに叱りきれない。それでなんとか食べられるぎりぎりのところでやっている。

労賃のことも忘れて、なぜそんなに手をかけたがるのかというと、それがもともと家業だったからです。親がやっていてそれを継いでいく。よくよく考えたら、農業だって家業だった。だからこそ、一つ屋根の下にいて、一緒に飯を食う意味がある。今は家業がないからね、飯を食う意味もないんだ。

力を合わせていこうね、っていうこと。派遣労働の問題も、根っこの部分は働く意義の喪失にある。

本来、仕事と労働とは違うんですよね。仕事の中にも労働の形はあるけれど、イコールではない。

中国の水郷地帯で、小さな舟をつくって生計を立てる村に行ったことがあります。家族総出で舟をつくっていて、子供たちはその木っ端で遊んでいる。

それがプラスチックの舟をつくる工場ができて働きに出るようになった。すると、同じような仕事内容なのに、労働者がとても惨めな様子になる。そういうのを見ると、やはり仕事と労働とは違うのだな、と痛感しました。

台所の見直し

人にはそれぞれ生き方がある。それに見合った家や水まわりを設計できるように、生活設計家も勉強しないといけないし、暮らす人もスタイルを持たなくては良い暮らしができないということです。

医食同源って言いますよね。正しく食べることが健康を保つには一番いい。でも食品が商品にされると、季節を偽る不自然食品やおいしそうに見えて増量材や保存材を放り込んだ見せかけ食品、手軽に食べられるけれど何が入っているかわからない偽装かもしれない加工食品があふれています。

また、昔だったら食べていた大根の葉っぱとか魚のあらも、商品化の過程でゴミとして捨てられています。家庭でも手をかけることを面倒くさがって「食べられる生ゴミ」にしている。こうしたことを反省して、「安心、安全な食材は自分で調理しなくては」という気運が生まれ始めてきました。しかし、自然態の食材はサイズが大きいし、下ごしらえのための場所や保存のための場所も必要。

今どきのキッチンに、それを扱える装備が備わっているのか。今の台所は「間違いの結晶」になってしまったんです。

泥つき野菜を洗う場所がない、魚1尾を下ろせる調理台がない、火にも力がない。ひどい場合は、火そのものがない! そのせいで、人類が1万年かかって積み重ねてきたせっかくの調理の知恵と味を途切れさせてしまったのです。

今どきのキッチンは、住宅メーカーとキッチンセットメーカーがつくっている。生活者の立場にちゃんと立って食べる営みの場や水の場を考えるホントの設計者がイナイんです。近代日本型キッチンには、「台所は自然態に近い食材を駆使しておいしい料理をつくる場所」という考えが欠落していました。近代台所の設計思想の根底に、「家事は必要悪としての労働であり、極力家事労働を減らすべき」という欧米の婦人解放運動の見方があって、それが日本でオオマチガイを生み出していったのだと思うんです。

私は、洗濯や掃除、裁縫や炊事といった家事は、家族の心身の健康を守り、食卓を囲む楽しみを知らせ、経済的にも合理性をもたらす創造的な行為の体系だと思っていますから、けっして軽減すべき「労働」とは思いません。

生活の中心は食(た)べ事(ごと)にあり、台所は大切な「食べる営みの場所」、水まわりのカナメなんです。

そして、その大事な台所や水を活かす場をこの50年間、誰も真面目に設計してこなかった。それを取り戻すには、生活者が「食べることが生きること、水を活かすことが生きること」という食べ事や水仕事に対する態度をしっかり持って、望ましい住まいのあり方について、きちんと要求していくことですね。

そこに目を注いでいけば、住まい全体のあり方が妙な西洋かぶれを払拭した21世紀日本型、あるいは新和風型とでもいうべきものにきっと変わる。私はそう信じて、ずっと発言していきますよ。

<昔の暮らしを知る歴史的建築物 江戸東京たてもの園>

近代化以前の様式に添った住まいも、重要な歴史的建築物である。

昭和初期は住宅改善が盛んにいわれた時期。その中心は、台所だった。まず第一に流し。公団が実現した一体型のステンレス流し台が、なぜあれほどまでに評価されているか、今の私たちにとってなかなか理解しにくい。その背景には、土間に据えられた流しの前に簀の子を敷き、しゃがんで使う座り流し以来の、きつい家事労働の歴史がある。

座り流しは水の飛沫が飛び散って、特に冬場は寒さがこたえたと日本家具道具史研究家の小泉和子さんは『昭和台所なつかし図鑑』(平凡社1998)に書いている。当時の流し台は、木製かブリキを張ったもの。水がすぐに染みて、大変腐りやすかった。セメント製や人研ぎは丈夫だったが、陶磁器が当たると割れるため、簀の子を敷く。その簀の子がすぐにぬるぬるするし、やはり腐りやすかった。

流しに次いで改良の対象とされたのは竃であった。昭和20年代後半から30年代にかけて、改良竃の普及が農村の生活改善運動として進められた。これは煙突などをつけて燃焼効率をよくしたもの。それ以前の竃は煙突がなく燻されるため、トラホームが多く発生した程だという。それでも「嫁や女は牛馬以下」とされていた農村では、改善運動は遅々として進まなかった。

戦後に台所改善運動が加速したのは、GHQの強い指導があったことと、一連の民主主義革命のお陰である。とはいうものの、歴史的資産としては改善された台所は不都合が多い。使い続けられるのが住まいだから、不便のある所は改築されてしまうのは当然なのだが、記録に残りにくい庶民の暮らしは時代考証がしにくく、復元も難しい。

江戸東京たてもの園は、そうした当時の暮らしをしのぶには、うってつけの所だ。約7haの園内には、現在、江戸時代から昭和初期までの27棟の復元建造物が建ち並んでいる。これらは文化的価値の高い歴史的建造物でありながら、現地保存が不可能な建物。移築し、復元・保存・展示することで、貴重な文化遺産として次代に継承することを目指している。

問い合わせ:0423-388-3300(代表)