機関誌『水の文化』33号

日本人はなぜ鰹を食べてきたのか

うま味物質を発見した旧・東京帝国大学の池田菊苗教授は、日本人の体格向上を願っていました。 おいしいことが笑顔を生み、一緒に囲む食卓から、幸せな暮らしが育まれる。 うま味発見から100年を経た今、鰹節・昆布だしが、日本の食生活に果たしてきた役割を改めて見つめ直します。

-

-

(財)味の素食の文化センター理事長補佐

学術博士

河野 一世 (こうの かずよ)さん -

1969年お茶の水女子大学家政学部(現・生活科学部)卒業。同年、味の素株式会社中央研究所に入社し、本社広報部(主にマスコミ対応)、(財)味の素食の文化センター専務理事を経て現在に至る。2005年お茶の水女子大学人間文化研究科博士後期過程修了。

主な著書に『味の秘密をさぐる』(丸善出版1996)、『フードデザイン21』(サイエンスフォーラム2002)、『化学ってそういうこと!』(日本化学会編2003)ほか。

かつおフォーラムの開催

1908年(明治41)に昆布のうま味成分がグルタミン酸であることを発見した、東京帝国大学(当時)の池田菊苗教授は、「佳味は消化を促進する」という当時の学説に触発され、貧弱な日本人の体格を向上させたいという強い思いを持たれたことが、記録に残っています。その思いの中で、味の素の創業者である鈴木三郎助と出会うことにより、「味の素」が誕生しました。そういう意味で、私どもの創業は「だし」にありました。私は、広報部に長く在籍していたのですが、個人的にも「日本人は、なんでこんなに鰹節のだしの味や風味が好きなんだろうな」とずっと思っていました。

やがて食の文化センターに移ったのですが、その鰹節だしに対する思いは消えませんでした。

企業生活の最終コーナーにあって、今までのことをまとめてみたい、という気持ちがあったんですね。それで鰹節や鰹節だしについて勉強し直してみよう、と思い、社内報に日本の伝統食品シリーズと銘打って、連載を始めました。

すると、社内の反響がすごかったんですね。その反響の大きさを受けて「かつおフォーラムをやろうか」という話が持ち上がったんです。

1、2回ぐらいできるかな、という程度の軽い気持ちで始めたんですが、すごい反響で、改めて日本人にとっての鰹の位置づけを実感しました。

かつおフォーラムは結局5回開催し、『日本人はなぜかつおを食べてきたのか』(財団法人味の素食の文化センター2005)という本と映像を、形として残すことができました。

鰹は神の魚

鰹は毎年早春に日本南岸に姿を現す回遊魚で、日本人にとって大変馴染み深い魚の一つです。縄文時代の貝塚からも鰹の骨が出土していることから、日本人が太古の昔から鰹を食してきたことがわかります。

生物分類学的にはマグロと同じサバ科に属します。産卵は周年にわたり、幼稚魚は熱帯から亜熱帯海域で生育し、成長の早い魚でもあります。

一生、熱帯域に留まるタイプと温帯域にまで北上回遊するタイプがあり、後者のルートが、最近明らかになってきました。

黒潮の流路沿いに台湾、沖縄を経由するルート、紀州の南側から北上するルート、小笠原、伊豆諸島沿いに北上するルート、さらにその東沖合のルートの4つです。

鰹は、その体温を成魚では30℃以上、若い鰹では22℃以上に保たないと、正常な遊泳行動がとれません。そこで、体内の血合筋部に動脈と静脈が密に接する特殊な熱交換機構を備えることで、エラで冷却した血液を暖めてから体内に送り込み、外界水温より高い体温を維持しています。こうした機構を備えているお陰で、水温15℃の北の海にまで回遊することができるのです。

モルディブの鰹節

インド洋に浮かぶモルディブ共和国という国がありますが、ここでは、ひょっとすると日本よりも100年ぐらい先行して鰹節をつくってきた可能性があるんです。

これが同時発生か、伝播か、ということについては、はっきりとわからないのですが、少なくともアラビア人の旅行家のイブン・バットゥータ(Ibn Battuta)という人が14世紀に完成した『三大陸周遊記』に書き残しています。

それで、やはりモルディブの鰹節は見ておきたい、と思い、百聞は一見にしかずで行ってみることにしました。

モルディブでは700年ほど前から鰹節を食べ続けているのですが、つくり方は700年間ほとんど変わっていません。

モルディブは鰹の産卵域に位置し、1年中新鮮な生魚が入手できます。しかし、この国ではイスラム教の戒律で生食を禁じているため、鰹を生で食べることはありません。しかも、多少保存が利く形に加工した鰹の乾燥品は、自給できるもの以外の品を手に入れるため、交易材料として利用されてきました。

モルディブ式の鰹節のつくり方は、生の鰹を塩水で煮た後、1〜2時間ほど燻します。昔は海水で煮ていたそうです。燻す時間は日本より短いです。その後天日干しを行ない、充分に乾燥させたものを「ヒキマス」といいます。これは日本の荒節に相当し、ほとんどがスリランカに輸出されます。乾燥を充分に行なわず、もっと柔らかいものを「ワローマス」といいます。煮熟しただけの生に近いものを「カッカーマス」といい、これらは日本のなまり節に相当します。

モルディブでは毎日新鮮な鰹が水揚げされるので、主に「ワローマス」や「カッカーマス」が流通していて、日常はこれを調理してひんぱんに食べています。

モルディブでも、削った鰹節をそのまま料理に加えて一緒に食べています。四方を海に囲まれている島国ですが、良い真水は得にくい土地柄で、日本のようにだしを取るような使い方はされていません。

スリランカでもモルディブから輸出される「ヒキマス」を食べています。

スリランカは、海と山、豊富な降雨によって豊かな食材に恵まれている国です。主食は米で、香辛料が多用されるため、鰹節の風味はモルディブ料理に比べると、ほとんど感じられません。むしろ、鰹節はうま味の付与として利用されているのです。「ヒキマス」は調味料として不可欠ですが、歴史的にもほとんど自国ではつくらず、モルディブからの輸入品がメインです。

鰹についての文献

『養老律令』718年(養老2)の租庸調の調の中に、鰹節の前身と考えられている堅魚(かたうお)、煮堅魚(にかたうお)、堅魚煎汁(かたうおいろり)という記述が見られ、重要な貢納品として挙げられています。堅魚煎汁は鰹を煮熟した後の煮汁を煮詰めたもので、『延喜式』927年(延長5)での貢納品の中で、珍重されています。その後、暫時文献上からは見られなくなりますが、鹿児島県では現在も風味づけとして利用されており、モルディブでも同様の食品が、「リハークル」と呼ばれて広く食されています。

「鰹節」の文字が表われる最古の資料は、『三大陸周遊記』より百年以上あとの室町時代末期の『種子島家譜』です。南西諸島の領主である種子島氏の1513年(永正10)の日記に、領内の臥蛇島からの貢納品の中に「鰹ふし五れん叩煎小桶」とあります。それ以前にも、1489年(延徳元)に成立した四条流の料理書『四条流包丁書』には「カツホ」「花鰹」の文字が登場します。

記録の初出が種子島ということから、モルディブをルーツとした鰹節の製法が、船が難破することによって種子島に伝わった、と見ることも可能です。その海域は難破船が非常に多く発生する所ですから。

いずれにしても、モルディブと日本の鰹節を比べてみると、その違いは歴然としてあります。同じような年月、鰹節をつくり続けてきたということを考えてみますと、モルディブと日本とではあまりにも違う。日本の鰹節は芸術品ですよね。

室町時代にだしという言葉が出てくるんですが、なんと袋に入れて使っていることがわかりました。袋を使うメリットについて「味が出たら引き上げて、薄かったらまた入れることができる」と書いてあります。

最近は江戸の暮らしがエコだと注目されていますね。私は鰹節やだしの関係する料理本などから垣間見るだけですが、本当に昔の日本人の知恵と工夫には、感服してしまいます。

鰹節のカビ

カビが付いたということは自然発生的なことでした。しかし、繰り返しカビ付けすることで、うま味を増し、乾燥も進められる、ということに気づいた日本人の知恵はすごいことだと思います。それを利用して極めてしまった。

鰹節カビは、運んでいる最中に付いてしまったので道中カビといわれます。学名をEurotium herboriorum(この菌は、Eurotium repensとEurotium rubrumの2種の菌種とする見解もある)といい、好乾性の菌で、荒節のような環境でよく生育します。鰹節の水分の減少に伴って、青からカーキ色、茶色に変化します。一般的に荒節の含水率は17〜20%、本枯節では13〜15%ほどです。

本枯れ節は、カビ付けと日乾を繰り返し、約4カ月かけてでき上がります。モルディブの鰹節と比べると、その技術がいかに極められたものかがわかります。

一般的に「関東では枯節、関西では荒節が多い」といわれています。入札状況からこの2種類の鰹節の地域別普及状況を調べたところ、枯節は関東と中京地区で、荒節は関西での購入割合が多いことがわかりました。

ちなみに、両者のだしの味を消費者が区別できるかどうか、またどちらのだしが好まれるかについて、東京で官能検査を行なった結果、本枯節が好まれる傾向があるということがわかりました。このように、鰹節の中でも、味の好みに地域差があるということは、地域固有の食文化が守られていることを表わしています。

鰹節の製造工程には、まだまだわからないことがたくさんあります。水分70%の鰹が、カビ付けによって13%にまで乾燥するわけですが、現代の最新技術をもってしても、カビ付けなしには実現することはできません。現在、鰹節は日本以外でもつくることができるようになりましたが、カビ付けだけは日本でやっています。

鶏湯さえ日本風にアレンジ

私はかつて日本人と中国人のだしに対する感じ方の違いを、官能評価で調べたことがあります。

味に対する感覚は、歳をとると少しずつ鈍くなります。そこで大学生を対象にして、鰹節のだしと鶏湯(ジイタン)で行ないました。

中国では鶏湯を多くの料理のベースあるいは、調味してスープとして使ってきました。本来鶏湯は、鶏を煮出した汁をいい、もっとも高級なものとされています。宮廷料理では鶏のみでつくられてきましたが、一般に普及するようになって、複雑味と同時に簡便性も求められるようになって、鶏以外に豚肉や豚骨などが加えられることも多くなっています。

これに対して日本では、海に囲まれており、鰹や昆布が豊富に手に入り、室町末期から江戸にかけてこれらを料理のベースとして使ってきました。したがって、中国の鶏湯と日本の鰹節・昆布だし(編集部注:河野一世さんの著書では「かつお昆布だし」と表記されるが、今号では「鰹節・昆布だし」に統一します)は、両国の料理の味の特徴をもっとも顕著に表わしている味のベースということができます。

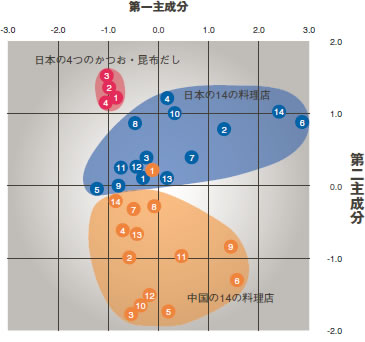

この官能評価試験は、上海で人気の料理店14店と、日本の場合は東京及び横浜で人気の中国料理店14店の鶏湯をサンプルとして集め、比較の意味で日本の鰹節・昆布だし4種(本枯節だし2種と荒節2種)を加えた合計32種類を、日本人大学生と中国人大学生に味わってもらい行ないました。

さらに、官能評価試験に使ったサンプルを成分分析し、得られた主成分得点の第1主成分と第2主成分をプロットしたところ、その分布が3つにグルーピングされただけではなく、日本製鶏湯が中国製鶏湯よりも日本の鰹節・昆布だしにより近いことがわかったのです。(下図)

つまり、日本にくると、鶏湯も日本人向きにあっさりとした味にアレンジされてしまい、結果的に鰹節・昆布だしに近いうま味成分に置き換えられていたことが、成分分析からわかったのです。

煮干しだしのラーメン店に行列ができるのも、無理からぬことのように思えますね。

鰹節だしは健康機能素材

近世前期には、日常的な食べものに対する薬餌的関心が高まって、『本朝食鏡』1697年(元禄10)をはじめ、『大和本草』1669年(寛文9)などに、関連の記述が見られます。鰹に関しても、生の鰹の多食をいさめているのに対して、鰹節については「諸病に害なく大に人に益あり」と書かれ、鰹節が薬餌的にも高く評価されていたことがうかがえます。

また、鰹節の製造工程で呈味成分を調べたところ、煮熟により、うま味成分であるイノシン酸が飛躍的に増すことがわかりました。そのあと、焙乾といって燻したり、カビ付けしても、イノシン酸の量はほとんど変わらないのです。

誇るべき日本の食文化

こういうことは、今でこそ分析技術があるからわかりますが、当時の人は経験的に知っていたということです。

人間は料理をする動物です。そして同時に、人間は共食をする動物です。風土に合った形で受け継いできた日本の食文化を継承し、調理して、皆で一緒に食べる楽しみは、人間にのみ与えられた特権です。その幸せを、大切にしていきたいものです。

だしは料理のベースであり、世界的には鶏湯や牛のブイヨンなど、さまざまなものが用いられています。

しかし日本では、鰹節や昆布が代表的なだし素材として、その中核を担っています。特に回遊魚である鰹は、一時期に大量に水揚げされるため、季節性のある鰹を生でおいしく食べる工夫をし、保存性を高めるために、古来、鰹節の製法が研鑽されてきました。

江戸時代になると、だしとしてあらゆる料理に利用し、庶民にまで普及した鰹節は、近代になると経済性と利便性を追求した風味調味料の誕生で、さらに画期的な普及を果たすことになります。

こうしただしの歴史は、鰹節製造の起原をほぼ同時期に持つモルディブと比較しても、極めて特異なことと言わざるを得ません。鰹節だしは、まさに日本の風土、日本の感性の中で育まれてきた食品であり、その風味を大切に受け継いでいきたいと思います。

編集部コラム

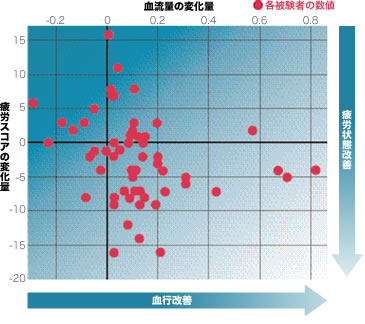

【「疲労」スコア変化量と血流量変化量との相関解析】

鰹節だしを継続摂取した、解析対象者の全データを対象として、POMS(Profile of Mood States:65の検査項目からなる気分プロフィール検査)の「疲労」項目に関して、「疲労」スコアの変化量と末梢血流量の変化量に対して、相関解析を行なった。その結果、「疲労」スコアの変化量と末梢血流量の変化量には、有意な負の相関があることがわかった。このことは、血行が改善した被験者ほど、疲労状態が改善したことを示唆する結果と考えられる(下図)。

旧・東京帝国大学の池田菊苗教授が、グルタミン酸が「うま味」の素であることを発見したのが1908年(明治41)。グルタミン酸を調味料として利用することを思い立った池田教授は、これを特許化し、味の素の創業者である鈴木三郎助とともに、うま味調味料「味の素」を1909年(明治42)に商品化した。今、注目される産学協同の、まさに初期の好例である。

「味の素」製造時の副生物の活用が、同社の多角化を促し、1956年(昭和31)には、中央研究所が設立される。ここでの研究は、食品分野のみならず、医療や健康にかかわる分野まで広く応用され、うま味に関する老舗企業としての役割を担っている。

その中でも特に健康機能素材として、さまざまな食品の分析、研究を行なってきた。ラットを使った実験で、鰹節抽出物には血圧降下作用が認められたり、マウスを使った疲労回復実験からは、鰹節だしの成分であり、抗疲労物質といわれているアンセリン、カルノシンには、複合効果によって疲労回復が発現される有為差が認められている。さらには、ヒトに対する継続的摂取により現代人の慢性的肉体疲労、眼精疲労、精神疲労、ストレスなどの改善、回復効果が示唆されている。

健康に役立つ機能素材の研究情報は、ホームページ上でも公開されている。ポリフェノールや各種アミノ酸と並んで、鰹節が取り上げられていることは興味深い。