機関誌『水の文化』35号

手永制度が育んだ肥後人気質

5月22日12時から23日20時までの総雨量(アメダス速報値)は、熊本県阿蘇市阿蘇乙姫で316㎜に達した。写真は、23日夕方の嘉島町付近の様子。左が水路で中央が道、右が田んぼだ。東京モンには驚きの風景だが、地元の人は慣れているのか平然としていたことに二度ビックリ。

熊本の豊かな水は、「水使いの仕組み」と「肥後人気質」をも育んできました。持続可能な開発が求められる昨今、「肥後人気質」が力を発揮する時代が到来したように思います。 ツアーがツーリズムに昇華するために、まずは熊本の歴史をひもといてみましょう。

-

-

東海大学産業工学部環境保全学科 准教授

金子 好雄 (かねこ よしお)さん -

1951年東京都大森生まれ。1978年東海大学大学院工学研究科修士課程修了。東京理科大学理工学部助手、九州東海大学工学部都市工学科講師・助教授を経て現職。専門は水環境工学。 主な著書に『熊本発地球環境読本』(共著/東海大学出版会 1992)、『科学と環境教育』(共著/東海大学出版会 1993)、『水環境工学の基礎』(共著/森北出版 1994)、『くまもと水防人物語』(共著/槙書房 1998)、『日本の水環境7 九州・沖縄編』(日本水環境学会編/技報堂出版 2000)ほか。

熊本との出合い

私は、実は生まれも育ちも東京です。大田区の大森なんですが、ちょうど私が育ったころの多摩川は公害が一番ひどいころだった。生物はまったくいない。いるのは背中の曲がったような魚。堰から落ちる水が泡立って、風にちぎれて飛んでいるようなすごい風景の所で育ったんです。そんなとき父が多摩川上流に連れて行ってくれた。それで、川って良い所もあるんだなというのを知りました。それが川との出合いです。

私は土木工学出身で、飲料水をつくる上水道工学と下水処理をして環境に還す下水道工学が専門でした。熊本に来てからは、これまで下水処理で微生物を扱っていた関係で、工学的なもの以外に保全生物学、あるいは保全生態学、生態系保護論といった科目も担当するようになりました。

熊本を流れる大きな川に、白川があります。1994年(平成6)から年1回の調査をやっていて、今年で17年目です。白川は本流が74km、黒川という支流を合わせると100km弱あります。

この規模の調査をやるには、人手がいります。全学から希望者を募って、大体3kmおきに31のポイントをとって採水し、生物調査も併せて行なっています。1カ所で最低4人必要ですので、31カ所で124名以上、大体今まで150名から180名規模で実施してきました。

1985年(昭和60)から熊本におりますが、素晴らしい水環境の所です。町の中に湧水があり、73万人の熊本市民の上水道をまかなっています。日本ではこの人口規模では多分唯一、世界でも珍しいことに、水道水源が100%地下水なんです。地下水を水道水源に使っているのは全国でも20%強ぐらいですかね。

また、浄水場もまったくありません。熊本に来て浄水場を見に行ったら、施設も何もないのです。「何にもないの?」と聞いたら、大きな着水井(ちゃくすいせい)に連れて行かれて、水がぼんぼん湧いている。「これ、自噴です」と言われてびっくりしました。この水を濾過もせず、塩素消毒だけで利用しています。水質がいいのでそれでいいんです。

ところが熊本の人は、良い水が豊富にあるから、貴重さをあまりわかっていないことが多い。転勤や進学で県外に出て、初めて熊本の水の有り難さを知った、という人が多いんですよ。

戦国時代の熊本

この地域は昔、加藤清正が肥後の国主になって治めるまでは、五十二人衆と呼ばれる地方ごとの国衆(在地領主)が頻繁に争い合っていて、どうもまとまった川の整備ができなかったようなのです。それで、この辺りでは米がつくれませんでした。

九州を統一した豊臣秀吉は、佐々成政(さっさなりまさ)を肥後の領主に任命しました。佐々は、五十二人衆に対して検地を強行します。この支配に反旗を翻した五十二人衆によって、1587年(天正15)肥後国衆一揆が起こりました。佐々は責任を取って切腹、この争いを記念した国衆祭りは400年以上経った現在も続けられています。

この後、肥後国の北半分が加藤清正に、南半分が小西行長に与えられました。しかし、加藤家は1632年(寛永9)に忠広の代で改易になったため、それまでの資料は残っていません。ですから、白川の治水について、はっきりしたことがわからないのです。

また、白川の南を流れる緑川の治水についてもほとんど資料がありません。緑川はもとは小西行長の領地ですが、行長は関ヶ原で敗れて刑死し城も落城しているので、小西家の記録も残っていないのです。関ヶ原の合戦以降、この領地は清正に与えられました。

一方、加藤家に続き肥後を治めた細川氏は、永青(えいせい)文庫を残しているように資料を見事に残しています。そういうことで歴史家の研究は、大体100年から150年後に書かれた資料に基づいているんです。工法とか工事の仕方で年代を判断しているようですが、古い仕事がみんな清正が行なったことか、というと実はわかりません。

しかし、熊本人は加藤清正贔屓(びいき)ですから、良いことは何でも「清正公(せいしょこ)さんのお蔭」にしてしまう傾向があります。

手永制度

細川氏が行なった政策で一番興味深いのは、手永(てなが)制度でしょう。

手永制度とは、郡奉行の助役でその地域の実質的な統括者である惣庄屋(そうじょうや)を手永に任命し、政治、経済、軍事を、いわば民間に委託して行なわせたものです。村は手永の下に置かれ、小庄屋(村庄屋)が地方を統治しました。細川忠利は肥後の前任地である小倉時代から、こうした制度を導入しています。

8代目の重賢(しげかた)が1747年(延享4)領主に就いたころには、幕府からの出費や工事の負担要請によって細川藩は窮乏しており、重賢は1752年(宝暦2)に「宝暦の改革」を実行しました。このころから、藩は手永制度を一層進めて、地方行政に直接かかわらないようになります。民間にやらせることで予算を節約する代わりに、利益が出たら手永会所という役所に蓄えることを許したんです。その管理は惣庄屋が行ないました。橋をかけるのも、そうして蓄えた資産を利用してやっています。

熊本県内には石橋が多く、今でも300以上あるといわれています。全国の石橋の約6割が、熊本にあるといわれるくらいです。それらをつくったのも、藩ではなくて手永なんですね。それも、一人の偉人や有力者がつくったのではなく、地域がつくったんです。これが熊本のすごいところだと思います。

熊本県の中央に位置する美里町(旧・砥用町と旧・中央町)文化財保護委員長の長井勲さんからうかがったのですが、岩野用水(美里町岩野地区)の岩盤開削に際し、石を割るときに火薬を使っているんです。火薬は戦争に使う道具という印象が強いですから、民間が火薬をどこから手に入れたのかと思いますよね。今の佐賀だったか福岡だったかに対馬藩の飛び地があって、そこで火薬を買ったという記録が残っています。

手永が育んだ肥後人気質

手永制度がうまくいって、困窮していた細川藩は、うんと豊かになりました。肥後は、関ヶ原以降表(おもて)石高は54万石でしたが、裏高は75万石といわれていました。それが1800年代半ば前(天保年間)になると、菱田勝彦さんの研究によると、取れ高は200万石ともいわれて大変豊かになります。だから天保の飢饉でも実質、餓死者を出してない、おそらくその当時の日本では珍しい状況だった。

だから、熊本は明治維新が必要ではなかった、数少ない豊かな藩だったんです。

しかも面白いのは、豪商とか豪農が出ないことです。熊本には「肥後の引き倒し」という言葉があって、誰かが突出してくると足を引っ張るという気質があると言われます。しかし、よく考えてみるとネガティブな意味ではなく、突出して豊かではないけど突出して貧しくもない、みんな中間的というか中間層的というか「みんなが豊か」という珍しい状態をつくったのではないでしょうか。

美里町にある岩野用水も、江戸末期の1845年(弘化2)に中山手永によってつくられた用水です。ここの惣庄屋は、矢島忠左衛門という人です。

ちなみに忠左衛門の娘の内、三人は肥後の三猛婦と呼ばれる女傑です。

六女は楫子(かじこ)といい、社会事業家で禁酒、廃娼の婦人矯風会を創立し、国際的に活躍しました。もう一人は徳富家に嫁にいった四女の久子で、徳富蘇峰、徳冨蘆花兄弟の母親です。残る一人は、横井小楠に嫁いだ五女のつせ子です。

肥後は保守的で横井小楠(注1)を受け入れなかった、といわれていますが、この時代に娘をこういう女性に育てた惣庄屋がいたのですから、単に保守的だっただけではありませんね。

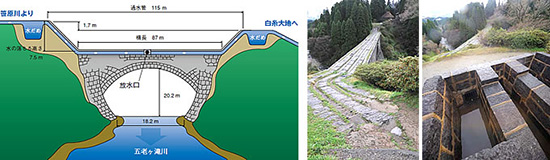

岩野用水の取水口は、釈迦院(しゃかいん)川と白石野川の合流点にあり、白石野川側に堰堤(えんてい)を設けて水位を上げることで取水していましたが、どうしても流量が不足しがちだったため、釈迦院川の上流に別の水路を掘削して、白石野川の取水口の上流側左岸に導水することで水量を補っています。

私はこれを見て、人間の知恵ってすごいなと感心しました。こうしたことは全国的に見ても珍しく、文化遺産としても貴重なものだと思います。

(注1)横井小楠 (よこい しょうなん 1809ー1869年)

幕末の政治家・思想家。統一国家の必要性から、鎖国体制・幕藩体制を批判。それらに代わる新しい国家と社会を、公共と交易の視点から模索した。外国との通商貿易をすすめ、自律的な経済発展のために産業の振興を説く。小楠の考え方は、保守的な考えの強かった熊本では受け入れられず、招請により訪れた福井藩や幕政改革に大きな功績を残す。新政府に参与として出仕するが、1869年(明治2)攘夷論をとる十津川郷士らによって、京都で暗殺された。

通潤橋も手永が手がけた仕事

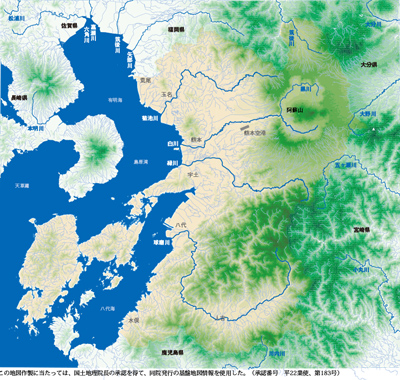

阿蘇が噴火して火砕流が流れ込み、溶岩と火山灰が蓄積して溶岩台地ができました。熊本の水道の発祥地は八景水谷(はけのみや)という所にありますが、ここも台地の外れの崖下、つまり崖線上にあります。空港がある高遊原(たかゆばる)も、通潤橋がある白糸台地も同様です。

断面図で見ると、カルデラがあって、外輪山がある。北外輪山に沿うように流れてきた黒川と、南外輪山に沿うように流れてきた白川が合流して、外輪山の切れた所、阿蘇からの唯一の出口である立野(たての)火口瀬から白川として流れ出しています。黒川の由来は、火山灰を多く含んだ黒く濁った水だから、といわれています。熊本では火山灰のことをヨナと呼び、海へどんどん流れるものだから、河口付近はすぐ埋まってしまうため、なかなか河口に港がつくれませんでした。

白川の南を流れる緑川は名前の通り周りの山々の緑が映えて美しいんですが、白川流域はあまり木々に囲まれていません。なぜなら、火山灰台地上を流れているからです。火山灰土は普段は浸透性が良くていいようだけど、雨が降りすぎると崩れます。すると川の水が、高密度で破壊力の強い泥流になって、まさに土石流のようになります。白川は熊本市街中心部では天井川になっているので、九州で水害がもっとも恐れられている川の一つでもあります。

熊本はわかりやすく言うと、台地状に島みたいになっているんですよ。まわりの低い所には川が流れているんだけれど、台地の部分は高くなっているから、水が取れなかったんですね。それで台地の上では米がつくれなかった。

通潤橋は、阿蘇外輪山の南西側の裾野、上益城郡山都(やまと)町(旧・矢部町)にあります。

橋からの放水が有名になっていますが、実はポイントは用水路なんです。要するに白糸台地に灌漑用水路を整備するために、必要上つくられた水道橋です。

もう一つ興味深いのが、石垣で組まれた橋台、鞘(さや)と呼ばれている部分です。これはデザインではなくて、下の地盤との関係でどうしてもこうして組まないと本体を支えられなかったからつくられたんです。なにしろ、石橋としては日本一の23mという高さですからね。この技術は、武者返しといわれる熊本城の石垣からヒントを得たといわれていて、見事なアーチを描いています。

1854年(嘉永7)に通潤橋ができたことで、それまで水が得られなくて米がつくれなかった白糸台地に、灌漑用水を引き新田開発することが可能になりました。ちなみに九州では用水路のことを井手といいます。通潤橋も藩がつくったのではなく、この地域の惣庄屋だった布田保之助(ふたやすのすけ)という人が中心となってつくられました。

当時の用水は、農業用水としてだけではなくて、生活用水としても使われました。文献を見ると「用いる水」ではなくて「養う水」になっているんです。用水とはつまり養う水なんだと。

まさにそれは言い得て妙だなと思います。人を養い、牛馬を養い、田畑を養い、作物を養うという意味を含ませて養う水としたんだろう。私は、それが人間の生活を養っているというところから、さらに文化をも養っているという風に思っています。

砂蓋(さぶた)

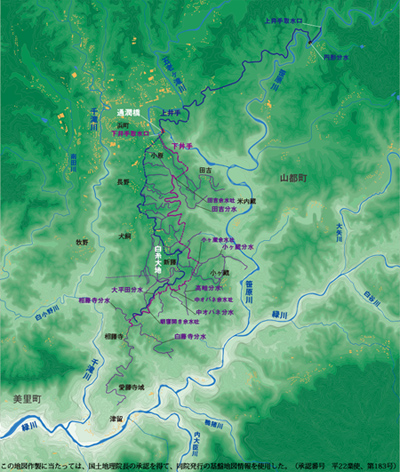

用水路は維持や管理も必要です。例えば、水を配る配水方。

近代土木工学では、水路というのは標高の高い所から低い所に、片勾配でつくると教えられてきました。ところが、この時代には逆勾配でつくっている箇所もあります。トータルでは順勾配で高い所から低い所に流れているんですが、平べったいVの字型につくり、Vの底に砂蓋(さぶた)をつくる。

多分、江戸時代はいろいろ用途があったんでしょうけど、V字の底の所に切り欠きをつくって、角(かく)落としのように堰板をはめておき、これを取れば田んぼの中に水を入れるときにも使えます。

水が取れるようにしておけば下に棚田もつくれますし、生活用水もとれます。

逆勾配をつけておけば、大雨が降ったときに一気に負荷がかかることを防ぎますから、水路が壊れることが軽減されます。泥が溜まりやすくなるから、ここから泥を流すことも容易になりますね。こうした多様な機能があるんじゃないかと思うんです。

ここには砂蓋を見張る水番、砂蓋番がいて、自分の所に我田引水する人がいないように、開け閉めを管理していました。水の量はイコール米の量ですから水がなければ米はできない。だから畑や水田に水をいかに確保するかというのは世界中どこでも非常に重要なのです。

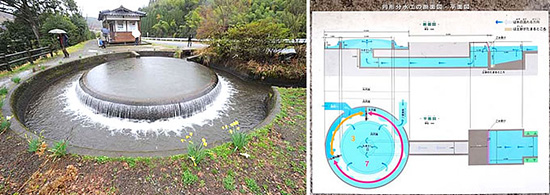

円形分水の知恵

その大切な水を分けることが、いかに大変だったかを視覚的に見ることができるのが、円形分水です。これは近代になってから考案されたものですが、文句が出ない公平な分け方を思案の末に考えついた、という感じがします。通潤橋の上流につくられた円形分水は、1956年(昭和31)につくられ、笹原川から取水された水を野尻・笹原地区と白糸台地へ3対7で分水して送り出しています。これは大変な知恵ですね。

水をちゃんと分けるということがいかに難しかったか。水の配分が悪いと、血の雨が降る、というのは生活がかかっているからです。

川と共生する工夫

白糸台地では、今も農業用水の管理をしています。しかし、管理の様態も変わってきました。地域はこれからどうやって維持しようかと考えていて、通潤用水と白糸台地の棚田景観が2008年(平成20)7月に国の重要文化財景観の指定を受けたことを活かして、観光客が歩いて見て回れるようにすることで、ツーリズムを利用した用水の管理ができないかということを考えています。

岩野地区に住んで岩野用水を管理する人も、一番若くて60歳代です。用水の管理は、もう10年もたないんじゃないかと言われる地域がたくさんあります。雨が降るときに見回ったりとか、草刈りとか、大変なことがたくさんあって、高齢化は大きな問題です。

また、熊本の地形はフラットなので、歴史的に見ても、川は結構暴れ回っています。どう制御するかといえば、力づくで自然に逆らってみても、所詮、人間はかなわないという事実が根底にあると思います。私も、学ぶべきはそこだと思っています。

もう5、6年前に土木学会も認めましたけど、結局自然の力と持続的に向き合っていくためには「防災」ではなく「減災」だと。

熊本人の知恵なのか、細川氏の統治能力のすごさなのかわかりませんが、熊本ではその辺のことを非常にうまくやってきたんです。

川の本堤の外側などに御救恤開(おきゅうじゅつびらき)というものがたくさん行なわれました。御救恤とは困った人などに救いを恵むことです。

洪水になって水がくる場所、つまり本堤の外にある遊水池を、普段は御救恤開にする。水がきたらだめになるけれど、困っている人はそこを耕して収穫を得てもいいですよ、そこには税金をかけませんよ、という形で、一種の社会事業的なことをやっていました。

基本的に、川やその流れは動くもので、固定しているものではない。だから川のそばには住むべきじゃない。その代わり、御救恤開のような利用法もある。こうした思想は、今後も活かすべきだと思います。

使いすぎればなくなる

よく学生に言うんですけれど、風呂桶に水を溜めて栓を抜けば水は抜けますが、出る量と入る量が同じならば水位は変わりません。少しでも出る量が多ければ、水位は下がって、いずれ空になる。

豊かだといわれている熊本の地下水も、使用量が涵養量を上回っていたら、いずれなくなってしまいます。そのために、どうするか。基本的には涵養域を増やすことと、使用量を抑えることだと思います。

水が豊かな熊本だからこそできることはいろいろあります。水のオピニオンリーダーになることもできるはずです。

そのためには、せっかくの財産である豊かな水をアピールするとともに、地元の意識も高めていきたいですね。