機関誌『水の文化』37号

地縁が息づく神様王国

地縁が息づく神様王国

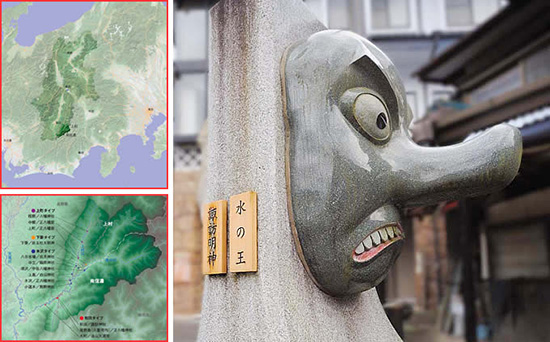

湯立神事の奇祭といわれる遠山郷霜月祭り。長野県の最東南端で、美濃と三河と遠江から信州の内陸に入り込んだ地である遠山谷が〈神様王国〉と呼ばれているのは、神にすがらなければ生きていけない厳しさの裏返し。 それでも湯立神事を再生行事ととらえ、ポジティブに楽しむ和田諏訪神社遠山霜月祭り保存会の鎌倉直衛さんにお話をうかがいました。

-

-

和田諏訪神社遠山霜月祭保存会会長

南信濃まちづくり委員会副委員長

鎌倉 直衛(かまくら なおえ)さん -

1935年飯田市南信濃和田生まれ。 1990年ごろから保存会会長を務める。

「なにしろ、祭りが好きなもんで」と言う鎌倉さん。霜月祭りはとにかく長丁場。面が登場する(式次第の十二)のは、諏訪神社の場合深夜になるので、明るいうちから踊り続けている体力に、ただただ驚嘆する。

厳しい立地

中央高速飯田ICから遠山郷に向かう道すがらには、天竜川のそこかしこに砂利採取の拠点がある。急傾斜地を削りながら谷底を流れる川には、山から崩落した土砂が流れ込むからである。

この地域では山地崩落のことをナギと呼ぶそうだ。ナギによって峡谷が閉塞すると天然のダム湖が形成され、やがて水圧に耐えきれずに決壊する、という現象が繰り返されてきた。1949年(昭和24)にも山津波が起きて井ノ木沢が押し出され、遠山中学校が流されたというから、この地の人々は大変厳しい自然条件の所に暮らしてきたのである。

ナギは蛇抜(じゃぬ) けとも呼ばれる。崩落の痕が緑の山中に赤い地肌を露出させ、大蛇が這った痕のように見えるからだという。急傾斜の山中に、島や池という地名が残るのも、天然ダム湖がかつて存在したことを裏づけるし、そういう地名の所には氾濫原の跡が残り、砂が堆積している所もある。

三峰川、小渋川、遠山川は山深い地域の水を集め、中央構造線に沿って深いV字谷を刻み、やがて天竜川へと合流する。遠山谷、遠山郷と呼ばれているのは、その内の最東南端に位置する遠山川水系をいう。この深い谷は、諏訪湖に端を発し、赤石山脈と伊那山脈との間を南北に走っている。これは中央構造線と呼ばれる世界有数の大断層だ。関東から九州まで西南日本を縦断する大断層系で、中央構造線を境に北側を西南日本内帯、南側を西南日本外帯と呼ぶ。一部は活断層である。

ちなみに中央構造線と糸魚川静岡構造線は、諏訪湖周辺で交差している。

遠山郷の歴史

遠山谷に残る地名から見ても、自然災害に苦しめられてきた歴史を推測できる。現在〈神様王国〉と呼ばれるほどたくさんの神や祭りが残るのも、頻発する大災害や凶作による飢饉(ききん)、疫病流行が背景にあるのだろう。

急峻な山腹やわずかな緩斜面には、縄文時代の居住跡も確認できる。文献に最初に登場するのは、1186年(文治2)『吾妻鏡』。年貢を納めていない荘園名として「江儀遠山庄」の名前が登場する。美濃の「遠山庄」と区別するため、江儀山の名前を冠したと思われ、遠山とは書いて字のごとく、僻地を思わせる名前である。

1185年(文治元)鶴岡八幡宮の供僧二十五坊中の蓮華坊の料所となった。信濃国で唯一の鶴岡八幡宮の神領である。選ばれた理由は不明だが、豊かな森林資源か、秋葉街道(かつての諏訪道)が通る交通の要衝としての価値が目当てだったのではなかろうか。

鶴岡八幡宮の荘園となったために、八幡社が分祀勧請された。鎌倉姓を名乗る家も多く、鎌倉との関係が色濃く残る地域である。

遠山氏は、鎌倉時代後期には地頭代として荘園を管理していたとみられるが二つの説があってはっきりしていない。遠山氏の中でも著名なのは戦国時代から江戸初期までの遠江守景広と土佐守景直の二代で、1572年(元亀3)武田信玄が遠山谷を通って遠江(とおとうみ)・三方原(みかたがはら)に侵攻したときには軍事輸送の大役を果たした。武田家滅亡ののちには家康に属して所領を安堵され、家康の関東移封に伴っていったん関東に移ったのち、再びこの地を領有している。

しかし、1618年(元和4)土佐守景直の没後に跡を継いだ加兵衛景重がわずか2年で死亡。ここで起こった相続争いがいさめられて改易となり、久しくこの地を支配した遠山氏は滅亡することになる。遠山一族は改易後も帰農して名主などを務め、遠山谷に留まった。

遠山6カ村は一部を除いて幕府の直轄領とされた。一説には、豊富な森林資源を幕府が手中に収めようとしたための改易ではないか、ともいわれている。また、村人の間には、百姓一揆によって遠山氏が滅んだと言う伝承もある。ここに遠山氏の遺恨を鎮める、という要素が、霜月祭りに加えられたのである。

改易後は早くも江戸城天守閣の用材が伐り出され、1677年(延宝5)からは年貢を米ではなく榑木(くれき)で納めるようになった。しかし、過度な伐採によって100年後には尽山(つきやま) となってしまった。そのことは、年貢が1776年(安永5)から金納になっていることからもうかがえる。それでも1788年(天明8)京都大火で類焼した東本願寺の再建のための用材を、遠山谷の25の山々から伐り出している。

このときの経緯を紀行文風に書いたのが1798年(寛政10)華誘居士(かゆうこじ) による『遠山奇談』である。

用材を伐り出しに遠山を訪ねた遠州・浜松の僧と同行7人の経験と聞き書きを元に、絵図を加え、奇抜で摩訶不思議な体験談がちりばめられたこの紀行文については、遠山研究者の間に賛否両論あるものの、遠山に対する関心を全国に広める結果となった。

1718年(享保3)の遠山大地震に続き、1731年(享保16)には3年続きの凶作で、6カ村合わせて1530人の餓死者を出す。和田では当時の人口880人中320人が餓死したとされ、山間集落の厳しい現実がうかがわれる。

遠山谷はまた、民俗学の宝庫といわれ、柳田國男、折口信夫も訪れている。地理的には本州内陸の奥深くで海から遠く、山に閉ざされてはいるが、道は通じており、外に開いた窓から流入してきた文化が、この谷で醸成され独自な形を生み出した、と『遠山谷南部の民俗』(飯田市美術博物館 2008)の巻頭に書くのは、柳田國男記念伊那民俗学研究所所長の野本寛一さんだ。野本さんはまた、「民の幸せ」を意識するのが民俗学であると柳田は考えていたし、今もそうでなくてはならないのだが、民俗学的蓄積と現実の生活様式が乖離(かいり)する現今にあっては、民俗学だけに現状改革の即効性を求めるには無理がある、と書く。

物の飢えは克服できたが、永い民俗生活で培ってきた心を支える論理や精神が、民俗慣行の喪失とともに失われてしまった。それを取り戻すには、学問領域を超えた協力が不可欠であり、民俗学は地味ではあるが根強い力を持っている、と続けている。

霜月祭りとは

今回お話をうかがった霜月祭り保存会の鎌倉直衛さんは、和田地区にある諏訪神社の氏子である。和田地区は、遠山谷南部の中で最大の氾濫原を持ち、かつては水田と畑地が広がっていた。和田の語源は、川が輪をなして回っていたことから名づけられたといわれている。宿場町としても栄え、商店などもあって、〈マチ〉と呼ばれた。

和田は秋葉街道に面した町だ。秋葉街道は、かつて〈諏訪道〉と呼ばれ、諏訪信仰の道として発達。近世になって家康の庇護によって遠州秋葉山の火伏鎮護(ひぶせちんご)の信仰が全国に高まったことから秋葉詣での人たちの往来で賑わい、〈秋葉街道〉とよばれるようになった。

杖突(つえつき)、分杭(ぶんぐい)といった地名の残る、峠越えがいくつもある険しい道は、同時に塩の道でもあった。

湯立神事の奇祭といわれるこの祭りは、遠山の各地の神社で行なわれたことから、〈遠山祭り〉または遠山氏の鎮魂を祈っての要素も入っていることから〈祖霊祭り〉などと呼ばれ、いろいろな呼び名があった。最近では〈霜月祭り〉に統一されている。

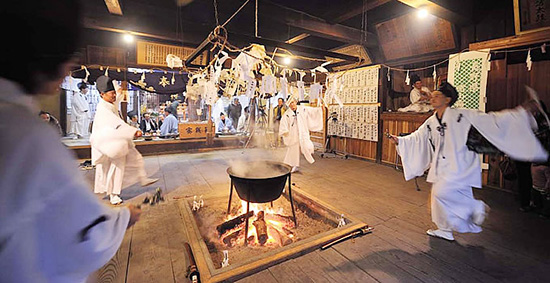

霜月祭りは、両部神道(りょうぶしんとう) (注1)による湯立祭りで、清和天皇の貞観年間(859〜877)に宮廷で行なわれた祭事を模した湯立が、ほぼ原型のまま伝承されているといわれている。この祭りが文献に表われたのは、1812年(文化9)に本居宣長が著した『玉勝間』である。

遠山谷はその厳しさ故に山岳宗教の修行の場として修験者も訪れ、霜月祭りにもその要素が加わっていると思われる。遠山谷は美濃、三河、遠江から信州の内陸に入り込んだ地であるが、霜月祭りと三河の花祭りは酷似しており、花祭りは熊野の修験者が伝えたといわれている。

郷土館には南信濃の全部の神社の面(おもて)が保管してある。これは神事で使う神聖なものなので、伝統芸能の実演として舞うときにはレプリカを使うという。舞も、祭りでしか舞ってはいけないものもあり、こうした決まりは厳格に守られている。

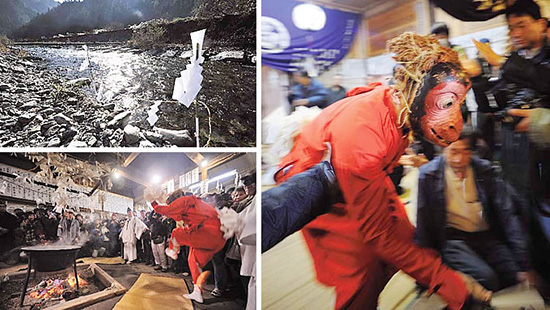

面を着けて四十二の神々においでいただく「面」の段は、神事ではなく余興だというが、夜通し行なわれる祭りの深夜のクライマックスでもある。大変印象的で、宮崎駿監督の映画「千と千尋の神隠し」のモデルになったともいわれている。

1979年(昭和54)2月に文化庁の重要無形文化財に指定されてからは、祭りも盛んになってきた。

遠山谷に諏訪神社が創建されたのは、鎌倉時代の1219年(承久元)。祭りの由来は、神を崇拝する当地の先人が鎌倉に上り、湯立神楽を遠山地方に伝えたという説と、伊勢神楽の一部を伝承したという説がある。

その後、徳川幕府による改易で1618年(元和4)滅亡した遠山氏の祖霊を祀る儀式が加えられ、遠山谷の人々の再生行事の祭りとして続けられてきた。

鎌倉さんによると、人間が働いているとやがて「力」が衰えてくる。そのときに、生きる魂を甦らせるために神の力を頂く行事が再生行事だという。実際、鎌倉さん自身も保存会のメンバーも、単に伝統を守っているのではなく、霜月祭りが持つこうした「力」を意識することでモチベーションを維持しているように見受けられた。

(注1)両部神道

神仏習合思想の一つで、仏教の真言宗(密教)からの神道解釈に基づく。

密教では、宇宙は大日如来の顕現であり、大日如来を中心にした金剛界と胎蔵界の両部の曼陀羅に描かれた仏菩薩を本地(ほんじ)とし、日本の神々はその垂迹(すいじゃく)と解釈した。

しかし、鎌倉時代末期から南北朝時代になると、逆に、神こそが本地であり仏は仮の姿であるとする神本仏迹説を主張する伊勢神道などが表われ、明治になって行なわれた神仏分離によって壊滅的な打撃を受けて、神道教義の主流派の地位を失った。

和田の霜月祭り 式次第

-

一 湯の式

神楽歌を歌い、神様においでいただく

二 踏みならしの舞

祭事を始める場所を清める地鎮祭

三 湯開き

竃(かまど)の五方を清めてから湯蓋を取り除く

四 一の湯

神様を湯の上にお迎えして、まず1回目のお湯をご馳走する

五 下堂祓(げどうばら)い

扇剣の舞

六 二の湯

2回目のお湯をご馳走する

七 願ばたき

祈願成就したときに、神様へのお礼を申し上げるために舞う

八 神子の湯

生来虚弱の者、大病にかかり、神様に願をかけ、願がかなった者が神子になるための儀式

九 祝儀の舞

神子になった祝いの舞

十 鎮めの湯

特に念入りに、神様に最後のお湯を差し上げる

十一 やおとめ

神々の面においでいただくための舞

十二 面

四十二の神々においでいただく

十三 神送り

祭事においでいただいた神様にお帰りいただくための申し上げ

十四 かす舞

神送りにて送り出したあともまだ残っている神様に、もうご馳走はカスしかないということを知らせる舞

十五 ひいな下し

まだ残っている神様に帰っていただくよう、ひいなを下ろしてしまう

十六 金剣(かなつるぎ)の舞

まだ、ひいなに残る悪い神様を切り捨てるために舞う -

鎌倉さんが語る 霜月祭り

霜月祭りは火の神様によって、水の神様から頂いた清い水を沸かし、日本の八百万(やおよろず)の神を招いて、沸かしたお湯を差し上げると同時に、祭りに来てくださった人々にも「水の王」が湯を浴びせて活力を与える、ということが主体です。また、過ぎていく年に感謝を捧げ、来る年の安全祈願をする祭りでもあるんですよ。

祭りの伝承が心配されるのは、どこの地方でも同じだけれど、霜月祭りは中学生ぐらいの子供たちも、目をキラキラさせて食い入るように先輩たちの舞を見ている。いずれ自分も、と思っているんでしょう。

学校でも力を入れてくれ、保存会から「地域の伝統を守ってもらいたい」と頼んだら、大勢参加してくれてね。中学でも、霜月祭りの伝承をしようと、文化祭でもやったんですよ。

それにしても、今は、子供が本当に少なくなった。中学校も上村と遠山が統合して、それでも全校で36、37人ぐらい。林業が盛んだったときには、生徒が200人もいた学校もあるんですよ。

諏訪神社の氏子は、戸数は多い。500戸ほどあります。でも、飯田市と合併して、若い人は飯田に勤めに行っちゃうもんで、年寄りの一人暮らしとかが多い。

ここの地域の高齢化率は、50%を超えている。二人に一人が65歳以上。もうそういうような状況で。働く場所がないから、仕方がないんだけどね。飯田から1時間以上かかるから、どうしても通うというのは無理だしね。

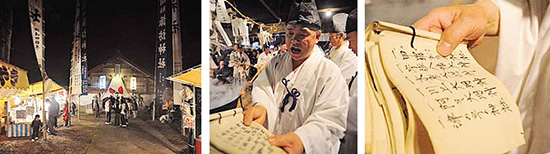

2009年(平成21)はたまたま日曜日だったから、地元出身の人もずいぶん帰ってきていた。諏訪神社の祭りは毎年12月13日と決まっているけれど、みんなが来られるようにと、土日に変えたところも多いね。

ここではたまたま残ったけれど、やらなくなってしまった所もある。若い人が減って、できなくなっていく所もあるよ。大町の天満宮も2009年(平成21)でおしまい。地域の人がもうやれんようになったから、これで終わりだ。

天満宮では、戦後にも舞い手が不足し、霜月祭りがいったん途絶えたことがあった。和田の保存会で協力して、復活したんだけど、また続けられんようになった。

私は和田の出身で、ずっとここにいる。役場に勤めていました。遠山宮司も天龍村の役場に勤めていた。お父さんが病気になって、2008年(平成20)から宮司になった。18代目です。

保存会は14名だったのが、2009年(平成21)2名増えて16名。若い人が入ってくれた。1人は高校生。無形文化財に指定されたから、保存会をつくった。少し前から祭りも崩れてきてるもんだから、ちゃんと残さなきゃならないといって、本をつくったりした。

保存会は霜月祭りを中心にやって、総代は年間の祭りをすべてやる。

遠山郷は〈神様王国〉と呼ばれていて、ものすごく神社の数が多いし、お祭りの数も多い。昔は神に頼って生きるしか、術(すべ)がない、厳しい暮らしの地域だったからじゃないかなあ。それが、今にまで伝えられているんだと思うよ。

諏訪神社も正月は元旦祭、2月になると節分祭、建国祭、3月13日に春の戸開(とあけ)祭、6月30日に夏越(なつごし)祭、8月26、27日の御射山(みしゃやま)祭、11月23日に新穀祭、つまり、もとの新嘗祭(にいなめさい) 、霜月祭り、年末、とたくさんある。御柱がある年は、それも加わる。

霜月祭りは前日から準備している。前の日は準備だけ。地域によってやり方が違うし、釜の数も違う。稲荷と拾五社は一緒にやるから2回同じことをするし。

水の神をやったのは、保存会の坂本興利(こうり)、金剣の舞で最後に湯飾りを切ったのは針間道夫。みんな、登場するときに、名前を名乗るんです。ひいな下しは、松下賢(さかし)。やはり、重要な役どころは、ちゃんと練習して舞える人にやってもらう。

草鞋は、地元でつくっている人がいるから、その人から買う。結構、数がいるもんでな。烏帽子(えぼし)はみんな自前の物だ。今は京都なんかに行って買ってくる。装束店の井筒とか有本とか、そういう所でないとなかなかないなあ。神社でお祭りをやるときの狩衣(かりぎぬ:平安時代以降の公家の普段着。狩のときに着用したのが始まりだが、活動的であることから普段着として定着した。現在では、神職の常装)も、京都であつらえる。

釜に入れる水は、朝、八重河内(やえがわち)川に行って、明神橋の少し上で汲んで来る。水の神に頂くんだね。

夕べ、釜の回りを舞いながら読んでいたのは、神社の古い本から自分で写してつくる神名帳(じんみょうちょう)。これに全国の神様の名前が書いてあって、みんなで読み上げるようになっている。

お供えの餅を搗(つ)いて差し上げるところもあるけれど、うちのところではできたものを供えている。

雪はそれほど苦にはならないなあ。ここらで標高420mぐらいなもんだから、雪は降っても年に2回ほどです。

私も70歳を過ぎましたが、好きですから、長時間の舞も苦になりません。普段から、このために運動して準備している。子供のときからの友だちで一緒に続けている人は、もういない。みんな、若い人に変わってしまった。

私は伊勢神宮に行って、ちゃんと研修も受けてきたんだよ。何級、何級と、ちゃんとクラスがあるもんでな。毎年10月前後に例大祭があるもんで、それに行って研修を受けていた。40歳代のころのことだよ。年休を取って、何度も行った。よほど、好きなんだな。

そういう夢中になっている大人の姿を見て、子供たちも「やりたい」と思ってくれるんじゃないのかな。それにお湯をいただくというのは、自分の身体にもいいし。乾燥していると身体も弱くなるが、ああいう湯気を浴びると生き返るような気がする。今でも再生の祭りなんだ。