機関誌『水の文化』37号

浪花商人の元気で牽引

天神祭の様子

堂島の米市場、天満の青物市場と並び、大阪の三大市場だった雑喉場の魚市場。 神宗は1781年(天明元)に創業し、のちに移った雑喉場で長く商いを続けてきた昆布・佃煮の老舗です。良い材料がなければつくらない、売らない、という真面目な姿勢を貫き、2008年(平成20)には一次休業を敢行。ニュースや新聞紙上でも報道され、大騒ぎされたと、尾嵜彰廣さんは苦笑いします。 天神祭に文楽船、落語船を出す現代の〈旦那衆〉でもある尾嵜さんは、文楽、歌舞伎、落語など上方芸能に造詣が深く、近松門左衛門が描く江戸時代の〈大坂〉研究者でもあります。水都大阪の祭りについて、尾嵜さんにうかがいました。

-

-

合名会社神宗代表社員

尾嵜 彰廣(おざき あきひろ)さん -

1950年生まれ。1990年より現職。8代目店主。

100隻が行き交う船渡御

天神祭をやっているのは、商売とはまったく関係ないんです。天神さんは、どちらかというと学問の神様。それと芸術の神様です。

きっかけとしては、私どもの元々の出生地が天満宮の氏地だったからです。江戸時代からずっと天神祭にはかかわってきました。

会社ぐるみで、社員も参加するようになったのは親父の代からですね。しかし、別に会社で講を立てているわけではなく、私がどんどこ船の一員というだけです。

さすがに全社員挙げて、ではないですよ、仕事もしなくちゃいけないですから…。私だけがちょっと許してもらってね。社員にも、手伝いはしてもらいますけど。

我々は問屋ですから、船で昆布を持ってきていて舟運に関係があったとか、そういうこともないんです。

しかし、天神祭っていうのはものすごいエネルギーなんです。世界最大の水上祭です。

船が100隻、観客は大体いつも100万人近いんです。それと船に乗ってる人が1万人。

いろいろな船が出ていて、乗船が申し込めるようになっています。一人、3万5000円ぐらいかかるようです。まあ、そのくらいかかるんですよ本当に、船って。どんどこ船はお金はいただきません。ご招待者ばかりです。

どんどこ船といっても、聞き慣れない方も多いと思いますから、ご説明しましょう。

天神祭では、陸渡御(りくとぎょ)に続いて船渡御(ふなとぎょ)が行なわれますが、川に出る船は4種類に分けられます。

まずは、御神霊を乗せた御鳳輦(ごほうれん)奉安船。船同士が行き交うときには、大阪締めと呼ばれる手打ちが交換されますが、御鳳輦奉安船が通過するときは沈黙するのがならわしです。橋の中央に正中(せいちゅう)の覆いがされるのも、御神霊を乗せた御鳳輦奉安船を見下ろすことがないようにという配慮からです。渡御中、御鳳輦船では水上祭が斎行されています。

天神様は、ずっと祟(たた)りの神様ですからね、年に一回くらいは外に出してあげようと。それで魂を御鳳輦に移しましてね。で、お船に乗せるんですよ。菅原道真公の命日が25日ですから。

次は、催太鼓(もよおしだいこ)船や地車囃子(じぐるまはやし)船など神に仕える講社の供奉船(ぐぶせん)。そして協賛団体や市民船など、神をお迎えする奉拝船と、どんどこ船や御迎(おむかえ)人形船、落語船や文楽船など、自由に航行して祭りを盛り上げる列外船です。

1937年(昭和12)の船渡御では、船が200隻に達したといいますが、現在は警備の都合もあり 100隻ほどに制限されています。

船の動きなんかの全体の仕切りは、天満宮の中に船奉行ってのがいてるんです。で、我々はそれに従いながら航行します。

大阪商人の心意気

疫病の祭りということですと、祇園祭りなんかもそうですけれど、京の雅びに対して、大阪はやっぱり商人の迫力があります。

天神祭は、四天王寺別院の愛染祭、住吉大社の住吉祭とともに大阪三大夏祭りの一つ。6月下旬の愛染さんから始まって、7月25日の天神祭まで、約1カ月間にわたって徐々に盛り上がっていく。

夏枯れってあるでしょ。大阪商人だから、イベント起こして、夏枯れを何とかこう、盛り上げようってところもあるんでしょうね。

次の天神祭に備えた準備というのは、終わった途端に始まっています。毎年同じことをやっているわけですが、反省会をします。全講社が集まりまして。

参加者がどれぐらいか、ちょっと把握できないんですが、多いですよ、かなり。一つの講社でも、太鼓なんて1000人くらいは、いてるでしょう。

我々、どんどこ船は70〜80名というところですね。相当な数の人間が神社に集まります。

全部の講社の役員が出席する反省会には、非常に厳しい話が出ます。

でもそれも、みんながこう、立場が同じっていうか、悪いことを直していくっていうことで、団結します。神事ですから、間違いのないようにやらないと。

どんどこ船を漕ぐのはね、一隻40人くらいでしょうかね。漕ぐ練習とかも、毎日曜日やってます。練習は、木場。大阪の貯木場で。

練習しながら、ここのペンキが剥げてるとか、提灯のここを直そうとか、準備を兼ねて。準備や練習に、そんなに何度も何度も顔合わせていると、やっぱりチームになります。

それと金銭が伴わないのが、いい。アルバイトじゃなく、皆ボランティアでやってますんでね。上下関係は厳しいです。親だって子供にそんな強いこと言えない時代に、上からボロクソ言われます。

氏子の家だけでは、そんだけ人数がまかなえないでしょうから、講社があってね。

講社っていうのは町衆がスポンサーになることが多いのです。古い、たとえば天満だったら海産物とか、そういった会社が講社をつくるんです。

なくなっていってる講社もあるんですよ。今年も、やっていけないからやめさしてくださいと、一つやめられました。誰かが継いでもいいと思うんですが、どこも手を上げなかったんでしょうね、お金がかかりますから。

講社を認めるか認めないかを決めるのは、講社連合会です。講社連合会の役員会で決めて、天満宮に上申するんです。

船の手配は

どんどこ船がいつごろから始まったかは、よくわからないんですが、木場の人たちが手漕ぎの伝馬船を漕いで、船渡御見物に行ったのが始まりでないかといわれています。昔は千代崎(大阪ドームのそば)に天満宮の御旅所があって、船渡御はそこまで下っていましたから。

大阪も昔は水の都といわれていまして、そのころは物資を運ぶのには小さな三十石船とか艀(はしけ)とか、そういう船がたくさんあったんですよ。木の船がね。

艀っていうのは四角い木の船なんで、それに材木載せて上流まで上がってくるとか。トラックより、たくさんの物が運べますんで。

我々の若いころは、道頓堀のちょっと下は、もう材木市場。原木が長堀辺りまで浮かんでいたんですよ。

材木を運ぶのに、以前はそういう船を使ってたんですけど、今は使われなくなってきていて。

それでも大阪は水路が多いんで、砂船とか台船が、まだ使われている。台船っていうのは、四角い鉄のバージですね。大量に乗れますので、昔と比べたら規模が大きいですよ。船渡御に出る100隻の船は、こういう船を利用しています。

私なんかがやり始めたころは、今のように遊覧船とかの業者もいなかったんで、大阪市の渡船(とせん)が中古になって入札があったときに買いに行きました。

買ったときは、新品買ったら大変だからと思っていましたが、修繕費がかかり過ぎちゃって、今から考えたら新品買ったほうが安かったなと。

船を維持するのは、もう、苦労ばっかりです。お金もかかりますし。

昔はね、京都まで三十石船を借りに行ってたんですよ。伏見から大阪へ下ってくるでしょ、そういう観光船で三十石船があったんですよ、それを借りてきてね。

で、私もまだ若かったんで、三十石船の操船アルバイトしたりしました。私もある程度操船できますんで、テレビの撮影なんかというと、宇治川まで手伝いに行ってたんですよ。手伝いに来てくれと、言われたら行っていました。こちらも、借りたりするわけですから。

大阪の治水事業

高度経済成長で川が汚れたり、人の暮らしが水と離れてしまったりみたいなことがありますねえ。

治水事業も、いろいろありまして。私もやり始めたころは、よく揉めましたね。大阪府とか大阪市とかに、こんな所に船を止めるな、と言われたりね。

今はもう、ものすごく開かれてきて、「桟橋をつくりましょう」とか、積極的に水路を活用する方向になりました。まったく180度の転回ですね。だから、やりやすくなりました。10年ぐらい前から急に変わりました。

以前はいろいろ働きかけても、お役所ですから、例えば道頓堀の戎(えびす)橋にあった桟橋は大阪市の河川課のものだったんですが、使わせてくれないんです。借りるのに、ものすごくややこしいことを要求される。

その当時も水門があったんですが、いろいろ提出して開ける時間も調整をして。でも、水門ができる前から、うちらはお祭りやってたんやから、何で水門の許可もらわなあかんねんと。河川課ができたんが先か、天神祭が先か、どっちやねんということでね。今はもう、そんなことはないですよ。協力的です。

大阪府の治水事業というのは、もう20年位前に100%終わってるんです。ある治水事務所に、すごく良い所長さんがおられてね、その方のお蔭です。

大阪は洪水がないでしょ。東京のようにバァッとあふれるとかは、ない。大阪の治水事業というのは世界一なんです。すべて完璧に終わったんです。

東大阪のちょっと向こう側は、以前はよく浸かったんですよ。ところが大和川に大きなトンネルをつくり、新淀川をつくりましてね、それですべて完成したんです。

昔はもう、明治時代にも、天神橋とかがものすごく流れた。大氾濫したんですけれど、もうそれもなくなりました。

だから、自慢できるでしょって。大阪の治水担当者に言うんですよ「世界一の治水都市を宣伝したらどうや」って。

しかし、予算取りがね、大阪市も大阪府も治水事業の予算を取らなあかんのです。そのためにもういっぺんね、今までつくった護岸をつぶしてまた建て直し。とりあえず、まずは治水ありきだったけれど、次はもう、美観にきたんです。

年寄りから子供までの一体感

天神祭は内容も盛りだくさんだし、動きがあるから一度で全体なんか見れないですよ、私でも見たことないです。

業者に依頼して、4〜5年かかってビデオ撮ったんですけどね、それが一番ダイジェスト版ですか。大阪の帝国ホテルでも、天神祭が近づくとビデオを流していると思います。

毎年、ものすごい数の観光客がみえますが、やはり、氏子というか、講の人間は、観光客とは完全に別です。何かこう、参加している気持ちになるんです。

講社っていうのは氏地の一つじゃないんですよ。船渡御をするのは講社であってね、氏子とは違うんです。講社と氏子と両方あって、氏子さんの御鳳輦とか氏子の中にある講社もあるんです。

私が一番良いと思うのはね、お祭りっていうのは世代感がないんですよ。ベテランや年寄りから、本当に子供まで一体になれるんです。

それでちゃんと受け継がれていく。どこの家でもそうですけど、装束を着せると、子供が変わりますね。最近の子供って目が死んでるじゃないですか。でも大人っぽく格好よく着せてやると、ちゃんとピシッと決まりますし、勢いが出てきますね。

あんなに大きな船を、陸に宮入りさすんです、クレーンで船を吊り上げて。昔はこんな護岸じゃなかったから、ものすごい大勢で人手で担いでました。

それで、子供どんどこというのが6、7年前から始まって、まだ漕ぐ力のない子供たちでも宮入りだけ経験させる。

小さくても装束を着けて宮入りする姿は、なかなか格好が良くて、親たちが、「験(げん) がいい、験がいい」って言うんです。で、その子たちに「もうちょっと年長になってくると船に乗れるぞ」とか言って刷り込んでいくんです。実際は20歳くらいにならないと漕げないんですがね、その船は。

天神祭の魅力の一つは、音。本当に音がいいんですよ、大阪の地の音がします。

お囃子が全部違うんですよ。私も調べたわけではないんですけれど、音は、たくさんありますね。音が混在するところがいいんですよ。

でも、どんどこ船では、音出しの練習はしません。太鼓や鉦(かね)を叩くようになったのは、黙って漕いでも息が合わないから。我々どんどこ船は、船を漕ぐときにはガレー船じゃないですけど、リズムがいるんでねえ。タイミング合わせるのにも。それで、早く漕がせたいときは、鉦を早く打ったりしてね。奴隷船みたいなもんですから。

音曲は町人の素養

芝居には、「菅原伝授手習鑑」とかね、天神さんをもとにした芝居もありますでしょ。で文楽の「心中天網島」なんてのは天神さんの前に住んでましたからね、紙屋治兵衛は。

それと御迎人形船にのせる御迎人形っていうのがあって、元禄期(1688〜1704年)からは、文楽やお芝居を元にした大きな人形をつくってるんです。祭りの前に町内に飾られ、祭りになると船に高く人形を掲げて神霊を迎えたことが始まりといわれます。

享保年間(1716〜1736年)に人形芝居が盛んになると、4m以上ある大型の御迎人形もつくられるようになったそうです。

1846年(弘化3)の『天満宮御神事御迎舩人形図会』には44体あったと書かれていますが、維新や戦禍で多くが焼けてしまい、残っているのは15体。内14体は大阪府有形民俗文化財に指定されています。歴史的に価値のあるものなので、今はもう船渡御の御迎人形船には飾られませんが、天神祭の期間中数体が展示されるから、大阪帝国ホテルとかで見ることができます。

〈天満天神繁昌亭〉は、2006年(平成18)に大阪天満宮のすぐそばにオープンしました。これを記念して、前の年の天神祭には、上方落語協会の桂三枝会長など約30人の落語家が乗船して、花火を見ながら笑いに興じるという〈天満天神繁昌船〉という船も出ました。

天神祭は、もう、いろんなことで芸能とかかわりがあります。

落語船や文楽船は、以前は大阪の企業数社がスポンサーになっていたんですが、10年ぐらい前にみなさん撤退された。それで私んとこが、今は出させてもらってます。代々やってましたんで、やらざるを得んところがあるんです。私は根が好きなもんで、のめり込んでおりますが。社員はやめてほしいと思っとるんじゃないですか。昨年はせんとくん船も出しました。

うちのおじいさんは義太夫を、おばあさんやおばさんは地唄をやっていました。文楽を初めて見たのは、幼稚園のころ。そういう家に育ったお蔭で、文楽や歌舞伎も伝統芸能というよりか、生きたリアルなものとして身近に感じて楽しめます。

「女殺油地獄(おんなごろしあぶらのじごく)」「冥途の飛脚」「心中天網島」の解説パンフレットをつくって、公演で無料配布させてもらいました。これらのパンフレットは、みんな豊竹咲大夫師匠とお話ししてできたものです。大阪で商売できるのも、文楽さんのお蔭と思うてるんですよ。

私のおばあさんの時代は、音曲は町人の素養だった。それを肌でわかる自分が、今のうちに書いて残しておかないと。どんどこ船も、同じ気持ちでやっているんです。

編集部の天神祭レポート

大阪天満宮が創祀されたのは、949年(天暦3)。天神祭は、その翌々年から始まった。社頭の浜から神鉾を大川(淀川)に流し、漂着した下流の地をその年限りの仮設の御旅所にする〈鉾流(ほこながし) 神事〉が行なわれ、これ以降、神様は年に一度、御旅所に渡御されることになった。渡御というのは、神様がお出かけになるという意味だ。

この渡御を慶(よろこ)んだ地元民が、お供の行列を仕立てたのが、天神祭の始まりだ。

渡御列は、まずは陸路で氏地を巡り、次に船に乗り換えて、船路で御旅所に向かう。それらを各々〈陸渡御〉〈船渡御〉と呼ぶ。

神職と氏子、崇敬者による地域祭礼として始まったが、江戸時代になると大坂には商人文化が花開き、天神祭も活気を帯びて、全国に知られる祭りになっていった。

仮設だった御旅所が常設になったのは、江戸時代の初頭。こうなると、御旅所周辺の住民も船を出して船渡御される神様をお迎えするようになる。さらに元禄文化が開花すると、御迎船の舳先には豪華絢爛な御迎人形を立てるようになる。 人形の意匠を競って船体が飾られて、評判を呼んだ。一つには文楽の隆盛により、文楽の人形師が腕を奮った、ということもあろう。

1953年(昭和28)地盤沈下によって橋桁が下がり、船の航行に支障が生じたため、 これまでとは逆方向にコースが変更され、天神橋付近から出発した船渡御は、大川の上流に向かうようになり、奉拝船は飛翔橋付近を出発し、下流に向かうようになった。

天神祭は7月24日の宵宮祭(よみやさい)の神事からスタートを切る。続いて、朝の8時50分ごろ、斎船で堂島川の中程に漕ぎ出し、神童によって神鉾が流される。

このあとの陸渡御は、催太鼓(もよおしだいこ)によって先陣が切られ、地車囃子(じぐるまはやし)や獅子舞が続く。

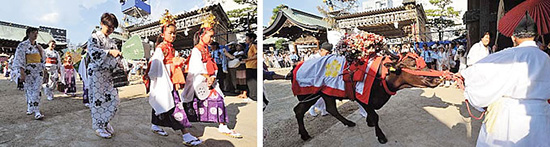

翌25日が本宮。陸渡御列が発進する前には、境内で待機する牛や馬を見ることもできる。旧・此花町の氏子有志による福梅講は、牛曳童児を率いるが、この講の牛は、何とも美しく、見たこともないような気品にあふれている。

陸渡御列発進は午後3時半からなので、徐々に人出が増えてくる。

延々と繰り広げられる陸渡御は、総勢約3000人という。真夏の炎天下に行なわれる渡御列だが、目に涼やかな絽の狩衣(かりぎぬ)など、昔からの暑い夏をやり過ごす知恵がそこかしこに垣間みられるのも楽しみの一つだ。稚児さんの列に付き添う母親の多くが、粋な着物姿であるのも風情を感じさせる。

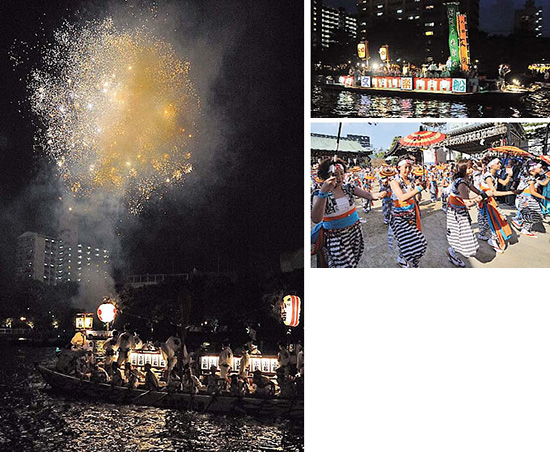

陸渡御を終えた一団は、次々に乗船。徐々に訪れた薄暮に、提灯のあかりが映えるようになると、水面(みなも)に映ったあかりがゆらゆら揺れ始める。

実は、尾嵜さんが乗られているどんどこ船というのは、船渡御の列には加わらない。中之島から道頓堀まで縦横無尽に漕ぎ回り、行き交う船と、大阪締めと呼ばれる手打ちを交換する盛り上げ役、ムードメーカーなのだ。

ちなみに大阪締めというのは、

打ちましょ (チョンチョン)

もひとつせぇ (チョンチョン)

祝うて三度 (チョチョンガチョン)

と打つ。

しかし、これとても昔は「祝うて三度」などという気取ったことは言わなかった、と言う長老は多い。「木場や市場の人間は柄の悪いのが祭りと思っているから、『よいやさでぇ』で仕舞いだった」そうだ。

それでも、大阪締めは今のスタイルですっかり定着し、天神祭だけではなく証券取引所や経済界の会合などでも使われるというから、伝統の創造として受け入れていくしかないのかもしれない。

御旅所へ向かう途上で、御鳳輦奉安船の船上では船上祭が行なわれる。華やかに打ち上げられる花火も、人間のためではなく、神様に捧げられているという。

船渡御を終えて上陸した一団は、天満宮表門へと進み、フィナーレとして宮入りが行なわれる。ここでも催太鼓の面々と大阪締めが交換され、賑やかさはまだまだ終わらない。

最後は神事である〈還御祭〉が執り行なわれ、二日間にわたる天神祭の幕が下ろされる。

とにかく出し物が多いのと、参加者数が多いので、祭りの高揚感がたっぷりと満喫できること請け合いだ。この祭りの全行程につき合おうと思ったら、余程体力をつけておかないととても無理と感じた。参加する人も、覚悟がいるだろう。日頃から鍛えておかないと炎天下でひっくり返りそうである。

見物人の数も尋常でないので、食事をするところはもちろん、花火見物のために移動しようなどと考えても、人の流れに阻まれて、思い通りにいかないものと最初から諦めておかなくては。祭り見物で橋が落ちた、という江戸時代の話が腑に落ちるような人出で、夏枯れを吹き飛ばす、浪花商人の威勢の良さ健在というところか。