機関誌『水の文化』50号

雨を楽しむ傘文化を提供したい

――福井洋傘の「まねされないものづくり」

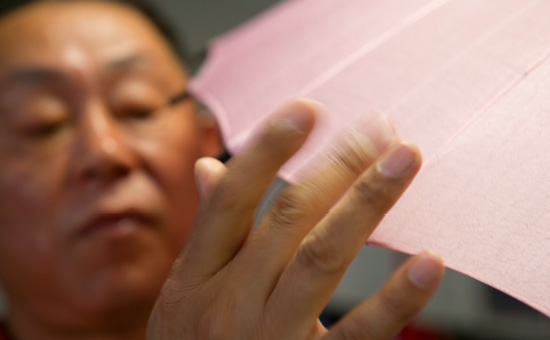

奄美大島の特産品「大島紬」を傘生地に用いた最高級品。光が射しこむことによって、さらに表情が豊かになる。

大島紬以外の織物、染め物も扱っているのは、日本の文化を支える職人の技を次代につなぎたいとの思いから

かつて洋傘のメーカーがひしめいていた福井県。洋傘の生産拠点が海外へと移るなか、「日本から洋傘づくりがなくなってしまう」と廃業を踏み止まった企業がある。株式会社福井洋傘だ。採算を度外視して顧客のニーズにこたえるものづくりが評価され、今は高級洋傘メーカーとして名を馳せる。「五感で傘を楽しんでほしい」という橋本肇さんに話を聞いた。

-

-

株式会社 福井洋傘 代表取締役社長

橋本 肇さん はしもと はじめ -

音響工学を学び、地元・福井の放送局系列の会社に勤務したのち家業を継ぐ。ハイセンスな高級洋傘を製造・販売。売れ筋のオリジナル高級傘は1本3万円から5万円するが、全工程を手作業で丁寧に仕上げるものづくりが評価され、販路は順調に拡大している。

ファッションアイテムとして愛用できる傘

1本の平均単価が3万7000円。消耗品ではなく、長く使いつづけたい愛用品として傘を楽しむ人たちに強く支持されている洋傘メーカーが福井市にある。代表取締役社長の橋本肇さんが「雨除けの道具は売らない。売るのは文化としての傘」と強調する株式会社福井洋傘だ。

伝統を現代に甦らせた、曹洞宗総本山永平寺ご用達の蛇の目洋傘、大島紬や友禅など希少な職人技と手を携えた最高級傘、華やかで繊細な浮き織や刺繍をあしらった雨傘、日傘。

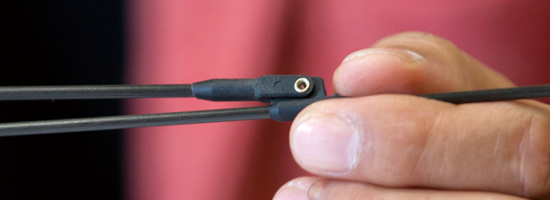

それはデザインにとどまらない。強さと軽さを同時に実現するため、ふつうは傘骨にステンレスを使うところ、カーボンや炭素繊維を用いる。ジョイント部にチタンを使った傘もある。持ち手となる手元は、身体が不自由な人も使いやすい形状を工夫し、手首に通せば置き忘れ防止にもなる革製の輪が付く。

多様な形状の木製手元や石突(いしづ)き(洋傘の頭部)を小ロットでも製造可能な特許技術の3D切削加工マシンを保有し、ロケットや旅客機の素材となる炭素繊維まで自社製造する傘メーカーなど、国内はもちろんのこと、海外にもないかもしれない。

メンテナンスにも応じる「一生ものの傘」なので、服や靴と同じファッションアイテムと考えれば、傘1本に4〜5万円かけるのも特段に意外なことではないといえる。顧客の9割が女性で数本併用する人が多いという。優美なフォルムを支える精緻で頑丈な仕上がり。福井洋傘の製品を手にすると、たしかに豊かな文化を実感できる。

顧客の要望を取り入れた結果としての高い品質

福井洋傘の創業は1972年(昭和47)。県の農業委員を務めていた橋本平吉会長が、農閑期の事業として大阪の洋傘メーカーを誘致し、その下請けから出発した。業績は順調に推移したが、やがて安価な品が市場を席巻し、洋傘業界の生産は海外へシフト。高品質の傘に特化していた同社は最後まで生き残ったものの、借金して工場を建てた直後に頼みの綱の取引先が海外生産に踏み切り、にっちもさっちもいかなくなった。

音響工学を学び地元の放送局系列の会社で働いていた橋本肇さんは1989年(平成元)、ある使命感を抱いて家業に戻る。

「おやじは廃業するつもりでした。でもちょっと待て、と。ウチが消えると実質、日本から洋傘づくりがなくなる。とどめをさしたくはない。幸い先祖から頂いた土地と家、田畑も井戸水もある。最低限、生きてはいける。ここは背水の陣を敷こう、と」

選んだ道は、定評ある自社の高い技術力と、繊維や眼鏡フレームなど福井の地場産業の特長を活かし、愚直なまで国産にこだわる姿勢だ。橋本さんが言うところの「儲からないから誰もまねしないシステム」をめざし、効率と利益を求めて海外へ出る洋傘業界の趨勢の真逆を行った。

だが、それは最初から受け入れられたわけではない。百貨店の特産品フェアなどへ出品しても「縫製が違うというけれど、他の安い傘でもべつに雨漏りしないでしょ。なんで高いの?」と質(ただ)され言葉に窮した。

そこで「どんな傘なら買って頂けるのですか?」と顧客に聞くことから仕切り直した。これが今の福井洋傘の原点だ。「もっと強く、軽く、使いやすく、といったお客さまの要望を反映していくうち、結果的に材質や手間がどんどん高度化していき、おのずと当初の平均単価1万円レベルを超えていました」と橋本さん。

採算を度外視してまで要望にこたえる徹底した顧客志向が、傘に文化を求める潜在需要を掘り起こした。

高級車にふさわしい傘、鼓のような雨音を楽しむ傘

内装の本革シートが水気を嫌う高級車のアクセサリー群に採用された傘「ヌレンザ」も顧客志向の産物だ。

2004年に福井商工会議所が消費者の要望を起点に地場産業を振興しようと「苦情・クレーム博覧会」を開催。そこに寄せられた「電車内で傘の水滴に濡れるのがイヤ」との声にこたえた。生地に塗布する撥水剤の開発には巨額の投資が必要とわかり、撥水性のある生地を地元の繊維メーカーと開発することにした。

だが、布地の撥水性と耐水圧(水の染み込みを防ぐ能力)を両方高めるのは、技術的に難しい。1年ほど試行錯誤を繰り返し、極細の糸で織った超高密度のポリエステル生地を使うことで克服。それを使って実現したのがヌレンザ(福井弁で「濡れないよ」の意味)なのだ。

福井洋傘の製品には、音響のプロだった橋本さんならではのこだわりも活かされている。それは、雨音を楽しめる傘。鼓の響きのようなポン、ポンという音色が耳に心地よい。

「スピーカーと同じで、生地が張っていて構造にひずみがなければ、確実にその傘はきれいな音を出します。張りすぎてもたるみすぎてもダメ。針の塩梅(あんばい)一つで音の高低が変わります」

水琴窟に代表されるように、水音は人に安らぎをもたらす。たまにはリズミカルな雨音に耳を傾けてみるのもいい。さらに、傘を使うときには音だけでなく、五感を総動員して味わってほしいと橋本さんは願う。

「傘を持ったときの手元の触感、光が射したときに変わる生地の色彩、そして雨の匂い。音を含めてこういうものがすべてそろったとき『雨って楽しい』と思ってもらえるはずですから」

日本で熟成した傘文化を伝道し世界に発信したい

4年前から、百貨店のバイヤーと顧客の投票による審査で傘デザインコンテストを実施している。デザイン科の学生など応募者は毎年500人近い。受賞作品は1年間かけて製品化。「実現が難しいものほど受賞するので原価割れして、つくればつくるほど赤字に」と橋本さんは苦笑するが、これもまた間接的に顧客の要望にこたえる挑戦にほかならない。コンテストで福井洋傘を知り入社した若者も。「儲からない傘づくり」は人材という宝物を呼び寄せている。

露払いと厄払いで物事が丸くおさまる縁起物ゆえ、かつて嫁入り道具としての「傘渡し」の儀式が日本各地にあった(詳細はこちら)。傘文化の伝道者を自任する橋本さんは、傘にまつわるこうした逸話を機会あるごとに披露しており、文化としての傘を売る理念は若手社員にも引き継がれている。

蛇の目洋傘は外国人にも人気が高い。「西洋の傘は日本で磨かれ、これだけ熟成したんですよ、と世界に知らしめたい」と橋本さんは輸出にも意欲を燃やす。福井県から石川県にかけ全盛期には約860社の傘関連会社があったが、今は福井洋傘1社だけとなった。古来の織物や工芸品を見ても、いったん途絶えてしまったら元に戻すのはきわめて難しい。しかし、たとえ単独でも踏み止まっていれば、いつか盛り返すこともできる。

「途方もない夢ですが」と前置きしつつ「傘をつくりたいと思う外国人が『日本で修行してきた』と自慢できる〈傘村〉をここに築きたい」と橋本さんは力を込めた。

(2015年5月2日取材)