機関誌『水の文化』54号

Story1

昆布ロードがもたらした

明治維新と食文化

昆布のとれない富山県だが、今でもおにぎりには海苔ではなくとろろ昆布を巻く

撮影協力:株式会社四十物(あいもの)昆布

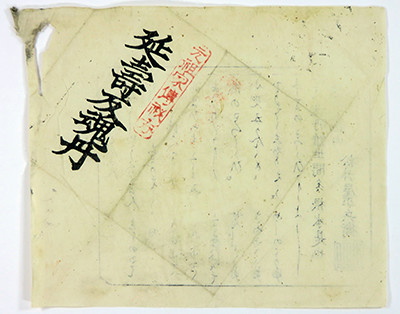

1863年(文久3)の薩英戦争で使われた「十文字砲」。砲身には島津家の家紋「丸十紋」が刻まれている

撮影協力:尚古集成館

だしや煮しめの具材など、日本人の食生活になくてはならない昆布。産地は羅臼、利尻などに代表される北海道が有名だが、消費量では富山県が際立って多く、数年前までは不動の全国1位だった。昆布の採れない富山県で、なぜ食されているのか。それは江戸時代、富山県域が昆布をはじめとする海産物を運んだ海上流通の中継地を多く擁していたことに端を発する。同じく昆布が生息しない沖縄(琉球)でも食されているのは、富山藩の商人たちが薩摩藩に昆布を持ち込んでいたからだ。この富山藩と薩摩藩による「知られざる交易」が、やがて倒幕へとつながる。その痕跡を富山県と鹿児島県でたどった。

富山藩と薩摩藩――外様同士の暗中飛躍

「昆布ロード」をご存じだろうか。北前航路が拓かれた江戸時代中期から幕末、明治にかけて、蝦夷地(北海道)で収穫された昆布は北前船で京都・大坂へ運ばれるだけでなく、薩摩から琉球を経て、さらには中国(清)まで届けられていた。その道筋を「昆布ロード」と呼ぶ。

当時、昆布は重要な品だった。甲状腺障害が流行していた清では予防のためヨードを多く含む昆布が求められていたが、海水温が高い清では良質な昆布は育たない。そこで財政の悪化した薩摩藩は、東アジアの海洋貿易の中継地として栄えていた琉球王国を介し、清に対して「抜け荷」(注1)と呼ばれる密貿易を始める。清への貢ぎ物の一つが松前産の良質な昆布だった。

ところが北海道からは遠い薩摩藩で、昆布の入手は容易ではない。そこで薩摩藩が目をつけたのが富山藩。ともに外様大名であり財政の逼迫した富山藩と薩摩藩が密かに手を結び互いに利益を得る。薩摩藩は密貿易で得た利潤で財政を立て直し、倒幕へと向かったともいわれる。

北前船を舞台とした両藩の企てとは、どのようなものだったのか。

(注1)抜け荷

江戸時代に幕府の禁令を破って行なわれたいわゆる密貿易のこと。当時外国との取引は公には長崎の会所を通して行なわれ、厳重に統制されていた。

全国に販路を広げた越中富山の薬売り

当時の越中国(えっちゅうのくに)(注2)には、富山藩領の岩瀬、本家・加賀藩領の放生津(ほうじょうづ)や伏木(ふしき)といった港が北前船の寄港地として賑わっていた。北海道の松前から昆布やニシンを積んだ北前船が寄港して荷を下ろし、越中国からは米やワラ製品などが積み込まれ、運ばれた。

薩摩藩とのつながりで忘れてはならないものに、「越中富山の薬売り」(注3)で知られる富山藩の売薬がある。元禄年間(1688〜1704)から現在まで300年以上続く伝統的産業だ。売薬が生まれた背景に、富山の厳しい自然環境があった。

富山藩は、加賀藩の一部として120万石を誇る大名・前田家の領内より、支藩として1639年(寛永16)に成立。石高は10万石だが、大半の領地や港などの交通の要衝は加賀藩が押さえ、富山藩に残されたのは神通川(じんづうがわ)に沿う縦長の、稲作には不利な領地だった。

「神通川は水勢の強い川でした。加えて東にある常願寺川(じょうがんじがわ)にも領地が挟まれているので、たびたび洪水に見舞われて、米づくりは難しい土地でした」と、富山市売薬資料館の兼子心(もと)さんは話す。これらの暴れ川は歴史に残る大水害をしばしば引き起こしてきた。富山藩は長年にわたる財政難に陥り、領民は農閑期に外に出て商売をする必要に迫られた。そのため登場したのが売薬だったという。

しかし水が豊富なことは、薬をつくるには好条件だった。兼子さんは「豊富な雪解け水や衛生的な水は薬づくりに欠かせない」と言う。

「〈寒の水〉といって、大寒のころにとれる水を薬に使いました。薬種や道具を洗うのに水は必要ですし、薬種を粉砕するにも水車の動力を利用しました」

製薬に適した富山の気候と地形。その代表作が「反魂丹(はんごんたん)」という薬だ。富山藩二代藩主・前田正甫(まさとし)が江戸詰めの際、江戸城で腹痛を起こしたある大名に反魂丹を差し出したところたちまち回復し、大名伝いに全国に知れ渡ったという話がある。

売薬人はそれぞれの商売の範囲を守って活動した。得意先のデータを記した帳面を「懸場帳(かけばちょう)」と呼び、これ自体が商売をする権利(商売株)だった。売薬人たちは懸場帳をもとに全国へ行商に出かけ、富山藩も1816年(文化13)に反魂丹役所を設置するなど保護と統制を行なう。

「売薬人もこのころに1700人から2200人に増え、富山藩の一大産業になりました。幕末には4500人が売薬に従事していたのです」と、伏木観光推進センターの上 忠(かみただし)さんは言う。売薬がいかに富山藩の収入源であったかが窺える。

(注2)越中国

現在の富山県域を占めた旧国名。律令制下で北陸道に属す。富山藩は越中国の中央部(おおむね神通川流域)を領有。

(注3)富山の薬売り

富山藩の家庭薬行商人。また、その行商のこと。江戸初期に始まるといわれ、藩の保護・統制を受けて発展。全国各地の得意先に薬を置き、年に1〜2回訪問して使用分の代価を清算し、薬を補充した。

財政再建を目指す薩摩藩の目論見

同じころ、島津家を藩主とする薩摩藩もまた財政難にあえいでいた。

火山灰地である薩摩はもともと農業による生産力が低かった。そのうえ参勤交代で財を消耗し、加えて江戸城の改修、木曽川治水工事などを幕府から命ぜられ、莫大な出費を強いられた。財政は常に火の車。八代藩主・島津重豪(しげひで)のころには500万両(当時の藩の収入の30〜40年分に相当)にも達する借金を抱えていたという。

1609年(慶長14)に琉球王国(以下、琉球)を征服し幕府にその支配権を認められていた薩摩藩は、奄美諸島の生産物「黒糖」を大坂に運び専売品として利益を得ていた。また、琉球経由で清から入手した唐物(からもの/中国製品)を新潟・海老江湊経由で江戸や東北、北陸へ流通して収入源としていた。さらに、薩摩藩はより大量の昆布を確保し、琉球を経由して清に献上する策を打つ。

そこで目をつけたのが富山の売薬人たちである。売薬人は全国を22ブロックに分け、行商先の地方に仲間組(なかまぐみ)をつくり販売を行なっていた。そのなかに薩摩藩内で売薬を行なう商人団「薩摩組」があった。

薩摩藩はこの薩摩組に対して領内での売薬を認める代わりに、松前の良質な昆布の提供を求めたのだ。当時の薩摩藩は経済上の問題から他藩の商人の出入りを禁じていたが、薩摩組の出入りのみ例外的に認めた。

売薬人たちにとっても薩摩と手を組むことはメリットだった。

売薬が和漢薬生成の材料に用いる薬種は、清からの輸入品に依存していた。江戸時代に日本に入ってくる薬種は長崎の出島からいったん大坂の道修町(どしょうまち)に集まり、薬種問屋を通じて全国に流通していた。しかし高価なため、売薬人もまた薬種を安く仕入れる方法を模索していたのだ。

密貿易は幕府公認だった!?

1847年(弘化4)、薩摩組は仲介人である鹿児島町年寄(注4)の木村喜兵衛から総額500両の資金援助を受けて昆布の運搬を開始する。昆布を買い取ったのが薩摩藩であることが幕府にばれぬよう、薩摩藩は町年寄である木村を仲介役とし昆布を購入させていたようだ。

蝦夷で仕入れた昆布は、富山を代表する売薬商家・密田(みつだ)家が所有する2隻の船で、薩摩藩の山川港まで運ばれた時期もあったそうだ。

当時の薩摩藩は、富山の売薬人にとって逆境の地だった。幕府が鎖国政策をとるなかで、薩摩藩も他藩の出入りを厳しく監視する「二重鎖国」の状態だったことに加え、薩摩藩は浄土真宗を禁教としていた。富山藩は浄土真宗が盛んなため、売薬人たちは薩摩藩領で「富山の売薬」と名乗れず、「越中八尾(やつお)(注5)の売薬」と名乗っていたそうだ。

「薩摩藩領で浄土真宗と知られると薬は没収され営業停止になりますから、売薬人たちは〈八尾〉という富山南部の地名を使い、そこから来たと偽って商売をしていました。越中とは名乗れても、富山とは名乗れなかったのです」と、鹿児島市西郷南洲顕彰館の館長、徳永和喜さんは話す。

その後、薩摩組の商人たちはたびたび営業差止を受けたが、そのたびに木村喜兵衛が差止解除を藩に交渉し、また時には差止を未然に防ぐために薩摩藩に喜ばれる献上品の提案も行なった。松前産の昆布も、もとは薩摩組が薩摩藩領で営業を認めてもらうために、木村が指示した献上品の一つだった。

また、「密貿易」と言われることに関して徳永さんはこう指摘する。

「1639年(寛永16)に幕府が鎖国令を出します。この時に幕府が認めた貿易港は唯一長崎の出島であるという記述が歴史教科書にありますが、誤りです。実際には琉球口(くち)、対馬口、松前口、そして幕府が公に認める長崎口。外交史では〈四つの口〉と言いますが、この四つの港は幕府が許可した貿易港でした」

長崎以外の三つの港は、長崎でトラブルがあった際に輸入が途絶える事態を防ぐため、補助貿易港として開港していたのだ。

幕府にとっては安全弁の一つに過ぎなかった琉球口を、借金が膨れ上がる薩摩藩は返済の切り札にしようと考えた。幕府から数回にわたる貿易量制限を命じられるも、薩摩藩は琉球口貿易の拡大を続ける。徳永さんは言う。

「世にいう密貿易とは薩摩藩による不正規ルートでの貿易活動を指すのではなく、薩摩藩が幕府から許された範囲を逸脱した貿易活動と考えるべきでしょう」

(注4)町年寄

江戸時代の町役人の呼称の一つ。町役人の筆頭にあり、町内の日常行政を取り扱う有力者。身分としては町民となる。

(注5)八尾

富山県富山市の南部を占める地域。

薩摩藩と富山藩、それぞれが得たもの

清との貿易で莫大な利益を得た薩摩藩は、財政の立て直しに成功する。その立役者が八代藩主・重豪に才覚を認められ、500万両の財政整理の責任者に任用された調所広郷(ずしょひろさと)だ。清との密貿易を藩政改革(注6)の一つに掲げ、財政立て直しに奔走した。

調所の努力により藩の収入は増え、借金500万両を返済しただけでなく、50万両の貯蓄も達成した。身分が低く茶坊主上がりだった調所は功績が認められ、57歳で家老格に昇進する。

「外洋に近い薩摩は常に周囲を警戒し情報戦には長けていたが、なかでも調所は市場読みに優れた、当時としてはずば抜けた経済人」と徳永さんは評する。ところが1848年(嘉永元)、調所は江戸で服毒死する。幕府に密貿易が知れることを怖れての自殺ともいわれているが、詳細はわかっていない。

薩摩藩は1851年(嘉永4)に11代藩主となった島津斉彬(なりあきら)のもと、洋式の機械工場群を数カ所建設する。ガラス、鉄、綿布などのほかに火薬、砲弾、大砲などの武器も製造した「集成館(しゅうせいかん)事業」だ。西洋事情に詳しかった斉彬が列強の武力を危惧して進めた事業で、集成館で鋳造した大砲が後にイギリスの軍艦に大打撃を与え、倒幕の武器にも用いられた。密貿易で得た利益が結果的に倒幕資金の一助となり、明治維新を迎えることとなる。

尚古集成館で学芸員を務める山内勇輝さんは、「江戸や大坂から見れば薩摩藩は辺境の地ですが、裏を返せば外国に近い。日本の南端にありながら最先端の工場群をつくることができたのは、外国の知識や技術が手に入りやすかったためです」と話す。

一方で、富山の売薬人たちにも利益はあった。松前から運んだ昆布の見返りとして中国産の良質で安い薬種を買うことができ、また関係する廻船問屋なども大いに潤った。

現存する資料が少なく、富山藩が売薬事業でどれほどの利益を上げたかは定かではない。しかし、富山藩領のみならず越中国全体に売薬に携わる人々が多かった事実をみれば、富山藩が売薬により相当の利益を得ていたことは想像に難くない。

売薬が400年近く続いてきた理由について、射水市(いみずし)新湊博物館の松山充宏主任学芸員は言う。

「富山藩が売薬をする際の方針として、まずは各家に薬を配置し、使った分だけお金を頂く〈先用後利(せんようこうり)〉の方法をとっていました。先に用いて後に利する。ある意味相手を思いやる福祉事業的な側面がありました。この販売精神が売薬を長い間支えてきたのではないでしょうか」

(注6)藩政改革

調所が行なったことは、ほかに奄美大島の黒糖の独占専売制度の強化、偽金づくりなども挙げられる。

「昆布ロード」がもたらした食文化

1880年代(明治期)に入り蒸気船が進出し、鉄道や道路が整備されると北前船はかつての勢いを失った。密貿易も終わりを迎える。しかし、「昆布ロード」の中継地では、各地の食文化と昆布が結びつき独自の昆布食が生まれた。

北海道では主にダシとして昆布を利用するが、北陸では薄く削りとろろ昆布に、大阪では佃煮にする。関東は「昆布ロード」の到達が遅かったため、消費量がさほど伸びなかったのではないかといわれている。

沖縄では昆布を豚肉や野菜と炒めて食べる「クーブイリチー(昆布の炒め物)」や、地元で獲れる魚を昆布で巻いた「クーブマチ(昆布巻き)」ほか、豊富な昆布料理が家庭に根づいている。

富山県では、おにぎりに巻くのは海苔ではなくとろろ昆布。黒部市にある株式会社四十物(あいもの)昆布の四十物直之社長によると、「昆布は子どものころから食べつけている家庭の定番」だそうだ。

「鍋に大根、人参、昆布をたくさん入れて煮込んだものを毎日煮返して食べるんです。それが富山の食文化。栄養も一度に摂れます。この辺は共働きの家庭が多かったので、昔からの知恵でしょう」

また、富山県射水市の中六醸造元が製造する醤油が、甘口であるという興味深い事実にもぶつかった。甘い醤油といえば九州だが、四代目・板林勇樹さんいわく「当社の創業者は、修業先の『味は地元の人の好みに合わせなさい』という言いつけに従ってこの味を決めたそうです」。北前船の寄港地だった放生津に甘口醤油が根づいているのは、薩摩との交流を意味づけるものではないだろうか。

日本近代化の礎となった壮大な「昆布ロード」は、同時に日本の食文化を広げた道でもあった。今回の取材で昆布を見る目が変わりそうだ。

参考文献

『海洋国家薩摩』(南方新社)

『海の掛け橋 昆布ロードと越中』(北日本新聞社)

『昆布と日本人』(日本経済新聞出版社)

『富山の薬―反魂丹』(富山市売薬資料館)

『近世日本海海運史の研究―北前船と抜荷』(東京堂出版)

『図録 薩摩のモノづくり――島津斉彬の集成館事業』(尚古集成館)

(2016年7月20~21日、7月25~26日取材)

Column

船が運んだ琉球の飲食文化

真栄平(まえひら)房昭さん(琉球大学教授)

琉球に往来した薩摩廻船は、食材の昆布やかつお節、茶・煙草などの嗜好品のほか、鉄鍋・髪油などの生活雑貨を運んだ。他方、琉球からは特産の黒砂糖を中心に薬用ウコン(鬱金)や藍染め用の藍玉、中国産の薬種その他の唐物が積み出された。藩へ納める年貢米のほかに、鹿児島城下にある琉球館で売却された主力商品は黒砂糖である。つぎに「茶」と「昆布」に焦点をあて、近世の琉球をめぐる交易品の流通に結ばれた飲食文化の一面を見ていこう。

茶の流通

熊本県人吉市と球磨(くま)郡一帯で作られた球磨茶は、琉球でも広く流通した。人吉藩では1804年(文化元)に茶の「専売制」をしくが、この流通規制のあおりを受け、琉球でも茶の品不足が深刻化した。専売制から2年後、琉球王府の役人が薩摩藩に要請した史料(『琉球館文書』)によると、琉球では諸士から庶民にいたるまで球磨茶を常用してきたが、出荷停止となったため薩摩産の茶を取り寄せたが、風味香りに乏しい。そこで琉球へ積み出す茶のうち、特に望む者のために「六百俵」分を球磨茶とし、ほかを薩摩産としたいという。

その後、人吉藩の勘定奉行田代善右衛門の『備忘録』によれば、1818年(文政元)に球磨茶の直買いを希望する琉球舘と3年契約を結んでいる。これを仲介した「求麻(くま)問屋」の渡辺喜兵衛は、人吉藩の産物を扱う薩摩商人であったという。武井弘一氏の研究によると、球磨茶は緑茶のなかでも香りが強い種類で、そのため琉球でも人気があったようだ。

こうした香りの嗜好にマッチした球磨茶のほかに、ジャスミンの香りが特徴の中国茶(サンピン茶)が福州から大量に輸入された。王国末期の統計によると、1877年(明治10)上半期だけで日本茶、中国茶あわせて23万7545斤(約14万2527kg)が那覇港に輸入されたことがわかる。

日本列島の昆布流通圏

南から北に視点を転じると、18世紀に蝦夷地開発のフロンティアは、襟裳岬を越えて東へと拡大した。そのころ大坂から瀬戸内海、下関、日本海沿岸を経て松前、函館まで往来した北前船の活動により、北海産のにしんや昆布が大量に流通するようになる。さらに、19世紀に富山の薬売りを介して薩摩から南へ運ばれた昆布は、沖縄の食文化に大きな影響を及ぼした。祝いごとに欠かせない昆布料理は、刻みこぶに豚肉を入れ、コンニャク・かまぼこなどの具を加えて炒める。豚肉を芯にしたこぶ巻きは、だし汁と醤油、黒砂糖で煮込む。結婚式などの祝儀には、長さ10cmほどに切った昆布を両端から結び、両家の「縁結び」の煮物として使う。

こうした「飲食文化」を根底で支えたのが、「船と物流」である。その歴史をたどると、日本列島の南と北をつなぐ広域流通ネットワークが垣間見える。