機関誌『水の文化』55号

現場3

日本の「青」で世界に通用するジーンズを

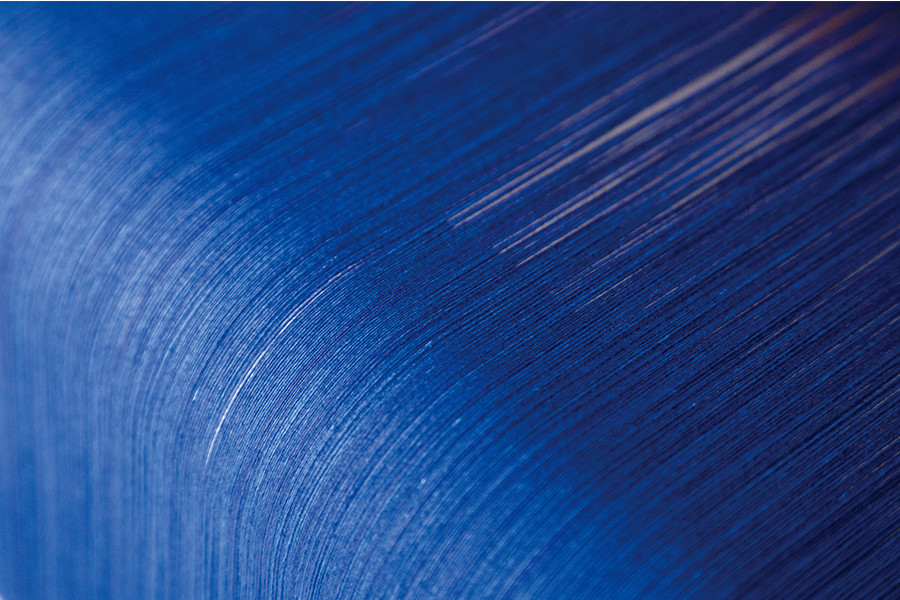

本藍手染めの糸を手織りした美しいテクスチャー。この生地が最高級品「金丹」となる。ちなみに納品は1年待ち

今から150年ほど前、アメリカの鉱夫たちの作業着として誕生した「ジーンズ」。日本でも衣服としてすっかり定着しているが、「日本の青(藍)」にこだわったジーンズの製造・販売に取り組む会社が岡山県倉敷市にある。有名なおとぎ話「桃太郎」の名を冠する「桃太郎ジーンズ」、本藍手染め・手織りの最高級ジーンズ「金丹(きんたん)」などを手がける株式会社ジャパンブルーだ。日本はジーンズでは後発国だが、「100年程度の遅れなら追い越せる」と、天然藍の色と風合いを活かしたジーンズを世界に発信する同社を訪ねた。

-

-

桃太郎ジーンズのキャラクター「桃太郎くん」

児島ジーンズで世界一を目指す

いまや日常着となったジーンズ。1870年代にアメリカで生まれたジーンズを日本で初めて国産化したのが、岡山県倉敷市にある児島地区(注1)だ。

「児島ジーンズ」といえば、製品の質のよさからジーンズファンの間では以前から有名だった。近年はテレビや雑誌に取り上げられ、海外にまで知られている。

レトロな雰囲気を残す味野(あじの)商店街。その一画に延びる「児島ジーンズストリート」では、まちなかに吊るされたジーンズが気持ちよさそうに風に揺れている。

この児島を「ジーンズの聖地」として一躍有名にしたアパレル・テキスタイルメーカーがある。2009年(平成21)に「児島ジーンズストリート構想」を打ち出し、地域おこしに貢献する眞鍋寿男さんが代表を務める株式会社ジャパンブルーだ。最高級品として本藍手染め・手織りの「金丹(きんたん)」を展開する。

また、同社の代名詞となっている「桃太郎ジーンズ」は著名人などからの評価も高く、国内外に多くの愛好者をもつ。主に合成藍による「銅丹(どうたん)」や「出陣」などが定番だ。「銅丹」と「出陣」は回転速度の遅い旧式の織機で織ることで生地の表面に凹凸ができ、それが擦れることで独特の色落ちが楽しめる。

今日ではほとんどのジーンズメーカーが化学的につくられた合成藍を用いるなか、ジャパンブルーは天然藍のような色と風合いにこだわる。

「日本の青『藍』で世界一になる」というスローガンを掲げ、眞鍋さんがジャパンブルーの前身となる株式会社コレクトを立ち上げたのが1992年(平成4)。テキスタイル業界に入りデザイナーを志し、藍染めに出会ったことがきっかけだった。

(注1)児島地区

江戸時代に綿花栽培が盛んだったことで古くから繊維のまちとして知られ、茶道具などに使われる真田紐の生産に始まり、軍服、学生服、作業服の一大生産地に。1964年の東京オリンピックを境にジーンズ生産の基盤が整うと、今日まで続くジーンズ産業の集積地が形成された。

思い描いたのは昔ながらの日本の青

テキスタイル業界に入って間もないころ、大手ジーンズメーカーの企画販売の仕事で藍染めの魅力に惹かれた眞鍋さんは、染料の蒅(すくも)をつくる藍師・新居(にい)修氏に師事し徳島へ通う日々が始まる。「微妙な色合いを表現する青色の奥深さにはまると抜け出せなかった」と眞鍋さんは藍染めに惹かれた理由を振り返る。

「料理に隠し味があるように、おそらくタンニンやポリフェノール、自然の植物中にある〈余分なもの〉が重要な役割を果たしている。合成藍では表現できない色です」

失敗の連続のなか、見よう見まねで藍建てと染めの技術をなんとか習得すると、眞鍋さんはコレクトを立ち上げたのち、本藍染め専門の工房「藍のぞき」を児島に開設する。以来、染め職人としても活動してきた。

「日本人は甕覗(かめのぞ)き、水浅葱(みずあさぎ)、鉄紺(てつこん)、など色に名前をつけることで風情を表してきました。日本ほど色にこだわる国もない。出身地の児島はジーンズの産地ですし、ジーンズといえば青。昔から器用にものづくりを行なってきた日本人が本気でジーンズをつくれば、世界マーケットの頂点に立てるかもしれないと思ったんです。ジーンズの普及こそアメリカより100年遅れていますが、1世紀程度の遅れなら日本人は取り戻せると思いました」

そこで眞鍋さんは、日本人が世界で最初にジーンズをつくっていたらどんな青色を探求しただろう、と考えた。

「僕がイメージしたのは、祖父や祖母が使っていたふとんや座布団の色。日に焼けて少し色あせたような、緑がかった深みのある青。これを『日本の青』としてデニム生地で打ち出せないかと考えました」

試行錯誤のすえ、既製品として完成させたのが「ジャパンブルーデニム」だ。緑がかった独特の色味は、天然藍のような風合いを醸し出している。素材には、綿花でも最高品質とされる手摘みのジンバブエコットンを採用した。

一般的なデニム生地の倍以上の価格だが、1990年代のヴィンテージブーム(注2)とも相まって、独特の色味と質の高さは、海外のナショナルブランドや一流デザイナーにも認められた。

(注2)ヴィンテージブーム

主に1960年代以前につくられたジーンズ(ヴィンテージジーンズ)の人気が過熱したことで、ジーンズの値段が驚くほど高騰した。

ストーリーのあるものづくりを探求

ジーンズにかける想いを届けるため、眞鍋さんは見本のジーンズを何十本もバッグに入れて海外の店舗を1店ずつ回った。海外での取り扱いは、約50店舗にのぼる。

「海外のユーザーは正直です。誰がどんな思いで製品をつくったかを、自分の言葉できちんと伝えることができなければ相手にしてもらえない。それが結果的に日本の安全・安心やこだわりにつながる。たんに日本製だから、藍染めだからいいというのではもう通用しません」

そのため社員たちに一貫して伝えているのは、「ストーリーのないものづくりはやめよう」ということだ。

ジーンズストリートに店を構える児島味野本店には、世界に一台の手織り機がある。これでつくられるのが「金丹」だ。糸の張りに気をくばり一定の力加減で織りつづける必要があるため、1日に80cmほど織るのがやっと。価格は1本20万円以上するがジーンズ愛好者からの人気は高く、注文が殺到して納品は1年待ちだという。新入社員の仕事は、まず掃除をすることから始まる。

「初めは何もできなくても、掃除するだけでものづくりの空気は伝わるはずです。製品づくりにかける想いやこだわりを理解しなければ、製品のよさを人に伝えることもできない」と眞鍋さん。

藍染工房を開設した際には、「どうせ社長の趣味でしょ」と揶揄する人もいたという。「つくり手と同じ立場、環境に身を置かなければ同じ視点をもつこともできません。今は自分で染めることは少なくなりましたが、以前は海外に行くと〈青い爪をした日本人〉とよく言われたものです」。

「青」の文化は滅びない

眞鍋さんは現在、藍の染料、生産工程において、もっと合理的な方法がないかと模索している。

2007年(平成19)から2008年(平成20)にかけて、国からの委託事業で研究機関を巻き込み、蓼藍(たであい)以外に青の色素を活用できる品種がないかと、世界中の植物を採取して調べた。藍染めをするうえで天然の染料と合成の染料の両方を知ることは大切だと眞鍋さんは考える。

「ジーンズのほとんどが合成染料です。ファッションとして定着していることは否定しませんが、もっと天然の染料が広がることが理想です」

ジャパンブルーではかつて染料をつくるために、畑で蓼藍の栽培も行なっていた。春に植えて夏に刈り取るため、猛暑のなかでの手作業による水やりや刈り取りは過酷を極める。高齢化が進み蓼藍を栽培する農家は減っており、需要もなかなか見込めないため、合理化を図ろうにも投資できないのが現実だ。「合理化できないから藍染めの製品単価は高い。伝統工芸の冠だけが独り歩きしても人が使わなければ意味がありません。変えていかなければならない部分はたくさん見えている」と、眞鍋さんは藍染めの将来を危惧する。

その一方でまた、「ただ一つ言えることは、青(藍)の文化・産業はいつの時代も滅びることはない」とも言う。

「人間が青色の染料を見いだしたのは、多様化した生活のなかで必要だったからこそ。今はジーンズという形で世界中の人がはいています。日本人の感性でしか発見できないものを、一つの商材であるジーンズを通して世界に発信するのが私たちの使命です」と眞鍋さんは熱く語った。

ジーンズにおいて日本はたしかに後発国だ。歴史を遡ることはできない。しかし、これから新しく歴史をつくることはできる。日本古来の藍染め文化に裏打ちされた児島発のジーンズが、世界のスタンダードとなる日を楽しみにしたい。

(2016年11月22日取材)