機関誌『水の文化』56号

人 〈雷雲〉

雷雲を追いかける男

青木さんが「ストーム・チェイサー」として世間に認められた落雷の写真。禍々しいのに美しい。今でもベストショットの一枚(2012年9月6日) 提供:青木豊さん

雲は時として人に牙をむく。大地を揺るがす雷、家などの財産を一瞬にして無にする竜巻……。そんな荒々しく凶暴な雲の姿を追う人がいる。ストーム・チェイサーの青木豊さんだ。北関東を中心に活動する青木さんに、雷雲を撮影するようになったきっかけや安全確保などについて伺った。

-

-

ストーム・チェイサー

青木 豊(あおき ゆたか)さん -

1968年茨城県生まれ。写真屋の次男として家業を継ぐもデジタル化の波に飲まれて廃業。独学で気象学を学び、気象現象の撮影に没頭。雷、集中豪雨など、局地現象の写真撮影をライフワークとする。撮影フィールドは北関東の内陸部。著書に『ストーム・チェイサー――夢と嵐を追い求めて』(結エディット 2015)がある。

「雷の交差点」でカメラを構える

北関東の夏は雷が多い。那須連峰、高原山、日光連山から南東進する雷の通り道で「雷都」の異名をもつのは栃木県宇都宮市。日光連山、足尾山系、赤城山で発生した「雷の交差点」にあたるのが茨城県筑西市だ。

筑西市で生まれ育った青木豊さんは、嵐や雷を追いかけて写真を撮る「ストーム・チェイサー」。もともと、竜巻などに接近して観測データを取る研究者をアメリカでstorm chaserと呼んでいた。そうした研究チームの活躍を描いた映画『ツイスター』(1996年)から映像や写真の専門家などにも裾野が広がり、今アメリカには数千人のストーム・チェイサーがいるという。青木さんは日本で数少ないその一人だ。

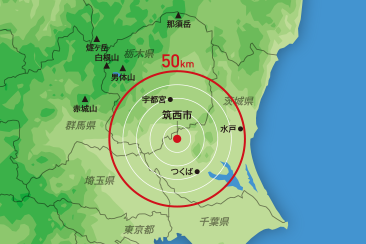

午後からところにより雷雨。予報が当たりそうだとクルマを走らせる。気象レーダーを確認し、刻々と変わる空の様子を眺め、目当ての雷雲の行方(ゆくえ)を先回り。遠くまで見渡せる場所を選んでカメラを構え、待ち受ける。近づきすぎたらすぐ移動できるようクルマからは30m以上離れず、危険回避も怠りない。筑西市を中心に宇都宮、足利、つくば、水戸の半径50km圏が土地勘のある行動範囲だ。1日で300〜400km走ることも。

「同じ道を何度も行ったり来たりしますから。高速に乗ると撮りたい場所に行けないので基本は一般道です。1回に撮れる雷の写真は最高でも15枚くらい。まったくダメな日も少なくありません。イメージ通り完璧に撮れるのは年に2〜3枚でしょうか」

雷の研究者にも写真を提供

青木さんは写真館を営む家に生まれた。物心つくころからカメラはおもちゃ代わり。家業を継いだが時代の流れで37歳のとき写真館を閉じ、派遣の仕事に。2008年、たまたま自宅の窓越しに雷の写真が撮れた。

「それまではあてずっぽうに連写していたのですが、タイミングを合わせてシャッターを切れば写るとわかったんです。そこから試行錯誤し、雷の写真にのめり込んでいきました」

当初は「動体視力を鍛えればいいのでは」とバッティングセンターに通ったが、ほどなくムダと気づき、「被写体の特性を知らなければ」と雲と気象に関する勉強を始めた。すると雷は何度か雲と地上を往復することを知る。最初に落ちる雷を肉眼で捉えるのは無理だから、次の「戻り」を狙えば撮れることがわかった。

2012年(平成24)9月6日、寒気を伴う気圧の谷の通過により茨城県全域で激しい雷雨が発生した。このときに撮った雷の写真が新聞に掲載され、反響を呼んで、取材依頼が来るようになった。撮影した写真で収入を得る、日本初のプロのストーム・チェイサーの誕生だ。

新聞や雑誌からは雷の写真がよく求められ、テレビには突風の映像を提供することが多い。積乱雲から吹き降ろす強い下降気流が地面に衝突し放射状に突風が広がる「ダウンバースト」や、積乱雲からの冷気と周囲の暖気の境界にできる局地的な「目に見える」寒冷前線「ガストフロント」なども撮影する。2014年には人気ドキュメンタリー番組に登場。1年にわたる密着取材でアメリカロケも敢行した。

青木さんの写真は学術研究にも使われている。琉球大学工学部工学科電気システム工学コース助教、下地伸明さんの研究室の求めに応じて毎年、雷の写真を提供。研究用には落雷の日時や秒数に加え、ドライブレコーダーのGPSで座標(経度・緯度)も確認しなければならない。

下地さんは「沖縄は雷を撮影するチャンスが少ないのです。写真の情報は細かく分析できるため、雷と雷雲の研究に欠かせません」と話す。

これから青木さんが撮ってみたい写真は「虹の向こうに落ちる雷。日本海で発生する竜巻」だとか。千載一遇のチャンスを狙っている。

屋外で雷に出合ったら「仰角45度」の保護圏に

雷を熟知する青木さんに、屋外で遭遇した雷から身を守る方法を聞いた。

「『仰角45度』が比較的安全な範囲です。鉄塔や電柱などの先端から45度の角度に線を下ろした範囲に入り、身を低くしてやり過ごす。鉄塔や電柱がアースの役割を果たし、電流が地中に逃げます。ただし、落雷した鉄塔や電柱の真下にいると二次放電を受けてしまう恐れがあるので、10mくらい離れていた方がいいです」

落雷に対してもっとも安全なのは、周囲が金属で囲まれた自動車、電車、飛行機。クルマを運転しているときは、窓を閉め切って金属部分に触れていないのが万全の回避法という。

では、海で泳いでいて逃げ場がなかったらどうするか。「それは雷が来る前に逃げないとダメ。来てからでは遅いです」と青木さん。怪しい雷雲が迫ってきたら速やかに陸へ避難すべし。空を見上げるのは大切だ。

慌てて自転車に乗って逃げるのも危ない。足が地に着いていない状態だと人体に落雷したとき電流の行き場がなく、大きなダメージを負う。

たとえ家のなかでも、柱に寄りかかったり、水道の蛇口の近くは避ける。電気製品のコンセントは抜いておくか、雷ガードタップで防ぐ。青木さんも逆流雷でパソコンとプリンターを同時に破壊されたことがある。

「那須に住む親戚が1週間の旅行から帰ってみると、家のなかがシーンと鎮まり返っていたそうなんです。雷で電気製品が全滅していました」

防災・減災の観点から情報提供していきたい

雷銀座といわれる北関東には「雷保険」があるそうだ。総合住宅保険に特約で付くとか。その反面、雷に慣れているから無警戒の人も多く「雷が来ると涼しくていいや、と散歩に出たりするのはどうかと思います」と青木さんは警鐘を鳴らす。

嵐を追いかけるときに青木さんが活用している気象レーダーのスマートフォン用アプリは、雷対策のみならずピンポイントの天候予測にも使えそうだ。進路予測ができる気象庁の「高解像度降水ナウキャスト」、速報性の高い国土交通省の「X RAIN GIS版」のほか、雷雲の位置がわかるアプリもあり、いずれも無料でダウンロードできる。

「初めのうちは好奇心に突き動かされていましたが、最近は気象災害が増えているので、防災・減災の観点から情報提供し貢献できれば」と青木さんはストーム・チェイサーとしての新たな使命に意欲を燃やす。

(2017年5月8日取材)

Information

群馬県立館林美術館の企画展「カミナリとアート 光/電気/神さま」(2017年7月15日~9月3日)に青木さん撮影の雷の写真(15点)が展示される。詳細は同館のホームページを参照のこと。