機関誌『水の文化』62号

CASE3【多重防御】

「水上げ小屋」に見る地域に根づいた水防の知恵

和歌山県南部を流れ、串本町で熊野灘に注ぐ全長51kmの古座川は、昔から大雨が降ると洪水を繰り返してきた。氾濫するたびに流域に住む多くの住民は「水上げ」と呼ぶ場所に避難している。水上げは専用の小屋の場合もあるし、納屋の二階を指すこともある。敷地内にあり、急な増水時や夜でも逃げられるように動線が確保されているという。古座川流域を訪ねた。

古座川流域に残る「水上げ小屋」。左の家屋が母屋で、水上げ小屋は敷地内の一段高いところに設けられている

母屋が浸水しても逃げ込める離れ

古座川が氾濫し低地にある高瀬地区は水びたしになった。みるみる水位が上昇する。納屋の2階に退避していた南千恵さんは危険を察知し、母屋裏手の山際の高い場所にある「水上げ小屋」に逃げた。納屋の下屋(げや)を伝い歩き、ハシゴを渡して。結局、納屋2階の床高ぎりぎりの150cmまで浸水。やがて隣家の水上げ小屋からも、より高い位置にある南家の小屋に住民が移り、総勢9名が避難した。

「昼やったから明るくてよかった。明け方にやっと水が引いたかな。それまでずっと水上げ小屋におりました」と南千恵さんは振り返る。

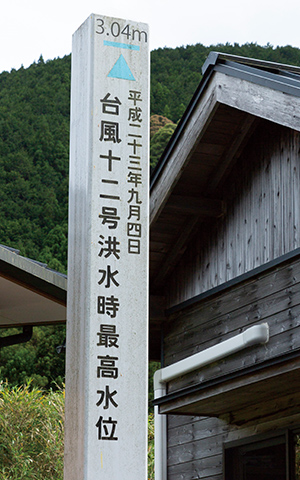

2011年(平成23)の台風12号による紀伊半島大水害。和歌山県南部の古座川町では567戸が床上・床下浸水の被害を受けた。県内で56名の死者が出たが、大塔山(おおとうざん)南東から熊野灘に注ぐ古座川流域での水害による直接の死者はゼロ。住民の多くは公の避難所で難を逃れたのではない。あっという間に道路が冠水し、避難所へ行ける状況ではなかった。高台に設けた水上げ小屋に自主避難したのだ。

古座川町の一雨(いちぶり)地区には4棟の水上げ小屋が隣接する区域がある。藤田和代さん宅の母屋の床板は取り外せる構造になっている。浸水後に干して掃除しやすいようにだ。今は空き家だが、水上げ小屋も親族がきれいに手入れしており、古い建物でも立派に現役といえる。

小谷治さん宅の水上げ小屋にはカラオケセットまで装備されている。紀伊半島大水害では3カ月かかった母屋の大掃除の間、ここで暮らした。「狭いとこやけどの、ここがなかったらおるところなかった」と妻の小谷卓子(たかこ)さんは述懐する。水上げ小屋は避難場所と同時に復旧のための拠点ともなるのだ。

藤田瑳一(さいち)さんは小学生のとき自宅の水上げ小屋に「洪水に備えて学校にあった天皇皇后両陛下の御真影額を移していた」のを覚えている。藤田さんの背丈ほどの浸水位を示す印が納屋の柱に。水害が頻発する地域ならではの風習だ。

こうした古座川町の水上げ小屋を案内してくれたのは、和歌山大学システム工学部准教授の平田隆行さん。紀伊半島における地域ごとの家屋構造の違いを調査するうちに水上げ小屋を知り、聞きとり調査を通じて水防建築としての意義に気づいた。

「古座川町の水上げ小屋は母屋の軒先の高さに建っているのが普通です。そして、すぐ逃げ込めるよう動線が確保されています。母屋もある程度嵩上げしていて、数十年に一度の頻度で起こる床上浸水は許容するけれど、屋根までは水没せず家屋流出が起こらない高さにしています。さらに水上げ小屋は浸水しない高さに建てられている。長年の経験から培われた家づくりです。いつ水害が起きても重要な物をすぐ持ち出せるように家のなかが常にきちんと整理されているのも印象的です。昔ながらの水防の知恵が活かされています」と平田さんは言う。

地質や履歴から水害を読み解く

古座川を含む紀伊半島各地に大きな被害をもたらした2011年の大水害には「三つの不思議があった」と明かすのは、和歌山大学災害科学教育研究センター客員教授の後(うしろ)誠介さん。豪雨による水害の様態は、その土地の地質に大きく関係するという。

「第一に、深層崩壊を含む大規模崩壊が北向きの斜面で多発したこと。第二に、巨礫(きょれき)(岩塊)主体の崩壊・土石流が南向き斜面で多発したこと。第三に、もっとも雨量が多かった北山川の上・中流域では崩壊の規模と頻度が低かったことです」と後さんは言う。

後さんの調査・研究によって「三つの不思議」のメカニズムはおおよそわかっている。ごく簡単に説明したい。一つ目の答えは、南から沈み込む海洋プレートからはぎとられてできた「付加体(ふかたい)」が北傾斜の構造をもつため。二つ目は、マグマが冷えてできた火成岩体(かせいがんたい)の風化が進んでもろくなっていたところに強雨が続いたことと、北向き斜面よりも南向き斜面の方が雨量が多かったこと。そして三つ目は、北山川の上・中流域は雨量こそ多かったが、峡谷として発達するような硬い地質だったから崩落が少なかった。「北山村史を見ても、洪水・土砂災害の履歴は他の市町村よりはるかに少ないのです」と後さんは言う。

後さんは、水害を減らす工夫を施した地形が見られる那智勝浦町の中里・庄地区を案内してくれた。太田川下流沿いの集落では、氾濫で被害を受ける水田よりも高い位置に、嵩上げして住宅が建てられている。もう一段高い河岸段丘上には避難所となる寺院と墓地がある。古座川沿いの高瀬地区も寺院と墓地は山裾の高台にあった。

山際に建つ家々を後さんが指差して「川の水の流れは氾濫時にも真ん中が急で、へりが緩い。ですから山際の高台の家なら、浸水しても流出はしません」と教えてくれる。たしかに古座川町の集落も山際に集中していた。

「地質や地形の観点から水害を理解すると、防災上の重要な教訓を得られます」と話す後さんによれば、水害に対処する心構えは「住む地域の災害履歴と、過去にどんな土地だったかを知ること」。地域の図書館で調べたり国土地理院の昔の地図を閲覧するのが手立てだ。

「昭和30年代ごろまでの地図には田んぼを示す記号が三つありました。乾田、水田、深田。昔の地図は陸軍の測量部が作成したので歩兵砲を馬で引いて渡れる田んぼかどうかが重要でした。泥深い深田にはまると身動きがとれなくなる。つまりそこは水の出やすい場所ということです」と後さんは興味深い手がかりを教えてくれた。

二重、三重の備えでしぶとく立ち直る

古座川町の南にある串本町は本州の最南端であり、古座川町の東隣の那智勝浦町などを含む和歌山県の東南側は年間の降水量が4000mmに及ぶ。その一方、大阪府に隣接する和歌山市など西側は瀬戸内気候で年間降水量は1500mm程度と非常に雨が少ない。

平田さんは「南側の海は黒潮の影響で冬でも水温20゚C。宮崎、鹿児島と同じように温暖です。かたや内陸北部の高野山だと冬は氷点下10゚Cまで下がり、気候帯でいうとほぼ仙台と同じ。紀伊半島の100km四方程度の間で南九州から東北まで気候差があります。なおかつ地質の多様性もあって、水害のタイプも地域でまったく違う。例えば那智谷では土砂崩れが多発しますが、古座川では溢水して外水氾濫が起きやすいのです」と解説する。

古座川町に今も残る水上げ小屋こそ、外水氾濫による水害が多発する地域ならではの工夫だ。

高瀬地区では母屋の床下の基礎をコンクリートで固めていない。支柱は石で支え、床下に動物が棲むのを防ぐため周囲は取り外し可能な板で覆っている。この構造は浸水した水を土にしみ込ませて抜くためだ。山口裕久さんは「そういう事情を知らないハウスメーカーが建てた新築の家は、基礎をコンクリで固めてしまったので、浸水後は床下がプールのように水が溜まっていました」。画一的な工法はこうした事態も引き起こす。

紀伊半島大水害のとき水上げ小屋に避難した南千恵さんは言う。

「毎年、正月を過ぎると気が引き締まります。今年もまた夏が来るんやなあ、備えないといかんなあ、と」。水道が引かれるまで山の湧水が生活用水だった。今も南家の池は山からの水だ。そうした水の恵みを受けつつ、災厄への備えを心に刻み、覚悟して自然とともに生きる姿が垣間見えた。

平田さんが「母屋は浸水しても水上げ小屋が浸水しないのは災害リスクと生活の利便性に折り合いをつける知恵。近隣と連携し復旧の拠点ともなる水上げ小屋への避難は二重、三重の備えです」と言うように、しぶとく立ち直るための水防の知恵には学ぶことが多い。

(2019年5月16日取材)