機関誌『水の文化』66号

湧水・川水:漁村

川や湧水で塩を抜く「テングサの洗い場」

伊豆半島では、テングサの収穫期になると河口に設けられた小さな堰に川の水を溜め、あるいは湧き水を使って、採ってきたテングサを漬けて塩を抜く。そうした水場は「洗い場」と呼ばれている。灌漑とはまた異なった真水の使い方を長年続けている漁村の現場を見るために、西伊豆へ向かった。

崖下の湧水を引いた共同水槽で行なうテングサの塩抜き

水で洗って干す伊豆のテングサ

テングサは全国各地で採れる海藻だが、伊豆半島のテングサは特に質がよいとされ、古くから高値で取引されてきた。江戸時代中期に編纂された百科事典『和漢三才図会(わかんさんさいずえ)』にも、伊豆国はテングサの産地として記録されている。

テングサはところてんの原料や畑の肥料などに利用されていたが、江戸時代前期に寒天の製造法が確立されると一気に需要が増加し、水産資源としての価値が高まった。

テングサは、収穫の方法によって大きく2つに分けられる。1つは、磯や海底に生育するテングサを素潜りやマンガ漁(注)で採取する「採(と)り草」。もう1つは、潮で流され浜に漂着したものをすくい上げる「寄(よ)り草」だ。いずれも収穫したら人の手で干し場に広げ、天日干しする。水で洗って塩抜きしてから干すと保存性が高まり、商品価値も上がる。

ところがこの塩抜きは重労働。真水も大量に必要だ。そこで小河川の水を利用して洗い場をつくり、塩抜き作業をする昔ながらのやり方を継承している集落が伊豆半島に残っている……とある書物で読んだ。伊豆半島の役場に電話をかけたが、「そういえば、やっているような……」という返事ではっきりしない。そこで漁協の支所に片っ端から電話をかけたが、「今は水道水で洗っていて洗い場はない」「水道水では料金が嵩むから塩抜きせずに素干しで出荷している」とつれない。やっと「今も洗い場で塩抜きしている」という支所を2つ見つけた。

(注)マンガ漁

竹でできた熊手のような道具を船で曳いて海底のテングサを刈り取る漁法。

西伊豆のテングサは「稼ぎ頭」

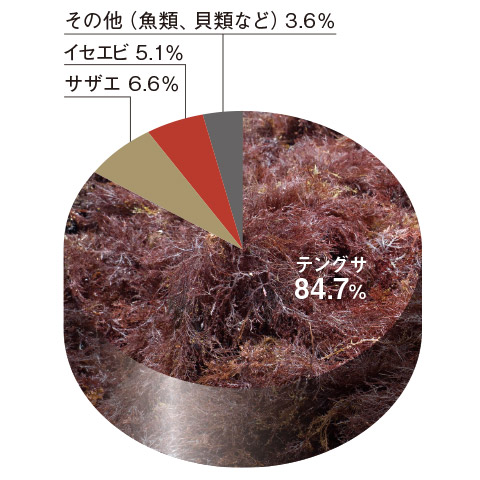

三島市の中心街から車で1時間ほど走り、伊豆漁業協同組合土肥(とい)支所を訪ねた。ここはまだ洗い場で塩抜きしている漁村がある。意外だったのはテングサの地位の高さだ。

「春はテングサ、夏はサザエやアワビの潜水漁、秋はイセエビの刺し網漁などが行なわれていますが、なんといってもこの地域の水産業を支えているのはテングサです。土肥支所全体の水揚金額の7~8割はテングサですよ」と土肥支所長の酒井勇樹さん。テングサは、化粧品やバイオテクノロジー、医療分野などにも用途が広がっているからだ。

各漁村から集められたテングサは、伊豆半島南端の下田で年に8~10回開催される業者の入札会で売買される。洗いと天日干しを何度も繰り返し、きれいなあめ色になったテングサは「晒(さら)しテングサ」と呼ばれ、高値で取引される。特にこの土肥支所管内では、高級な晒しテングサの扱いが多い。出荷までの保管場所を見せてもらうと、等級ごとに分けられたテングサの大きな束がいくつも積まれていた。

地域をつなぐ共同の水場

酒井さんに、川を利用したテングサの洗い場を案内してもらった。急な坂道を降りていくと、ひっそりした小さな漁港があった。下村港だ。横の浜(清藤浜(せいとうはま))に流れる川には、下まで降りるためのコンクリートの階段がつくられている。一見するとごく普通の川のようだが、よく見ると一部の川床が周囲に比べて深くなっている。ここでテングサを洗っているのだ。

水揚げしたテングサを軽トラックで運び、川で一度洗って、すぐ上にある木造の作業所の前に移動する。そのあと、テングサは動かさず、干しながら何度も水をかけるのだが、水道がないので川の水を汲んで運んでかける。「磯臭さが抜けるので、川の水をかける作業は欠かせないんです」と酒井さん。続いて、少し離れた小下田地区の米崎港へ。ここは下村港よりもさらに険しい地形。迎えてくれたのは、この地で漁師を続けている酒井勘一さん。酒井支所長のお父さんだ。

「この浜で今、漁師をしているのは8軒くらいです。80歳の海女さんも、90歳の先輩漁師も現役で潜っています。私も潜りつづけたいですね」と勘一さんは言う。

小下田では、テングサの漁期は4~5月で、資源保護のため1回の潜水は3時間までと申し合わせている。漁期には、毎日のように海に潜り、テングサを収穫する。

洗い場は、漁港内にあるコンクリート造の大きな水槽だ。採ってきたテングサを網ごと入れて、塩や汚れを洗い流す。蛇口から勢いよく噴き出している水は、港の目の前にそびえる崖の下から湧く水を引いたもの。「昔からこの集落では、湧き水を水槽に溜めて共同で利用してきました」と勘一さん。

ところが、この貴重な水槽が失われる危機があった。2002年(平成14)に行なわれた大規模な漁港工事に伴う道路の拡張で、水が湧いていた場所がコンクリートでふさがれてしまう計画が出た。湧水の共同水槽は集落に欠かせない。住民たちの強い要望で、湧水は道路の下に設置されたパイプを通し、少し離れた場所に新たに水槽をつくってつないだ。

「湧き水は一年通して温度が一定です。枯れることもありません。テングサを洗うだけでなく、海から上がって手足を洗ったり、子どもらが水浴びしたり、夏はスイカを浮かべたりするんです。湧水の共同水槽は、生活に欠かせない身近で大切な存在です」と勘一さんは目を細めた。

テングサがもたらした雲見集落の繁栄

小下田から海岸沿いを40分ほど車で南下した先にある雲見(くもみ)港。海へと注ぐ太田川(おおたかわ)の両岸に民宿が立ち並ぶ風情ある町並みだ。

「雲見は、親父や祖父の時代にテングサで豊かになったんです」

そう話すのは、民宿経営のかたわら漁師を続ける高橋勝己さんだ。山と海に囲まれた雲見は、もともとは自給自足で暮らす陸の孤島のような漁村だった。なにか軸になる産業が必要だと1929年(昭和4)、当時の雲見漁協第12代組合長の高橋勘多氏が東伊豆を視察し、石花菜(せっかさい)(テングサ)の株を持ち帰った。それが雲見の海に根づき、テングサの一大産地として繁栄した。現在、雲見の主産業は観光業へシフトし、テングサを採る人も少なくなった。高橋さんも民宿の仕事が忙しいが、漁期の5~6月には、合間を縫ってテングサを採る。

「テングサは貴重な収入源です。漁に出るかどうかは個人の裁量ですが、うちはまだ子どもにお金がかかるので。あまり手間はかけられないし、テングサは重量で取引されるので、私は最初に塩抜きをしたらそのまま天日干しして出荷します」と高橋さんは言う。

太田川の河口には、テングサ漁が盛んだった時代につくられた洗い場があり、今も使われている。残念ながら、2020年7月の大雨で土砂に埋もれてしまったため、全容は見られない。伊豆漁協松崎支所長の佐藤輝彦さんはこう話す。

「コンクリートで区画した8畳くらいの洗い場で、水を堰き止められるようになっています。水揚げしたテングサを入れて洗って、それを目の前の浜に干していく。テングサの作業がもっとも効率よくできるように川に造作を加えているのです」

今ならつくるのは難しいだろう。埋もれてしまった洗い場は、海水浴場がオープンする夏前に砂浜整備で重機が入る際に砂をどけてもらおうと考えている。不思議なのは、太田川河口につくられた津波対策の水門の両脇に、川へテングサを運ぶ軽トラックがぎりぎり通れる絶妙なサイズの通路が用意されていること。経緯は今となっては不明だが、自分たちの生業を守るために、粘り強く交渉した結果なのではないか。米崎港の湧水の共同水槽と同じく、大切なものは自分たちで守るという気概を見せられた思いがする。

テングサの塩抜きを追って、漁村を巡った今回の取材。川と川の水を汲み上げて使う清藤浜、昔からの湧き水を共同水槽に引いて洗う米崎、そして川のなかに洗い場を設けた雲見……。それぞれが、その土地で得られる水を異なる方法で使っていた。

そして狙いも違う。何度も水をかけては干す、単価の高い晒しテングサを重視する土肥に対して、雲見は一度洗って干したら出荷する、いわば量を優先している。同じテングサを扱ってはいるけれど、地形と得られる水と使い方が、市場でのすみ分けともつながっている。それが西伊豆における無形の水遺産だと感じた。

(2020年10月2日取材)