機関誌『水の文化』68号

果樹栽培

研ぎ澄まされた日本の果樹栽培

──高品質追究の道のりと展望

「日本の果実は甘くておいしい」。海外からもそう評価されているという。それはどのような背景があるのだろう。「果実と水」の関係性や国内の果樹栽培の現状、今後期待される果物などについて、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹茶業研究部門の杉浦俊彦さんにお聞きした。

長期に及ぶ果実の品種改良

近年、特に人気の高いブドウの品種に、黄緑色の果皮の「シャインマスカット」がある。これは、農林水産省が所管する国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(略称 農研機構)が育種(改良品種をつくる)し、2006年(平成18)に品種登録した果樹だ。品種改良の経緯について、農研機構果樹茶業研究部門の杉浦俊彦さんは次のように語る。

「ブドウの品種を大きく分けると、マスカットに代表される『ヨーロッパ系』と、デラウェアに代表される『アメリカ系』があります。ヨーロッパ系は美味ですが雨に弱くて病気になりやすく、アメリカ系は食味では劣るものの雨に強く病気になりにくい。雨の多い日本ではアメリカ系を植えていましたが、ヨーロッパ系と交配して巨峰やピオーネなどの品種ができました」

日本の気候風土に適したブドウだが食味はアメリカ系に近く、ヨーロッパ系には及ばない。品種改良の試行錯誤を重ねた末に生まれたのがシャインマスカットだ。

「味は純粋ヨーロッパ系品種のマスカット・オブ・アレキサンドリアに勝るとも劣らず、しかも皮ごと食べられ、種なしにできて、雨に強く日もちもします。明治時代以来、100年の時を経てほぼゴールにたどり着き、大ヒットしました」

江戸時代まで、日本人はカキ、ミカン、クリ、ナシ、スモモなど日本に古くからあった果実を食べていた。明治新政府がリンゴ、ブドウ、モモなどを欧米から導入。農研機構の前身、農商務省農事試験場を中心に栽培法を研究し、品種改良を続けてきた。

「米や野菜は交配して植えれば1年以内に新品種ができておいしいかどうか判断できますが、果樹は『桃栗三年柿八年』の世界。交配してから実がなるまで平均5~6年を経て、ようやく味の良し悪しの判断ができます。品種改良には長い時間がかかるのです」

そのため主として国や都道府県の研究機関が新品種の創出を担い、成果を生産者に開放している。

高品質を実現する水分調整の工夫

日本では水の溜まりやすい平地に水田を設け、稲作のできない傾斜地で果樹を栽培してきた。ただし、1970年(昭和45)からの減反政策で米から果樹へ転作したり、平地の多い地域では最初から果樹を植えることもあった。

「米は水が豊富にないとつくれません。それに対して果実は、種類によっては水が多すぎると味が落ちるのです。リンゴやナシは水の溜まりやすい平地でも普通に育ちますが、ミカンをはじめとする柑橘類は多量の水を嫌うので、土壌に雨水が溜まりにくい傾斜地に植えています。またブドウは、木が直接雨に濡れると病気にかかりやすいため、平地でも傾斜地でも木の上に雨よけのビニールを張ることが多いです」

多雨多湿の気候風土ゆえの水分調整が欠かせない。そうした工夫も経て、芳しい食味が実現した。

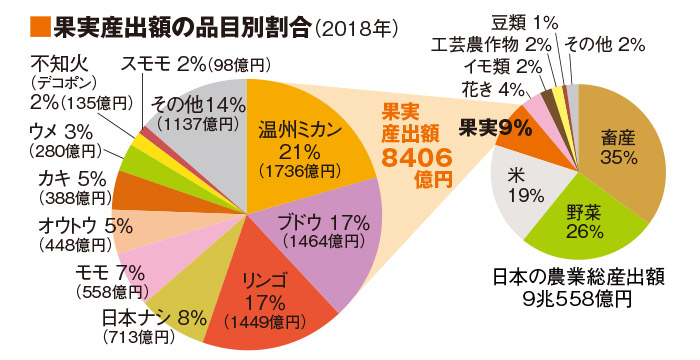

「日本の果物の最たる特長は高品質」と杉浦さんが明言するように、昔から輸出され海外でも親しまれてきた。一例を挙げれば温州ミカン。有力輸出先のカナダでは「クリスマスオレンジ」として、日本の温州ミカンを家族そろって食べるのが聖夜のならわしになっている。

「最近ではリンゴやブドウの輸出も増えています。安いからではなく、品質がよいから売れるのです。欧米で地産の果物を食べてみると日本の果物がいかにおいしいか、わかります。例えば日本原産品種の『ふじ』はリンゴの世界シェアトップで、アメリカでも栽培して売られていますが、日本産のふじの味とは比べ物になりません」

ちなみに日本で食べている国産リンゴは通年出荷されている。生産量の5割以上が青森県。長野県、秋田県、岩手県などほかのリンゴ産地は収穫してすぐ出荷するが、青森県のリンゴは酸素濃度を低めて二酸化炭素濃度を高め、果実の呼吸量を下げて休眠させ、腐敗の原因となるエチレンガスの発生を抑えながら冷蔵する「CA(Controlled Atmosphere)貯蔵」によって長期保存。春から夏にかけてスーパーマーケットの棚に並んでいるのは青森県産だ。

高度成長以降に広がった国産果実

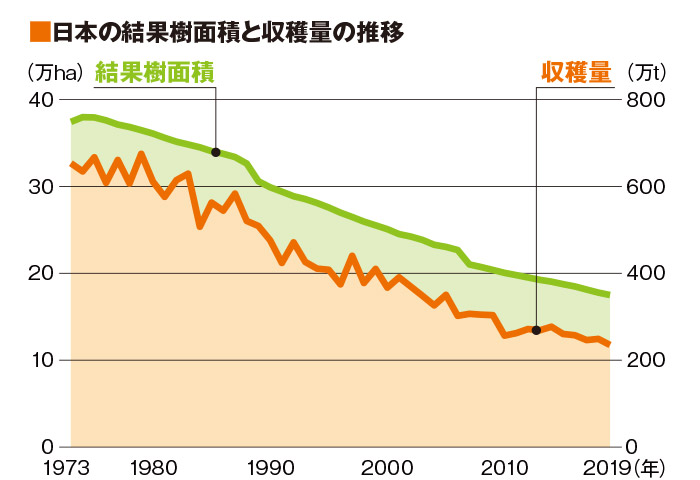

その一方、日本の果実は栽培面積も栽培農家も減っている。人口減少社会に突入し、農業全体の就業人口も減っているから当然といえば当然だが、とりわけ果樹農家の減少が目立つという。なぜか。

「平地でも収穫した果物をコンテナで運ぶのは重労働。傾斜地ではさらにきつく危険な仕事で、それほどもうかるわけでもないため、高齢化と後継者不在で離農が続くのです。国産果実の生産量が減りすぎて供給過少に陥り、卸値を押し上げています。店頭に並ぶ果物が、ひと昔前に比べて高価なのはそのためです」

国産果実の需給を歴史的に振り返ると、明治から昭和前期にかけては、産地の近くや、カキやイチジクなど庭木の果樹でなければ、ふだんから一般庶民の口に入る食べ物ではなかった。贈答用や見舞品などの特殊な需要に限られていた。戦後の食糧難の時代には米づくりが優先され、果樹栽培までとても手が回らなかった。

「高度成長で余裕が生まれ、果樹と畜産の振興策を始めたのが昭和40年代です。以後10年間で果樹農家が増えて生産量が3倍になり、普通に店頭で売られ、ふだんの食卓にのぼるようになりました」

果樹農家はもうかり「ミカン御殿」「リンゴ御殿」が建った。しかし1972年(昭和47)に生産過剰でミカン価格の大暴落が起きる。

「米や野菜は毎年植え替えるので市場価格が下がれば減産しますが、一度植えた果樹は減らせません。消費が鈍っても生産量は増えつづけ、需給バランスが大きく崩れたのです。値崩れしたことで消費は逆にしばらく伸びました。果実全体では、今も消費がそれほど落ち込んでいるわけではありません。国産の生産量が減る一方で輸入が増えているからです」

かつて輸入果実ではレモンやグレープフルーツが多かったが、今は圧倒的にバナナが主流。健康志向で訴求した食品会社のプロモーションが功を奏し消費が拡大した。

気候変動への対応と海外果樹の国産化

国産果実を盛り返すにはどうすればよいか。消費を促すようなマーケティングやプロモーションはやはり必要なのだろう。一方、果樹栽培は非常に手間がかかるので、収穫しやすいような果樹の低木化、そして剪定の容易な品種の開発など、農家の作業負荷を減らす取り組みは今も続けられている。

しかし、「もっとも消費者にアピールできるのはおいしい品種づくり」と杉浦さんは言い切る。シャインマスカットの人気沸騰がその証だ。高値で売れるため生産農家が例外的に増えているという。

「柑橘類では、ミカンとオレンジのハイブリッドにより新品種が生まれていて、消費が伸びています。その代表がデコポン(不知火)です」

農作物のなかでも、果樹は特に気候の影響を受けやすい。ミカンは主に関東以西の地域でつくられるが、気候変動による温暖化は適地の南限を北進させかねない。杉浦さんは、温暖化に対応できる果樹の改良と栽培法を研究している。

逆に温暖化に対応し、これまでは栽培できなかった果実の国産化も進んでいる。

「亜熱帯性果樹が導入できそうです。その代表例がアボカド。現在は99%が輸入品で、ほぼメキシコ産です。アボカドの消費量は伸びており国産品に期待できます」

ほかには奄美大島、鹿児島南部のタンカン、小笠原諸島のパッションフルーツなど亜熱帯性果樹が少しずつ増えているという。

国産果樹の特長の「高品質」には、食味のほかに「色と形の見栄えのよさ」も含まれている。味が同じでも色づきが悪く形がいびつな果物を日本の消費者の多くは買わない。サラダなどの料理に混ぜ込み、見た目や生食の味にあまりこだわらない欧米とは対照的だ。

「生産量を増やして価格の高騰を抑え、頻繁に食卓にのぼるようになるといいですね。食物繊維もビタミンも摂れるし、甘くてもお菓子のように脂肪分はなく、ほぼ水分なのでお腹がふくれる割に糖分も過剰摂取になりにくい。日本の果物をもっと食べてほしいです」

果物のおいしい国に暮らしている幸せ。ふだん何気なく食べているデザートは、品質を追究する地道な研鑽の積み重ねが結実したものなのだ。

(2021年4月5日取材)